コロナ禍を生き延びる知恵 ― オンラインが醸す「ゆるいつながり」 ―

要 約

中国・武漢を発生源とする新型コロナウイルス(COVID-19)の感染が世界中に拡大し、私たちの生活様式は大きく変化した。特に、3密を回避するための方法としてオンラインの技術が幅広く取り入れられ、観光・集客関連分野の事業では既存事業を補完する役割を果たしている例がみられる。オンライン化は、ゆるいつながりを通じてセレンディピティ(偶然の出会い)を提供するとともに、出会った人々の間に共感や信頼を育む触媒としても機能している。【産開研論集 第33号(令和3年3月発行)より】

経済リサーチグループ 主任研究員 山本敏也

(注)時間の経過により、本論文で記述した事例の内容等が変更されている場合があります。

※全文ダウンロードはこちら👇

1.はじめに

1-1 未知なるウイルスの出現

2019年12月末頃に、中国湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルス(COVID-19)を原因とする肺炎は、瞬く間に全世界中に感染が拡大した。わが国でも、首都圏の1都3県(東京・埼玉・千葉・神奈川)や大阪府をはじめ、大都市部との往来が多い愛知県や観光資源が豊富で国内外からの来訪が多い北海道、京都府などを中心として、感染者は全国に広がっている(図表1)。未知なるウイルスは、人々の日常生活や医療・政治・経済・教育・芸能文化などのあらゆる活動に、多大な影響を及ぼし続けている。

図表1 COVID-19累積感染者数の上位10都道府県

(2020年1月16日~2021年3月7日)

coronavirus/data-widget/ #mokuji1)より作成。

こうした新型コロナウイルスの地球規模の感染拡大は、我々の生活・行動様式や思考体系をも変化させようとしている。それらのドラスティックな変容を迫られている分野の一つが観光である。わが国は2003年の観光立国宣言をきっかけに、国家的課題として訪日外国人の誘致に注力した結果、2019年にはその数が過去最多の3,188万2,100人(日本政府観光局〔JNTO〕推計値)までに伸長し、経済的恩恵を享受してきた。

ところが、新型コロナウイルスの世界的流行に伴う海外渡航制限や査証(ビザ)の無効化により、訪日外国人は2020年2月以降激減している。その急変ぶりは、図表2に示されている。同年3月までは減少しながらも万単位の外国人が訪日していたが、4月には3,000人を下回るほどの水準に下落し、直近となる12月までの前年同月比は、概ね97.7~99.9%減で推移している。

図表2 2019年以降の訪日外客数の月別推移

(国籍/月別訪日外客数 [2003年~2020年])より作成。

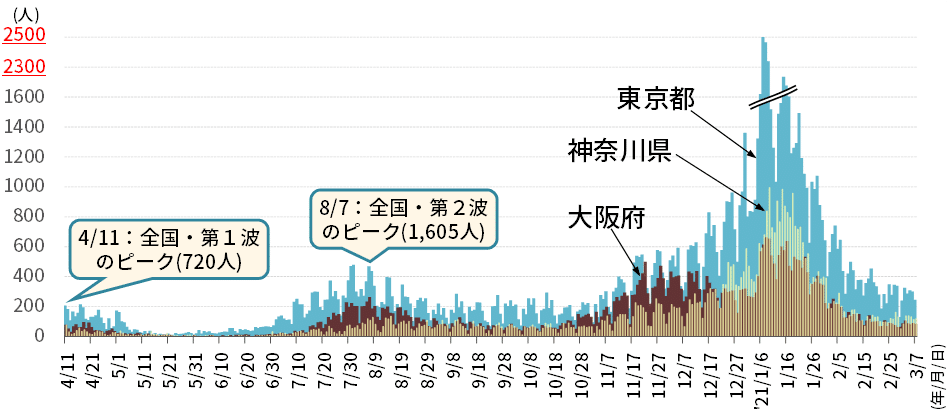

再び、感染者数の動向に目を向けると、同年春の第1波(ピークは4月11日)、夏の第2波(同8月7日)、そして11月に始まり年末年始にピークを迎えた「第3波」と感染再拡大が繰り返されている(図表3)。深刻な感染状況を踏まえ、政府は2021年1月8日から首都圏の1都3県に対して、また1月13日からは大阪・京都・兵庫・愛知・岐阜・福岡・栃木の2府5県に対して、緊急事態宣言を再発令した。国内と同様に、感染再拡大に歯止めがかからない英国・南アフリカ・ブラジルなどでは、新型コロナウイルスの変異株が猛威を振るい、日本でも変異株による感染が確認されている。

図表3 COVID-19感染者数上位都府県の推移

(2020年4月10日~2021年3月7日)

coronavirus/data/pref/aichi.html) より作成。

1都3県が3月21日までとなった(2021年3月15日現在)。

1-2 感染の行方と「新しい生活様式」

有史以前から、人間とウイルスは共存関係にあるといわれる。2009年にメキシコで発生し、パンデミック(世界的大流行)を引き起こした新型インフルエンザも、今では通常の季節性インフルエンザとして扱われている。このことから、今回の新型コロナウイルスも、ワクチンや治療薬の開発・普及が進み、そのような安定状態に落ち着いた頃には、現在の感染予防対策の基準が緩和されるだろう。

[4] わが国では2011年4月以降、インフルエンザ(H1N1)2009の名称で季節性インフルエンザに

移行した。

英国の医療調査会社であるエアフィニティ(airfinity)は、現在のワクチン供給体制を基に主要な国・地域における集団免疫の獲得時期を予想している(図表4)。同社の調査によると、欧米豪などの先進各国では2021年中に集団免疫を獲得する一方、日本は先進国の中で最も遅い2022年の4月とみられている。図表3、4の数字を直視すれば、コロナ禍が全世界で同時に終息することはきわめて非現実的であり、わが国においても当面は一定の緊張感を伴った日常生活が続くことは間違いない。

図表4 現在のワクチン供給に基づく、主な国・地域における

集団免疫の獲得時期

月25日にエアフィニティが発表した予測では、日本の集団免疫(人口の75%)の獲得は2021年10月頃とされている。

さて、厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症専門家会議からの提言を受けて、第1波のピークが過ぎた2020年5月に新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」を公表した。感染防止のための基本的な対策や、買い物・娯楽といった日常生活で心掛けるべきマナー、働き方の新しいスタイルを例示している。

これらの中には、帰宅時の手洗いなど容易に実践できるものがある反面、通勤・通学ラッシュ時のソーシャルディスタンス(人との間隔)の確保や、食事の際のマナー(横並びで座り、会話は控えめ)といった、実生活での取り組みが難しい内容も散見される(図表5)。

図表5 日常生活の各場面別の生活様式

の状況分析 ・提言」(2020年5月4日)。

1-3 「3密」回避が前提の生活スタイル

上述の新しい生活様式とは、「密閉空間」「密集場所」「密接場面」のいわゆる3密の回避を意識した、空間や時間に余裕のある生活スタイルといえる。そこでは、現在のコロナ禍において私たちが直面する課題を、既存のデザインや情報技術などを組み合せて、どのように解決していくかが基本的な考え方となる。その意味では、今までにない全く新しい生活スタイルを取り入れる訳ではない。

加えて、太古から繰り返されているように、新型コロナウイルスと人間が共存、すなわち「withコロナ」を前提にしながら新しい生活・行動様式を模索することが必須となる。例えば、高い衛生意識が求められる観光業では、「オンライン宿泊」のようなサービスなど、各社でwithコロナ時代に即した挑戦がすでに始まっている。既成概念を打破するこうした取り組みは、観光業に限らずビジネス再生の有効な手立てになると考えられる。

そこで本稿では、観光業や観光関連産業においてコロナ禍を生き延びるために創意工夫された斬新なビジネスに言及し、今後、観光業が持続的に発展するために意識すべきマインドセットなどについて検討したい。

2.コロナ禍を生き延びる仕組み

2-1 リアルとバーチャルの併用が新常態に

感染防止対策が求められる状況の下で、観光業や土産物店などの小売業、イベント集客といった観光関連産業では、従来よりも事業活動の収益性やエネルギー(空調・燃料等)の効率性を犠牲にしつつも、コロナ禍を生き延びるために独自の工夫を凝らした新しいビジネスが出現している。新たな事業の柱と呼ぶには時期尚早なものもあるが、すでに面白い取り組みがみられるので、いくつか紹介しよう。

後述するビジネスにおいては、新型コロナウイルスの感染原因となる3密を避け、顧客や利用者の安心・安全を担保するために、ICT(情報通信技術)が一役買っているようである。とりわけ、物理的な接触を防ぐことができるオンラインの技術は、効果的な感染防止対策として接客業を中心に幅広く取り入れられている。オンラインを用いた補完的な商品やサービスによって、既存事業の急激な落ち込みをカバーしようとする営利企業の一例を挙げると、図表6のようになる。

図表6 オンラインを介した補完的事業の一例

なお、図表中の事例以外にも「オンライン銭湯」や「オンラインスナック」といった興味深い試みはあるが、ここでは地域の自然・風景・農水産物・文化・芸術・芸能・暮らしなどの資源を活用し、観光・集客分野の事業を補完する取り組みを対象にしている。

さて、具体的にはZoomなどのオンライン会議ツールによるバーチャルな空間でのサービスやコミュニケーションの場の提供、またインターネット通販のシステムを用いた物品の販売といった事業例がある。消費者の利便性や満足度をなるべく損なわないようにオンラインを導入する企業や、コロナ禍によって厳しい経営状況に置かれている企業に対して、消費者サイドの視点から解決の糸口を引き出すようなものまで多種多様である。

次節では図表の4つの区分、すなわち、①イベント(展示会・商談会等)、②旅行・アクティビティ、③宿泊、④物品販売のそれぞれについて、ビジネスの特徴や可能性について言及したい。

2-2 各分野でのオンラインの活用事例

2-2-1 イベント(商談会・見本市・展示会等)

以前は、世界各地で集客力の高い国際的なイベントが一年中行われていたが、2020年はコロナ禍により商談会、スポーツ・旅行関連の博覧会(見本市)、セミナー、交流イベントなどが軒並み中止や延期となった。物理的に大人数を集客できないこのような逆境下でも、従来とは異なる新しいアプローチでイベント開催にこぎつけた例がある。

「アート・バーゼル香港」は、現代美術を中心とするアジア最大のアートフェアで、2019年の来場者数は、過去最高の8万8,000人となった。しかしながら、2020年はコロナ禍の影響を受けて、実会場ではなくオンライン上での展示に変更された。アーティストの発掘や作品の購入、ギャラリー・アーティスト・スポンサーとの交流ができる「オンライン・ビューイング・ルーム」(以下、OVR)と呼ばれるプラットフォームには、初回の同年3月で235のギャラリーから2,000点以上のアート作品が展示された。続く6月には、282のギャラリーと23万人以上の訪問者を記録し、作品総額は2億7,000万ドルに及んだ。

アートフェアのオンライン化で生じる不利な環境をOVRでカバーできた反面、アーティストやギャラリーの考え・ビジョンを伝える方法が写真やテキストに限定されるという弱点があるという。今後はこの点を克服し、アート鑑賞における臨場感をどう担保するのかが課題である。

magazine/news/headline/21377)。

このほかにも、JAPAN EXPO MALAYSIA 2020の事例がある。同イベントは、日本のアーティストを毎年、マレーシアに 招聘 して開催していたが、2020年は仮想現実形式に変更した。旅行・日本製品・アニメ・アートとファッション、食と文化・エンターテインメントとスポーツなどのコンテンツが、YouTubeやFacebook上で配信された。

2-2-2 旅行・アクティビティ

国内旅行とアクティビティについては、政府の「GO TOトラベルキャンペーン」の後押しもあり、やや明るい兆しが見えてきた。ところが、人の移動が活発になるにつれて、2020年11月下旬には重症者数が「第1波」のピーク(4月30日、328人)を超え、12月10日には国内の新規感染者数も過去最多の水準(2,972人)に達したことなどを受け、同キャンペーンの運用が見直された。

全国を対象に、同キャンペーンの利用が停止された。

一方、海外旅行についても同様に、欧州を中心とする感染の急拡大に伴う制限措置の強化が続いており、当分の間は本格的な需要の回復が期待できそうにない。

大手旅行会社のエイチ・アイ・エスでは、Zoomを介して現地スタッフやガイドが現地情報を生配信する5か国周遊ツアーなど、国内外で600コース以上の疑似体験商品を販売している。さらにスタートアップ企業との連携により、現地ガイドのカメラの向きを客が自由に変更して好きな風景を撮影・保存したり、ガイドの現在地をマップ機能でピン止めできたりする商品を開発し、同年10月中旬から販売している。

現地の映像やガイドとの会話は、もちろん楽しいのだが、旅行気分をより味わってもらおうと考えたのが、Orange社が提供する「おうちソクたび」である。旅行の疑似体験という点ではエイチ・アイ・エスなどと同じだが、予約サイトに“旅行先”が明記されていない。「荒磯の美食旅気分」「のんべえ秘湯旅気分」など、テレビの旅番組のようなプランから選んで申し込むと、旅先の特産品が詰まった箱と旅のしおりが届く。その後は、旅先からの生配信やチャットを通じて地元民と交流できるが、ミステリーツアー風の趣向が好奇心をくすぐる。

2-2-3 宿泊

宿泊業においては、GO TOトラベルキャンペーンにおける旅行代金の半額支援により、高額な宿泊施設の利用は値引き額が大きくなることや、海外渡航制限の下で行き先を海外から豪華な国内旅行に変更した旅行者がみられたことなどもあり、旅行者の予約が高級な宿泊施設に集中した。同キャンペーンでは、前年度の実績及び今後の販売計画などに基づいて給付額の枠が設定されるため、大手に比べて取扱実績の少ない中小の旅行業者・宿泊施設にとっては不利であるともいわれている。

_2million_users_but_abandoned_small_hotels200824?page=2)。

また、ここ数年にわたるインバウンドの急増に後押しされ、全国に普及したゲストハウスでは、ドミトリー(相部屋)方式が多いことから、ドミトリーの人数制限や新規予約の停止といった感染防止対策を余儀なくされ、本格的な事業再開に対する逆風が続いている。

和歌山県那智勝浦町にあるゲストハウスWhyKumanoでは、宿泊予約なしの状況から脱却しようと、2020年4月6日から「オンライン宿泊」を開始した。予約日にZoomでログインし、“宿泊客”同士で顔合わせした後、オーナーが宿泊施設を案内、そして宿泊者を交えた「オンライン飲み会」が始まる。飲み会では、オーナーによる那智勝浦の観光案内のほか、宿泊客による自身の居住地域の紹介など、各自が適度に会話できるようオーナーが場を進行してくれる。オンラインの宿泊定員は6名ほどだが、SNSなどの口コミや国内外のメディアでの紹介が弾みとなって連日満室となり、月の稼働率は3ヶ月連続で100%に達したそうである。

WhyKumanoの取り組みに刺激を受け、「地域の日常にお邪魔する」をコンセプトにした南越前町の「玉村屋」など、地域らしさを大切にしたオンライン宿泊サービスが各地に広がっている。

プレゼンテーション(2020年10月21日。https://www.facebook.com/events/2722959

831366636/)。

2-2-4 物品販売

コロナ禍に伴う小・中学校の休校、飲食店の休業、輸出の停滞などのあおりを受け、食材となる農水産物を大量の在庫として抱えている、生産者・製造業者・卸売業者・小売業者・飲食店は少なくない。そこで、社会貢献型の通販モールのWakeAiは、コロナ禍で発生した在庫を「訳あり商品」として出品・販売している。普段はあまり目にすることがない食材や名品に巡り会える場を提供するとともに、フードロスや食品ロスの削減といったSDGsの実現、さらに消費者が事業者を応援する「つながり」づくりに挑戦している。

同様に、楽天市場やYahoo!ショッピングなどの大手インターネット通販でも、イベントの中止や観光地向け商品の注文キャンセルで発生した特産品・土産品の在庫を、「復袋」として販売する「日本ふっこうプロジェクト」を展開している。在庫品の販路を確保しようと、運送会社の協力を得ながら、事業者支援の輪が広がっているようである。

3.新常態におけるオンライン化の可能性

3-1 「出会い」をきっかけに「気づき」、「共感」して「つながる」

未知なるウイルスの感染拡大を引き金に、人とのつながりが一時的に途切れ、様々な「困りごと」(=課題)が明らかになった。顕在化した課題のほとんどは、人々がある程度の経験を積み、知識を共有化しながら、新常態(ニューノーマル)時代に即したルールの設定・周知、ワクチン・治療薬の開発と普及、そしてコロナ禍の終息へ…、というシナリオが順当に遂行されれば、概ね解決されるであろう。

ところで、アフターコロナまでの補完的な役割として取り入れられたオンライン技術が、私たちに思わぬ気づきをもたらした。同技術による双方向のコミュニケーションが、コロナ禍の影響を受けない潜在的な需要を見出したのである。旅行で例えると、「家でペットを飼っている」「毎日子育てで忙しい」「足腰が不自由で活発に歩けない」などの理由で、旅行を諦める人は少なくない。ただ、こうした人々の旅行への欲求は、コロナ禍の終息に関係なく存在し続けるだろう。このような普遍的な需要に着目し、困っている人々にオンラインによる仕掛けを活用して寄り添うことは、何らかのビジネスチャンスを得るきっかけになると考えられる。

また、近年のICTの発達で、さほど手間やコストをかけずにオンライン技術を利用できることも、ビジネスにとって追い風になっている。無料の(または安価な)オンライン会議ツールが物理的な隔たりを一気に解消し、通常では会えないような人たちとも邂逅することがある。異なるジャンルの人たちとのつながりは、予期せぬコミュニケーションをもたらし、そうしたコミュニケーションを通して共感が生まれる。その共感が、課題解決への新たなアイデアを創出したり、社会にインパクトを与えたりするうねりの源泉となりうる。

同・前掲注。

図表6で紹介した事例をはじめ、コロナ禍を契機にオンラインを導入した企業の多くは「次につなげる」ことを意識している。たとえ、立ち上げ直後は小さな共感であっても、つながりを強固で持続的な「関係性」に育て、自社の商品やサービスのリピーターとして応援してもらうための第一歩と考えている。

以上を要約すると、オンライン化は思いがけないセレンディピティ(偶然の出会い)を提供すると同時に、出会った人々の間に共感や信頼を育む重要な触媒としても機能している。

3-2 オンラインが醸す「弱い紐帯」

B to Cサービスの事例ではないが、興味深い話としてサイボウズにおけるコロナ禍での在宅勤務の取り組みを紹介したい。同社では、2020年2月以降の在宅勤務により、コロナ禍以前に比べてkintoneへの書き込みが5倍以上に増加したそうである。これまで口頭で行われていた会話が、kintone上の“雑談”に置き換わることは、単に社内の情報共有が促進された、という一義的な効果にとどまらなかった。オンライン上の文字として可視化されることで、他の社員たちも雑談に加われるようになり、新たな情報がそこに付加されたり、誰かのコメントに引っかかったり(=共感)する現象が起こったのである。

顧客管理や日報、アンケートなどのシステムを作成できる。

[13] NTT東日本「Solution Forum 2021 ONLINE」特別講演『情報共有が組織を強くする コロナ

禍における働き方改革』(2021年1月19日)、青野慶久氏の発言。

最後に、本稿を総括するにあたって、それぞれの事例、並びにサイボウズの取り組み内容をふり返ると、米国の社会学者マーク・S. グラノヴェッターの「弱い紐帯の強さ」という言葉が想起される。同氏は自身の論文で、社会的つながりが強いネットワーク(家族・親友・職場の仲間など)よりも、社会的つながりが弱いネットワーク(友達の友達・ちょっとした知り合いなど)の方が、新しく有益な情報をもたらす可能性が高いとの結論を導いた。血縁・地縁、同一組織といった近しい存在のグループでは、同質性や類似性が高くなり、外部に対して閉鎖的になりやすい。他方、ゆるいつながりのグループでは、各々異なる生活スタイルや価値観を持つために、創造性が高いという。

現代の社会学に大きな影響を与えた。

コロナ禍をきっかけに顕在化した「自粛警察」などの行き過ぎた同調圧力は、創造性に乏しく、個人の言動を攻撃する負の側面が大きいように思われる。こうした短絡的な行動を回避するには、似た者同士が集うグループや匿名性の高いSNSではなく、オンライン会議ツールやクラウドサービス(クラウドファンディング等)のような、①人柄や人間性が垣間見える、②近隣よりも遠い、適度な距離感がある、③社会や組織として寛容な空間・風土を醸成できるオンライン化が望ましい。それによって、間口が広くかつ弱い紐帯を形成できれば、創造性に溢れ、新しい価値観やアイデアを有する集合体として、出口の見えない厳しい環境下を生き延び、アフターコロナを迎えることができるのではないだろうか。

3-3 不屈の探求心と覚悟

本研究ではオンライン化に限定して考察したが、コロナ禍という難局を乗り越えるために、私たちは様々な課題の解決策を探らなければならない。本稿で示した企業の活動は、その解決に向けた探求の始まりである。それらは換言すれば、現状や将来への不満・不安のはけ口を弱者に求めるゆゆしき風潮にもめげず、自社・取引先・消費者という自他の立場を超えた相互理解や共感によって結実したビジネスにほかならない。

コロナ禍によってさらに疲弊した地域経済の立て直しに向けて、地域の望ましい将来像を具現化する際に、オンライン技術を含むICTが今後より一層、強い味方となるはずである。素晴らしい伴侶を手に入れた我々の使命は、覚悟を持って苦境を生き延びるための知恵を絞り続けることである。

〈参考文献〉

NHK特設サイト「新型コロナウイルス」

(https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/)。

鴻上尚史・佐藤直樹(2020)、『同調圧力 日本社会はなぜ息苦しいの

か』、講談社。

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策専門家会議(2020)、「新型コロ

ナウイルス感染症対策の状況分析・提言」、p.9。

日本政府観光局ホームページ

(https://www.jnto.go.jp/jpn/statistics/visitor_trends/)。

真子和也(2020)、「持続可能な観光をめぐる政策動向-コロナ時代の観光

を見据えて-」『調査と情報-ISSUE BRIEF-』第1110号、国立国会図書館。

airfinity(2020)、Snapshot COVID-19 data、p.9。