三津田信三『わざと忌み家を建てて棲む』を精読する(3)

三津田信三『わざと忌み家を建てて棲む』(中央公論新社、2017年)で「実在」のものとして紹介されている年代不明の記録を精読し、その年代を推定しようという試みです。前回は第二章にあたる「白い屋敷」を取り上げました。分析の結果、成立時期を同じくする「黒い部屋」「白い屋敷」の記録は昭和57年以後、おそらくは平成期のものとみることができそうだ、と判明しました。

今回は第三章にあたる「赤い医院」と第四章にあたる「青い邸宅」を考察し、最後に総論を述べます。なお、目次の各節には通し番号を用います。

(5)「赤い医院」

「赤い医院」は、建築学を学ぶ女子大生とおぼしい人物が、資産家から依頼されて、烏合邸の一郭である医院跡を調査したさいの音声記録を文字化したものです。前二編が文中の記述から同一時期のものと考えられるのとは異なり、当該の記録は他の記録との関係性が確定していません。p217に、人の気配はない、と書かれてはいますが、あくまで印象を述べているものに過ぎません。ここは愚直に、前回までと同様の手法で成立年代を推定していこうと思います。各段落ごとに山括弧で本文を示し、「▶」以後に分析を記します。

〈最新の小型テープレコーダーを使うので〉(p202)▶テープレコーダーの歴史は古く、戦前から海外で開発されていました。戦後期の放送関係者の随筆などを読んでいますと、いかにこの装置が便利であったか、しばしば言及されています。調査の目的意識としては、いつからあるのかというよりも、テープレコーダーが新商品として開発されていたのはいつまでか、というところになるでしょう。〈心配していたほど重くなく〉(同)という記述から、大時代な装置を想像することもできますが、年代を推定するポイントにはなりません。国内で最初にテープレコーダーを開発したのは東京通信工業ですが、報道によると同社の後身であるソニーは2013年1月までにテープレコーダーの生産を終了しています。この調査にしては珍しく、遅くとも何年、という数字を特定することができましたね。

〈隅にテレビがあります。ちょっと古い型のような気がします〉(p218)▶国内でテレビの放送がはじまったのが昭和28年です(『日国』「テレビ」)。ちょっと古い型、という言い方をしているとなると、昭和30年代以後、という範囲を設定できると思います。どれだけ意味のある設定か、疑問に思われる方もおられましょうが、分析結果はどう活きてくるかわからないものですから、いちおう挙げておくことにします。

〈戦前のものではないでしょうか〉(p219)▶『日国』によると、「戦前」は第二次世界大戦以前からある語です。第二次世界大戦後、という意味の用例には〈自由学校〔1950〕〈獅子文六〉自由を求めて「彼が細君を迷惑に感じ出したのは、戦後のことである」〉という用例が出てきていますから、戦後五年ほど経って、こういう相対化した言い方が出てきたというわけですね。

読んでみた限り、年代推定の役に立ちそうな記述は以上の三点しかありません。かなり幅がありますが、昭和30年代以後から、遅くとも2013年、という範囲を決めることができました。

(6)「青い邸宅」

「青い邸宅」は資産家から依頼されて烏合邸の一郭の民家を調査することになった超心理学者の調査記録です。他三編との時期的な関係性は不明です。

〈筆者は某大学の某学部に属する助教授である〉(p254)▶大学制度に関する法令としてはかなり早くに出ている「帝国大学令」を繙いてみますと、すでにして〈各分科大学の教官は教授及助教授とす〉とあり、教授、助教授という名称が大学の出発時からのものであることがわかります。一方、現在では使われていません。。2007年の「学校教育法」の改正によって「助教授」の名称は廃止され、「准教授」となったんですね。ですからこれで、2007年以前、という制限を設けることができました。

〈超心理学の研究者という別の顔〉(同)▶『日本大百科全書』「超心理学」(大谷宗司)によると国外ではじまった超心理学の学会が国内で結成されるのは、1963年のことです。

〈赤外線フィルムを使用した動体検知カメラ〉(p257)▶赤外線を利用した写真撮影の技術は意外と古く、『日国』には〈*現代語大辞典〔1932〕〈藤村作・千葉勉〉「せきがいせんしゃしん 赤外線写真 赤外光線に感じ易い色素を入れた乾板を使用した写真」〉の用例がありますから、昭和初年代には日常語になっていったようです。一方「動体検知」の語誌はさほど遡れません。 学会誌『電気学会技術報告』通巻209号(1986)年に「光による移動体検認知技術の現状と将来」(電気学会・光による移動体検知技術調査専門委員会)という論文が掲載されており、この時期の先端技術であったことが窺えます。「移動体検知」という言い方になっているのは注意を要します。学会誌を漁ってみますと、「動体検知」という術語に落ち着くのは1990年以後のようです。

〈ビジネスホテルに宿泊するため〉(p258)▶ある言葉が示す概念がいつからあったかと、ある言葉がいつからあったかは別です。これは昨日、ツイートしたことです。

これは重要なことですが、その言葉がいつからあったかと、その言葉が示す概念やモノがいつからあったかは、別の話です。実在するという「記録」に残されているのは言葉であり、その言葉の時代性を調べることでテキストの成立年代を推定できます。

— 森島央次郎 (@ojiro_morishima) June 14, 2020

ビジネスマンが泊まることに特化したホテルがいつからあるのか、確証のある情報は得られませんでしたが、大事なのは、ビジネスホテルという言葉がいつからあったのか、です。デジコレで調査しますと、1964年以後、突如として使用されるようになった言葉だということがわかります。

高度経済成長のただなかで、サラリーマンが経済活動・社会活動の主役に躍り出た時代ですね。

〈智明(44)〉(p262)▶この家のかつての家主の名前と年齢です。名前というのもまた、時代性を帯びるものです。明治安田生命がHPで各時代の名前のランキングを公開しています。これを見ますと、戦後から1963年までの間、何度かランクインする「和夫」を除いて、当時の男性の名前は一文字が流行していたようです(「和夫」が人気だったのは「昭和」の「和」だからで、この字は一字では男性名になりにくいということだったんでしょう)。1964年から急に「達也」「和彦」「直樹」「浩一」といった二文字の男性名がランクインしはじめます。これは論証することの難しいことですが、執筆者の感覚として、「智明」というのは比較的に新しい名前ではないかと思います。まあ1946年生まれの下條アトムが本名だというんだからわかったもんじゃありませんが、戦後の男性名に漢字二文字を使うことがはやりはじめたのは1964年以降だということはいちおう指摘しておきます。その彼が44歳だというわけですね。まあ一連の記録、氏名だけは仮名になっているんですが、三津田氏のことだからある程度もとの名前を踏まえてアレンジしているという可能性は高いでしょう。ネタバレになるので伏せますが、彼の名前はこの記録の真相に関係するギミックであるのでなおさらです。

〈クローゼットを覗くと〉(P276)▶この語は『日国』に用例がありません。すなわち2000年代前半には、国語として定着しているか、近来の流行語か、という判断が難しかった語だということです(古い流行語はあえて載せてたりするんですが)。デジコレを見ますと、最古の用例は1983年になっていますし、出現する雑誌のジャンルもばらけていますから、80年代以後急速に知られるようになった語なのではないかと考えられます。

〈ベッドの上に映画「ボディ・スナッチャー 恐怖の街」のポスター〉(p277)▶これは1956年公開のアメリカ映画で、日本では未公開です。なんでポスター持ってたんだ。

〈メルヘンチックに飾りつけられている〉(p278)▶「メルヘン」は昭和初年代には外来語として定着していたようですが「メルヘンチック」という語は見当たりません。外国語辞書類であれこれ調べてみましたが、どうもこれ、接尾辞〈tic〉を援用した和製外来語らしいんですね。デジコレを見ますと1978年頃から少女向け雑誌で使われはじめたことがわかります。

で、当時の少女文化といえばポエム全盛期なわけです。このへん、さいきんいろいろと研究対象になりつつあるんですが、それはおいといて、このポエム文化を担っていたのはやなせたかしが1973年に創刊した『詩とメルヘン』なんですよね。同誌の影響で文芸用語「メルヘン」が少女層や雑誌業界に普及して、「メルヘンチック」という形容詞がでてきたのではないかと思います。この語の成立にはもう一つ、「乙女チック」という語の影響も大きいでしょう。デジコレだと1976年に『週刊少女フレンド』で連載されていた森永真理の『オトメチック ラブコミック』 が最古の用例です。ウィキだともう少し詳しい解説が書いてあるのですが、出典があいまいですので重視しません。ただし1970年代の少女向け雑誌で用いられた語であるということは信用していいでしょう。『詩とメルヘン』創刊→新語「乙女チック」→新語「メルヘンチック」という順番になるわけですね。大塚英志の『少女民俗学』あたりにこのへんの話が出ていた気もするんですが、大塚の評論を読みたいという友人に著作をごっそりあげてしまったので確認できず残念です。

まとめましょう。

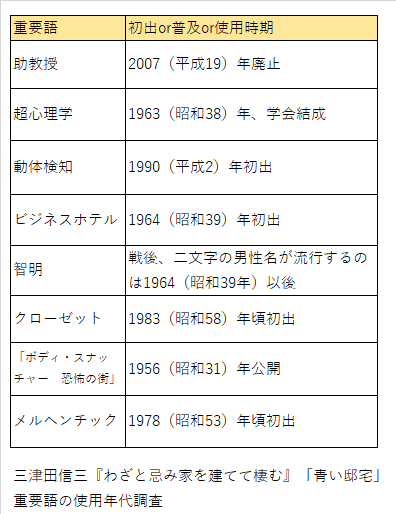

「動体検知」と「助教授」が重要な手がかりです。1990(平成2)年頃から2007(平成19)年までの期間という、かなり限定的な範囲をあぶり出すことができました。

(7)考察

以上までの節では、内容の核心に触れるようなネタバレはしてきませんでした。以後は作品の結末部に関わる考察ですので、ネタバレが地雷の方はお避けください。

同書に収録されている四編の記録の分析がすべて終わりました。ここでその結果をあらためて確認しましょう。

「黒い部屋」「白い屋敷」→1982(昭和57)年以後、おそらくは平成期のもの

「赤い医院」→昭和30年代以後から、2013(平成25)年まで

「白い邸宅」→1990(平成2)年頃から2007(平成19)年まで

ヒントが少ない「赤い医院」はともかく、その他の記録からは成果が得られました。問題の烏合邸が平成期に存在した建造物であることが判明した、といってよいでしょう。

一点、作中でも問題になっている、「黒い部屋」の母親がテレビのことを「カラーテレビ」と一度呼んでいる点は、一考の余地として残ってしまいました。さすがに平成期の未就学児の母親の言葉としては不自然です。まあ、火事で半壊した部屋を、そうとは気づかず普通の部屋だと感じて、「ない壁」にさえぎられて外の様子にも無頓着なこの人物ですから、論理は通じないのでしょう。最終的に彼女は「部屋」の前の家主の意識と同化しているフシもありますから、実は最初からその兆候があった、ということもできるかもしれません。あ、恰好つけてますがこのへんは言い訳ですよ。

さて、この烏合邸が平成期に存在していた(それ以前から建っていた可能性はあれ)とすると、本作の終盤で作家は大きな勘違いをしていることになります。烏合邸の建設者である資産家の関係者を名乗って現れ、その後作家につきまとうことになる川谷妻華は、名前の類似からいって、烏合邸の建設に関与した嬬花の娘ではないか、という推理がそれです。嬬華が烏合邸によって呪術的な産み方をしたのが妻華であり、太っている妻華は、母と同じことをするために烏合邸を知りたがっているのではないか、というわけですが、妻華の年齢は〈第一印象は五十前後だったのに、話していると四十前にも、また六十過ぎにも思えて〉(p27)くるものであるとされていますから、平成期に生まれたとすると矛盾します。考えうるもっとも妥当な解釈は、妻華と嬬花は同一人物である、というものでしょう。すなわち嬬花は、再び妊娠した、あるいは、かつて烏合邸で産もうとした子供を、まだ産んでいない。何らかの理由から、現在は烏合邸の情報にアクセスできずにおり、焦っている。そういうことなのではないでしょうか。

昭和期の話だと思われていたのに、実はごく最近の話だった、というのが、本作の怖さなのではないかと思います。

まあ終盤、作家はある理由から、四編の記録が捏造であり、烏合邸は実在しないのではないか、という含みを持たせているのですが。

(8)なぜこんなことをしたのか

どうしてこういう調査をしてみようかとおもったのかといえば、それぞれの記録を読んでいくうち、どうもこれ比較的に新しい時代の文章なのではないか、と思ったからです。

以前、「短歌は言葉を体験する――開化新題、『昭和萬葉集』、そして〈ステイホーム〉」という文章を書いたときに述べたことですが、言葉というものは多かれすくなかれ時代性を帯びています。

それで違和感をもって、付箋をつけながら何回か再読してみたんですね。かつ、この作業をしてみようと思わせてくれたのは、ほかならぬ三津田氏です。これまで読んだ彼の短編のうち、一番好きなのは『怪談のテープ起こし』(集英社、2016)所収の「屍と寝るな」なんですが、同作の中で作家は、老人が少年時代を回想する話に接し、そのなかで少年が行う、ある行為から、ことの真相に気づきます。

未読の方のために詳細は述べないでおきますが、この短編のことは本書の中でも言及されていて、なんだか、作者が込めたメッセージのような気がしたんですね。

三津田作品には、古い記録を基本的にはそのまま載っけた、というスタイルのものが多いので、文章化して発表するかはともかく、今後もそういう読み方ができたらいいなあと思っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?