禅の書「墨蹟」上手くない下手でもない新しい書(白隠とか)

お字書き道TALKSは「書道や文字って面白いし楽しいよ!」と何とかお伝えしたい!そんなチャンネルです。YouTube、Podcastもよろしく! スキ&フォローお願いいたします。

前回、AIに「書道の面白い話を聞かせて」と聞いて、note記事のヒントをいただきました↓↓↓

一休さんは臨済宗の僧侶。彼らが書いた書を特に「禅林墨蹟(ぜんりんぼくせき)」と言います。

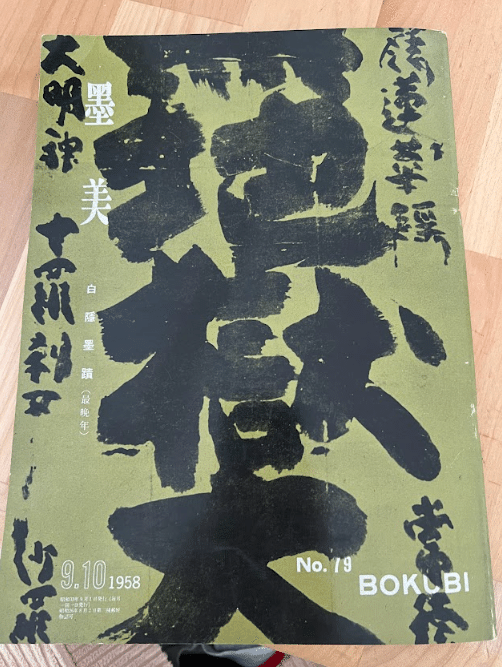

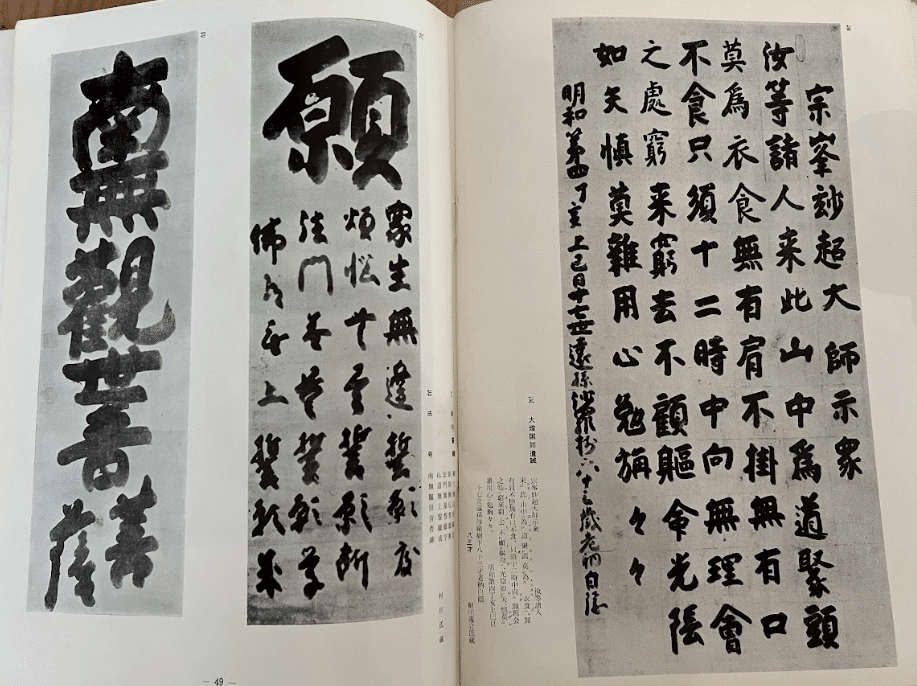

筆者は前からこの「墨蹟」という書がとても好み。前回の記事執筆に際して、墨蹟熱が湧いたのでヤフオク(1000円+送料でした)でこんな本を買ってしまいました。

▼『墨美』(ぼくび)

1951年~1981年の30年間にわたって刊行された雑誌。墨美社出版。

当時の有名な書道家が古い書作品を解説した書道雑誌。

現在では、オークションや古本屋でバックナンバーが手に入るものもある。

今回は墨蹟の話をまとめてみたいと思います。

この話のYouTube版はこちら↓↓

墨蹟とは

そもそも「墨蹟」とは、広義においては、紙や布に墨書された肉筆一般を意味する言葉。単純に、墨で書かれた”あと”なので、「書跡」「筆跡」「墨迹」「墨蹟」も同義です。

また一方で、狭義においては、禅宗のひとつである臨済宗を主とする禅宗僧侶の書を指します。これを「禅林墨跡(ぜんりんぼくせき)」と言いますが、それを略して「墨蹟(墨跡)」とも呼びます。(これは日本においてのみの習慣。→後述)

今回扱いたいのは、狭義の方「禅林墨蹟」「墨蹟」です。つまり砕けて言えば、お坊さんの書。

≪禅林墨蹟≫歴史概要

鎌倉時代(12世紀末-1333年)に中国(宋・元)より禅宗が伝わる。

それより前の平安時代の書道は、日本風の柔らかな書風(和様)がメイン。かな文字が生まれ、散らし書きなど日本独自の書も生まれていた。

そこへ、自由な精神で人間味のある中国禅宗の書が入ってきて、新風が吹く。「墨蹟」という新しい書のジャンルとなるほど、日本の書道史には重要なものとなった。

元々は、中国の宋・元の禅宗僧侶たちの書が「墨蹟」だった。それが江戸時代ごろには、中国風の雰囲気を感じさせないほど日本の中で独自の発展を遂げた。

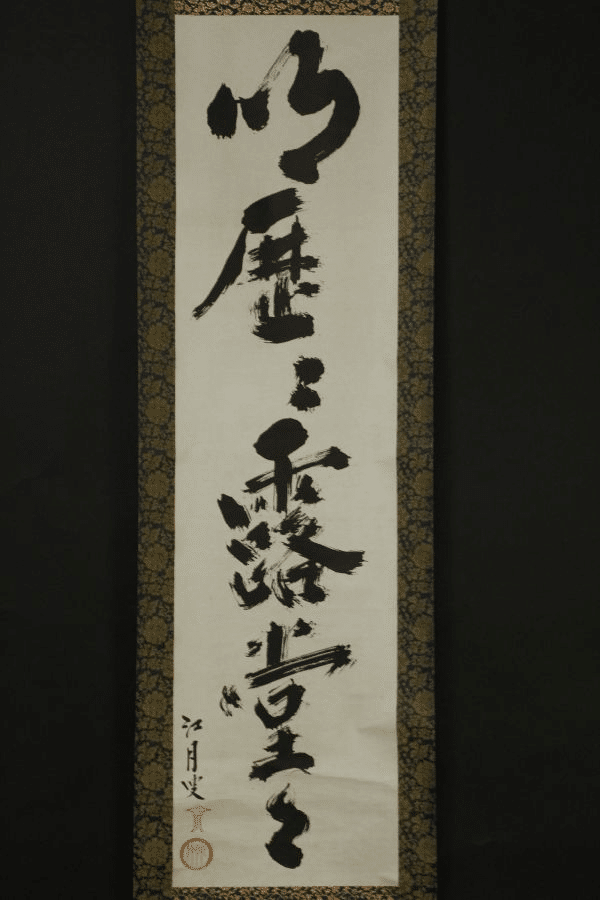

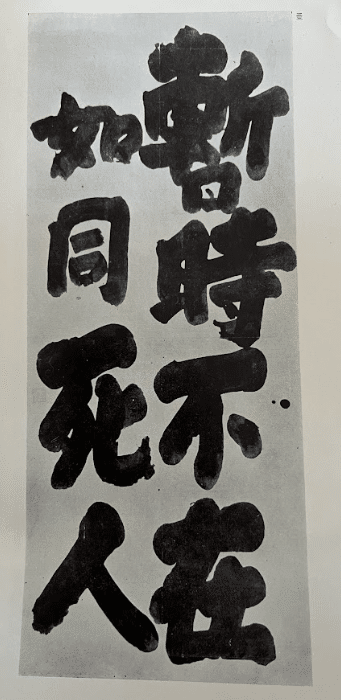

仏名や詩などを太い線で縦一行に書いた「一行書」が流行した。

また、禅は茶道との結びつきが深く、墨蹟は茶室の茶掛けに珍重されていた。

禅の書「墨蹟」と言えば、白隠

臨済宗の有名な僧侶には、

宗峰妙超(しゅうほうみょうちょう1283-1338年)

一休宗純(いっきゅうそうじゅん1394−1481年)

沢庵宗彭(たくあんそうほう1573-1646年)

らがいて、彼らも書を能くしました。

でもやっぱり現代において墨蹟と言ったら「白隠(はくいん)」のように思います。

冒頭の『墨美』も白隠特集です。

▼白隠慧鶴(はくいん えいかく)1686-1769年

現静岡県沼津市の駿河国出身。

江戸時代中期、臨済宗の中興(衰えていたもの復興させる)の祖。

大衆への布教のため、禅の教えを表した絵や書を数多く残した。

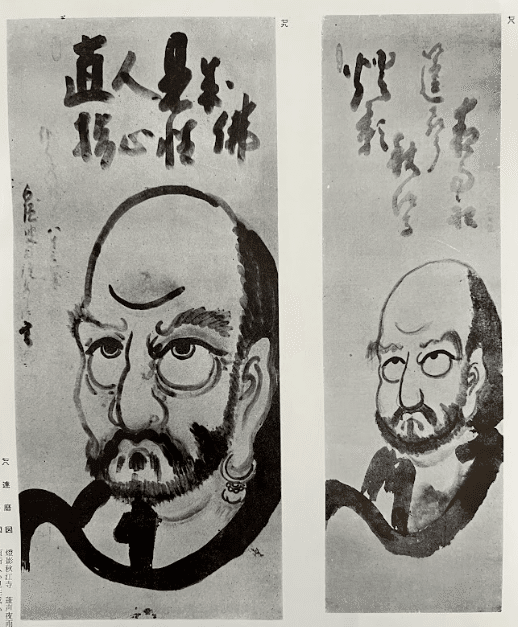

「達磨」(中国禅宗の開祖とされているインド人仏教僧)を描いた下のような書画は、なんとなく目にしたことがある人も多いのではないでしょうか。

日本独自の墨蹟の特徴

前述のとおり、狭義の「墨蹟」の意味は禅宗の僧侶の書。さらに言えば、江戸時代初期に流行ったかなりの太線で書かれた「一行書」からの、衒いのない朴訥とした書を指すような向きがあります。

その特徴は、

・とにかく線が太い

・太い細いの差があまりなく、太い

・字間隔も狭い(あるいはくっついている)ものが多い

・中国古来の筆法から離れて奔放

・迫力がある

・迷いがない、まじりっけがない雰囲気

・所謂“上手い”という感じではない

禅宗では権威と伝統を認めないため、書聖・王羲之をはじめとする伝統書を否定、それゆえにそれまでの書風とは異なるものが生まれました。

白隠は特に、戦後の前衛書にもつながる起点と言われるほど、現代書として人気があります。墨蹟が現代でも広く知られるようになったのは、主に白隠の書によるところが大きいのではないでしょうか。

しかし一方、本家中国では、伝統を重んじる傾向が日本よりも高く、墨蹟全般は異端なものとして受け入れられていないのだとか。

白隠の書

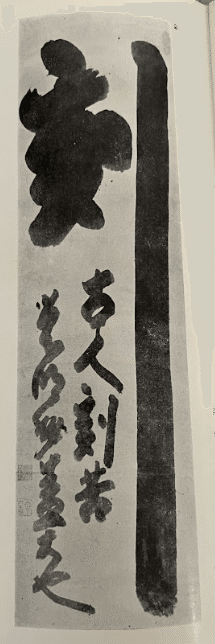

さて、最後に、今回手に入れた『墨美』の白隠特集から、筆者が好きな書をご紹介して締めたいと思います。

(「常」一回転多くない・・・?)

(この縦画どうかしてる)

(このページ、今回の雑誌の中で最も好きかも)

(蔵鋒を使っているわけではなさそうなのに何でこんなに丸い起筆になるのだろう)

(緊張感と茶目っ気が同居するような)

筆写がこんなカビ臭い本のごん太の線を見てうっとりしていることは、だいぶ世間ずれしているとは自覚はしているつもりです。

それにしても、「書道の面白い話聞かせて」と何の気なしにAIに聞いたのを発端に、随分遠くまで来ました。AIに感謝。

noteのスキ♡はアカウントがない人でも押せるので、記事が面白かったと思った方は是非スキ♡押していってくださるととっても嬉しいです!

フォローも感謝感激!

※毎週火曜19時更新

『YouTube』も『Podcast』もよろしくお願いいたします↓↓↓

○YouTube

いいなと思ったら応援しよう!