コンパウンド型事業におけるスケーラブルな立ち上げについて

これは何

コンパウンド戦略を実施する上で、事業(プロダクト)立ち上げのうち、プロダクト価値等の話を除いた、スケーラブルな立ち上げについて最近考えているメモ書きです。

考え方の前提

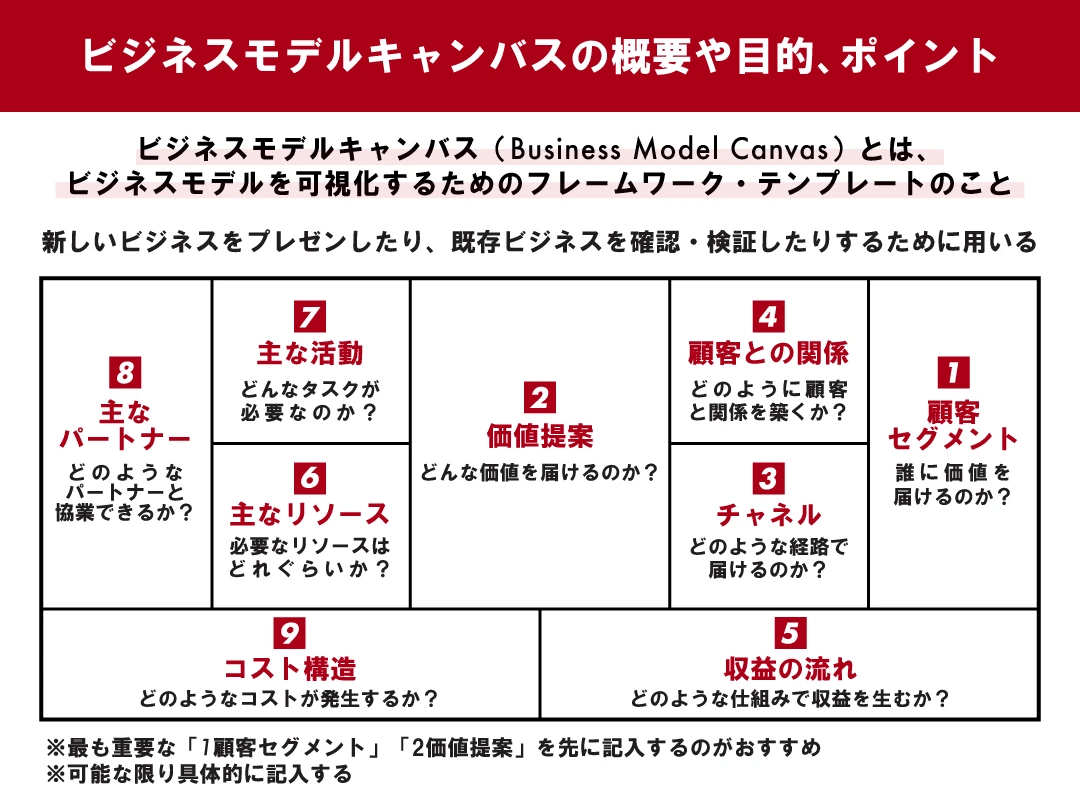

事業の立ち上げの際、最も重要なのは価値提案(=value proposition)を作ることです。

立ち上げの人材は基本的にここを磨く動きをしないと、売れるものにならないし、顧客を満足させるものにはなりません。

価値が0のものに対して、営業し、プライシングをつけ、どんな事業体制にしたとしても、持続性のある事業になりません。

なので、最優先の動きは、顧客を知ることに最大限リソースをかけられる体制にすること。机上の検討に正解はなく、現場にこそ解があると考えます。

一方で、こういった0→1に携わったことがあるという点は新規事業立ち上げにおける前提条件であり、コンパウンド型の事業立ち上げにおいて、別の要素が必要になる点を本noteでは書き留めます。

結論

コンパウンド型の事業の場合、価値を作る以外の貢献が必要な人材が必須となります。特に、複数の既存事業と融合させることのできる、スケーラブルなオペレーション立ち上げができる人材をどうアサインするか?が事業立ち上げの速度を大きく左右する、というのが2024/11時点での私の考えです。

コンパウンド型事業の難しさ

コンパウンド型の事業戦略については、LayerX CEOの福島が書いているnoteがあるので、よければご覧ください。

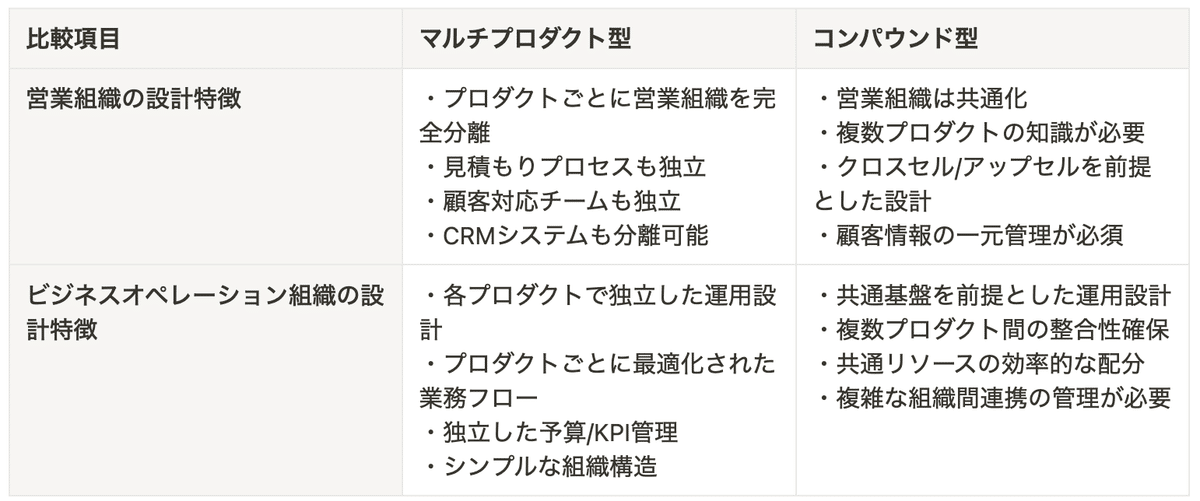

コンパウンド戦略を標榜した場合、設計上基盤を共通化させるところと、業務ドメインに特化した独立設計のものが混在する形になります。

結果、プロダクトの設計も難易度が上がりますし、営業も複数のプロダクトをキャッチアップしなければならないという負荷が発生します。が、事業立ち上げにおいて過小評価されているが、コンパウンド型事業の場合に重要となるのが、事業オペレーションの設計・構築という能力です。

この事業オペレーションの設計について書き留めたいと思います。

マルチプロダクト型とコンパウンド型の違い

※コンパウンドはマルチプロダクトの中の1要素なので、前提としてこの二項対立は成立しませんが、わかりやすさを優先するためこのような比較とします。

単なるマルチプロダクトの場合、営業組織も切り離すし、顧客対面が別れる場合はCRMも分離し、見積もりなどのプロセスもすべて分離するという手段を取ることができます。

なお、国内・海外の事例を見ても、事業の成功・失敗とマルチプロダクトなのかコンパウンドなのかといった部分は、現時点で相関性がないように見えます。

0→1と10→100が混在する共通基盤に置かれる難しさ

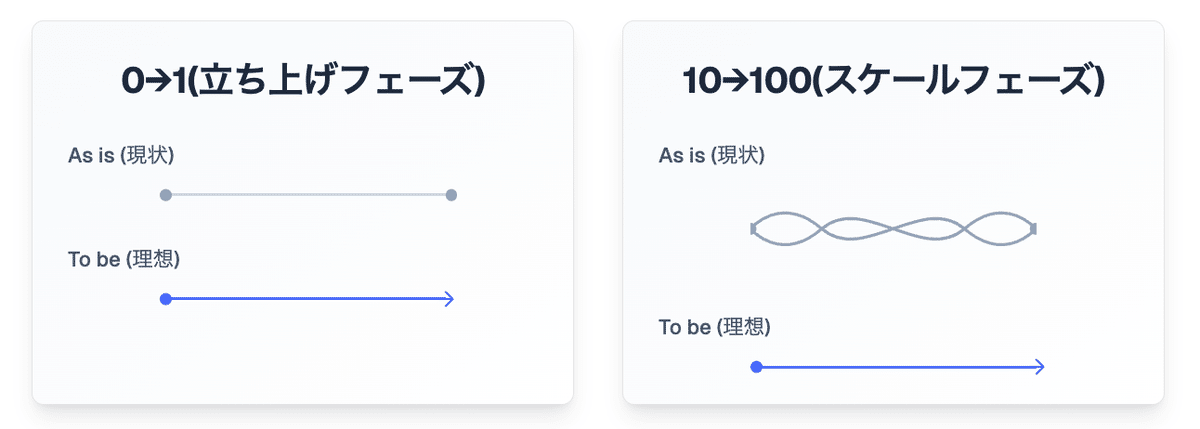

コンパウンド型を志向する場合、既存事業と類似・隣接の領域であるがゆえに、事業の構造が0→1の領域であるが、立ち上がってもないのに10→100をやっているところに合わせないといけない領域が存在します。

これが、最もコンパウンド型の事業を立ち上げるにあたって、プロダクトが売れること以外の部分において、難易度を上げている要因です。そして、多くの企業がこの難易度を回避して事業を立ち上げる選択をするほうが、プロダクトの設計、事業の設計、オペレーションの設計どの面をとっても初速が出るため、そのような選択をしているのだと想像しています。これは、ユーザーにとっては体験的な分かりづらさを生み出す一要因になるため、どう抗うか?はその会社の思想に依拠することとなります。

再度書きますが、プロダクトが売れるものになること以上に重要なことはありません。売れるというのは、価値をお客様が認めることであり、その部分が成否を分ける最大の要因です。オペレーションを重視するあまり、プロダクト価値を磨き込む部分が毀損されてしまっては元も子もありません。

事業オペレーションをどう整理する人材が必要か

事業立ち上げとして必要な領域と、事業スケールが必要な領域を併せ持つケイパビリティがチームには必要になります。

ないものを作ることと、あるものを解きほぐすことを同時に遂行する能力です。言い換えると、BizDevとBizOpsの両方をできる組織で運営する必要がある、ということです。

コンパウンド型の事業の場合は、結果的に0→1を作るのではなく、いきなり0→10を作るような設計、あるいは0→100を作る設計を見据えた能力が必要となり、これがバクラク事業におけるボトルネックの1つになります。

では、既存組織の運用を流用しよう、という思考回路になりますが、実はここには大きな問題が隠されています。

新規事業のオペレーションを既存組織に委ねる場合の問題

各組織のフロントの人に聞いたとしても、現在地(例えば今が10だとすると10)の運用を得ることは可能です。

一方で、10に至った背景・コンテキスト(1→10の背景)と、10→100にいくための課題感を得ることは難しく、実質的には不可能と言えます。

勿論、特定の部署に長く所属し、非常に広い役割発揮をしている人物なら別でしょうが、おそらく絶対数として非常に少ないです。

仮に存在しても、既存事業の数値責任を負っているため、結局両方やってほしいというミッションの持ち方をすることとなり、過度な負荷の集中を招きます。結果的に長期間持続性のある働き方になりません。

また、そういった方に運用を質問したとしても、今の新規事業でその運用が最適となるかどうか?は別の問題です。

今の運用を踏襲することは簡単ですが、今の運用が過去の意思決定の間違いがあった場合に、そのまま踏襲するのは負の再生産です。今の運用が10だとしたときに、「この領域は3」「この領域は20」のように、ものによって意思決定を意図的に粗くする・鋭くするという調整をしなければ、事業がスケーラブルにならないという点があります。

これを、The model型のような分業かつ複数プロダクトが存在し、多数のオペレーションが走っている中で最適なものをファネル横断的に見つけるには、既存の組織の人に確認することで最適な運用を見つけ出す、ということが構造的に難しいのではと考える所以です。

スケーラブルなオペレーション設計に重要なこと五箇条

既存の運用を正解だと捉えない(斜に構える)

あるべきを考える

既存の運用を変えるくらい既存の運用を理解する

経緯を含め、納得したものは取り入れる

納得できないものほど、既存のオペレーションに抗う

1~5を各組織で考えてください、はおそらく成立しないので、オペレーションを作る人ほど自分が作ったオペレーションを、より良くするというライフサイクルを創造することが重要と考えています。