絵で読む『源氏物語』これはどんな場面~源氏物語絵色紙帖 賢木

六条御息所、京を離れる

大河ドラマ「どうする家康」(2023)の6月の放送〈第23回〉で、瀬名と於愛の方が、「六条御息所との別れの場が大好きで」「藤壺との逢瀬は?」「あ、もうやだ、あそこ何度読んでも胸がどきどきして、顔が熱くなってしまう……」などと『源氏物語』についてキャピキャピ話していましたが、この絵は六条御息所との別れの場面です。

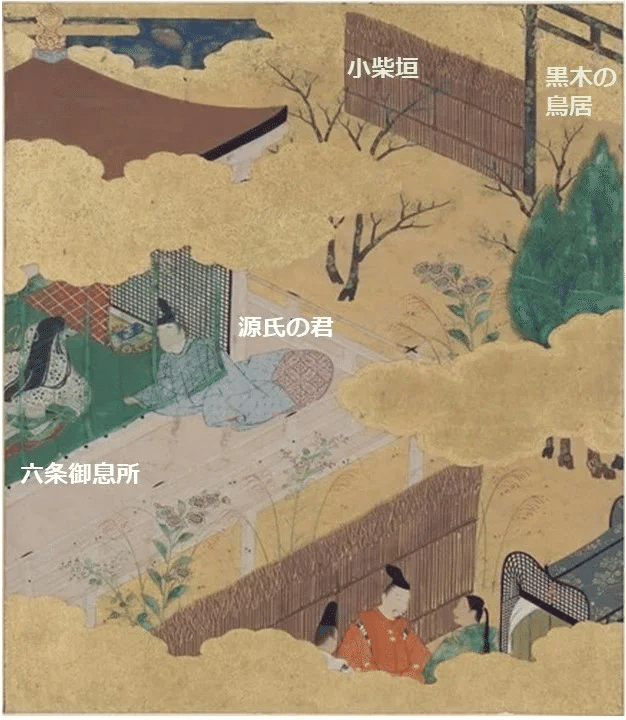

御簾の中に半分身体をさしいれているのが、源氏の君。後ろを向いているのが六条御息所。

源氏の君は、六条御息所が、斎宮*に選ばれた娘とともに伊勢に下向することを決めたと知って、嵯峨野にある野宮を訪れます。野宮は、斎宮が潔斎生活を送る場所。そこに六条御息所も滞在していました。

*斎宮 さいくう

伊勢の神宮に奉仕した皇女また女王のこと。正しくは伊勢大神宮斎王 (いつきのみこ) という。斎宮は斎王の居所からつけられた名‥(中略)‥その制度・任務などについては『延喜式 』により詳しく知ることができるが、それによると、まず天皇は即位ののち、未婚の内親王より卜定 、もし内親王がないときは、世次により女王より卜定し、勅使にそのことを告げさせたあと、大祓 をし、宮城内の便所(雅楽寮や宮内省など)を卜 って初斎院として潔斎生活に入り、翌年8月河に臨んで禊祓 ののち、宮城外の野宮での1年間潔斎生活のあと、天皇に別れを告げ伊勢斎宮に入る。これを群行という‥(略) [鎌田純一]

秋の別れ

野宮への道行きは、このように記されています。

ーーーーーーー

遠く広がる野辺に入ると、たちまちひどく感傷的な気持ちになる。秋の花はみな盛りをすぎ、浅茅が原も枯れ、声が嗄れているように聞こえる虫の音に、松の枝の間を吹く風がすばらしい音を添え、なんの曲なのかがわからない程度に、楽の音がとぎれとぎれに聞こえているのは、とても風情がある。

親しく使っている前駆の者十人余りと随身は、ものものしい姿ではなく、ごくお忍びで出かけたが、とくに心を配って整えた装いはとてもすばらしく見えたので、お供をする風流を好む者たちは、この場所の雰囲気も加わって、心にしみてすばらしいと思った。源氏の君も、どうしてこれまで足繁く通ってこなかったのだろうかと、来し方を悔やんでおられる。頼りなげな小柴垣を外囲いにして、板葺きの建物があちこちに仮住まいのように建っているように見える。皮がついたままの丸太で作った黒木の鳥居などは、そうはいっても神々しく見えて、愛人のもとを訪ねるのは気が引けるようで、神官たちがあちらこちらで咳払いをして互いに言葉を交わす様子も、他にはないように見える。警固の者の火焼屋がかすかに光って、人少なにひっそりとして、ここで深いもの思いに沈む六条御息所が、いくつもの月日を過ごしておられたことを思うと、源氏の君は、深くあわれを感じて心が苦しくなる。

はるけき野辺を分け入りたまふよりいとものあはれなり。秋の花みなおとろへつつ、浅茅が原もかれがれなる虫の音に、松風すごく吹きあはせて、そのこととも聞きわかれぬほどに、物の音ども絶え絶え聞こえたる、いと艶なり。

睦ましき御前十余人ばかり、御随身ことごとしき姿ならで、いたう忍びたまへれど、ことにひきつくろひたまへる御用意いとめでたく見えたまへば、御供なるすき者ども、所がらさへ身にしみて思へり。御心にも、などて今まで立ちならさざりつらむと、過ぎぬる方悔しう思さる。ものはかなげなる小柴垣を大垣にて、板屋どもあたりあたりいとかりそめなめり。 黒木の鳥居どもは、さすがに神々しう見わたされて、わづらはしきけしきなるに、神官の者ども、ここかしこにうちしはぶきて、おのがどちものうち言ひたるけはひなども、ほかにはさま変りて見ゆ。火焼屋かすかに光りて、人げ少なくしめじめとして、ここにもの思はしき人の、月日を隔てたまへらむほどを思しやるに、いといみじうあはれに心苦し。

六条御息所は、斎宮となった娘とともに伊勢に下向することで、源氏の君への未練を断ち切ろうと心を決めていました。でも心の奥では、もう一度逢いたい気持ちもあって、源氏の君の訪問に心が揺れます。そして、無下に拒絶するのも思いやりがないことだと、複雑な気持ちを抱えながら、縁の近くまで出てきます。

ーーーーーーー

源氏の君は、「こちらでは、簀子までなら近づくことをゆるされましょうか」と言って、簀子に上がってお座りになった。あたりを照らす夕月夜の光に、君が振る舞っておられる姿が美しく映えて、ほかに似るものがないほどすばらしい。ここ数ヶ月のあいだの積もる思いを、この場に似つかわしい口調でお話しなさるうち、きまりが悪くて目を合わすことができないような気持ちになったので、榊をすこし折り取ってお持ちになっていたのを、御簾に差し入れて、「榊の変わらない色を道しるべにして、禁忌も畏れず、神の斎垣を越えてきました。それなのにつれないのですね」と申し上げたところ、

神垣はしるしの杉もなきものをいかにまがへて折れるさかきぞ(神の斎垣には、道しるべとするしるしの杉もないというのに、どうしてまちがえて榊を折ってしまったの)

とおっしゃたので、源氏の君は、

少女子があたりと思へば榊葉の香をなつかしみ求めてこそ折れ(神におつかえする少女子がいるあたりと思うので、榊の葉の香りを慕い、探し求めて折り取ったのですよ)

神域なのではばかられるような気持ちがするが、御簾だけを頭にかぶって、長押にもたれかかって座っていた。

「こなたは、簀子ばかりのゆるされははべりや」とて、上りゐたまへり。はなやかにさし出でたる夕月夜に、うちふるまひたまへるさまにほひ似るものなくめでたし。月ごろの積もりを、つきづきしう聞こえたまはむもまばゆきほどになりにければ、榊をいささか折りて持たまへりけるをさし入れて、「変らぬ色をしるべにてこそ、斎垣も越えはべりにけれ。さも心憂く」と聞こえたまへば、

神垣はしるしの杉もなきものをいかにまがへて折れるさかきぞ

と聞こえたまへば、

少女子があたりと思へば榊葉の香をなつかしみ求めてこそ折れ

おほかたのけはひわづらはしけれど、御簾ばかりはひき着て、長押におしかかりてゐたまへり。

逢いたくなればいつでも逢うことができて、六条御息所のほうでも源氏の君を慕わしくお思いになっていた年月は、〈のんきに思い上がっていて、これほど切実な気持ちにならなかった〉(のどかなりつる御心おごりに、さしも思されざりき)と、文章は続きます。

「名こそ惜しけれ」

六条御息所は、東宮(=皇太子、次期帝)のお妃でしたが、東宮が亡くなってしまったため、宮中を出て、六条にある邸で暮らしています。優れた美的センスの持ち主で、趣向をこらした催しにひかれて、風流を好む殿上人・上達部たちが足しげく邸を訪れます。

源氏の君が17歳、六条御息所が24歳の時、はじめは拒んでいた六条御息所が、ついに求愛を受け入れます。すると、うって変わって、源氏の君の訪れが間遠になったというお話は▼こちら。

百人一首の相模の歌、

恨みわび干さぬ袖だにあるものを 恋に朽ちなむ名こそ惜しけれ(冷淡なあなたを恨み、泣き濡れて、私の袖さえ乾くひまもなく朽ちていくというのに、恋の噂が広がったせいで、きっと私の評判まで朽ちていく、それがとても悔しいわ)

‘六条御息所のお邸に、源氏の君が通っていらっしゃるんですって’ ‘でも最近はとんとご無沙汰らしい’ などと人々から無責任な噂を立てられ、そのせいで評判が落ちてゆく。〈恋に朽ちなむ名こそ惜しけれ〉 六条御息所の気持ちも、百人一首の相模の歌のとおりなのではと想像されます。

『源氏物語』には、源氏の君の誘いを最後まで拒絶する、「朝顔の姫君」と呼ばれる女性が登場します。六条御息所も、朝顔の姫君のように、源氏の君の求愛を拒み続けていれば、御禊の行列を見物しに来た人たちのまえで、葵上の供をする、左大臣方の無知な若者に「源氏の君の愛人だからといって大きな顔をするな。こっちは正妻だぜ〈意訳〉」(大将殿をぞ豪家には思ひきこゆらむ)などと、ひどい悪口を言われることはなかったはず。

すべてに完璧な女性、六条御息所の、唯一の弱点が源氏の君だったのです。弱点があるほうが、人間味があって魅力的ですけどね。

でも、もう遅い。源氏の君が野宮を訪れて〈ぼくを捨てて伊勢に行かないで〉と頼んでも、六条御息所の決心を変えることはできないのでした。もうベタベタに甘やかしてはくれないのです。

六条御息所が、斎宮になった娘とともに伊勢に下ることを批判する人もたくさんいたとあります。

ーーーーーー

世間の人は、母親が一緒について行くなど、例のないことだと、非難したり同情したり、いろいろと噂するにちがいない。どんなことでも、人から非難されることがないのは気楽な身分の人だ。かえって、世に抜きん出ている身分の人は、窮屈なことが多いものだ。

世の人は、例なきことと、もどきもあはれがりもさまざまに聞こゆべし。何ごとも、人にもどきあつかはれぬ際は安げなり。なかなか、世にぬけ出でぬる人の御あたりは、ところせきこと多くなむ。

現在でも、人から注目を集める人は、そうかもしれませんね。

六条御息所の遺言

六条御息所の伊勢下向後も、桐壺帝の崩御、右大臣・弘徽殿女御方の台頭、藤壺の宮の出家と、源氏の君の試練は続き、ついに須磨・明石に隠棲しますが、やがて、源氏の君は都に呼び戻され、朱雀帝が退位、藤壺の宮の皇子(実は源氏の君の子)が即位、源氏の君と左大臣方が復権します。

伊勢斎宮は一代限りで交代します。朱雀帝の退位により、斎宮を退いた娘とともに、六条御息所も帰京、程なく重病になり出家します。お見舞いに行って、娘の前斎宮のことを頼まれた源氏の君は、「心の及ぶかぎり、どんなことでもお世話します。ご安心ください」と答えますが、あっぱれ、六条御息所、そこで釘をさすことを忘れません。

ーーーーーーー

「とても難しいことです。本当に頼りにできる実の父親がいたとしても、女親に先立たれてしまうのは、とてもあわれなことのようでございます。まして、後見役の方から、“思い人”のような扱いをされると、当人にはどうすることもできないことが起きたりして、他の人たちと隔たりができるでしょう。ご不快なあて推量かもしれませんが、決してそのような好色めいた気持ちはお持ちにならないでください。わが身と引きくらべても、女は思ってもみないことで、もの思いを重ねるものでございますから、なんとかしてそのような恋愛のつらさとは縁がないようにしてあげたいと思っております」

いと難きこと。まことにうち頼むべき親などにて見ゆづる人だに、女親に離れぬるは、いとあはれなることにこそはべるめれ、まして、思ほし人めかさむにつけても、あぢきなき方やうちまじり、人に心もおかれたまはむ。うたてある思ひやりごとなれど、かけてさやうの世づいたる筋に思しよるな。うき身をつみはベるにも、女は思ひの外にてもの思ひを添ふるものになむはべ

りければ、いかでさる方をもて離れて見たてまつらむと思うたまふる。

六条御息所の遺言を守らなければ、どうなるだろう、おそろしや。

源氏の君は、前斎宮を藤壺宮の皇子(実は源氏の君の子)の冷泉帝に入内させることにします。