【新技術】プログラミング不要でWebサービス・スマホアプリを作ることができる技術~ローコード開発プラットフォーム「Amazon Honeycode」~

こんにちは。

インテック 第一金融ソリューション事業本部 広報担当のヨシダです。

最近、プログラミング不要でアプリケーションを開発することができる「ローコード開発」が注目を浴びています。

私たちもローコード開発の技術動向を常に注目しており、その中でも特に「Amazon Honeycode(以下Honeycode)」に注目しています。

Honeycodeに注目している理由は、国内のクラウド市場のシェア1位のAWS(Amazon Web Service)が提供するサービスであることが挙げられます。加えて、Honeycodeはクラウドサーバー上で実行するため、利用する人はPCのブラウザ、スマホアプリとクラウドサーバーと通信するネットワーク環境があれば、誰でもWebサービス、スマホアプリを開発することができることも大きな魅力です。

この記事ではローコード開発について、以下の流れで説明します。

1.ローコード開発を取り巻く環境

2.ローコード開発プラットフォームの種類

3.Amazon Honeycodeとは

4.サンプルアプリ

5.当社の取り組み

1.ローコード開発を取り巻く環境

ローコード開発とは、簡単に言うとプログラミング不要でアプリケーション(Webサービス、スマホアプリなど)を開発する技術のことです。

従来、Webサービス、スマホアプリはプログラミングが必須でしたが、最近は様々なローコード開発プラットフォームの台頭により、プログラミングができない人でもアプリケーションを開発できるような時代になっています。

プログラミングが不要でアプリケーションを開発できるようになれば、開発するために必要な人員のコスト削減(エンジニア費用の削減など)が期待できます。

ローコード開発のメリットである「アプリケーションを開発するためにプログラミング知識が不要であること」をもう少し詳しく説明すると、プログラミング言語の勉強をやったことがある人は経験があると思いますが、アルゴリズムの理解、文法の理解・・・などアプリケーションを開発するために必要なことがたくさんあります。

しかし、ローコード開発ではプログラミングが不要なため、専門的な知識なくアプリケーションを開発することができます。

そんなローコード開発ですが、ある調査では、ローコード開発市場が2023年度に4560億円となる試算されており、昨今のDX/デジタル化の流れもあり、さらなる拡大が見込まれています。

特に、2020年のトレンドとしては、新型コロナウィルス(COVID-19)の健康状態を確認するアプリをローコードで素早く開発して、運用を始める事例が事例(国外)が報告されています。

このように、ローコード開発は実際に世の中で活用されて始めている段階です。

2.ローコード開発プラットフォームの種類

さきほどローコード開発市場が過熱していると書きましたが、世の中のDX化の流れや将来的なIT人材不足の懸念もあり、様々な企業がローコード開発プラットフォームをサービスとして提供しています。

国内はもとより、海外の良く知られている企業もサービスとして提供しています。主な企業を挙げると、以下の表の通りとなります。

ここ数年のトレンドとしては、メガクラウドと呼ばれる企業も次々とローコード開発プラットフォーム市場に参入しています。

メガクラウドは、自社で保有するクラウドシステム(Azure/GCP/AWS)を保有しており、クラウドサービスとの親和性という面でスタートアップとの差別化を図っています。

この中でもAWSは、当本部のお客さまで活用する事例が年々増えており、AWSとの連携という面では、他のローコード開発プラットフォームに比べて優位性があると考え、AWSが提供するHoneycodeに注目しています。

3.Amazon Honeycodeとは

2021年2月現在、Honeycodeはベータ版の位置付けであり、まだ本格的にサービスインはしておりません。

しかし、既にチュートリアルなどが提供されており、利用登録することで気軽に試すことが可能です。

Honeycodeのビジョンは以下です。

ビジネスユーザーが独自のアプリを作成して、

チームの生産性の課題を解決できるようにする

このビジネスユーザーがアプリを作成できるという点で、Honeycodeのいちばんの特長としては、スプレッドシート(表計算、Excelイメージ)を活用した開発です。

ビジネスを行う上で最も利用することの多い、スプレッドシートを利用するのと同じイメージでWEBアプリケーション、さらにはモバイルアプリケーションを作成することができます。

ただし、モバイルアプリケーションとはいっても、Honeycodeでのアプリ展開はアプリストア(AppStore/GooglePlay)へ公開するものではなく、組織内に閉じた形でアプリを限定的な利用をするイメージとなります。

4.サンプルアプリ

こちらがHoneycodeで作成したアプリです。

(テンプレートで提供しているTo Doアプリ)

こちらはiOS版の画面ですが、PCからはブラウザ経由でWebアプリケーションとして動作することができます。

このようなスマホで操作できるアプリケーションをコーディングすることなく開発することが可能です。

5.当社の取り組み

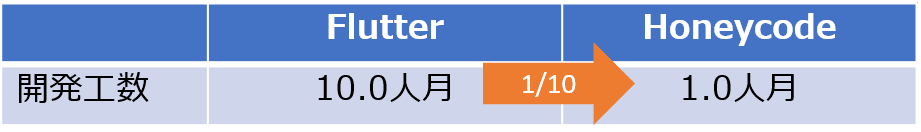

ここまでHoneycodeについて書きましたが、私たちはFlutterを活用したスマホネイティブアプリ開発も行っており、技術検証として同じユースケースで開発した際の作業工数の比較を行いました。

Flutterの詳細については、以下のnote記事を確認してください。

(既に3回投稿しています)

私たちが考えるHoneycodeが適していると思われるユースケースとしては、以下が挙げられます。

・プロジェクトの進捗管理アプリ(PMOが利用する管理アプリ)

・社内投票、アンケートアプリ

上記の理由としては、ある程度限られた人数(少人数のチーム内)で活用できるユースケースであることです。あらかじめHoneycodeの管理者側でチームを作成した上で、利用者にアプリを共有します。利用者はHoneycodeのアプリをアプリストアからインストールすることで、利用可能となります。

スマホアプリの利用する際の認証は顔認証(FaceID)、指紋認証(TouchID)などのスマホ側の認証に任せることで、認証部分をアプリに組み込む必要がありません。

また、利用者はバージョンアップの都度、アプリストアからのインストールは不要であり、最新バージョンを管理者側から利用者へ共有することでアプリのバージョン対応も可能になります。

ただし、現状ではHoneycodeのユーザー毎にアプリをシェアさせる必要があるため、運用面を考えると、大きな組織(大人数のチーム内)での配布に向いているとは言えず、このあたりは今後の改善を期待したいところです。

これらのことを考えると、現状では上で挙げたようなユースケースが適していると思います。

とはいうものの、まだHoneycodeはベータ版の位置づけであり、これからAWSサービスとのシームレスな連携などの特長を活かしたアプリを作成することができるのでは・・・と期待しています。

また別の視点で考えると、現在は在宅勤務が一般的になりましたが、海外に比べると日本は在宅勤務の満足度が低いと言われています。

理由としては書類での手続きが多い、ワークフロー化されていないアナログな処理(いわゆるスタンプラリー)が多いということが挙げられますが、このような部分に対して、Honeycodeのようなローコードプラットフォームを活用することでDXを実現することが期待されています。

今後、Honeycodeでのアプリケーションの作成方法やチュートリアルなどを別記事で投稿していきます。あわせて、Honeycodeの技術検証結果、成果物などを、当noteで展開していきますので、ぜひ期待してください。

※ 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。