下諏訪紀行 諏訪の七不思議から中山道へ

下諏訪紀行、つづきます。

万治の石仏の迫力に圧倒されたあと再び春宮へもどる途中、「浮島社」を通りました。

諏訪には、古文書にも書かれた「諏訪七不思議」というものがあり、こちらはそのうちの一つ。

実はここ、砥川という諏訪湖へ流れ入る川の中州にあたるのですが、どんな大水にも決して流されず浮いているように見えたことから、浮島と名付けられたのだとか。

お祀りするのは祓戸大神、毎年6月30日には夏越しの大祓式が行われるそうです。

という案内板を読んでいたところ、さわさわと風が吹いてきました。

川の上にある祓戸大神というのが、なんだかとてもぴったりというか、穢れを川の水で流し去ってくれそうです。

中州にあるお社つながりで、一昨年訪れた熊野本宮大社の旧社地「大斎原」を思い出しました。あちらも確か、熊野川で禊をしてからでないとお参りできない神聖な場所でしたね。

(↓熊野本宮大社に興味がある方は、こちらをどうぞ)

浮島神社へご挨拶をすませて、さて橋を渡ろうとしたとき、島の隅っこに石燈籠があるのが目に入りました。妙に気になったのでちょっと寄ってみます。

手前の木にしめ縄が掛けられていたことや、御柱が建てられていることから、大切な場所ということがわかります。

この石の形に惹きつけられるのは私だけでしょうか?

周りをぐるりと見たところ、石の柱は三角柱でした。正面に書かれていたのは「諏訪大明神」、中世神仏習合時代の呼び方ですね。

興味深かったのがあとの二面で、一面は「秋葉山大権現」、残る一面が「熊野三社大権現」。

なるほど、諏訪は静岡県の秋葉山からつながる秋葉街道(現在のR152号、とても国道とは思えない怖い道)の終着点でもあり、なっとくです。

そしてもうひとつの熊野三社。

スサノオ・イザナギ・イザナミ、、う~ん?

きっと、わたしが知らないだけで何か諏訪大明神と深い繋がりがあったのでしょう。

灯りをとる穴の形が、こちら側は〇、向こう側は三日月に彫られていました。

太陽と月?

これ、実際にあかりが灯されたらどんな風に見えるんだろう。見てみたいなぁ。

◇ ◇ ◇

不思議な雰囲気がただよう浮島をあとにして、春宮まで戻ってきました。

信州育ちとはいえ、曇りで寒風吹くなか歩き回るのはさすがに辛いので、今日の散策はここまでにしておこうかな~と思っていたのですが、なんと、お日様がお出ましになりました!

推定体感気温は1度。

陽が出てさえいれば大丈夫、よし、このまま歩いて秋宮の脇にあるお菓子屋さんへ向かおう。

左 諏訪宮

中山道は、江戸時代に整備された五街道のひとつで、江戸と京都を内陸経由で結ぶみち。長野県内は、木曽~下諏訪~碓氷峠と通っていました。

どう考えても峠の難所だらけなのですが、それでも往来が盛んだったとのこと。昔の人は健脚だったのですね。

道すがら、興味ひかれるものがたくさんありましたよ。

湯飲み茶わんもアリ〼

竜の口から出るのは、中山道を歩く人々の喉を潤したであろう湧き水。寒いので飲みませんが。

またこの脇には階段があり、素朴な鳥居とお社がみえたのでふらりと寄ってみました。(こういう寄り道が多いから、時間がかかるんですよね~)

弥栄富神社、イヤサカトミ神社?

あれ?どこかで聞いたことある響き・・・

あ! 諏訪大明神の奥さん、ヤサカトメさん!

正式名称(?)の「八坂刀売」よりも「弥栄富」の方が、子々孫々富み栄えますようにという願いがダイレクトに伝わってきますね。

へ~、おもしろい。

この階段をさらに登ってゆくと、慈雲寺があります。

「武田信玄が保護したお寺で、枯山水と苔が美しいといころ」という評判を見て、苔好きとしては行きたくて仕方ないのですが、でも今日はがまん。次回のお楽しみとしましょう。

下諏訪宿に近づくにつれ、だんだんと風情ある建物が見られるようになってきました。

中山道のなかで唯一の温泉宿場町として栄えた下諏訪宿。その名残はいまもあり、大名や公家の宿となった「本陣岩波家」や、皇女和宮さんが江戸へ輿入れのさいに泊まられた宿なども残っています。

春宮で神話の時代、万治の石仏では江戸時代、途中のお寺には戦国時代、そしてこの下諏訪宿では幕末と、時代が行ったり来たり何層にも重なった歴史に興味が湧くばかり。

これは、とても一度では味わい切れません。

そんなこんなでワクワクしながら歩いているうちに、目的のお店に着きました~。

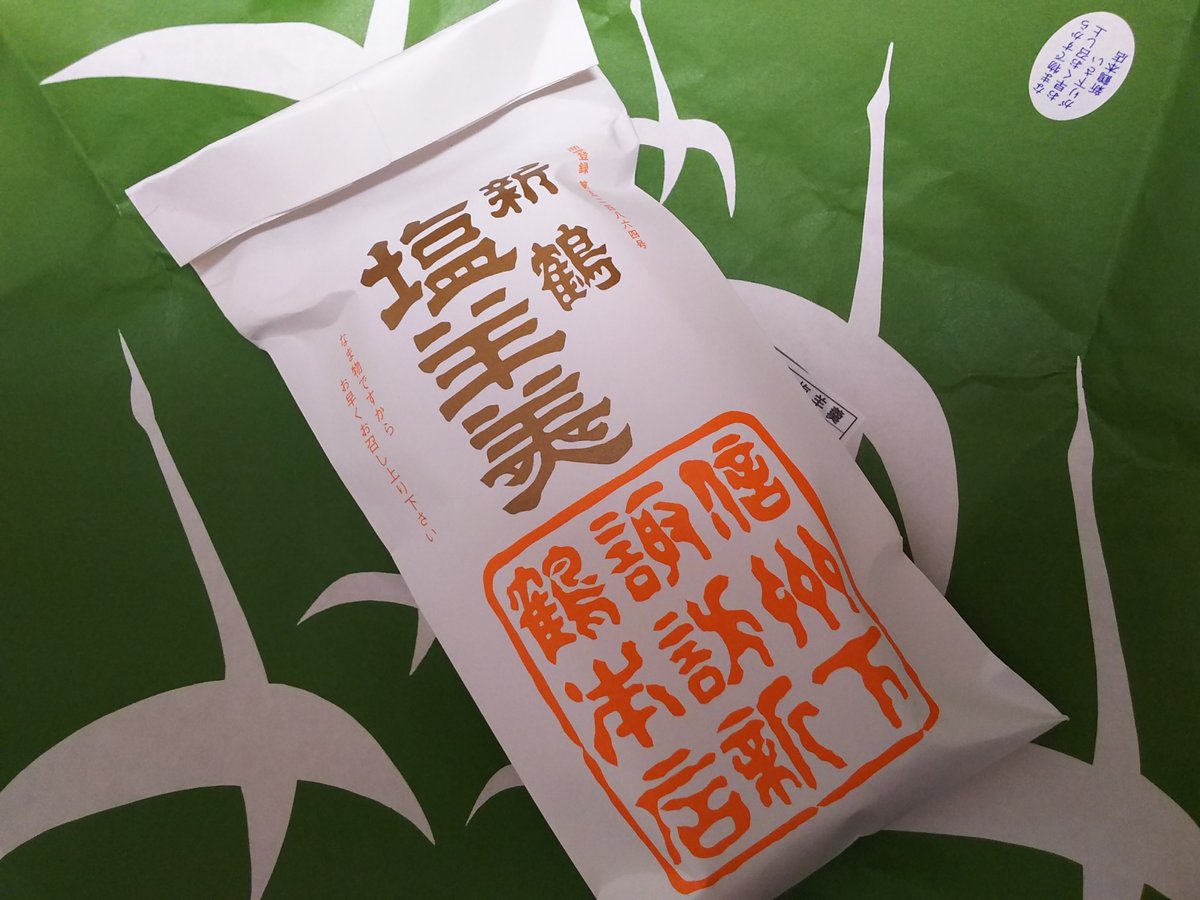

こちらの名物は「塩羊羹」

これが、とても美味しく、大好きなのです。下諏訪土産としてぜひおすすめしたい逸品です。

歩き疲れたあとの和菓子、最高ですね。

次回、下諏訪紀行は秋宮をご案内の予定。

長くなりましたが、ここまでお付き合いいただきありがとうございました!

いいなと思ったら応援しよう!