1984年以降の日本国経済史

■ 中曽根内閣以降、失われた30年(以上)。

日本国の国内経済は、米国政府が1984年頃までは防共の砦として寛容な対日政策を敷いたため、「一億総中流」、「Japan as number one.」等と表現されたように、日本国民は、軽武装・経済重視・社会民主主義の恩恵を享受し、繁栄しました。

しかし、1985年以降は、米国政府の対日政策が転換し、収奪モードになりました。

1. 1985年頃から米国政府の対日政策が転換し、収奪モードになった。

2. 労働組合の旗手であった国鉄労組が、国鉄分割民営化によって凋落した。

3. 社会民主主義的勢力だった自民党田中派、社会党が凋落した。

4. ソ連崩壊上記4点により、新自由主義的な税制改正、金融政策、財政政策、構造改革、労働法改悪への抵抗力が弱まり、労働者階級は弱っていきました。

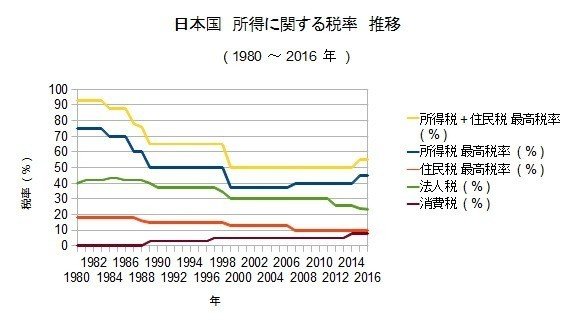

最も身近で分かり易い例として、税率、社会保障費負担、国立大学の学費の推移のグラフをご覧下さい。

【 所得税, 住民税 】

1980年の所得税と住民税の最高税率の和は93%であったが, 最高税率は時と共に引き下げられ, 1999年には50%となり, 2014年まで50%に維持された.

その後, 2015年に55%となった.

【 法人税 】

1985年の法人税は43.3%であったが, 時と共に引き下げられ, 2016年には23.4%となった.

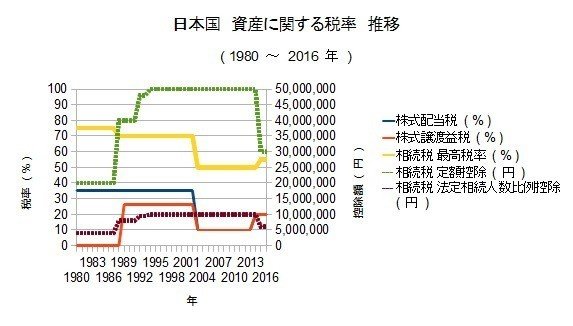

※ 緑色点線: 相続税 定額控除 ( 円 ) [右軸]

※ 紫色点線: 相続税 法定相続人数比例控除 ( 円 ) [右軸]

【 相続税 】

1980年の相続税は75%であった.

1988年には70%となり, 控除額も増額となった.

その後、徐々に控除額が増額され, 2003年には一気に税率を20%引き下げて50%となった.

2015年に税率5%引き上げと控除額の減額が行われた.

【 株式譲渡益税 】

1989年に株式譲渡益税が0%から26%に引き上げられた.

2002年まで株式配当税, 株式譲渡益税の税率は維持され, 2003年には株式配当税を25%引き下げ, 株式譲渡益税を16%引き下げ, 共に税率10%となった.

その後, 2013年まで税率は維持され, 2014年に共に10%引き上げられ, 20%となった.

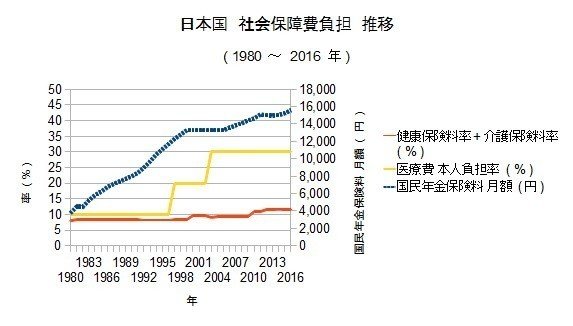

※ 紫色点線: 国民年金保険料 月額 ( 円 ) [右軸]

【 社会保障費 】

1964年の国民年金保険料は月額150円であった.

それが時と共に増加し, 1980年には月額3,770円となり, その後も値下がりすることなく増加し, 2016年には月額15,590円に達した.

医療費本人負担率, 健康保険料率, 介護保険料率も増加傾向にある.

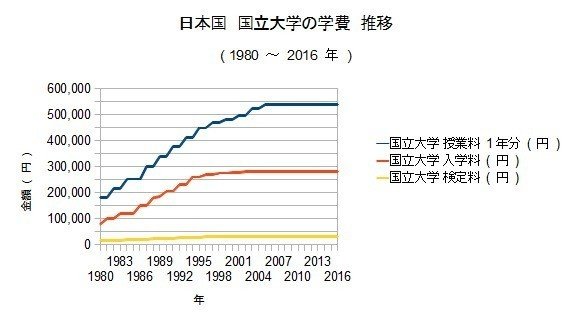

【 国立大学の学費 】

1975年の国立大学の検定料は5千円, 入学料は5万円, 1年間の授業料は36,000円であった.

それが時と共に増加し, 1980年には検定料は15,000円, 入学料は8万円, 1年間の授業料は18万円となり, その後も値下がりすることなく増加または維持し, 2016年には検定料は33,000円, 入学料は282,000円, 1年間の授業料は535,800円となった.

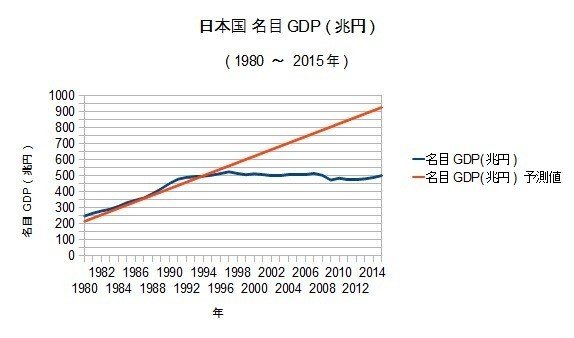

次に、日本国の名目GDPのグラフと、世帯所得のヒストグラムをご覧下さい。

上図は日本国の名目GDPと名目GDP予測値のグラフである。

名目GDP予測値は、1980~1991年の名目GDPの回帰線であり、式は [式1] の通りである。

名目GDP予測値 = 20,324.34 × ( 西暦年 - 1980 ) + 213,748.72 [ 式1 ]

( ただし、 1980 ≦ 西暦年 ≦ 2015 とする。)

欧米諸国は、名目GDPが右肩上がりに伸びるように、経済政策の舵取りをするが、日本の場合、1997年頃から横這いとなっている。

厚生労働省が公表している「国民生活基礎調査」の1995年調査と2015年調査のデータより, 21年間で世帯所得の平均値が122万3千円減少, 中央値が118万円減少していることが分かる.

1995年調査と2015年調査のヒストグラムを見比べると, 山の頂点が左に移動し, 山の右側の傾斜が急になったことが分かる.

すなわち, ここ21年間で日本人は貧しくなったということだ.

上記から、富裕層減税を行う一方、バブル崩壊、デフレーション、世帯所得の平均値・中央値が低下する中、消費税と社会保障費負担と国立大学の学費が増加し続け、庶民の生活を圧迫し、大学進学を富裕層の特権にしたことが分かります。

日本国において、新自由主義的な経済政策が実行され、「受益者負担の原則」という名の自己責任論が蔓延る社会の原点が、1984年頃であるということが、上記のグラフからも読み取れます。

日本国における新自由主義的な経済政策の歴史を、もっと、細かく分析するために、1984年以降の日本国経済史の年表を作りましたので、是非、ご覧下さい。

■ 1984年以降の日本国経済史 年表

1984年04月01日 所得税 最高税率 減税

75.0% → 70.0% ( 5.0% 減税 )

1984年06月 TRONプロジェクト 発足

坂村健 (工学博士) による、リアルタイムOS仕様の策定を中心とした

コンピュータ・アーキテクチャ構築プロジェクト。

1985年04月01日 日本電信電話公社 民営化 実施

日本専売公社 民営化 実施

1985年08月12日 日本航空123便墜落事故

1985年09月22日 プラザ合意

ドル高是正のための合意

1986年01月30日 日本銀行 公定歩合を0.50下げ、4.50

1986年03月10日 日本銀行 公定歩合を0.50下げ、4.00

1986年04月 法人税 減税

法人: 43.3% → 42.0% ( 1.3% 減税 )

中小法人特例: 31.0% → 30.0% ( 1.0% 減税 )

1986年04月21日 日本銀行 公定歩合を0.50下げ、3.50

1986年09月 General Agreement on Tariffs and Trade ( 略称: GATT )

ウルグアイ・ラウンド 開始

1986年11月01日 日本銀行 公定歩合を0.50下げ、3.00

1986年12月 自殺者総数: 25,667人 ( 頭を打った )

男性の自殺者数: 16,499人 ( 頭を打った )

女性の自殺者数: 9,168人 ( 頭を打った )

1990年12月まで下落傾向

1987年01月 日本銀行 マネタリーベースの増額開始

1990年12月まで増額

1987年02月23日 日本銀行 公定歩合を0.50下げ、2.50

1987年04月01日 日本国有鉄道 分割民営化 実施

所得税 最高税率 減税

70.0% → 60.0% ( 10.0% 減税 )

1987年10月19日 ブラックマンデー

世界的株価大暴落

1988年01月 相続税 減税

最高税率: 75.0% → 70.0% ( 5.0% 減税 )

定額控除: 2,000万円 → 4,000万円

法定相続人数比例控除: 400万円 × 人数 → 800万円 × 人数

1988年04月01日 住民税 最高税率 減税

18.0% → 16.0% ( 2.0% 減税 )

1988年06月18日 リクルート事件

1988年12月 税制改革六法 公布 ( 1989年4月施行 )

消費税導入 税率3%

1989年01月 改正証券税制 施行

株式譲渡益税: 0.0% → 26.0% ( 26.0% 増税 )

1989年01月07日 昭和天皇 崩御

1989年04月 消費税 導入開始 税率3%

所得税 最高税率 減税 60.0% → 50.0% ( 10.0% 減税 )

住民税 最高税率 減税 16.0% → 15.0% ( 1.0% 減税 )

法人税 減税

法人: 42.0% → 40.0% ( 2.0% 減税 )

中小法人特例: 30.0% → 29.0% ( 1.0% 減税 )

1989年04月12日 米国通商代表部 報告書

「1989 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers」

貿易障壁として日本国産OSであるTRONを挙げた。

1989年05月31日 日本銀行 公定歩合を0.75上げ、3.25

1989年06月04日 天安門事件

1989年07月14日 日米首脳会談 ( パリ )

Structural Impediments Initiative ( 日米構造協議 ) 開催を発表。

1989年10月11日 日本銀行 公定歩合を0.50上げ、3.75

1989年11月09日 ベルリンの壁 崩壊

1989年11月 日本労働組合総評議会 ( 総評 ) 解散

1989年12月03日 マルタ会談

米国のブッシュ大統領とソ連のゴルバチョフ書記長が冷戦の終結を宣言

1989年12月25日 日本銀行 公定歩合を0.50上げ、4.25

1989年12月26日 大蔵省証券局

「証券会社の営業姿勢の適正化及び証券事故の未然防止について」

という通達を証券会社に出し、証券会社が損失補償していた財テク

の営業を自粛するよう通達し、事実上禁止した。

1989年12月29日 日経平均株価 最高値

高値: 38,957.44 円 終値: 38,915.87 円

1990年03月20日 日本銀行 公定歩合を1.00上げ、5.25

1990年03月27日 大蔵省銀行局長 土田正顕

「土地関連融資の抑制について」という不動産融資総量規制を通達。

不動産向け融資の伸び率を総貸出の伸び率以下に抑える措置。

1990年04月 法人税 減税

法人: 40.0% → 37.5% ( 2.5% 減税 )

中小法人特例: 29.0% → 28.0% ( 1.0% 減税 )

マネーストック前年比の上昇が頭を打った

1992年11月まで下落傾向

1990年05月 「大規模小売店舗法」 ( 略称: 大店法 ) 運用適正化通達

大型店の出店調整期間を18ヶ月以内に短縮させると共に、

出店手続きの簡素化と透明化。

1990年06月28日 Structural Impediments Initiative ( 日米構造協議 ) 最終報告

1990年08月30日 日本銀行 公定歩合を0.75上げ、6.00

1990年09月 基準地標準価格 最高値

基準地標準価格平均: 50万1,033円/㎡

坪単価平均: 165万6,307円/坪

1990年12月 男性の自殺者数: 12,316人 ( 底を打った )

1998年12月まで上昇傾向

1991年01月 日本銀行 マネタリーベースの増額停止

1993年11月までほぼ横ばい

1991年01月17日 湾岸戦争 開始

1991年02月28日 湾岸戦争 終了

1991年03月 公示地価 最高値

公示地価平均: 73万0,035円/㎡

坪単価平均: 241万3,340円/坪

1991年04月01日 牛肉・オレンジの輸入自由化 開始

1991年05月 地価税法 公布 ( 1992年1月施行 )

改正「大規模小売店舗法」 公布 ( 1992年1月施行 )

調整対象となる店舗面積の引き上げ。

1991年07月01日 日本銀行 公定歩合を0.50下げ、5.50

1991年11月14日 日本銀行 公定歩合を0.50下げ、5.00

1991年12月25日 ソヴィエト社会主義共和国連邦 崩壊

1991年12月30日 日本銀行 公定歩合を0.50下げ、4.50

自殺者総数: 19,875人 ( 底を打った )

1998年12月まで上昇傾向

1992年01月 相続税 減税

定額控除: 4,000万円 → 4,800万円

法定相続人数比例控除: 800万円 × 人数 → 950万円 × 人数

地価税法 施行

改正「大規模小売店舗法」 施行

1992年02月14日 東京佐川急便事件

東京地検特捜部が、佐川急便 ( 株 ) の渡辺広康社長、早乙女潤

常務ら4人を特別背任容疑で逮捕。

1992年04月01日 オレンジ果汁の輸入自由化 開始

1992年04月01日 日本銀行 公定歩合を0.75下げ、3.75

1992年07月27日 日本銀行 公定歩合を0.50下げ、3.25

1992年11月 マネーストック前年比の下落が底を打った

1997年2月まで上昇傾向

1992年12月末 BIS規制 本格適用開始

国際的業務を行う銀行に対し、信用リスクを加味して算出された

総リスク資産 ( いわゆるリスク・アセット総額 ) に占める

8%の自己資本の保有を求めた。

1993年02月04日 日本銀行 公定歩合を0.75下げ、2.50

1993年03月06日 東京地検特捜部が、金丸信 ( 元自由民主党副総裁 ) を脱税の容疑で逮捕。

1993年06月 ゼネコン汚職事件

1993年09月21日 日本銀行 公定歩合を0.75下げ、1.75

1993年09月 平成の米騒動

記録的な冷夏による米の凶作、1994年秋の豊作で収束。

細川内閣は、米260万トンをタイ王国、中華人民共和国、米国から

緊急輸入すると発表。

1993年11月18日 米の緊急輸入 第一弾

タイ産加工用米7,000トンを積んだ、タイ王国の

「タンジュン・ピナン号」 ( 7,700トン ) が横浜港に到着。

1993年12月 日本銀行 マネタリーベースの増額開始

2006年1月まで増額

1993年12月15日 General Agreement on Tariffs and Trade ( 略称: GATT )

ウルグアイ・ラウンド 終結

米の輸入を部分開放を決定。

1994年01月 相続税 減税

定額控除: 4,800万円 → 5,000万円

法定相続人数比例控除:950万円 × 人数 → 1,000万円 × 人数

1994年02月04日 改正「公職選挙法」 公布

小選挙区・比例代表並立制の導入。

1994年04月 「大規模小売店舗法」の運用緩和通達

店舗面積1,000㎡の出店を原則自由化。

1994年11月 税制改革関連法 公布 ( 1997年4月施行 )

消費税引き上げ 税率5%

1994年11月15日

The U.S.-Japan Regulatory Reform and Competition Policy Initiative

( 年次改革要望書 )

米国から、最初の年次改革要望書が送付された。

以降、年次改革要望書は2008年まで毎年送付された。

1994年11月25日 改正「公職選挙法」 公布

小選挙区の区割画定。

1994年12月14日 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 ( 食糧法 ) 公布

農家が自由に米などの農産物を販売できるようになった。

1994年12月 女性の自殺者数: 6,865人 ( 底を打った )

1998年12月まで上昇傾向

1995年01月 World Trade Organization ( 略称: WTO ) 設立

WTO協定 発効

ミニマム・アクセス米の輸入を開始。

1995年01月17日 阪神大震災

1995年03月20日 地下鉄サリン事件

1995年04月14日 日本銀行 公定歩合を0.75下げ、1.00

1995年06月 住専問題

1995年09月08日 日本銀行 公定歩合を0.50下げ、0.50

1995年11月01日 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 ( 食糧法 ) 施行

食糧管理法 廃止

1996年10月20日 第41回 衆議院議員総選挙

小選挙区・比例代表並立制の導入後、最初の選挙。

1996年11月 金融制度改革 ( 通称: 日本版金融ビッグバン ) 開始 ( 2001年まで )

1997年02月 マネーストック前年比の上昇が頭を打った

2006年8月まで下落傾向

1997年04月 消費税引き上げ 税率5%

特別減税廃止

1997年05月 朝銀大阪信用組合 破綻

---------------------------------------------------------------------------

▼【 朝銀破綻の歴史 開始 】

1997年11月 朝銀大阪を近畿地区5朝銀 (滋賀、奈良、和歌山、兵庫、京都) と統合、

朝銀近畿発足。

1998年05月 朝銀大阪の受け皿となった朝銀近畿に贈与2,626億円、

不良債権買取476億円、 計3,102億円の公的資金投入。

1999年05月 東京、千葉、長野、新潟、青森、宮城、愛知、福井、島根、広島、山口、

福岡、長崎の13朝銀が破綻。

2000年12月 朝銀近畿、公的資金3,102億円投入にも関わらず、2年8カ月で二次破綻。

2001年08月 東京、千葉、長野、新潟の4朝銀の受け皿となるはずだった朝銀関東が破綻。

2001年09月 破綻した9信組 (青森・宮城、愛知・福井、島根・広島・山口・福岡・長崎)

を統合。

朝銀北東 (札幌市) 、朝銀中部 (岐阜市) 、朝銀西 (岡山市) の3信用組合

として再起させることを決定。

2001年11月 朝銀北東、朝銀中部、朝銀西に贈与2,660億円、買取469億円、 計3,129億円の

公的資金導入を決定。

2002年03月 関東地区5朝銀 (東京、千葉、長野、新潟、関東) の受け皿として、

「ハナ信用組合」を開業。

朝銀近畿は3分割され、各々「京滋信用組合」 (京都・滋賀)、

「ミレ信用組合」 (大阪・奈良・和歌山)、 「兵庫ひまわり信用組合」 (兵庫)

と商号を替えて営業を再開。

2002年07月 「ハナ信用組合」に対し贈与3,700億円、買取600億円、計4,300億円、

近畿の三信組に対し贈与2,700億円、買取800億円、計3,500億円の

資金投入検討報道。

19日、日本人を理事長に昇格させた「京滋信用組合」、「ミレ信用組合」、

「兵庫ひまわり信用組合」への3,500億円の公的資金投入の手続き開始を発表。

「ハナ信組」は日本人理事長就任拒否の姿勢。

2002年08月 預金保険機構が「京滋信用組合」、「ミレ信用組合」、「兵庫ひまわり信用組合」

への約3,256億円の公的資金投入を正式決定。

2002年12月 「ハナ信組」、理事長含む3人の日本人役員受け入れ決定。

預金保険機構が「ハナ信組」への4,107億円の公的資金投入を正式決定。

2004年02月 朝銀北東が「ウリ信用組合」へ名称変更 (9日)

朝銀中部が「イオ信用組合」へ名称変更 (23日)

橋本内閣による、朝銀への公的資金投入総額: 約3,102億円

小渕内閣による、朝銀への公的資金投入総額: 0円

森内閣による、朝銀への公的資金投入総額: 0円

小泉内閣による、朝銀への公的資金投入総額: 約1兆492億円

※ 朝銀とは、在日朝鮮人のための信用組合である。

▲【 朝銀破綻の歴史 終了 】

---------------------------------------------------------------------------

1997年06月 改正「日本銀行法」 公布

改正「健康保険法」 公布 ( 1997年9月施行 )

健康保険の自己負担率を2割に引き上げる法律。

1997年07月 アジア通貨危機

1997年09月 改正「健康保険法」 施行

健康保険の自己負担率を2割に引き上げ。

1997年11月03日 三洋證券 破綻

1997年11月24日 山一證券 破綻

---------------------------------------------------------------------------

▼【 大蔵省接待汚職事件(通称: ノーパンしゃぶしゃぶ事件)の歴史 開始 】

1998年01月18日 東京地検特捜部が、公団経理担当理事(大蔵省OB)と、野村證券の元副社長らを

贈収賄罪の容疑で逮捕。

1998年01月26日 東京地検特捜部が、大蔵省検査官2名を逮捕。

1998年03月05日 東京地検特捜部は、大蔵官僚2名を逮捕。

1998年03月11日 東京地検特捜部が、日本銀行証券課長を逮捕。

1998年04月27日 大蔵省が関係者を処分。

▲【 大蔵省接待汚職事件(通称: ノーパンしゃぶしゃぶ事件)の歴史 終了 】

---------------------------------------------------------------------------

1998年02月07日 長野五輪 開幕

1998年02月22日 長野五輪 閉幕

1998年04月 改正「日本銀行法」 施行

法人税 減税

法人: 37.5% → 34.5% ( 3.0% 減税 )

中小法人特例: 28.0% → 25.0% ( 3.0% 減税 )

1998年05月 大店立地法 公布 ( 2000年6月施行 )

店舗面積1,000㎡以上の出店に際して、

店舗周辺の生活環境から評価し、調整を行う。

中心市街地活性化法 公布 ( 1998年7月施行 )

中心市街地空洞化への対策。

都市計画法 改正 ( 1998年11月施行 )

都市計画の視点から大型店の出店規制を図る。

1998年07月 中心市街地活性化法 施行

1998年10月23日 日本長期信用銀行 破綻、一時国有化

---------------------------------------------------------------------------

▼【 日本長期信用銀行破綻の歴史 開始 】

2000年03月 リップルウッドや外国銀行らから成る投資組合

「New LTCB Partners CV」に10億円で売却。

2000年06月05日 新生銀行に改称

新生銀行は、旧長銀と取引のあった企業を破綻に追い込み、

瑕疵担保条項を活用して利益を確保する手法を用いた。

その結果、ライフ、そごう、第一ホテル等が破綻した。

2004年02月19日 再上場

2004年04月01日 普通銀行に転換

▲【 日本長期信用銀行破綻の歴史 終了 】

---------------------------------------------------------------------------

1998年11月 改正「都市計画法」 施行

1998年11月17日 北海道拓殖銀行 破綻

1998年12月 日本債券信用銀行 破綻、一時国有化

---------------------------------------------------------------------------

▼【 日本債券信用銀行破綻の歴史 開始 】

1999年07月23日 東京地検特捜部、警視庁が窪田弘元会長、東郷重興元頭取、岩城忠男元副頭取を

証券取引法違反の容疑で逮捕。

2000年09月01日 ソフトバンク、オリックス、東京海上火災保険を中心とした投資グループに

10億円で売却。

2000年09月04日 本間忠世 頭取に就任

2000年09月20日 本間忠世頭取 自殺

2001年01月04日 あおぞら銀行に改称

2006年04月01日 普通銀行に転換

2006年11月14日 再上場

2011年08月30日 東京高等裁判所が窪田弘元会長、東郷重興

元頭取、岩城忠男元副頭取に対し無罪判決。

※ 日本債券信用銀行の前身は、朝鮮銀行 ( 朝鮮半島の中央銀行 ) である。

▲【 日本債券信用銀行破綻の歴史 終了 】

---------------------------------------------------------------------------

1998年12月 自殺者総数: 31,755人 ( 頭を打った )

男性の自殺者数: 22,349人 ( 頭を打った )

2001年12月まで下落傾向

女性の自殺者数: 9,406人 ( 頭を打った )

2002年12月まで下落傾向

1998年の自殺者総数の増加数は8261人、増加率は35.16%であり、

増加数、増加率共に、1947年以降の最大値を記録した。

1999年01月01日 欧州連合 ユーロ導入 ( 決済用仮想通貨として )

1999年04月01日 米の輸入関税化 開始

1999年04月01日 所得税 最高税率 減税 50.0% → 37.0% ( 13.0% 減税 )

住民税 最高税率 減税 15.0% → 13.0% ( 2.0% 減税 )

法人税 減税

法人: 34.5% → 30.0% ( 4.5% 減税 )

中小法人特例: 25.0% → 22.0% ( 3.0% 減税 )

1999年07月16日 食料・農業・農村基本法 公布・施行

農業基本法 ( 通称: 農業界の憲法 ) 廃止

1999年09月30日 東海村JCO臨界事故

住友金属鉱山の子会社であるJCOの核燃料加工施設で発生した。

原子力事故(臨界事故)。死者2名、重症者1名、被爆者667名。

2000年05月 介護保険料 導入開始

2000年06月 大店立地法 施行

大規模小売店舗法 廃止

2001年01月06日 中央省庁再編

2001年02月13日 日本銀行 公定歩合を0.15下げ、0.35

2001年03月01日 日本銀行 公定歩合を0.10下げ、0.25

2001年09月11日 米国 同時多発テロ事件

2001年09月19日 日本銀行 公定歩合を0.15下げ、0.10

2001年10月07日 アフガニスタン戦争 開始

2001年12月11日 中華人民共和国 WTO加入資格 発効

2001年12月 自殺者総数: 29,375人 ( 底を打った )

男性の自殺者数: 21,085人 ( 底を打った )

2003年12月まで上昇傾向

2002年01月01日 欧州連合 ユーロ導入 ( 現金通貨として )

2002年01月01日 台湾 WTO加入資格 発効

2002年07月 改正「健康保険法」 公布 ( 2004年4月施行 )

健康保険の自己負担率を3割に引き上げる法律。

2002年05月31日 FIFAワールドカップ ( 開催国: 日本、韓国 ) 開幕

2002年06月30日 FIFAワールドカップ ( 開催国: 日本、韓国 ) 閉幕

2002年09月17日 日朝平壌宣言

2002年10月15日 朝鮮民主主義人民共和国による拉致被害者5人が日本国へ帰国

2002年10月25日 石井紘基衆議院議員 暗殺事件

2002年10月30日 金融再生プログラム

竹中平蔵金融担当大臣による不良債権処理推進。

2002年12月 女性の自殺者数: 8,272人 ( 底を打った )

2003年12月まで上昇傾向

2003年01月 改正証券税制 施行

株式配当税: 35.0% → 10.0% ( 25.0% 減税 )

株式譲渡益税: 26.0% → 10.0% ( 16.0% 減税 )

相続税 減税

最高税率: 70.0% → 50.0% ( 20.0% 減税 )

2003年03月20日 イラク戦争 開始

2003年12月 自殺者総数: 32,109人 ( 頭を打った )

男性の自殺者数: 23,396人 ( 頭を打った )

女性の自殺者数: 8,713人 ( 頭を打った )

2003年04月 改正「健康保険法」 施行

健康保険の自己負担率を3割に引き上げ。

2003年06月 改正「労働者派遣法」 公布 ( 2004年4月施行 )

2004年02月 西武鉄道 (株) 総会屋利益供与事件

2004年04月 改正「労働者派遣法」 施行

製造業への人材派遣解禁

国立大学が国立大学法人に移行

2004年10月13日 堤義明 (株) コクド会長が、有価証券報告書虚偽記載を公表。

---------------------------------------------------------------------------

▼【 西武鉄道証券取引法違反事件の歴史 開始 】

2004年12月17日 西武鉄道 (株) 上場廃止

2005年03月03日 東京地検特捜部が、堤義明前会長を証券取引法違反の容疑で逮捕。

2005年10月27日 東京地裁が、堤義明前会長に対し有罪判決。

▲【 西武鉄道証券取引法違反事件の歴史 終了 】

---------------------------------------------------------------------------

2004年10月23日 新潟県中越地震

2005年02月08日 (株) ライブドアが (株) ニッポン放送の敵対的買収を開始。

2005年04月18日 (株) ライブドアが (株) ニッポン放送の敵対的買収を終了。

(株) ライブドアと (株) フジテレビジョンが業務提携し、

ライブドアグループが所有するニッポン放送株全てをフジテレビジョンに

譲渡し、フジテレビジョンがライブドアに出資すると発表。

2005年04月25日 JR福知山線 ( 宝塚線 ) 脱線事故

2005年09月11日 第44回衆議院議員総選挙 ( 郵政選挙 )

2005年10月01日 道路公団民営化 実施

2005年10月 郵政民営化法 公布 ( 2006年4月施行 )

2006年01月16日 JASDAQ指数 最高値

高値: 142.87 終値: 142.81

東京地検特捜部が証券取引法違反の容疑で (株) ライブドアを強制捜査。

2006年01月17日 ライブドア・ショック ( 別名: マネックス・ショック )

後場、マネックス証券 (株) がライブドア株およびその関連会社株の

担保能力を予告なく「掛け目ゼロ」にしたことを発端に起こった。

新興株式市場バブル崩壊の始まり、2009年3月12日まで下落。

2009年3月12日のJASDAQ指数

安値: 37.59 終値: 37.66

2006年02月 日本銀行 マネタリーベースの減額開始

2006年11月まで減額

2006年06月05日 東京地検特捜部が、村上世彰を証券取引法違反の容疑で逮捕。

2006年07月14日 日本銀行 公定歩合を0.30上げ、0.40

2006年08月 マネーストック前年比の下落が底を打った

2013年11月まで上昇傾向

2006年12月 日本銀行 マネタリーベースの減額停止

2008年11月までほぼ横ばい

2006年02月21日 日本銀行 公定歩合を0.35上げ、0.75

2007年02月27日 TOPIX 高値

高値: 1,823.89 終値: 1,811.33

TOPIX 崩壊の始まり、2009年3月12日まで下落。

2009年3月12日のTOPIX

安値: 698.46 終値: 700.93

2007年05月24日 東証REIT指数 高値

高値: 2,636.23 終値: 2,605.98

東証REIT指数崩壊の始まり、2008年11月20日まで下落。

2008年11月20日の東証REIT指数

安値: 683.38 終値: 726.97

2007年06月20日 日経平均株価 高値

高値: 18,297.00 終値: 18,211.68

日経平均株価崩壊の始まり、2008年10月28日まで下落。

2008年10月28日の日経平均株価

安値: 6,994.90 終値: 7,621.92

2007年07月16日 新潟県中越沖地震

東京電力の柏崎刈羽原子力発電所で変圧器から火災が発生。

少量の放射性物質汚染が起こった。

2007年10月 郵政民営化 実施

日本郵政株式会社 ( 持株会社 ) 、

郵便事業株式会社、郵便局株式会社、

株式会社ゆうちょ銀行、株式会社かんぽ生命保険

2007年11月27日 山田洋行事件

東京地検特捜部が、守屋武昌 ( 元防衛省事務次官 ) とその妻を

収賄の疑いで逮捕。

※ 東京地検特捜部の前身は、連合国軍による占領下で、旧日本軍が貯蔵していた隠退蔵物資を摘発して

GHQの管理下に置くことを目的に設置された「隠匿退蔵物資事件捜査部」である。■ プラザ合意(1985年)からBIS規制 本格適用(1992年)までの金融史

1985年09月22日 プラザ合意

ドル高是正のための合意

1986年01月30日 日本銀行 公定歩合を0.50下げ、4.50

1986年03月10日 日本銀行 公定歩合を0.50下げ、4.00

1986年04月21日 日本銀行 公定歩合を0.50下げ、3.50

1986年11月01日 日本銀行 公定歩合を0.50下げ、3.00

1987年01月 日本銀行 マネタリーベースの増額開始

1990年12月まで増額

1987年02月23日 日本銀行 公定歩合を0.50下げ、2.50

1989年05月31日 日本銀行 公定歩合を0.75上げ、3.25

1989年10月11日 日本銀行 公定歩合を0.50上げ、3.75

1989年12月25日 日本銀行 公定歩合を0.50上げ、4.25

1989年12月26日 大蔵省証券局

「証券会社の営業姿勢の適正化及び証券事故の未然防止について」

という通達を証券会社に出し、証券会社が損失補償していた財テク

の営業を自粛するよう通達し、事実上禁止した。

1989年12月29日 日経平均株価 最高値

高値: 38,957.44 円 終値: 38,915.87 円

1990年03月20日 日本銀行 公定歩合を1.00上げ、5.25

1990年03月27日 大蔵省銀行局長 土田正顕

「土地関連融資の抑制について」という不動産融資総量規制を通達。

不動産向け融資の伸び率を総貸出の伸び率以下に抑える措置。

1990年04月 マネーストック前年比の上昇が頭を打った

1992年11月まで下落傾向

1990年08月30日 日本銀行 公定歩合を0.75上げ、6.00

1990年09月 基準地標準価格 最高値

基準地標準価格平均: 50万1,033円/㎡

坪単価平均: 165万6,307円/坪

1991年01月 日本銀行 マネタリーベースの増額停止

1993年11月までほぼ横ばい

1991年03月 公示地価 最高値

公示地価平均: 73万0,035円/㎡

坪単価平均: 241万3,340円/坪

1991年05月 地価税法 公布 ( 1992年1月施行 )

1991年07月01日 日本銀行 公定歩合を0.50下げ、5.50

1991年11月14日 日本銀行 公定歩合を0.50下げ、5.00

1991年12月30日 日本銀行 公定歩合を0.50下げ、4.50

1992年01月 地価税法 施行

1992年04月01日 日本銀行 公定歩合を0.75下げ、3.75

1992年07月27日 日本銀行 公定歩合を0.50下げ、3.25

1992年11月 マネーストック前年比の下落が底を打った

1997年2月まで上昇傾向

1992年12月末 BIS規制 本格適用開始

国際的業務を行う銀行に対し、信用リスクを加味して算出された

総リスク資産 ( いわゆるリスク・アセット総額 ) に占める

8%の自己資本の保有を求めた。

▲ 公定歩合 ( 青 : 基準割引率および基準貸付利率 (%) 赤 : 無担保レート・O/N月平均 (%) )

▲ マネタリーベース ( 単位 : 億円 )

▲ マネーストック前年比 ( 単位 : % 赤 : M2平均残高前年比 青 : M3平均残高前年比 )

【 マネタリーベース 】

マネタリーベース = 日本銀行券発行高 + 貨幣流通高 + 日銀当座預金

【 マネーストック 】

マネーストックとは, 「金融部門から経済全体に供給されている通貨の総量」のこと.

(すなわち, マネーストックとは, 銀行の貸出によって作られたカネの量のことである.)

具体的には, 一般法人, 個人, 地方公共団体などの通貨保有主体 (金融機関・中央政府を除いた経済主体) が保有する通貨 (現金通貨や預金通貨など) の残高を集計している.

【 法定準備率 】

1986年7月1日~1991年10月15日:0.125~2.5%

1991年10月16日以降:0.05~1.3%

民間銀行は、理論上、預金全額を日銀当座預金に預けた場合、1986年7月1日~1991年10月15日ならば預金の40~800倍まで、1991年10月16日以降ならば預金の約76.92~2千倍までの貸出が可能だった。

【 BIS規制 】

1992年12月末 BIS規制 本格適用開始

国際的業務を行う銀行に対し、信用リスクを加味して算出された総リスク資産(いわゆるリスク・アセット総額)に占める8%の自己資本の保有を求めた。

貸出の理論上の限界値が約76.92~2千倍から12.5倍に急落することの影響により、1990年4月~1992年11月の間、急激に信用収縮し、マネーストック前年比も急落した。

1985年9月22日、先進5か国蔵相・中央銀行総裁会議により発表された「プラザ合意」により、各国が協調的なドル安路線をとることになり、為替相場は、円高・ドル安の傾向が続くことになりました。

日本銀行は、急激な円高・ドル安の傾向に対応するため、1986年1月30日から1987年2月23日の間に、公定歩合を5.0%から2.5%まで引き下げました(また、1987年1月から1990年12月まで、マネタリーベースを増額しました)。

円高・ドル安の傾向が続く中、金融緩和が実行されたため、現在のアベノミクスとは違って、通貨の購買力が落ちることなく、「とにかく、誰でも、早くお金を借りて投資した者勝ち」の世の中となり、国内ではバブル景気、国外でも日本の都市銀行や不動産会社が大活躍しました。

その後、日本銀行は、1989年5月31日から1990年8月30日の間に、公定歩合を2.5%から6.0%まで引き上げました。

日本銀行は、公定歩合を僅か1年1ヶ月で2.5%引き下げ、その後、僅か1年3ヶ月で3.5%引き上げるという、ジェットコースターのような金融政策を実行したのです。

特に、1989年12月に日本銀行 総裁に就任した、三重野 康 氏は、公定歩合を1990年3月20日に1.0%引き上げ、1990年8月30日に0.75%引き上げ、1991年1月にマネタリーベースを増額停止するなど、強力な金融引締め政策を行い、なぜか「平成の鬼平」と持て囃されました。

大蔵省は、1989年12月26日、証券局から「証券会社の営業姿勢の適正化及び証券事故の未然防止について」を通達し、199年03月27日、土田正顕 銀行局長が「土地関連融資の抑制について」という不動産融資総量規制を通達しました。

さらに、1992年1月施行の地価税法も、地価の下落圧力になりました。

すなわち、日本銀行も、大蔵省も、バブルを潰す方向で政策を実行したのです。

その結果、株式バブルが崩壊し、不動産バブルも崩壊し、急激なマネーストック前年比の減少(信用収縮の連鎖)が1992年11月まで続きました。

【 BIS規制 「信用リスク」と「リスク・ウェイト」 】

銀行の自己資本比率の計算式には「信用リスク」という変数があり、信用リスクを計算するための変数として「リスク・ウェイト」がある。

国、自治体、銀行、証券会社、大企業等の強者に貸し出されやすく、中小企業、個人等の弱者に貸し出され難い原因がここにある。

そして、1992年12月、BIS規制が本格適用開始となり、銀行は以前のようにリスクを取ってお金を貸し出すことができなくなったのです。

BIS規制の影響で、海外で大活躍していた都市銀行も、海外事業を縮小せざるを得なくなりました。

その後の日本国の経済は、保守本流勢力は萎縮し、革新勢力も弱り、経済成長もできず、分配もできず、有効な抵抗運動もできず、対米従属の新自由主義的勢力にやられたい放題のサンドバッグ状態となりました。

上記の年表から読み取れることは、下記の点が経済を破壊し、失われた30年以上を作ったということです。

■ 金融政策・財政政策の失敗

■ BIS規制の導入

■ 日本銀行法 改正により、政府の通貨発行権が、ほぼ無くなった。

■ 構造改革・民営化・規制緩和・自由貿易という名の資本家への利益誘導

■ 「不良債権処理」という名の優良企業潰し

■ 庶民増税・富裕層減税

■ 社会保険料の高騰

■ 学費の高騰

■ 労働分配率の低下

■ 政府の所得再分配の機能不全

■ 米国政府の要求を拒否できない日本国政府

■ 日本国民にとって利益となる政治家の謎の死、謎の失脚。

■ 東京地検特捜部による、日本国民にとって利益となる政治家、官僚、財界人の逮捕。

また、上記の年表には書かれていませんが、下記の点も、日本経済から体力を奪っています。

■ 特別会計の肥大化

■ 天下り団体(外郭団体、特殊法人等)への資金流出

■ 官民格差

■ 社会保障世代間格差

■ ODA、国際機関への拠出

■ 在日米軍への支出

■ 政府の米国債購入

■ タックスヘイブン(租税回避地)への資金流出

歴史から学び、日本国民が豊かに、幸せに、安心して暮らしていけるような政策を提案し、政府に実行させるべく、不断の努力で運動を続けていくことが、現在の日本国民にとって必要なことです。

共に学び、共に議論し、共に運動し、良い社会を作っていきましょう。

■ マネタリーベース(日本銀行)

■ マネーストック(日本銀行)

■ 時系列統計データ 検索サイト(日本銀行)

■ 「バーゼル2(自己資本比率規制)について(pdf)」(金融庁)

■ 「バーゼル3(国際合意)の概要(pdf)」(金融庁)

■ 「国際金融規制(バーゼル規制)(pdf)」(財務省 / 2014年10月15日)

■ 「所得税の税率の推移(イメージ図)」(財務省)

■ 「法人税率の推移」(財務省)

■ 「利子・配当・株式譲渡益課税の沿革」(財務省)

■ 「相続税の主な改正の内容」(財務省)

■ 「国民年金保険料の変遷」(日本年金機構)

■ 「保険料率の変遷」(全国健康保険協会)

■ 「国立大学と私立大学の授業料等の推移」(文部科学省)

■ 「国公私立大学の授業料等の推移(pdf)」 ( 文部科学省 / 2015年12月25日 )

■ 「完全監視社会【タイムリミットは2020】官僚(公務員)全体主義国家【新型ファシズムがやってくる】」(乱濫嵐_ran @ranranran_ran)

■ 1985年8月12日 NHK テレビ ニュース (日本航空123便 墜落)

https://twitter.com/Kanekichi0806/status/1822775595610378551

■ 「【衝撃】日航機123便墜落の真実 なぜ日本は未だに対米従属のままなのか?」(森永卓郎 / 2024年3月25日)

https://www.youtube.com/watch?v=hQXxXNYFBr8

いいなと思ったら応援しよう!