卒業論文全文『食の植民地化』

今回は私が作成した卒業論文の全文を載せます!タイトルは『食の植民地化〜日本をもっと愛そうぜ』です。

未熟な学士論文ですが、ちょっとでもコメントくださると嬉しいです。作成にあたり、一応教授からテーマが与えられており、テーマは「ソーシャルデザインの提案をし、社会に新たな価値創造を達成するための仕組み考えろ」でした。このテーマにそって論じています。2024年1月7提出

概要:味噌を切り口に日本人の食の変容を社会経済の動向に注目しながら紐解き、縮小の一途を辿る日本における地域特産品のあり方、そして食文継承の課題と展望を考察しました。

『食の植民地化』

〜日本をもっと愛そうぜ〜

はじめに

日本ほど伝統的な食生活が変化、または衰退した国は珍しい。少なくとも戦前までは、欧米の食文化が導入されて一部の富裕層に定着するか、従来の食文化に接合される形で日本風にアレンジされたものが多かった。第二次大戦後、学校給食がパンを主食に使用したこと、また社会全体が欧米の食生活スタイルを積極的に取り入れたことよって、朝食にパンを食べる習慣が少しずつ定着していった。こうした食生活の変化は、当然味噌や米の消費量にも反映されていく。また自家製味噌と共に、貯蔵容器として伝統的に使用されてきた味噌桶の使用も減少した。本稿は、味噌を切り口に日本人の食の変容を社会経済の動向に注目しながら紐解き、地域特産品を社会的共通資本として再吟味する。また、人口減少と政治的要因からなるフードサプライチェーンの脆弱化を食い止め、強固な食料安全保障を実現するためのソーシャルデザインを提案していく。

1. 研究背景と目的

本稿を書くきっかけとなる問題が地元で起きた。国の地理的表示(GI)保護制度[1]において、「700年続く八丁味噌の伝統製法を守り、製造を続けてきた愛知県岡崎市の老舗2社が認定外となった騒動」が起きたことである。八丁味噌とは本来、人の手を加えず、塩、大豆、水のみを使用し、岡崎の気候風土の元、2年以上木桶の中で天然醸造させた豆味噌のことを言う。しかしながら、正式にGI登録されたものは加熱処理、熟成期間3ヶ月、大量生産可能でステンレス桶の使用を認める愛知県味噌溜醤油工業協同組合43社による八丁味噌であった[2]。

本来守られるはずの伝統特産品が、国際競争力や輸出量向上を目指す国の利害と一致しなかったがために、GI登録が認められなかったとも考えられる。日本の食の工業化、簡便化は戦後の食料難を機に著しく進み、農産物の本物らしさよりも経済合理性を優先する消費者を多く生み出した。伝統的な食生活の変化と衰退の背景には、政治的問題が絡んでいる。だが、本論では、政治家も一購入者と捉え、購入する側の意識成熟の必要性を強く訴えかけている。気候風土やその土地に生息する微生物の働きを生かした伝統発酵食品は味噌だけではなく、日本酒、焼酎、醤油など数多く存在するため、八丁味噌のような問題は今後も起きかねない。また昨今では、「日本の伝統的な酒作り」がユネスコ無形文化遺産に正式認定され、日本の醸造産業への注目度は益々高まることだろう。

果たして今回の問題は、ただの地域特産品をめぐるブランド商標問題であったのだろうか。この問題は伝統食品の保護と、食品の地域性に関する法的な枠組みを再検討する契機となっただけではなく、グローバル化、工業化の著しい資本主義経済を生きる人々に食に関する認識のあり方を考えさせる機会にもなったのではないか。

2. 味噌がたどった歴史

2-1. 味噌の起源

「店で味噌を買うという行為」は、贅沢で古くは貴族階層の嗜好品であった。そのため元来庶民は麹座で麹[3]を買い、各家庭で味噌を手作りするというのが主流であった。そもそも味噌とは中国の「醤[4]」が起源とされており醤油も同じである。中国の場合、最も古く醤が記されたのは周王朝時代の『周礼』である。今からおよそ3千年前の話だが、醤自体は文字ができるよりも遥か昔から作られていたと考えられる。そして、この醤が六世紀末頃、日本では飛鳥時代に高麗人の手によって伝えられたという説がある。この時、高麗人は大豆だけを使う醤の製法を伝え、当時の日本人はその豆味噌によく似た醤のことを「ひしお」あるいは味噌と呼んでいた。

一方、日本での文献上での醤という言葉の初出は701年(大宝元年)の大宝律令である。ここまでだと醤をルーツとする醤油・味噌は中国から伝来されたものと考えられそうだが、そういうわけでもない。その頃すでに日本ではその醤とよく似た“ひしお”というものが作られていたのだ。ただし、古代日本の「醤」が全て穀物を原料とした穀醤[5]であることに注目してほしい。中国を中心とするアジア諸国では醤には魚醤[6]、肉醤など様々な種類があり、特に醤は簡単に美味しく作れるため広く発達を遂げた。しかしながら日本では文献に載っている中央(当時の奈良もしくは京都)では穀醤しか使われていない。その背景には日本古来の思想である神道による肉食を禁忌とする発想、そして僧侶たちは魚の代わりになるタンパク源として大豆を用いた醤を造った。現在の醤油、味噌は日本の僧侶たちから大衆に広がっていったのだ。

そして当初は「醤油」「味噌」の区別はなく、大豆を発酵させた保存食「醤」という一つの認識であったのだ。しかし、当時日本の中央の文化は遠隔地にまでは及んでおらず、気候的にも穀醤の原料になる穀物が育ちにくい地域もあったことが考えられる。そのため、東北や北陸地方などでは、穀物の代わりに魚を原料とした魚醤が造られ、その伝統が現在にまで伝わっている。それがすなわち秋田県の「しょっつる[7]」や石川県の「いしる[8]」、香川県の「玉筋魚醤油[9]」などである。味噌は「醤」から独立していき、現在の味噌に近づいていった。そこで一番初めに普及したのが現在でも和歌山県、千葉県、静岡県でも慣れ親しまれている金山寺味噌とも言われており、金山寺味噌が現在の醤油のルーツとも言われている。味噌を作る過程で自然にできる液体が「溜醤油[10]」でありこれが現在我が国の代表的な醤油である濃口醤油へと進化した。このように味噌は醤油よりも歴史が古く、元来醤油とは味噌を作る過程にできた液体のことであったのだ。

2-2. 現在の味噌・味噌汁の確立

味噌は禅侶や寺院内の人々に食べられ、やがて室町時代の武士階級へと広がり、江戸時代にかけて一般市民にも慣れ親しまれていった。室町武士たちは味噌をインスタント食品のように扱い、戦中でも保存のきく万能栄養食として常時持ち歩いていた。江戸時代に入っても味噌の食べ方は変わらなかった。大半が味噌に葱と出汁を入れ練り込んだものを一食分ずつボール状にして保存し、食べる時にお湯を注ぐ、というインスタントスタイルの味噌汁であった。出汁を取って味噌を溶く、というような現在の味噌汁の方法は、明治時代に主に関西地域から広がっていったとされる。

すでに述べたように、味噌も醤油も「醤」をルーツとするものであり、醤は発酵してドロドロしているが、発酵の途中で大豆の粒が残っている穀醤が味噌であり、その味噌を作る過程で搾った汁が醤油であった。醤油の製造では最後に「絞る」という工程があり、これは絞り機がないと人力だけではとてもできない仕事であった。そのため、味噌は全国各地の家庭で造られるようになり、醤油の製造は専門の業者が主流を占めるようになった。

2-3. 味噌の地域性

味噌は自分で作るのが当たり前だったことを端的に表すものに「味噌買う家に蔵は建たぬ」という諺がある。味噌をわざわざ買ってくるのは極端な贅沢であり、そんな家には金持ちの象徴である蔵など建つはずがない、と言われたのだ。味噌は自家製で作るのが当たり前だったことから、味噌にまつわる諺や言葉は多い。自分で自分のことを褒めることを「手前味噌」というが、自家製の味噌を自慢することから生まれた。また、地域で取れる産物によって味噌の材料は変わってくるため、生活に密着していた味噌は必然とその地域に密着することにもなる。

米を材料にした米味噌は癖がないため広い地域に普及しているが、それ以外に麦を材料にした麦味噌は九州で、豆を材料にした豆味噌は愛知、岐阜、三重などで好まれている。

こうして味噌は広がり、各家庭で地域の素材を生かして造られた。そして、言うまでもなく、この時代にプラスチック容器などは存在していないため、生活のあらゆる場面で「木桶」が使われていた。もちろん各家庭で造られた味噌も木桶仕込みである。

3. 日本の工業化と食

3-1. 流通革命

徳川家康が江戸幕府を開いた後、江戸の街は急速に人口が増え、必然的に調味料の消費量も飛躍的に増加した。そして水運で大消費地の江戸に運送が始まったのもこの頃である。全国の味噌が市場に並ぶようにもなっていった。1674年にオランダの東インド会社により長崎の出島からアジア各地に醤油が輸出されるようになり、そこから本国オランダ、のちに欧州各地へと広まっていった。大型船舶による輸出入は欧州を筆頭に世界中に広がり、日本でも1865年佐賀県の三重津製造所で初めての大型蒸気船が竣工された。

3-2. 食料難とキッコーマンの大発明

時代は昭和、第二次世界大戦下に飛ぶ。戦時中、日本国内は食料難に陥り、長期熟成を要する伝統発酵調味料にも変化が訪れた。味噌と製造過程がほぼ同じ、醤油の例を取り上げる。戦時中、食料難を乗り切るために脱脂大豆を塩酸で分解し、これに甘味料やカラメル色素を加えて「アミノ酸醤油」が出回った。また南の国から入ってくるココヤシのカスで麹を作り、これと醤油の搾りカスを使って醤油を作る「新式醤油」が登場する。いよいよ食料がなくなってくると、塩水に醤油の搾りかすで色をつけた「代用醤油」も出回った。その時に、キッコーマンの研究員が醤油のもろみ[11]にアミノ酸液を加えて一緒に発酵させる新式二号[12]と言う製法を発明した。この醸造方法は日本の醤油醸造業を救ったと言われている。アミノ酸を加えて速醸すると50日間で醤油が完成する。このキッコーマン職員が生み出した速醸の技術は、現在多くの加工食品や大量に工場で生産される味噌の製造にも使われている。

出典:農林水産省、平成21年、「作物統計」

3-3. 大豆生産と輸入量

大豆の本格輸入が始まったのは日露戦争以後とされ、その頃は満州から大量に輸入をしていた。大豆が輸入されるようになり、大豆を原料とする味噌、醤油、豆油などを従来よりも安価でかつ大量に消費できるようになった(渡辺、2007)。

そして第二次世界大戦敗戦国日本は、戦後も食料難が続き、同盟国アメリカから大量に大豆を輸入するようになった。小麦の消費量もアメリカからの食料支援を機に急激に増加した。現在の日本国内での大豆年間需要量は約340万トンで、その9割が輸入、さらに輸入大豆のうち、7割をアメリカから輸入している。

次に多く輸入している国はブラジル、カナダで、国産大豆のシェアは全体需要の僅か6-7%で推移している。世界最大の大豆生産国はブラジル、2位がアメリカであり、最大サプライヤーの2カ国は食用として自国で加工し消費をするのではなく、海外輸出と大豆油生産に注力している(USSEC,2023)。

4. 木桶仕込み

4-1. 木桶の衰退

木桶が徐々に使われなくなっていくのも、戦争を経てのことである。木桶は醸造産業だけではなく、木の国日本では生活の必需品であった。たらい、洗面桶、おひつ、手おけ、寿司桶、産湯桶、棺桶など、日常のあらゆるところで木桶が使われ、明治時代の記録では全戸数の100軒に1軒が桶屋だったことが分かっている。醸造産業では木桶の使い回しもされていた。酒蔵が使わなくなった桶を醤油屋が引き取り、最後は味噌屋が使うというリサイクルの流れがあったのだ。木桶が身近に手に入る時代であっても、木桶は高価なものであったことが想像つく。

しかしながら、現在は全国でも片手で数えられるほどまでに桶屋は減った。また、国内で生産されている味噌、醤油のうち、木桶で造られているものの割合はたったの1%である。99%の味噌、醤油はステンレス製、あるいはFRP[13]やコンクリート、ホーローなどのタンクで作られているのだ。

4-2. なぜ木桶か

日本酒や醤油、味噌の天然醸造において木桶を使用していた理由は、ただ単に木桶が手に入りやすかっただけでない。杉で造られた木桶の板は多孔質[14]で、目に見えない穴がたくさんあいている。その小さな穴に「蔵付き[15]」と言われる、蔵独自の微生物[16]がたくさん住み着いている。その土地の気候風土とその蔵にしかいない微生物の働きによって、味噌醤油の風味や味、そして地域性は生み出されているのだ。さらに木桶仕込みの味噌は天然醸造、つまり添加物や人の手を加えず微生物の働きだけによって、自然な形で発酵分解[17]が進んでいる。

4-3. 絶滅の危機を迎える木桶

第二次世界大戦中そして戦後、酒蔵が厳しい状況に置かれていたことをきっかけに新桶の発注が急激に減った。その結果、醤油蔵と味噌蔵の木桶リサイクルの循環も狂い始めた。食べるものが無く、多くの人が飢え死にした時代、米を発酵させてアルコールにするお酒が超贅沢品だったことは言うまでもなく、作る量を極端に制限する必要があった。酒蔵を絶やさないために、数軒の酒蔵が合併して細々と製造を続けたところも多くあった。

戦争が終わりGHQの統治が始まり、アメリカから見ると日本の醸造発酵の世界は理解不能な産物であった。原料を仕込んでから1年以上経たなければ商品ができないという効率の悪さ、そして彼らは木桶を「不潔」であると見做し、極力使わないよう保健所が指導して回ったのだ。

また、「桶が酒を飲む」と言われるくらい木桶は木の肌で酒を吸う。木桶は樽とも違い密閉されていないため、蒸発して減ってしまう分も加わり、ホーロー[18]やタンクと比べて欠減が大きくなる。つまり木桶で作ると酒蔵が損をすることにもなるのだ。不潔だから使用を控えろと言われた挙句、損をするなら割りに合わないと、酒蔵が一斉に木桶からホーロータンクに切り替えていった。この酒蔵による桶からホーロータンクへの一大転換が多くの醸造産業の木桶使用率を減少させ、木桶及び木桶職人絶滅の危機を招いた。

5. 八丁味噌とGI(地理的表示)

5-1. 八丁味噌とは

これまでの章では、味噌がどのように発展し、それに付随する社会背景を見てきた。第5章ではこれまでの話を踏まえ、なぜ八丁味噌のブランド訴訟問題は起きてしまったのか深ぼる。

八丁味噌とは、原材料を大豆、塩、水のみで作る豆味噌のことで江戸時代初期より、旧東海道を挟んで向かい合った愛知県岡崎市の老舗2軒が変わらぬ伝統製法で造り続けている。両家は「カクキュー」、「まるや」の屋号で現在も八丁味噌の製造を続けており、八帖村 (現八帖町)に立地したことから、「八丁味噌」という名がついたと言われている。また八丁味噌は岡崎の蔵の中で、6尺の杉桶を使った木桶仕込み、3トンもの重石を職人たちの手で円錐状に積み上げる伝統技により造られ、人の手、添加物を入れず二夏二冬かけて長期熟成させる天然醸造味噌のことを元来指している。

特に株式会社まるや八丁味噌は、延元2年(1337年)に創業され、2024年現在で約687年の歴史を持っている。今回のGI問題に対しても、「まるや八丁味噌」社長が中心となり計7年間、国を相手に係争を続けた。

5-2. 地理的表示(GI)保護制度とは

農林水産省によって制定された「地理的表示(GI)」は、その土地ならではの自然的、人文的、社会的要因の中で生まれてきた品質、社会的評価等の特性を有する産品の名称を、“地域の知的財産”として保護する制度として国際的に認知されている。WTO(世界貿易機関)の「TRIPS協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)」においても、知的財産の1つとして位置付けられている。日本では2015年6月から開始され、夕張メロン、九条ネギ、神戸ビーフ、有明のりなど、その地域を代表するような農産物がすでに148産品登録されている(農林水産省、令和6年8月27日現在)。なお、登録には特性を維持した状態で概ね25年の生産実績があるなどの様々な条件を満たす必要がある。

「地理的表示(GI)保護制度」が制定された背景には、「生産者の利益の保護」、そして「需要者の利益の保護」という2つの目的がある。生産者が多くの時間と労力をかけて高品質な産品を生産したとしても、それが市場においてきちんと評価され、その価値が認められなければ適切な利益を得ることができない。また、そのような地域ブランドの名称について他人の模倣を許してしまうと、それまで費やしてきたコストだけでなく、本来生産者が得られるはずであった利益も横取り(フリーライド)されてしまう可能性がある。このような事態を防ぐため、一定の要件を満たした地域ブランド産品を国が適正に評価するとともに、仮に他人が模倣した場合には国が取り締まる制度の構築を実現させた。また、このような制度の存在は、生産者だけでなく、需要者の保護にもつながる。

5-3. 八丁味噌GI問題の概要

事件のきっかけは2017年、700年以上続く八丁味噌製造業者である「まるや八丁味噌」が、自身と「カクキュー」を含む2社で作った八丁味噌協同組合[19]により、地理的表示法に基づき、生産地を「愛知県岡崎市八帖町」とする豆味噌について、名称を「八丁味噌」とする登録の申請をした。しかしその後、農林水産省から生産地を岡崎市外に広げ、愛知県全域に広げるよう要請され、これに従えないことを理由に同申請を取り下げた。

その取り下げ後になされた、八丁味噌協同組合を含まない市外業社43社から構成される愛知県味噌溜醤油工業協同組合(以下、県組合という)による「八丁味噌」に対する地理的表示保護の申請が登録され(以後本件処分という)、 平成30年3月14日に、八丁味噌協同組合が同登録に対して地理的表示法13条1項4号イに該当する登録拒否事由を看過した違法があるなどとして審査請求をした(以下、本件審査請求という)。令和3年3月19日に、農林水産大臣が本件審査請求を棄却する裁決(以下、本件裁決という)をしたため、株式会社まるや八丁味噌が、令和3年9月17日に本件処分の取消しを求める本件訴えを提起した。

本件判決は、令和3年9月17日になされた本件原告による本件訴えの提起が、本件処分を本件原告が知った平成29年12月16日から6か月を経過してなされたものであるため、行政訴訟法14条1項本文の出訴期間を経過しており、同項ただし書にいう「正当な理由」もないとして、訴えを却下した(大友、2022)。

以上を簡潔にまとめると、原告側の出訴期間が経過していた事実はあるが、農林水産省が700年近く続く元祖八丁味噌事業者を地理的表示保護から排除し、後発の事業者43社からなる愛知県味噌溜醤油工業協同組合を「八丁味噌」の地理的表示(GI)の登録主体として正式に認めたのだ。

5-4. 岡崎の老舗2社と県組合の八丁味噌の違い

なぜ今回の事件は、老舗2社をはじめ多くの人々を釈然とさせたのか。そしてそもそもなぜ岡崎の老舗2社は、県組合の八丁味噌と差別化を図るためにGI登録を願ったのか。それは表1からもわかるように、岡崎の老舗2社と県組合による八丁味噌の製造方法に明らかな違いがあるからだ。

第1章でも紹介した「蔵付き」と言われる、その土地、蔵内、木桶に住み着いた微生物の働きによって分解発酵される岡崎の八丁味噌は、700年近く変わらぬ伝統製法で製造を行なっている。一方、愛知県組合の八丁味噌の場合、熟成期間は3ヶ月ほどで、ステンレス製タンク内で速醸[20]が行われているものも含まれている。今回の農林水産省が下した判決では、両者の八丁味噌の製造方法については完全に無視されており、これは本来のGI制度の目的とも矛盾している。本来守られるはずの伝統特産品が国際競争力や輸出量向上を目論む政府の利害と一致しなかったがために、GI登録されなかったとも考えられる。

今回の事件に関して、当然八丁味噌と名乗れる事業者が増えれば多くの人が利益を得ることができ、国としても輸出量増加に繋がり好都合だろう。しかし、目先の経済合理性を優先するがあまり、伝統製法で製造を続ける老舗の労力や付加価値が適正に評価されない。挙げ句の果てに自社ブランド商品を多くの他社に譲り渡さなければならない状況を国が作ったとは、適切であるとは言えない。そして忘れてならないのは、本事件は老舗2社と県組合の争いではない。ある程度市場の棲み分けがなされていた同事業所間に行政機関が混乱を招いたことが問題なのである。

まるや八丁味噌社長は「以前までは八丁味噌は『まるや』と『カクキュー』のもの、岡崎の老舗八丁味噌2社と2社以外のブランド名が混同することはなかった」と述べていた。しかし、時が流れ社長後継者も変わっていくと認識の違いが生まれてくる。そして現在は多くの製造者がどのような製造方法であれ八丁味噌と名乗るようになってしまったのだ。

出典:平成30年11月,「地理的表示保護制度により登録された『八丁味噌』に関する消費者庁への請願書について」, 八丁味噌協同組合作成

出典:筆者撮影

5-5. 事件の考察とまとめ

この八丁味噌に関するトラブルは国が判決を下したため、国民消費者は関与していない事件であるとも考えられる。しかし、これは悲劇の一例であると考える。グローバリゼーションと食の“工業化”が、長い年月をかけて、食べ物を購入する側の意識を効率至上主義に変化させ、700年も続く伝統や地域の特産品がいとも簡単に淘汰されてしまうのだ。政治家も一購入者であり、重要な消費者であるため、彼らの食に関する意識の低下と購入する際の意思決定の貧困化は、日本国民全体の意識の低下に直結する。その結果、日本国民全体の意識の貧困化が伝統産業や地域の多様性を消滅させているとも考えられるだろう。

6. 味噌の消費量と日本人の食生活の変化

6-1. 日本人の食生活の変容

はじめにでも述べたように、日本ほど伝統的な食生活が変化、または衰退した国は珍しい。また健康志向は高まっている一方で食の簡便化志向が進んでいることが消費者行動の統計から分かっている。

戦後の混乱が終わり、食料不足が落ち着くのは1950年になってからのことである。そのような戦後の食料事情で特徴的なのが、支援物資によるアメリカ化である。米国からの食料援助は1951年まで続くが、これは日本のパン食普及を大きく進めた。学校給食への援助もパンと牛乳(脱脂粉乳)を中心としたものが定着していき、その名残は今も残っている。高度経済成長機を迎え、スーパーマーケットが多くできはじめ、冷蔵庫も普及し、輸送技術も発達したことで、新鮮な野菜や魚、肉がいつでも手に入るようになった。食材だけではなく、炊飯器やガスの普及によって、料理方法も大きく変化する。これまで和食の主流だった煮物、和物が減り、代わりに焼き物、揚げ物、炒め物が多くなる。これは自然と、肉食を中心とした西洋風、中華風への変化を促すこととなった。

この風潮が続くことによって、1986年にはついに米の年間消費量は戦前の半分以下に落ち込む。そして米離れは自然と味噌の消費量の変化にも比例している。

第3章で大豆の国内生産量の推移は紹介しているのでここでは詳しい情報は省くが、1952年の収穫量52.2万トンが戦後における大豆生産の最高を記録して以降は若干の伸びや回復を見せる年もある。しかしながら、2024年度現在も減少の一途を辿っている。

図3は日本人一人当たりの味噌と米類の一人当たりの年間消費量の推移である。味噌生産のオートメーション化、プラスチック容器の普及、さらには即席味噌汁(出汁入り)の開発が進んだことにより、従来よりも簡単に味噌を保存、調理できるようになった。製造のオートメーション化は、高度経済成長を遂げた日本社会の動向とともに実現している。近代になると、核家族化の進展に伴い、消費者の食の簡便化思考と食の外部化が深まった。この頃日本社会は成長とともに多忙を極め、生産者もその社会ニーズに応えるようなインスタント食品の製造にも注力していくようになった。この社会動向がその家族固有の味や調理方法の継承を困難に陥らせ、自家製味噌の慣習や木桶仕込みの衰退にも直結していったのだ。このように戦後のパン食の普及、食の欧米化、そして食品産業の大規模工業化が進み、米離れを引き金に、日本人の食事の変容は急速に進んでいった。

出典:2002年, 「味噌製造業の構造変化とその要因」, 大矢裕治

6-2. エコロジカルな面から日本食離れが進むことで起きる弊害

先ほど提示したように、日本人はかつてと比べて米を食べなくなってきている。また、米の生産調整(減反政策[21])は現在も事実上存続しており、政府は財政負担をしてまで、米の生産量を抑え込んでいる。

図3からも見て取れるように、米の消費量の低下と味噌の消費量は平行するように減少している。日本人の主食である米を食べる消費者が減り、生産者の高齢化が進めば、耕作放棄地[22]は益々増えていくだろう。水田が減少すれば、窒素過剰率が現状の1.9倍から2.7倍へと大幅に増加し国民の健康リスクも増大する(鈴木宣弘、木下順子、2021)。日本の水田工作は、メタン発生を最小限に止め、地球温暖化という観念からも、優れた効果を持っているため、生態系や食物連鎖の均衡にも異常を来すだろう。最後に、日本は先進国の中で最も唯一ガン患者が増え続けている国である。その大きな原因の一つが、食生活の変容、肉食増加と食の欧米化と言われている。

6-3. 食の安全保障と地消地産

これまでの章から、資本主義的“食の工業化”とグローバリズムの横行、さらに自由貿易による食の植民地化が世界中に波及した流れを明らかにしてきた。

自由貿易により、国産農産物が安い外国産に価格競争で負け、国内農家の存続を脅かしている。あらゆるモノの流入と輸入規制の緩さが日本食離れを加速させた。さらに今回取り上げた八丁味噌GI問題のような失政が、地域衰退に加担をしてしまうのは最悪のケースである。自国の食べ物と食文化に触れることで国産消費と食料自給率の向上につながり、そうした国民の消費行動が食の植民地化から自国を守っていくのだ。自国の食料安全保障は国民一人一人が加担し、作り上げていけるものなのである。

7. ソーシャルデザインの提案

7-1. ナショナルメーカーとローカルメーカーの棲み分け

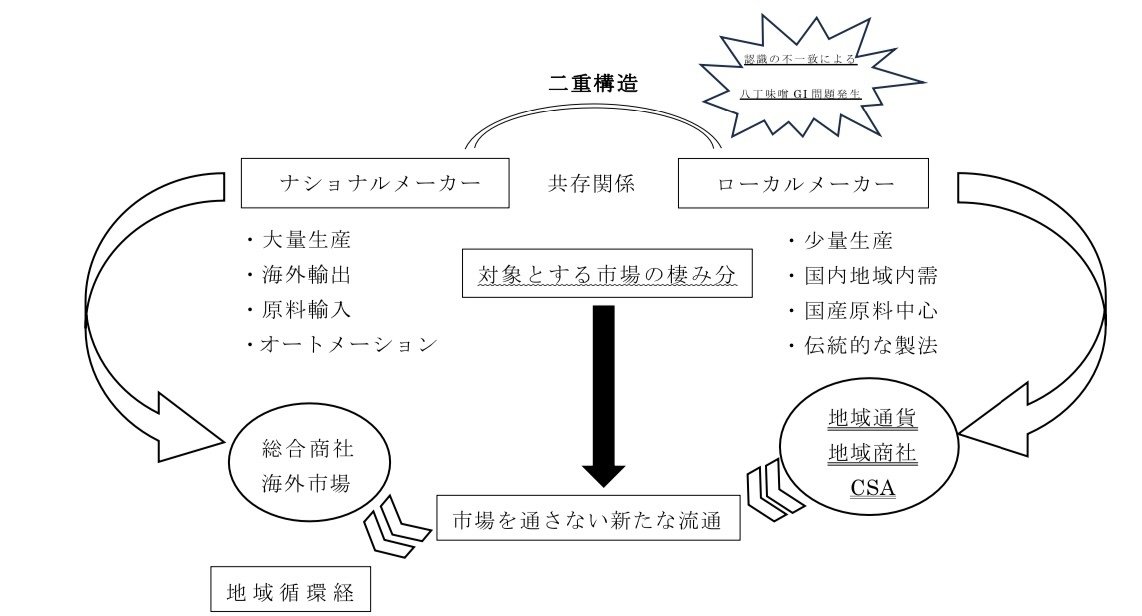

日本の企業数における中小企業の割合は実に99.7%であり、地域というものは各地の中小事業が支えているのだ。日本には大量生産した商品を全国に流通させるナショナルメーカーと、一定量の商品を限られた地方、地域に流通させるローカルメーカーが存在する二重構造を持っている。今回の老舗八丁味噌のように、地域に固有の食品を生み出すことによる地域経済の活性化を目指し、あえて少量生産を営む事業者も数多く存在している。また、日本の自動車産業に見るように、大手メーカーの下請けを子会社が担うといった、支配関係が存在している業界もある。このような支配関係は、狂い始めた資本主義の時代において、脆弱さを強調し、食品業界においても食の安全保障を脅かしている。ローカルメーカーとナショナルメーカーの市場の棲み分け、そして自由競争による産業の淘汰からはローカルメーカーを切り離していくシステムが今後鍵となる。

出典:筆者作成

図4 地域循環経済スキーム

出典:筆者作成

強い地域経済を作るのに欠かせないのが、その地域内のお金を外に溢さないシステムの確立である。外国から原材料を移入しているもの、地域外から移入しているものを特定し、『なに』に対して地域外にお金が流れているかを明らかにする。企業や家計の消費及び投資の「域内」「域外」の割合を意識し、「域内調達」、「域内所得」と「域内消費」そして「域内投資」の割合を増やす取り組みを重視する。安い原料を海外から買うよりも、国内、域内で調達する方が長期的な利益につながるということ意識していくことが重要である。そして今回ソーシャルデザインの提案として活用するのが、CSA(Community Supported Agriculture)地域支援型農業と地域通貨である。

7-2. CSA「地域支援型農業」とは

CSA[23]自体は1986年にアメリカで誕生したものといわれているが、その考えの基となったのは、1970年代からドイツやスイスで始まっていた「EVG(産消協同組合)」[24]にあると考えられている。現在はアメリカ、カナダ、フランス、イタリアなど30カ国以上でCSAと同じような理念をもった活動が行われている。これは、生産者と消費者が連携し、流通事業などを介さずに直接契約で野菜を定期購入する仕組みのことである。基本的には、半年や1年などの単位で契約して消費者に代金を前払いしてもらうことで、生産者は種苗や資材などの購入費に当てるなどして持続的な農業経営を行える仕組みになっている。売れ残りの発生を防ぐための事前契約と異なる点が1つだけある。それは買主が消費者であり、天候不順などによる不作のリスクを消費者と共有して営農を支えていくという点だ。

多くのCSA運営団体は、地域の会員との農業体験、マルシェやイベントの開催など、受け取り以外での場で消費者との交流を生み出している。このようにCSAは単純に消費者が金銭面で農家を支える仕組みなのではなく、消費者が農業生産活動の輪に入り、責任を持って地域の食を支えていくこの関係性にこそ、CSAの存在意義がある。食卓と食料生産のフィールドが離れた現代において、農家やCSA運営業社が地域交流のハブ的役割を担うことで、地域内での関係人口が増え、やがてその地域に地産地消の仕組みが定着していくだろう。

7-3. CSAや地域通貨を通じた社会的共通資本としての味噌

7-3-1. 地域通貨とは

CSAと地域通貨の融合は更なる可能性を生むと考えた。

地域通貨とは、地域外へのお金の流出を避けるために、地域特有の通貨が発行され、その地域内で利用されることで循環させる仕組みのことである。法定通貨(円)との違いは、国で定められた中央銀行等で発行・管理するお金が「円」で、「地域通貨」は地域の企業や団体、行政などが発行する地域独自のお金のことを言う。中でもデジタル地域通貨はコストがかかりにくく、日本で最も成功している地域通貨として、岐阜県高山市、飛騨市、白川村で流通している「さるぼぼコイン[25]」が有名である。

さるぼぼコインが特異な点は、さるぼぼコインでしか購入することができない商品や体験、また市県民税、国民保険料、水道料金、固定資産税、軽自動車税などをさるぼぼコイン上で支払うことができる。さらには防災・災害情報や通行止めなどの交通情報、クマの出没情報まで通知する、デジタル回覧板のような機能もアプリに搭載している。市場に出回らないフードサプライチェーンを実現しているのみならず、アプリを通して生産者と消費者をかき混ぜ、地域に新たな交流を生み出している。

7-3-2. CSAと地域通貨の融合

消費者一人一人の地産地消の概念を超え、地域内の食品製造業社(食品の製造、加工、卸売り、小売等)の地産地消を、地域を掲げて支援する仕組みが地域通貨とCSAの融合で実現が可能だと考える。

出典:筆者作成

このCSAの仕組みを国産味噌で考えてみる。大豆の国産シェアは煮豆、惣菜で68%、納豆で32%、味噌で11%と低い(横山、2021)。また、農地と食卓の距離が離れた現代では、大豆農家と消費者との直接的な関係性はあまり生まれないのが事実としてある。そこで地域の大豆農家が卸している大豆加工食品製造業社をこのCSAの中に組み込み、返礼品として地域特産の味噌・醤油などの大豆加工食品が消費者に届くような仕組みを作る。家庭に欠かせない基礎調味料を、地場産のもので揃えられるだけではなく、CSAや地域通貨を通じて、消費者自らも生産過程の一サプライヤーとして貢献することができるのだ。

大豆の加工業社は国産大豆が不作の場合、外国産を安価に仕入れることは簡単であるが、その手法では食料安全と地域コミュニティの存続は脆弱になっていく一方だ。CSAを通じて、地域のバケツの穴を地域住人の消費行動を通じて塞ぎ、農家を地域共同体の中心に置くことで、フードシステムの地域循環が実現するのではないか。

近年では同業者農家と出荷組合を作り、連携を取りながらチームでシェアを取りに行くような事業形態も現れ始めている。「葱出荷組合zero[26]」は農協や卸売市場などの市場を通さず、グループで独自の販売ルートの確立に成功している。最終的には輸入に頼らず、質の良い国産農産物の安定供給を目指している。このような国内生産者同士の連携は、人口減少、農業従事者の高齢化が深刻な我が国の食料安全保障と自給率の促進には欠かせない。

8. おわりに

おわりに、米と味噌を社会的共通資本[27]として考えてみる。日本人は古くから、米と味噌で苦境をしのぎ、国の発展を遂げてきた。米や味噌を中心とした農産物が市場を介さないCSAや地域通貨の仕組みを通じて流通することで、地域経済、そして国家の食料安全保障は強固になっていくのではないのか。また味噌は栄養価が高く保存が効くため、災害時の非常食としても絶大な役割を果たす。米と味噌の自給及び確保をしていくことは、地域の資本として国民一人一人の命を守るためにできる第一歩になると考える。また、地場のものを食べるという発想、自国の食文化に触れるということは心身の健康増進、さらには国の食料安全を守る行動にも繋がっていくのだ。自由競争による産業の淘汰から、ローカルメーカーを切り離し、社会的インフラの1つとして味噌はこれまで以上に周知され、地位をあげるべく存在なのである。そして原料の地産地消、食料、資源、キャッシュの地域内好循環を目指していくことで、経済がまた地域に戻っていくのではないのか。

(17773文字)

謝辞

本論文の執筆にあたり多くの方々にご協力いただきました。指導教員である景井教授の丁寧かつ奇想天外な助言のおかげで、無事納得のいく卒業論文を完成させることができました。また、今回卒業論文を書くきっかけとなったのは、まるや八丁味噌浅井社長との出会いです。先代から受け継がれた伝統を守るべく、国を相手に戦い続けた社長の熱い思いに胸打たれ、呼び起こされた市民や世界中の八丁味噌ファンは数えきれない程です。グローバリゼーションと食の工業化が波及した現代において、今回の問題は多くの人々に対し、伝統や地域特産品について考えるきっかけを与えました。そして、味噌をはじめ、日本の伝統発酵調味料には欠かせない「麹」のいろはを快く教えて下さった「菱六もやし」の助野社長には感謝の気持ちで溢れています。貴重な麹体験会での学び、さらには参加者15名の方々との出会いは今後の人生の財産ともなりました。加えて、地理的表示(GI)保護制度に関して日本、世界をフィールドに研究されている京都大学ハート・ナダヴ・フォイヤー准教授には、先行研究や貴重な意見共有など、お力添えをいただきました。今回自身が抱いた思いや訴えをこの卒業論文で完結させるのではなく、今後の人生をかけて取り組んでいきたいと思っております。協力してくださった全ての皆さん、今後とも末長くお付き合いお願いいたします。本当にありがとうございました。

注

[1]地理的表示保護制度は、生産地と結び付いた特性を有する農林水産物等の名称を産品の生産方法等の基準とともに登録し、地域の共有財産として保護する制度として欧州から始まった。類似の制度として地域団体商標制度がある。これは地域ブランドの名称を商標権(出所表示)として登録し、その名称を“独占的”に使用することができる制度なので会ある。

[2]八丁味噌協同組合による一連の訴訟が終わったのち、八丁味噌組合の味噌も登録の変更申請の公示(生産者団体の追加)という形で令和6年10月15日に登録された。

[3]蒸した米や麦、大豆などの穀物に麹菌(醸造食品の製造用に培養されたカビの一種)を繁殖させて作る食品のこと。麹菌が分泌する酵素によって、うまみや甘み、発酵食品の貯蔵性、熟成の進行など、さまざまな効果をもたらす。この麹菌を培養、販売している会社は全国に数件にまで減った。今回の研究にあたり、京都東山の老舗種麹屋『菱六』にて、麹作りの体験会にも参加し、参与観察とアンケート調査を行った。

[4]醤(ひしお)は、古代中国の「醤(しょう)」が起源とされており、醤油のルーツとも言われている。中国の周の時代には皇帝の膳に百二十種のひしおが用意されていたという記録があり、日本には飛鳥時代(7世紀頃)に伝わったとされる。

[5]穀醤は大豆や小麦などの穀類を原料として発酵させた調味料で、醤油や味噌のルーツと言われている。

[6]魚醤は魚介類を原料に造った醤油状の調味料で、タイのナンプラー、ベトナムのニョクマムが代表的な魚醤である。日本における魚醤の歴史は古く、弥生時代から古墳時代には塩漬け発酵食品が作られており、これが魚醤の原型といわれている。

[7]しょっつるは秋田県で古くから作られている魚醤油で、日本三大魚醤のひとつに数えられています。ハタハタなどの魚介類を塩漬けにして熟成させたものを指す。

[8]石川県能登地方に伝わる魚介類を塩漬けして発酵させた調味料で、魚醤油の一種で、スルメイカの内臓、マイワシ、ウルメイワシ、サバ、アジなどが原料となっている。

[9]イカナゴを塩漬けにしてその汁をこした香川県の特産品で、つけ醤油や煮物の味付けなどに使用される。

[10]たまり醤油とは、原料の大豆を蒸して麹を加え、できた味噌玉を1年間以上発酵させて作られる醤油のこと。江戸時代のころまでは醤油といえばたまり醤油のことと言われるほど、メジャーな調味料であった。現在では三重、愛知、岐阜の東海地方3県や九州地方でおもに生産されている。

[11]日本酒や醤油、味噌などを作る工程において、原料が発酵している状態を指す。 例えば日本酒の場合だと、原料である酒母、米麹、蒸米、水が発酵し、どろどろに白濁したものがもろみと呼ばれる。

[12]新式2号醤油製造法 1948年(昭和23年)は、キッコーマンの研究員である舘野正淳、梅田勇雄らによって発明された醤油の製造方法。 たんぱく原料(脱脂加工大豆など)を希塩酸で分解中和したものに、小麦などからつくった麹を加えて50日前後発酵熟成を行う。

[13]Fiber Reinforced Plasticsの略で、繊維強化プラスチックや強化プラスチックとも呼ばれる複合材料のこと。

[14] 多孔質とは、表面に小さい穴がたくさんあいている性質。

[15]日本の醸造製法のひとつで、大豆などの穀物を味噌蔵の中に置いておくと自然に付着する天然の麹菌のこと。

[16]醸造の世界における微生物とは、主に麹菌、酵母、乳酸菌、 酢酸菌のことを指すし、微生物が発酵(分解)を行うことによって、味噌や醤油などは製造されるのだ。

[17]味噌に含まれるオリゴ糖や食物繊維、発酵過程で生まれる善玉菌が生きたまま腸内に届くことで、腸内環境を整える効果がある。

[18]金属の表面にガラス質の釉薬を高温で焼き付けて、金属とガラスが結合した複合材料のことで、鍋やケトルなどの調理器具、流し台、浴室製品、洗面化粧台、建材、看板など、日常生活や産業のさまざまな分野で使用されている。

[19]「カクキュー」(合資会社八丁味噌)と「まるや八丁味噌」は旧街道を挟み隣り合って営業を続けており、2005年に老舗2社が立ち上げた組合のこと。

[20]愛知県味噌溜醤油工業協同組合の一部企業では、木桶を使い無添加で製法を行なっている事業所もあるが多くの事業所はタンクで速醸を行なっている。

[21]米の生産量を調整して米価を安定させるために実施された農業政策。1960年代半ばにコメが余り始めたことを受けて1971年に本格的に導入され、2018年に廃止されたと名目上は言われているが、現代も米生産量の調整は続いている。

[22]日本全国の耕地面積(田畑計)は432万5000haの54.4%は水田とされている。その水田の管理者がいなくなれば、手付かずの田畑は増え、改良不可の土壌が各地に出現してしまう(農林水産省、2023)。

[23]消費者自身が田植えや収穫、パッケージングの手伝いをし、その返礼として農産物を渡すといった体験型CSAも事例もある。

[24]ドイツは地方分権国家であるため、そもそも生活自体が地域に密着している。

[25]さるぼぼコインをローンチした飛騨中央信用組合は、大手のキャッシュレスツールが競合相手になることを想定し、すみ分けをするために“コンセプトの差別化”を立ち上げ当初から意識していた。

[26]葱出荷組合zeroは、世界をマーケットとして戦うために生まれた若手農家集団で、年間を通して安定的に質の良い長ネギの出荷ができるように、研究と全国の農家と連携事業を行なっている。また、世界の厳しい安全基準を突破するための有機肥料(有機JAS認定肥料)を本格採用している。ねぎ生産及び販売、ねぎ苗・たまねぎ苗の生産・販売、加工品販売、農業資材販売、仕入販売事業、肥料等の原料販売、農業機械開発・販売、農業機械のリース業、電気通信に関する市場調査、機器の研究、開発、製造、運用、保守、販売及び賃貸を行なっている。

[27]経済学者である宇沢弘文氏(1928-2014年)が提唱した概念で、すべての人々がゆたかな経済生活を営み、優れた文化を展開し、人間的に魅力ある社会を維持するために必要な社会的装置や自然環境を指す。社会的共通資本には、大気、海洋、森林、河川、水、土壌、道路、交通機関、上下水道、電力・ガス、教育、医療、司法、金融、文化のようなものがある。

文献

石村眞一,2009,『自家製味噌および味噌桶の使用率低下と復活の可能性:福島でのアンケート調査を通して,』,九州大学学術リポジトリ.

ヴァンダナ・シヴァ, 2000,『食糧テロリズム』,明石書籍.

エリザベス・ヘンダーソン, ロビン・ヴァン・エン,2008,『CSA 地域支援型農業の可能性 アメリカ版地産地消の成果』, 社団法人 家の光協会.

枝廣淳子,2018,『地元経済を創り治す』,岩波新書.

枝廣淳子,2020,『好循環のまちづくり』,岩波新書.

大友信秀,2022,『制度趣旨を無視し、事業者の利益を害するという過ちがまたしても生じた事例 -農水省が700年近く続く八丁味噌事業者を地理的表示保護から排除した事件-』,WLJ判例コラム第272号.

荻昌朗,1978,『若者とみそ・しょう油』,特集・若者と醸造飲食品 第73巻 第7号.

小泉武夫,2010,『食の墜落と日本人』, 東洋経済新聞社.

生活総研,2024,『若者30年変化』,(最終閲覧日2024年12月9日)

全国味噌好評共同組合連合,2023,『みそ業界の現状について』.

田中菜摘兒, 2021,『地理的表示(GI)をめぐる動向と課題』, 国立国会図書館 調査及び立法考査局.

つじのか国際商標事務所,2022,『地理的表示(GI)と地域団体商標、どちら を選択すべき?』,つじのか国際商標事務所.

都築猶哉,2023,『味噌をひとねる』,file:///Users/shiganonoka/Downloads/K- 09030%20(3).pdf,(最終閲覧日2024年12月9日)鳥居邦夫,味の素株式会社中央研究所,基盤研究所,2000,『味覚と嗜好性』.栄養学雑誌Vol. 58 No.2 49〜58(2000)

YUIME JAPAN編集部, 仲野真人, 松田恭子, 2021年, 『地理的表示保護制度(GI)のメリット、デメリットを教えてください』, YUIME Japan,https://yuime.jp/post/crops-branding-unauthorized-use-cope,(最終閲覧日2024年12月9日)

西澤隆,桑原真樹,野村證券金融経済研究所,2009,『日本経済 地方からの再 生』,東洋経済新聞社.

西部忠,2021,『脱国家通貨の時代』,秀和システム.

日本政策金融金庫,2024,『食に関する志向 「健康志向」と「簡便化志向」が上昇 ~「経済性志向」も2半期連続40%超えの高水準を維持~ <消費者動向調査(令和6年1月調査>』,株式会社政策金融金庫.

農林水産省, 2024,https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/,(最終閲覧日2024 年12月9日)

早川久右衛門,浅井信太郎, 2024,『八丁味噌に関するGI法に基づく 登録の取り消し訴訟後の対応について 冠省』, 八丁味噌組合.

劉坤,盛田清秀,2008,『日本における大豆の生産の現状と動向』,食品経済研究2008年3月.

渡辺実,2007,『日本食世界史』,吉川弘文館.

渡辺敦光,1999,『味噌や日本茶による癌の予防』,筑農博物館44号.file:///Users/shiganonoka/Downloads/chikuho-hakubutsu_44_2-8_1999.pdf

商標_最新情報,2021,『商標登録insideNews: 八丁味噌のGI登録問題の異常さ 地元で名前が取り沙汰されている自民党有力政治家A|日刊ゲンダイDIGITAL』, https://www.tm106.jp/?p=31767,(最終閲覧日2024年12月9日)

暉峻淑子, 2003,『豊かさの条件』,岩波新書. USSEC,2023,https://ussoybean.jp/soy-power/foods,最終閲覧日2024年12月9日)

岡崎市ホームページ,『2-5.郷土食の八丁味噌造りにみる歴史的風致』,webhp.city.okazaki.lg.jp,(最終閲覧日2024年12月9日)