【日露関係史6】日露皇室外交

こんにちは、ニコライです。今回は【日露関係史】第6回目です。

前回の記事はこちらから!

ロシアといえば、一昔前は社会主義陣営の盟主、そして近年はプーチン大統領をトップとする強権的な独裁国家というイメージが強く、日本とは異質な存在に感じられるかもしれません。しかし、19世紀においては、両国はともに「皇帝」が治める君主国であり、日露双方が皇室を通じて積極的な交流をしていました。今回は明治期における日本とロシアの皇室外交について見ていきたいと思います。

1.最初のロシア皇族の来日

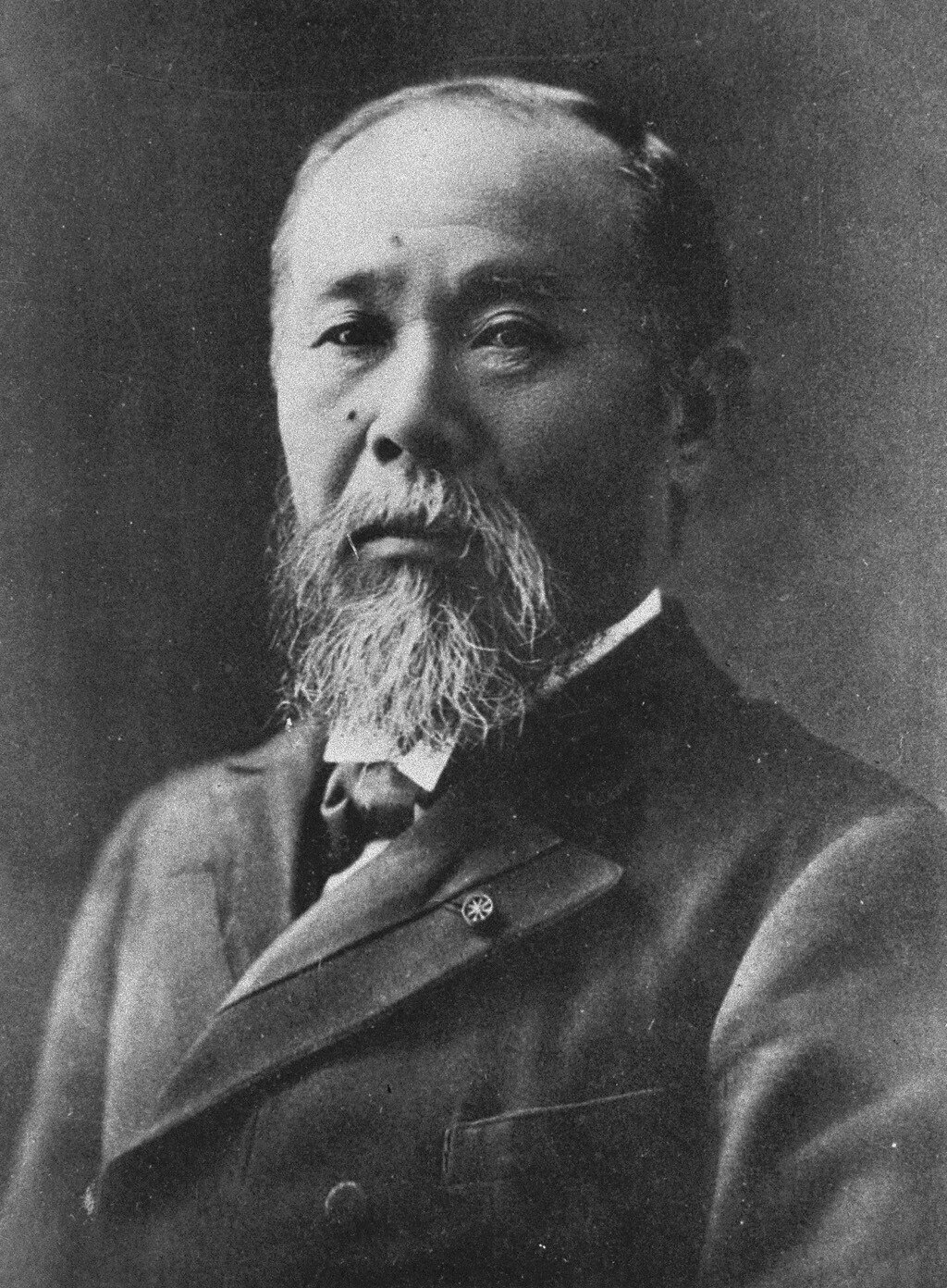

ロシアの皇族が初めて日本を訪れたのは、明治維新から間もない1872年10月末のことでした。このとき来日したのは、ロシア皇帝アレクサンドル2世の第四皇子アレクセイ・アレクサンドロヴィチ大公です。横浜に入港したアレクセイ大公は国賓として迎えられ、11月17日に参内し、明治天皇と会見しました。

後にロシア海軍総裁となるが、日本海海戦での敗北の責任をとって辞任する。

Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66953214

翌18日、天皇は答礼として大公が宿泊していた延遼館を訪れ、食事を共にし、さらに贈物として自身と美子皇后の肖像写真を送っています。11月21日、アレクセイ大公は再び参内し、天皇と大公は同じ馬車で日比谷陸軍操練所へ向かい、馬車から閲兵しました。そして、11月25日には天皇は横浜へ行幸し、横浜沖に停泊中のスヴェトラーナ号を訪問し、そこで大公とともに昼食をとり、日本艦隊の操練を見学しました。

当時のヨーロッパの宮廷では、写真の交換がしばしば行われていた。

さらっとまとめましたが、実はこれらのアレクセイ大公の歓待は、当時としては破格の厚遇でした。というのも、当時はまだ天皇を外国人と会わせることに抵抗が大きい時代であり、外国の王族と天皇を同列に扱うことは帝位を低めるものとさえ考えられていたからです。肖像写真の贈与、同じ馬車への乗車、外国船の訪問は、全てこのとき初めて行われたことであり、「驚くべき進歩」であると諸外国でニュースになりました。アレクセイ大公の来日は、日本の皇室外交の画期だったといえます。

1869年に来日したアルフレッドが天皇と会見する際、日本側が「清めの儀式」が行ったことが「エディンバラ公の清め」と揶揄され、諸外国から批判を受けた。

Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89096177

2.日本皇族のロシア訪問

これに対し、日本皇族として初めてロシアを訪問したのは、明治天皇の叔父である有栖川宮熾仁親王です。1882年、新皇帝アレクサンドル3世の即位式が催されることになると、日本からは明治天皇の名代として熾仁親王が派遣されました。パリに滞在中、即位式は急きょ延期されることになったという連絡を受けますが、親王は引き返すわけにも、待つわけにもいかなかったため、予定通りロシアへと向かい、ペテルブルクにてアレクサンドル3世と対面します。

熾仁親王は、帰国後に自身の蔵書数百巻をペテルブルク大学東洋学部へ寄贈し、同大学名誉員に選出されている。

Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=137693501

ちなみに、翌83年に延期となった即位式には、熾仁親王の代わりに伊藤博文が出席することになりました。当時伊藤は憲法調査のためヨーロッパへ留学中でしたが、明治政府の重鎮であることから特命全権大使に任命されることになります。1883年4月、伊藤は帰国の寄り道としてモスクワを訪れ、戴冠式に列席します。ロシア側も伊藤の参列を歓迎し、アレクサンドル3世より明治天皇へ謝意を示す手紙が送られました。

伊藤は1883年の戴冠式出席以降、何かとロシアとの縁があり、明治政府随一の知露派となっていく。

Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33542868

熾仁親王の次いで、1887年には欧米を巡遊していた小松宮彰仁親王が、妻の頼子を伴ってロシアを訪れています。1889年には有栖川宮威仁親王・1894年には小松宮依仁親王が、軍事施設視察のため、それぞれ訪露しました。1896年には、伏見宮貞愛親王が新皇帝ニコライ2世の戴冠式に出席、日露戦争直前の1900年には閑院宮載仁親王が、1902年には彰仁親王がニコライ2世に謁見しています。このように日露戦争までの間、日本の皇族は頻繁にロシアを訪れていたのです。

3.長崎弁を話すロシア大公

1887年7月、アレクサンドル3世の従弟であるアレクサンドル・ミハイロヴィチ大公が横浜に来航しました。明治天皇と伊藤博文は貴賓列車を用意して大公を迎え、7月5日に宮中での晩餐会に招きました。この頃には宮中の様子はすっかり変わっており、天皇との会見後に宮中招宴が開かれることが慣例化していました。

Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10476709

この日のために日本語を勉強していたアレクサンドル大公は、招宴の席で皇后に日本語で話しかけました。ところが、それを聞いた皇后は食事の手を止め、肩を震わせて笑い出し、さらにテーブル中で爆笑となりました。動揺した大公に、隣席の親王が英語でたずねます。

親王「どこで日本語を習われたのですか、殿下」

大公「えっ、私はひどい日本語を話しましたか」

親王「いえいえ、殿下はとてもお上手に話されたのですが…どのくらい長崎におられましたか?時々稲佐の地を訪ねられましたか?」

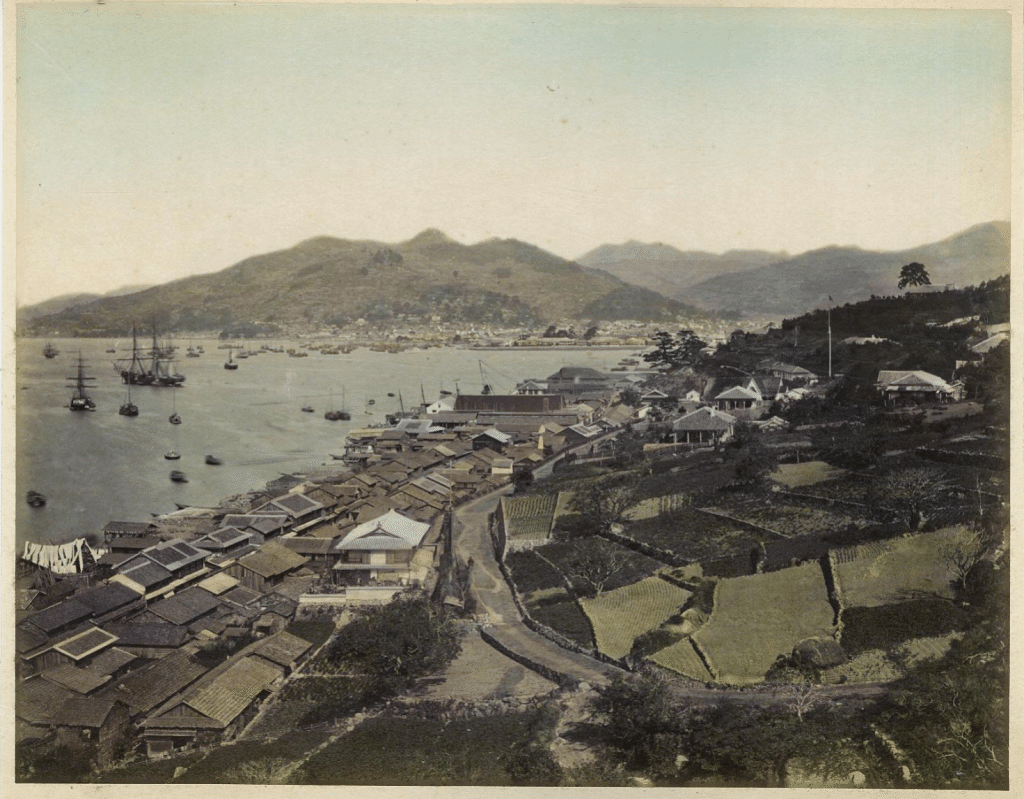

実はこのとき大公が話したのは、長崎弁だったのです。当時、長崎はロシア極東艦隊の越冬地となっており、長崎近郊の稲佐には幕末から続くロシア人村が存在していました。ロシア兵たちはここで日本人女性を「現地妻」とすることが習慣となっており、横浜へ入港するまで長崎で過ごした大公も「妻」を得ていたのでした。彼が日本語を習ったのもこの「妻」からだったのです。

Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36839784

大公はその後、当時最高位の勲章だった大勲位菊花大綬章と天皇・皇后のサイン入りの御真影を贈られています。

4.大津事件の発生

1891年、日本とロシアにとって、試練ともいうべき事件が起こります。かの有名な大津事件です。帝王教育のため世界一周旅行に出ていたロシア皇太子ニコライ(後のニコライ2世)は、この年の4月27日に長崎へと入港します。この来日は私的な訪問でしたが、明治天皇は国賓として迎えるように指示し、有栖川宮威仁親王を接待役に任命します。ニコライは大歓迎を受けながら長崎、鹿児島、神戸、京都と各地を回り、5月11日に大津を訪れました。

日記によれば、ニコライは長崎到着早々から連日のように市中見物に繰り出し、合計1154円83銭(現代の価値では1000万円以上)分の買い物して、右手に竜の入れ墨を入れるなど、かなり満喫していた。

Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1368762

琵琶湖などを見学し、昼食を終えた一行は、人力車で京都へと戻り始めました。ところがその途中、ニコライは滋賀県警の巡査津田三蔵にサーベルで切り付けられたのです。同行していたニコライの従弟ゲオルギオス王子は竹の杖で応戦し、人力車を引いていた車夫も加わったため、犯人はすぐに捕らえました。ニコライは県庁で手当てを受け、その後厳重警備の列車に乗って京都のホテルまで戻りました。

二人は皇太子から直々に神聖アンナ勲章と謝礼金2500円を下賜され、さらにロシア政府から終身年金として1000円を受け取ることになった。

Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14582671

事件の一報はただちに明治天皇へと伝えられました。一国の皇太子が暴漢に襲われたとなれば、賠償金や領土割譲の要求、最悪の場合は戦争にも発展しかねない一大事です。ただちに御前会議が開かれ、陸海軍や宮中の医師と北白川宮能久親王の派遣されることになりました。さらに、伊藤ら重臣は「天皇お一人のお力を頼み奉る以外に問題解決の方法ない」と判断し、天皇自らが慰問に向かうことが決定されました。翌12日、天皇は6時半の汽車で東京を出発し、夜9時に京都に到着、翌朝、常盤ホテル(現・ホテルオークラ京都)を訪れ、皇太子を見舞いまいた。

京都ホテルグループのホームページでは、ニコライ皇太子と大津事件、明治天皇の慰問について詳しく書かれている。

CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21028028

5.必死の皇室外交

ニコライ皇太子は幸いにも軽傷を負っただけでしたが、マリア皇后より「心配なので帰国してほしい」との電報を受け取ったため、予定していた東京および東北への旅程はすべてキャンセルし、アゾフ号が停泊している神戸へと向かうことになりました。傷が治れば東京に来てくれると思っていた明治天皇は、駐露公使西徳二郎および伊藤博文に皇太子の帰国を思いとどまらせるように説得しますが、本国からの命令だと断られ、代わりに天皇がアゾフ号を訪れてくれるように要請されました。

ニコライ皇太子が世界旅行で使用した軍艦。

Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4360978

天皇はこれを快く引き受けますが、伊藤や黒田清隆は「天皇がそのままロシアへと拉致されるのではないか」と心配し、考え直すように促しました。しかし、天皇は「ロシアは先進文明国である。何故そのような蛮行をしなければならないのか」といって、ごくわずかな供のみを従え、アゾフ号へと乗船していきました。政府の心配とは裏腹に、天皇は船上でロシア側から大いに歓待され、皇太子ともすっかり打ち解けることができました。同席したシェーヴィチ駐日公使は、「明治天皇がこのときのように声高に談笑されるの未だかつて見たことがない」と記録しています。

大津事件後、官庁や貴族院・衆議院、府県市町村会、各商工組合、政治団体、公私立学校などが競って慰問状を送り、贈物を送った。その一部は、現在ペテルブルクのエルミタージュ美術館や人類学・民俗学博物館に所蔵されている。

Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41171776

こうしてニコライ皇太子は、日本に悪印象を持つことなく帰国していきました。最後に残ったのは、犯人津田の処分に関する問題です。日本政府は、皇太子への不敬な振る舞いには日本皇族に関する刑法規定を適用する約束をしていたため、津田に刑法116条「大逆罪」を適用し、死刑にすべきだと考えました。しかし、大審院院長の児島惟謙は「大逆罪」は外国の皇族には適用できないとし、謀殺未遂として無期懲役を宣告しました。

児島が政府の決定を拒否したのは、三権分立という観点からではなく、欧米からの介入に対抗するためには、司法権の独立が重要と考えたためである。

Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17919565

この予想外の判決に、政府内ではロシア側の機嫌を損ねないように、どうにか駐日公使をなだめようとします。明治天皇は、日本政府きっての知露派である榎本武揚を外務大臣に任命して公使と会見させ、公使にさまざまな下賜品を与えるとともに、昼食会も催しました。シェーヴィチは皇帝アレクサンドル3世が死刑を求めていないことを理由に、追及を控えました。こうして、明治天皇の必死の皇室外交により、日露関係の悪化は回避することができました。

6.まとめ

明治期における日露皇室の交流を見ていくと、今では考えられないほど親密な関係にあったことがわかるかと思います。また、来日したニコライ皇太子が各地で歓迎を受け、大津事件の後は政府・国民が一体となって慰問していることから、国民の間でも、ロシアに対する印象は決して悪くなかったのではないかと思われます。

俗説では、ニコライは大津事件以来日本嫌いとなり、日本人を「猿」と呼んで侮蔑するようになったと言われていますが、当時の日記の中では「一人の狂信者が嫌な事件を起こしたからといって、善良な日本人に対して少しも腹を立てていない」と述べており、事件をきっかけに日本への心象を悪くしたという様子は見当たりません。むしろ、それまで日本各地で歓迎されたことのほうが印象に残っているようです。

日露関係を考えるうえで、こうした友好の時代があったことも、もっと知られてよいのではないかと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

参考

明治維新から太平洋戦争までの日露関係史については、こちら

明治期の皇室外交については、こちら

大津事件については、こちら

◆◆◆◆◆

連載を最初から読みたい方は、こちらから

次回