都市・地域・自然をリジェネラティブにデザインする ~「NIKKEN NEXT MISSION」の概要

奥森 清喜

日建設計

取締役 常務執行役員

これからの未来はますます「不確実」で「非連続的」なものになるでしょう。そのような未来の社会や都市を見据えた時、私たち日建グループは「どのような中長期的な視点で課題を捉えて都市・環境ビジネスに取り組むことができるのか?」。このような問いを立て、今年の5月以降、3回のNIKKEN NEXT MISSION SEMINARを通じて、社内外の人々と議論を行ってきました。

このたび、今後の私たちの都市・環境ビジネスに対する行動指針として「NIKKEN NEXT MISSION」をまとめました。その概要をご紹介します。

2050年の将来像からのバックキャスティング

今後5年間に私たちが何をなすべきか考えるうえで、現在の業務の延長線上ではなく、いったん遠くにボールを投げてみるという趣旨から2050年をベンチマークとして設定しました。2050年はどのような社会になるのか、その社会背景に応じて様々なビジネスのあり方を思い描き、それらからバックキャスティングすることにより、2026-2030年の将来ビジョンを描くというアプローチです。前述の「NIKKEN NEXT MISSION SEMINAR」は、その将来像を描くための活動の一環と位置付けられます。

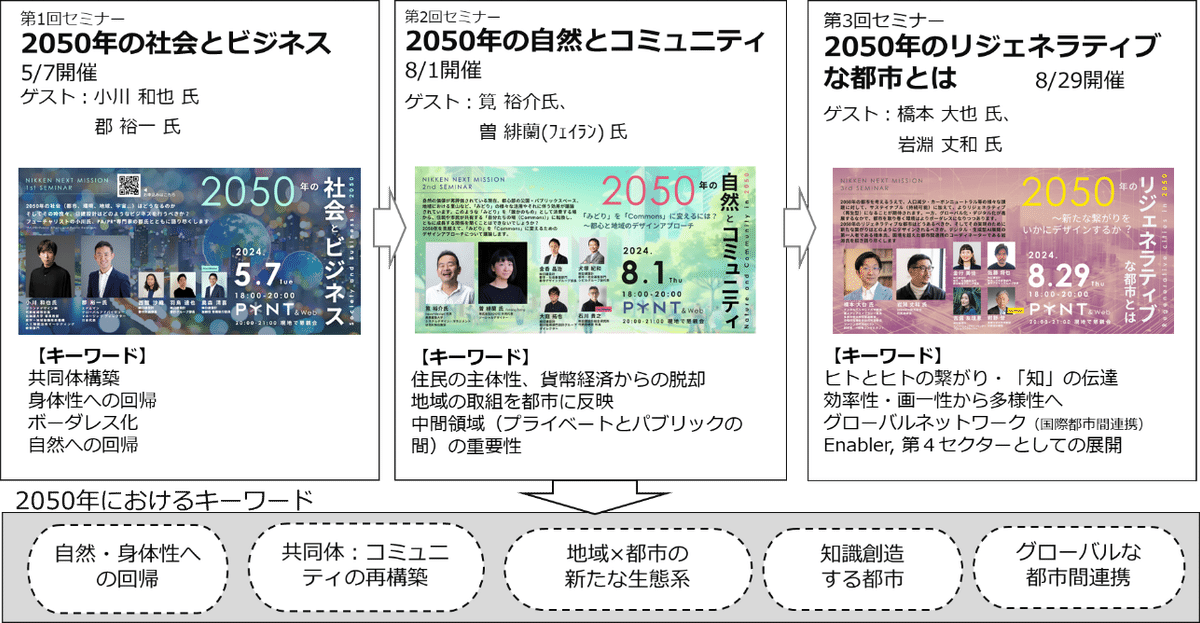

3回のNIKKEN NEXT MISSION SEMINARの概要と、そこから得られた2050年の社会を考えるうえで重要なキーワードを5つ紹介します。

ひとつめは、「自然・身体性への回帰」です。今後生成型AIの発展・普及に伴い、AIではできない人間らしさというものが重要となってきます。デジタルでは味わえない身体性、快適さ、また自然との関わりといったものがより重要視されると考えられます。

次に、「共同体:コミュニティの再構築」です。第1回目のセミナーで話題になったように、他の動物に無いホモサピエンスの特性は愛情・協調の能力であり、その能力のお陰でコミュニティを拡張し続けることができました。その共同体のあり方を見直し、再構築していくという視点が求められます。

三つめが、「地域×都市の新たな生態系」です。第2回目のセミナーでも話題になったように、現在の都市が均質化しつつある一方、地域には、多くの生命が繋がり連鎖する生態系や、繋がって寄り添って生かし合うような、生き物としての豊かさが残されています。地域のポテンシャルと都市のポテンシャルを組み合わせて、新たな生態系のあり方、相乗効果を生み出すことが求められます。

四つ目に、「知識創造する都市」です。第3回目のセミナーでテーマになったように、今後の社会においては、ヒトとヒトの間における知識(ナレッジ)の伝達がより重要となってきます。ロンドンのKnowledge Quarterや世界のイノベ―ション地区など、社会課題の解決に向けてナレッジを共有し再生産することがより重要となってきます。知識創造する都市は、効率性・画一性から多様性へと価値転換を行っていく都市であるといえます。

最後に、「グローバルな都市間連携」です。国の枠を超えて都市という単位で、国内だけでなく国境を越えて、単にグローバルにネットワークするだけでなく相互補完していく、そこから生まれるダイナミズムが今後注目すべきポイントとして挙げられます。さらに、それらを可能とするためのEnabler、第四セクターといった新たな担い手の存在についても話題になりました。

2050年に目指すべきミッション:新たな繋がりを生み出す生命中心社会の実現

それでは、これらのキーワードに基づく私たちの使命=ミッションは何でしょうか?

5つのキーワードに共通する考え方は「新たな繋がり」です。3回のセミナーでは、自然、都市・地域などのあり方や関係性が大きく変わっていく可能性が示されました。今後は、個人、組織、コミュニティや国境などのそれぞれの境界が曖昧になり、それぞれの個性や価値を再定義し新たな繋がりを生み出す社会が求められると考えています。

これまでは「人間中心」がキーワードであり、地球環境の保全なども人間中心の社会をいかに維持していくか、という視点がメインでした。これに対し、新たな繋がりを生み出す社会においては、人間だけが中心ではなく、人間も生態系の一部である、という「生命中心」(Biocentricity)社会を目指すべきだと考えます。

上記を受けて2050年に向けては、新たな繋がりを生み出す生命中心社会の実現を目指したいと思います。私たち人間だけでなくあらゆる生態系や動植物などに与える影響を考慮した社会づくりが求められるでしょう。個々の生命は独立して存在することはできず、相互の関係性を保ちつつ、総体としてのエコシステムのなかで存在しているとするならば、私たちがビジネスとして関与する都市や地域も、そういったエコシステムの一部と言えます。自然や生物、国や都市・地域、制度と仕組み、AIを含むデジタル・テクノロジーなど様々な要素が融合し、新たな社会価値を生み出すような社会の実現を、私たちは2050年に達成すべきミッションとして描きたいと思います。

日建設計のチャレンジ/多彩な経験と異なるものとの融合から新しい価値を産む

1900年の創業以来、日建設計は、建築・都市分野を基軸に「社会環境デザインの先端」を探求し続け、様々なチャレンジを続けています。” EXPERIENCE, INTEGRATED ” 日建グループのタグラインは、「多彩な経験を組み合わせ、豊かな体験を届ける」というメッセージです。Planners, Architects, Engineers といった専門性を融合し、想いと知恵と技術を集中することで、新しい価値を持つ空間づくりや、社会の仕組みづくりに挑戦し、クライアントと社会に貢献していく私たちの姿勢を表しています。

建築設計に端を発した研究開発や業務開拓も、その時代や地域で求められる要請に応えつつ、多様なサービス領域に業務領域を拡充・拡張してきました。

個々の建築だけではなく駅や土木・インフラ、周辺の都市との組み合わせによるTOD(Transit Oriented Development:公共交通志向型都市開発)はその一例です。また、20年前、都市と環境という分野を組み合わせることにより持続可能な都市を目指すという、当時の社会課題の解決を目的とした日建設計総合研究所の設立。2023年、多様な人や組織に依るコラボレーションを加速させる“共創プラットフォーム”であるPYNT(ピント)の設立。このように私たちは、その時代における複雑な社会課題解決のために、異なる要素を繋ぎ合わせ融合させることにより、新しい価値を生み出してきました。

新たな繋がり・融合から生み出されるテーマ

それでは、今後、私たちが目指すべき2050年の生命中心社会の実現に向けて、どのような新たな繋がり・融合を行うべきでしょうか。

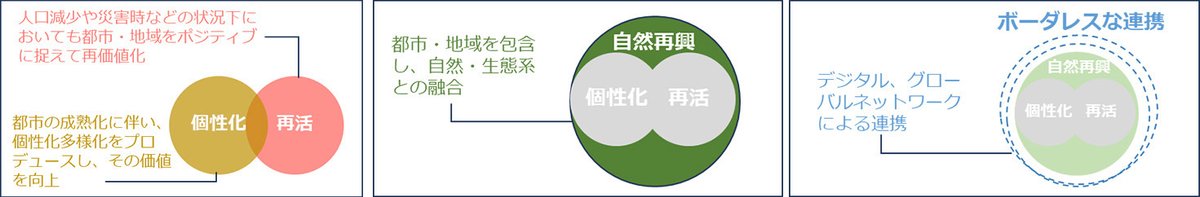

人間と、自然や生物をどのように捉えて生き続けていくか、生命中心社会の実現のために最も重要なポイントです。データ等を活用しつつ、自然や生物の価値を認識してそれを適切に評価するという新たな生態系(エコシステム)を構築する。すなわち、自然再興:「みどり」から「コモンズ(多主体の共存地)」という視点です。

私たちのビジネスが主に展開される都市・地域においては、今後、人口減少に加えて、自然災害など様々なリスクが到来することが想定されます。それらの課題に対して、都市・地域の双方のポテンシャルをデータやデジタル技術も用いつつ明確に組み合わせて、自然の治癒力・再生力も活用しつつポジティブに転換していくという知恵が求められるのではないでしょうか。都市と地域のポジティブな再生のあり方を考えるという視点です。

生命体に同一のものが無いように、都市・地域も個々の立地や産業などの個性を明確にしつつ、他とは異なるルールに基づき、自然のエコシステムの中で繋がりつつも自律的なコミュニティとして再生することが求められます。都市と地域の個性化・自律を考えることにより、知識創造する都市としてのポテンシャルを高めます。

国(都市)と国(都市)、デジタルとリアル、公共と民間などの様々な壁(ボーダー)を壊し、世界中のいろいろな場における知識を結び付け、グローバルな都市間連携を進めることが考えられます。すなわち、国境や地域、デジタル/リアルにとらわれない繋がり方を考えるという視点です。

上記に基づき、今後5年間私たちのなすべき4つのテーマが浮かび上がりました。以下、これらのテーマについて詳しく見ていきます。

テーマ①自然再興:「みどり」から「コモンズ(多主体の共存地)」へ

気候変動対策や脱炭素経済社会への移行、生物多様性保全といった潮流を背景として、企業にはネイチャーポジティブ(自然再興)経営への移行が求められています。都心部においてさらなる「みどり」を充実させるとともに、その利活用やアクティビティも含めて、生態系と共存したコモンズ(多主体の共存地)を実現する必要があります。

具体的には、みどりの価値を最大化するような仕組みづくり、自然再興型のプランニング・空間設計、多面的な価値評価等を含む自然再興型のトータルデザインを行うことにより、生態系と共存した都市・地域を実現します。

テーマ②再活:都市・地域のネガティブ資産をポジティブな価値へ

今後の人口減少社会を背景として、都市の郊外部やブラウンフィールドなどの資産を対象として利活用(再活・終活)を進めていくことが必要です。また、地震、豪雨などの自然災害の増加に伴い、事前・発災時、発災後対策も含め、よりレジリエントなまちのあり方が求められます。このように、ネガティブな状況下の都市と地域をポジティブな価値に転換する活動が、このテーマ「再活」です。

具体的には、その地域に寄り添い、ポテンシャルを活かしあるべき姿を目指す「適疎適密のまちづくり」、ブラウンフィールドのリデザイン、新たなモビリティ技術を用いた地域再生等が挙げられます。

テーマ③個性化:画一的計画から個性的自律創造へ

今後のグローバリゼーションや社会の成熟化に伴い、各都市・地域は画一的な豊かさではなく、今まで以上に各々の個性を創出して差別化を図ることが求められます。今後の社会環境の急激な変化や多様な価値観に対応するうえで、より地域の有するポテンシャルを引き出し、自律した都市・地域を目指すことが必要です。

具体的には、地域の特性・産業を活性化するエリアリノベーション、新たなインセンティブ制度を含むルールメイキング等が挙げられます。

テーマ④ボーダレスな連携:都市間ネットワークから協創へ

『人と人』『組織と組織』 『都市と都市』『国と国』 『デジタルとリアル』をはじめ様々なボーダーが変容する中、人と人のつながり方や体験が多様化することで、都市・建築のビジネス環境の変化(顧客・提供価値)が生じると予測されます。デジタルとリアルの融合により、DAOなどのデジタル技術を活かした新たな多主体間の合意形成手法の萌芽も見えてきています。

このような新たな関係性の萌芽を見定めつつ、単なる繋がりから、お互いの知恵やノウハウを出し合って共創するというステージを目指して、協創の担い手(Enabler)としての機能強化を進めるとともにボーダレスな連携を進めていきます。

今後5年間の我々のビジョン:都市・地域・自然をリジェネラティブにデザインする

これらの4つのテーマを今後5年間私たちは追求していきます。この内容を一言で述べるとするならば、「都市・地域・自然をリジェネラティブにデザインする」ということです。

米国を拠点とするRegenesis Groupを率いるビル・リード氏は、「Shifting from ‘sustainability’ to regeneration」※1のなかで、「Sustainable」を超える概念として「Regenerative」という概念を示しています。すなわち、環境負荷を減らす(マイナスをゼロに近づける)のがSustainableとするならば、Regenerativeは、人間と環境を隔てるのではなく、人間を地球環境の一部として捉え、全体のシステムのなかで都市・地域やコミュニティを再生する概念ととらえられます。

前述の「個性化」「再活」は、既存の都市や地域のあり方をポジティブに捉えて再価値化する、または個性化・多様化をプロデュースすることにより、その価値を向上させる営みです。これらを包含する自然・生態系と融合させるのが「自然再興」のアプローチ。さらに、デジタル・リアルや、人種や国境も超えたネットワークを構築し共創のステージに運ぼうというのが「ボーダレスな連携」です。これらの4テーマを融合・スパイラルアップさせて、2050年の生命中心社会に繋げていく、この活動こそが私たちが今後5年間「リジェネラティブにデザインする」ことです。

※1 https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09613210701475753

今後5年間の社会に向けた17の提案メニュー

それでは、今後私たちは具体的に何を進めていけるのでしょうか。4つのテーマに沿って、今後5年間、私たちが社会に対して提案すべき17のメニューを定めました。これらは現時点のものですが、今後、適宜見直していく予定です。

提案メニュー実現のために研ぎ澄ますべきコアソリューション

上記の提案メニューを実現していくためには、個々の要素技術やテクノロジーに加えて、私たちの能力やノウハウをさらに高めていくことが必要です。それらを今後研ぎ澄ますべきソリューション、「コアソリューション」を設定しました。これは8つのカテゴリー(デジタル・データ、カーボンニュートラル・エネルギー、ランドスケープ、社会基盤計画・技術、モビリティシステム、都市デザイン、都市開発、多主体・地域間連携)および熟度(現状拡張、育成中、新規開発)により分類されます。ソリューションによっては、個別のカテゴリーに留まらず複数のカテゴリーを横断的に跨ることで展開できるものもあります。

このコアソリューションは、今後5年間私たちがメニューを提案する際の道具・食材ともいえます。優れたメニューの実現のためには優れた道具・食材を準備する必要があり、常にこのようなソリューションの鮮度や精度をチェックしていく必要があります。

以上がNIKKEN NEXT MISSIONの概要となります。以下に全体構造図を示します。

最後に、主な提案メニュー例を2つ紹介します。

提案メニュー例①:適疎適密まちづくり(地域On Demandコンサルティング)

ひとつめは「再活」のテーマにひもづく、「適疎適密まちづくり(地域On Demandコンサルティング)」です。

今回のNIKKEN NEXT MISSIONの検討の一環として、北海道にある東川町の視察を行いました。大雪山のふもとに位置する東川町は、豊かな自然や水に恵まれており、拡大を目指さず、適当な規模感で適度な充実を目指す姿勢「適疎のまち」をコンセプトとして掲げています。住民を増やす施策ではなく、東川町に住む人をどう支えるかという視点から、木工家具、地域の水を活かした酒造など地域の産業を活かした施策を、役場の方々及び外部の有識者が連携しつつ展開しています。結果として「東川スタイル」というライフスタイルに共感する国内外の同志が移住し・関係を持つことで、適度な成長を続けています。

このような地域が有する課題の解決に向けて、私たちはどのようなコミットができるのでしょうか。地域に根付いたパートナーと共に地域の課題やニーズを整理し、多様な主体を巻き込みながら、豊富な知見・経験をもとに、地域にとって最適な姿に向けてトータルでサポートできないだろうか。この思いが、地域On Demandコンサルティングです。

提案メニュー例②:国際都市間協創プラットフォームの展開

ふたつめは「ボーダレスな連携」のテーマにひもづく、「国際都市間協創プラットフォーム」です。

今回のNIKKEN NEXT MISSIONの検討の一環として、英国ロンドンを拠点に活動するConnected Places Catapult (CCP)を訪問しました。Innovation Twin Programと銘打って、英国の地方都市と他国の地方都市とをペアリングし、連携促進と共同プロジェクトの⽴ち上げを⽬指しています。

都市が直面する課題は国境を越えて共通しており、国際的な都市間の協力は効果的です。特に日本は他国が経験していない急速に進む少子高齢化/人口減について、大都市郊外のニュータウンにおいても経験しており、都市運営効率化/再生についてのノウハウを有しています。逆に先進国の優れた技術やシステムをニーズに応じて導入することも考えられます。このような国際都市間協創プラットフォームを第三者的立場にて構築することで、課題や技術の共有を通じて解決策を導き出し、関係人口を増やすことで、各都市での再開発(ハード)/仕組み提案(ソフト)を促進することができると考えます。

これらの提案メニューはほんの一部ですが、これらの取組を通じて、2050年のミッションを見据えつつ、今後5年間の活動を進めます。もちろんこれらは私たちのもつ資質・能力だけでカバーできるわけではありません。幅広い他者との連携、オープンイノベーションにより実現していくものと考えています。

奥森 清喜

日建設計

取締役 常務執行役員

都市・社会基盤部門統括

1992年、東京工業大学大学院総合理工学研究科を修了後、日建設計に入社。以来、国内外の都市マスタープラン、都市開発プロジェクトを数多く経験している。最近では、東京駅(東京駅八重洲口開発 グランルーフ)、渋谷駅、新宿駅、品川駅などに代表される駅まち一体型開発(Transit Oriented Development : TOD)に携わり、中国など多くの海外TODプロジェクトを経験している。都市計画、交通計画、基盤施設計画、建築計画にわたる幅広い知識と経験を有しており、TODを初めとした広範囲にわたる複合的なプロジェクトに対して、適切なソリューションを提供している。日本土木学会デザイン賞、日本不動産学会著作賞他。一級建築士、技術士(都市及び地方計画)、日本建築学会会員、日本建築家協会会員。

#日建設計 #日建グループ #企業のnote #私の仕事 #都市 #地域 #今後 #社会 #自然 #SDGsへの向き合い方