2050年の自然とコミュニティ 「みどり」を「Commons」に変えるには?〜都心と地域のデザインアプローチ 「NIKKEN NEXT MISSION」2nd SEMINAR

石川 貴之

株式会社日建設計総合研究所

代表取締役所長

これからの未来は「不確実」で「非連続的なこと」が起きると言われる今、そのような未来の社会や都市を見据えた時、私たち日建グループは「どのような中長期的な視点を持ち、どのような市場と課題を捉えて都市・環境ビジネスに取り組むことができるのか?このような問いを立て、社内外の人々と議論していくこととしました。

「NIKKEN NEXT MISSION SEMINAR」と名付けたこのイベント。第2回目のテーマは「2050年の自然とコミュニティ 『みどり』を『Commons(*)』に変えるには? 〜都心と地域のデザインアプローチ」です。ゲストには、issue+design代表、慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント研究科特任教授の筧裕介さん、株式会社ROOTS共同代表、ソーシャルデザイナーの曽緋蘭(Feilang Tseng)さんをお招きしました。日建設計からは、都市デザイングループの金香昌治、シビルグループの犬塚紀和、Nikken Wood Lab(日建設計 設計監理部門 テックデザイングループ DEL部 NWL課)の大庭拓也が登壇。後半では、ゲスト2名と大庭拓也、金香昌治をパネリストに加え、日建設計総合研究所の石川貴之をファシリテーターとしてディスカッションを行いました。

*:Commons(コモンズ):住民や市民が共有できる「自分たちの場」

みどりのデザインで都市と地域に豊かな暮らしを取り戻す

金香昌治:私は日建設計でランドスケープのデザインをしておりますが、本日は「みどりのデザインで都市と地域に豊かな暮らしを取り戻す」というテーマでお話しします。「都会の自然離れ」という現代の課題に対して、地域の豊かな自然を都市部に取り戻していくために、みどりのデザインの在り方が今後どう変わっていくべきなのか、2つにまとめました。

1つ目は、これまでの建築やその周りを緑化することで都市開発のためのインセンティブを得るという「建築ファースト」の発想から、市民が共有できる共通資本としてのオープンスペースを生むことを優先する「ランドスケープファースト」へみどりのデザインの目的を変えること。2つ目は、民間の知恵やクリエイティビティを生かし、市民発意のボトムアップ型へと、みどりのデザインのプロセスを変えることです。どうしたら官と民、ハードとソフトの二項対立ではなく、その両輪でプロジェクトを回していけるのか、といった議論をしています。

そうしたみどりの目的やプロセスを変えていく上でヒントとなりそうな事例として、千葉県の「柏の葉アクアテラス」を紹介します。民間発意により、まちの中心にある調整池を閉鎖された空間から「まちの価値を高める公共空間(オープンスペース)」へと変貌させたプロジェクトです。

人が池に近づけるようになればリスクも生まれますが、日常的に水辺空間で憩えるだけでなく、法面を活かした映画祭のような祝祭的な体験を共有することができます。大雨の後は地域住民が水没した池底を掃除するなど、いわゆるシビックプライドが生まれるまでに自治の在り方も発展しています。調整池に向かって座るという行為を通して水位の変化を感じ、自然とのつながりを感じることもできます。このようなプロジェクトを都市部でも増やしていきたいです。

これからの時代に求められる「みどり」(=都市のオープンスペース)のデザインは、ただそこに植栽があるというだけではなく、そのときの気分で選べる空間の「多様性」、誰にでもひらかれている「寛容さ」、毎日の生活の一部となる「日常性」、さらには、自分もそこで何か関わりたいと思わせる「余白」といった要素を併せ持つことが重要だと考えています。

都市/土地の再活・終活をデザインする

犬塚紀和:私は日建設計のシビルグループに所属しております。人口減少社会、自然災害の激甚化、都市の高層化、スプロール化などの問題に直面する中で、2050年の未来を見据えた都市/土地の再活、終活デザインについて考えてきました。

まず、「都市/土地の再活デザイン」を「次の未来に向けた都市/土地のリ・デザイン」と定義づけました。その時代で当初の役割を果たしたものを、次の時代に新たな価値を創りあげていくこと(再価値化)を指しています。使われなくなった土地を、多様な主体が関わるコミュニティの土地としてコモンズにすることが、今後の大きなテーマです。

次に「都市/土地の終活デザイン」の話をします。これを「今使っているものが使われなくなった時に、それが無くなっていくプロセスを魅力的にデザインすること」と定義づけました。例えば、鉄道をデマンド交通(利用者の要望に応じて運行時刻や経路が変わる交通方式)に変えるなど、ハードからソフトに移行することで、徐々に都市や集落を終わらせる。都市の一部を再野生化し、「地球に戻す」ことも考えています。

また、都市や集落を終わらせるのではなく、「適疎・適密まちづくり」として継続することも考えています。その地域らしさのスタイルをデザインする、伴奏型コンサルティングによる共創の仕組みです。

事例として、北海道の東川町を紹介します。ここでは、人々がまちの資源を共有しつつ、新たな価値が創出される好循環が生まれています。例えば、公園と学校と農園をフェンスなしで隣接させる取り組み。境界がないので、広い空間の魅力を引き出しながら、様々な人が利用することができます。新たな産業育成では、公設民営型の酒造整備事業です。酒蔵としてのハードの部分を町が整備し、酒造りや運営などソフトの部分は、民間に一任しています。こういった事例を参考として、多様なステークホルダーがいる都市においても、コミュニティを形成する方法を考えています。

石川貴之:続いてパネルディスカッションに入る前に、スピーカー3人からプレゼンテーションをお願いします。

日本の地域にある真の “豊かさ”とは

筧裕介さん(以下、敬称略):私は、issue+designという、社会課題をデザインで解決する会社の代表をしています。高知県・佐川(さかわ)町の事例をお話しします。町民1万5000人の思いを引き出すワークショップを重ね、まちの未来像をまとめた総合計画「さかわ2030 25の未来像」をつくりました。

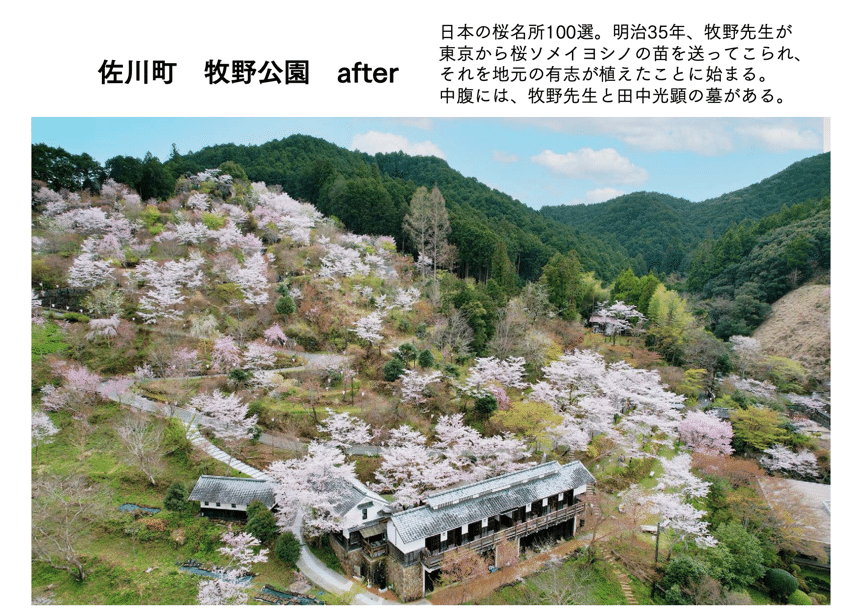

このプロジェクトで一番嬉しかった事例は、牧野公園です。この公園は「日本の桜名所100選」に選ばれていますが、最初に僕が訪れた時には、荒れた状態でした。しかし、ある市民の方々が「山野草や桜が咲き乱れる牧野公園を復活させたい」と話したことをきっかけに住民活動が広がり、5年で美しい状態に戻りました。地域の資産の魅力が再発見されて郷土愛が高まり、コミュニティが活性化し市民活動が生まれていく。これがローカルのまちづくりだと思いました。

日本では、1970年代から様々な地域づくりがなされてきましたが、ほとんどが成功していません。理由は、「工学的なアプローチの限界」だと思います。例えば、自宅のテレビが映らないとき、リモコンが故障しているなら、それを変えれば解決します。まちづくりも同じ発想で、若者を呼ぶために起業促進の奨励金を交付するような取り組みが続けられています。しかし、若者が来て子どもが生まれたとしても、子育てや教育の環境が整っていなかったら、あっという間に外へ出て行ってしまいます。 特定のことだけに注力しても、まち全体では失敗を繰り返します。人口、産業、子育て、福祉などは全部繋がっているのです。

地域は、多くの生命が繋がり、連鎖する生態系です。日本の地域には、繋がって、寄り添って生かし合うような、生き物としての豊かさがあります。「地球の恵みと共生できる豊かさ」「自分の地域に深く関われる豊かさ」「自分の仕事に挑戦できる豊かさ」「身体と技術で自ら創造できる豊かさ」「貨幣経済に依存しない豊かさ」という5つの豊かさ。この地域発の古くて新しい豊かさこそが日本の価値であり、これからの世界のスタンダードだと思います。

里山のエコシステムを世界へ

曽緋蘭(Feilang Tseng)さん(以下、敬称略):私は2000年からアメリカでインダストリアルデザインを学び、帰国後医療機器メーカーで11年デザインを行った後、ご縁があり江戸中期に建てられた茅葺古民家に出会いました。そこから京都・京北の里山に魅せられ、地域デザインをしています。

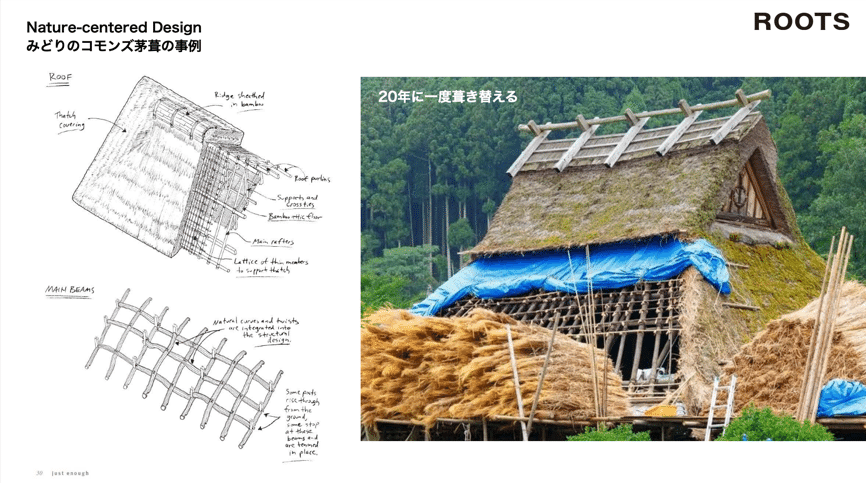

茅葺古民家に出会ってから、みどりのコモンズに携わり始めました。茅葺は、20年に一度吹き替えられます。その茅は、地域の人たちが代々繋いできている「茅場」という広大なすすき野原で毎年刈り、貯められていくものです。使われなくなった茅葺は、田んぼの肥やしにもなります。

私はもともと都市に住んでいたので、最初の3年ほどは茅刈に慣れなくて辛かったのを覚えています。でも、徐々に他の茅葺古民家を見ると、「この人も同じ景色をつくる仲間だ」と、思えて茅葺オーナーとしてのプライドのようなものを感じるようになってきました。自分の手が入ることで自然が豊かになる。自然との呼応を通じて、自分の居場所を感じるのです。

里山は、真ん中が川で、周辺が田んぼ、その横が民家という構造です。さらに横には畑や果樹園があり、その先は、地域や個人の所有林になります。里山は、プライベートなスペースが緩やかに地域と繋がり、コモンズのスペースが非常に広いのが特徴です。都市は人間中心のデザインですが、里山は自然中心の合理的なエコシステムになっています。日本独特の里山のエコシステムは世界でも役立つと思い、その知恵をつなげる国際教育プログラムを運営しています。国内外から多くの人が視察やインターンシップに訪れています。

日本の地域材を生かしたものづくり

大庭拓也:私は日建設計のNikken Wood Lab(日建設計 設計監理部門 テックデザイングループ DEL部 NWL課)で、木材利用の推進を6年ほど担当しています。森や地域について調べると、これまで私が携わってきた大規模建築には、かなり限られた木材のみが使われていることがわかりました。ならば、そうではない木材に付加価値をつけることで地域に貢献しようと考案したのが「つな木」です。

木は日本全国どこにでもある一般流通木材でよくて、我々がデザインした専用クランプを使うことで、テーブルやベンチセットなど、様々なものをつくれます。木に限らず竹などでも試しながら、ある種のエコシステムを生み出す種を提案すべく、活動しています。

次に、都心と地域を取り巻く二重構造について考えてみました。都心で求められるものは中大規模ですが、地域では小規模です。都心では非住宅で、地域では住宅など、スケールや状況に応じて、当然求められる性能が違います。これらの二重構造の間をどのようにデザインすべきかを考えています。

その1つの事例がオリンピックの「選手村ビレッジプラザ」です。63自治体の木材の産地を刻印し可視化することによって、空間の価値を高める試みです。こういったトレーサビリティの可視化などによって、都心と地域の間をデザインしていきたいと考えています。

パネルディスカッション

石川:パネルディスカッションに入ります。コミュニティとコモンズ、都市と地方など、共通の話題が多くありました。コミュニティとコモンズに共通するのは、住民の主体性をどう引き出すかだと思います。金香さんが「柏の葉アクアテラス」で、住民の主体性を引き出すときに心がけたことを教えてください。

金香:住民の主体性をいきなり引き出すのは難しいので、まずはみなさんに「その場所を使ってもよい」というマインドにシフトしてもらうことに注力しました。多くの人が調整池の存在は知っていたのですが、そこに手を加えることで生まれる可能性に気づいてもらうため、様々な主体による対話やワークショップを行いました。

石川:これから都市をリ・デザインする際には、ハードが活きるためのソフトデザインを織り込むことが大事ですね。続いてFeilangさん、最初、茅葺の家のどのような点に魅せられたのか教えていただけますか。

Feilang:私は日本で生まれ育ったのですが、バックグラウンドは台湾で、ずっと根なし草のような気持ちがありました。でも、茅葺の古民家に出会った瞬間に、根が生えたような、ここから自分も文化を持てるのでは、という感覚がありました。当事者としての感覚は、徐々に生まれてきました。私は、地方創生は「楽しい」と感じてガーッと入っていく人でないと難しいと思います。後からしんどさも分かってくるというか。しんどさとかメンテナンスの手間などを時給に置き換えだしたら、動けなくなります。

石川:筧さんは、まちの「総合計画」をつくる時、有志をどう誘い込んできたのでしょうか。その際の原動力やコツのようなものがあれば教えてください。

筧:地道に通って、「今度こういう場があるので来ませんか?」と話すことの繰り返しです。Feilangさんも仰っていたことですが、都市やビジネスの世界と、地域・ローカルに起きていることとの間で一番相性が悪いのは「時間の感覚」だと思います。ビジネスは4半期で成果を出していきます。資本主義経済の仕組みが変わっていかないと、「20年分の茅を貯めています」という地域で住民とコミュニケーションを取っていくのは、すごく難しい。

石川:大庭さん、都市の中で郷土愛とか愛着を育むことも大事だと思いますが、Nikken Wood Labとしてどのようなアプローチをされてこられたか、ご紹介頂けますでしょうか?

大庭:先ほどの選手村ビレッジプラザの話をさせてください。これは、木を市場に出す人は「自分の木がどこで使われているか」、設計者は「木がどこの山から来ているか」を知れることで愛着が生まれる枠組みです。例えば都市の公園でも、「このみどりは誰が育てたか」をトレースできると、地域との連携や愛着形成ができると思います。

筧:日本では大都市であっても1時間半ほど移動すれば中山間になります。本来、都市と地域は切り離されているものではありません。それを無理に切り離して海外など遠い場所から効率的に調達するという仕組みができてしまったのが課題であり、もう一度、都市と中山間・地域との良い関係性を取り戻すべきではないでしょうか。

石川:パブリックとプライベートの境界が無いというのが地域の良さとも言えますが、都市ではそれがコモンズになっていない、「与えられたパブリック」になっているというのが課題だと感じます。Feilangさんが先ほど「里山は自然中心の合理的なエコシステム」というお話をされましたが、都市で同じことを行うのは難しいのでしょうか。

Feilang:「グレーゾーン(誰のものでもない場所)」でいかにガバナンスを構築していくか、都市でもそういった考え方の癖をつけるということが重要だと思います。先日、ある大学に行ったら、雑草が生えているグレーゾーン的なエリアを見つけました。そこで、「すすき野原にして、みんなで茅刈りをしませんか」などと提案してみました。都市でも、里山の考え方を拡張した「里山サテライト」のようなものがつくれるのではないでしょうか。

石川:都市の余白、という発言がありましたが、あえて余白をデザインすることで、市民の当事者意識や参加意識を都市のなかに吸着することができるのでは、と思います。筧さん、いかがでしょうか。

筧:米国やヨーロッパの都市は時を経ても基本的な都市の形は変わらず、街や人の生態系が繋がりつつ変化しているという感じがします。それに対して日本の大都市は別物になっている気がしており、市民がボトムアップで都市に関われるような余白を残すことが必要ではと思います。

石川:最後に、日建設計に対して、持続的な取り組みをするうえで大事にすべき観点などがありましたら、教えてください。

Feilang:最初は「都市VS田舎」のような図式になったらどうしようと思ったのですが(笑)、ちょっと懐かしくて新しい都市のつくり方を模索されているように感じられて、非常に嬉しかったです。自分自身も驚くほど資本主義経済に影響されており、それでも時間をかけながら地域の人々からの信頼を獲得して、やっと「あんたらやから、この空き家を預けたい」と言われるようになってきました。つまり、地域では「徳クレジット」を増やしていかないといけない。都市で「徳クレジット」をどう「見える化」するか、興味を抱いています。

筧:J.ジェイコブスが「アメリカ大都市の死と生」で都市の魅力について描いていますが、その意味では日本の大都市にも魅力的な場所がたくさんあります。いかに、これまで培ってきた都市ならではの生態系を維持していくか。スクラップアンドビルド方式ではない、新しい都市の更新の仕組みを考えていただけると、日本の都市は今後も魅力的であり続けると思います。

石川:「生態系」がカギかなと思いました。生態系を成立させるのはコミュニティや人です。日本の地域がその場所で培ってきたコミュニティを形成する地域力や資源循環の仕組みを都市計画の中で具現化しながら、2050年のまちのリ・デザインを進めていきたいと思います。

<ゲストプロフィール>

筧 裕介

issue+design 創業者 代表 / デザイナー 博士(工学)

株式会社博報堂を経て、2008年に起業

慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科 特任教授 東京医科歯科大学 ウェルビーイング創生センター 客員教授 多摩美術大学統合デザイン学部 非常勤講師

東京大学大学院 先端科学技術研究センター 博士後期課程修了 一橋大学社会学部卒業。東京工業大学大学院社会理工学研究科修士課程修了

曽 緋蘭(Feilang Tseng)

サンフランシスコにて社会課題解決型のインダストリアルデザインを学び、卒業後インテリアデザイン会社でブランディングを手掛ける。2005年に帰国。11年間京都のオムロンヘルスケアにて数々のヘルスケア商品を手掛け、2016年より独立。京都市京北の茅葺古民家に住み、株式会社ROOTS共同代表として、地域の魅力を引き出すコミュニティデザインを行う。

<出典>

図3(左):東川町HP/https://higashikawa-town.jp/portal/top/panel/152

(右):OZASA TAKAO WORKS 1993-2024/

小篠隆生/2024年3月1日/北海道大学大学院工学研究院建築都市部門 空間デザイン分野 都市地域デザイン学研究室

石川 貴之

株式会社日建設計総合研究所

代表取締役所長

専門は都市計画。大規模再開発やインフラシステムの海外展開業務を経験する中で、様々な地域と組織で人や技術が繋がり、新しい空間やスタイルが生まれる「イノベーション」の空間や仕組みに興味を持っています。

イベントは、2023年4月にオープンした、日建設計が運営する共創スペース“PYNT(ピント)”で開催されました。社会を共有財の視点で見つめ直し、思い描いた未来を社会に実装するオープンプラットフォームを目指しています。暮らしにある「違和感」を一人一人が関わることのできる共有財として捉え直すことで、よりよい未来を考えるみなさんと共同体を作りながら、イベント・展示・実験などを通して解像度を上げ、社会につなぐステップを歩みます。

#私の仕事 #企業のnote #日建設計 #日建総研 #日建グループ #都市 #人間 #社会 #自然 #都心 #コミュニティ #ランドスケープ #みどり #2050年 #研究開発 #イノベーション #SDGsへの向き合い方