『藤子・F・不二雄 SF短編コンプリート・ワークス3 カンビュセスの籤』 : 思弁作品としてのSF

書評:『藤子・F・不二雄 SF短編コンプリート・ワークス3 カンビュセスの籤』(小学館)

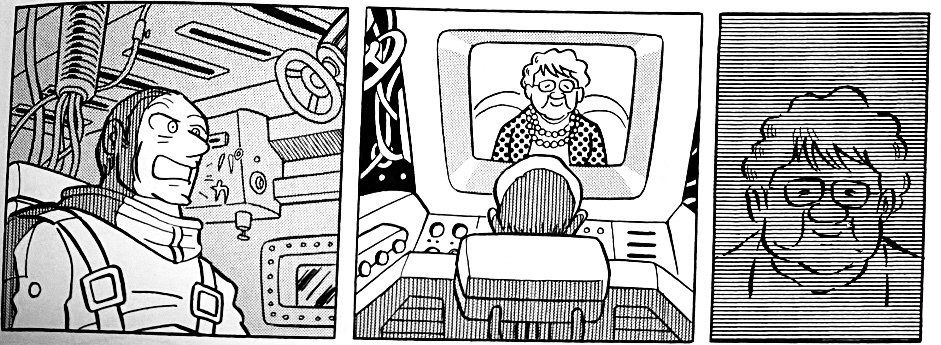

「藤子・F・不二雄 SF短編コンプリート・ワークス」第3巻は、第1〜6巻の「SF・異色短編」シリーズの3冊目にあたり、1975年から翌1977年に描かれた、『S-Fマガジン』『奇想天外』『ビック・コミック』『GORO』『別冊問題小説』の各誌に発表された作品を収録している。

したがって、内容的には「大人向け」である。

収録作品は、次のとおり。

(1) どことなくなんとなく

(2) 3万3千年平米

(3) 分岐点

(4) ウルトラ・スーパー・デラックスマン

(5) T・M(タイムマシン)は絶対に

(6) 幸運児

(7) 一千年後の再会

(8) 大予言

(9) 老雄大いに語る

(10) 光陰

(11) 俺と俺と俺

(12) 女には売るものがある

(13) オヤジ・ロック

(14) 宇宙人レポート サンプルAとB

(15) カンビュセスの籤

既巻を読んだ人なら一見してわかると思うが、本巻は収録本数が多い。第1巻が11本、第2巻が12本で、本の厚さはほぼ同じだ(本巻は少し薄い)から、要は全体に短い作品が多いということで、その分、ドラマ性は薄れ、ワンアイデアの「同時代文化批評」的で風刺的な作品が増えており、やや食い足りない感じは否めない。

そんなわけで、今回は全作品短評ではなく、私が個人的に面白いと思った7作品についてのみ書いておこう。

(3)の「分岐点」は、ある程度の年齢に達した人なら、実感を持って感じられる「もしあの時、あちら側を選んでいたら、今の私はどんな生活をしていただろう?」という思いを描いた作品である。

本作には「やりなおしコンサルタント」を名乗る謎の人物が登場し、今の人生に絶望している主人公の中年男性に、人生の「分岐点」での選択変更をさせてくれる。ただし、やりなおした後は、以前の人生はすっかり忘れてしまい、せいぜい、その断片が夢の中に現れるといった程度のことになる。

本作の結論としては、どちらの選択にしろ「一長一短」はある、ということになるわけだが、もし仮にこうしたやりなおしが出来るのなら、再選択によって、より良い人生か、より悪い人生を歩むことになるだろう。

一一ただし、当人の記憶が失われるのだから、やりなおしの前と後の人生を比較することはできないので、どっちにしろ「禍福両面のある今の人生」があるだけとしか感じられないわけだ。

つまり、今のあなた(本稿の読者)は、じつのところ、すでに「やりなおし後の人生」を歩んでいるのかも知らず、ただそれを忘れているだけなのかもしれない、ということになる。

では、今の人生と、やりなおし前の人生のどちらが良かったのか、それを判定するにはどうすればいいか? 無論、前述のとおり、記憶を失っているのだから、原則的には比較はできない。

ただし、本作でも描かれているとおりで「以前の人生」の断片は「夢」に出てきたりするのだから、総論的に言って、楽しい夢を見ることが多い人は、「やりなおし以前の人生」の方が幸福だった蓋然性が高いし、嫌な夢の多い人は「今の人生」の方が比較的幸福なのではないかと、そう考えることはできるだろう。

あくまでも夢の話だから、確たる話ではないのだが、こう考えれば、あまり良い夢を見ない人も、現状を納得できるのではないだろうか。

いうまでもなく、私は、嫌な夢の方が多い人間である。

(6)「幸運児」は、シンプルな構成の無駄のない傑作掌編だ。

ある不可思議な現象が連続する。最後に明かされるその原因が、じつにくだらないものなのだが、見事に論理的に一貫しているところが、何とも「苦笑を禁じ得ない」作品となっている。

(7)の「一千年後の再会」は、タイムマシンと超高速宇宙旅行のタイムパラドックスを結びつけた、ワンアイデアのSF作品。

オチに「なるほど」と納得すると同時に、意外にこのアイデアを使った前例は「ありそうで無い」のではないかと思った(まあ、一点、強引な設定はある)。

(8)の「大予言」は、あるベテラン予言者がノイローゼになって、予言どころではなくなったのは、どういう理由からか、という「謎」についての話。

これは、本作掲載当時よりも今の方が、よりリアルに感じられる、皮肉な文明論的作品だと言えよう。

(9)の「老雄大いに語る」は、大人の読者でないと、実感を持って理解することのできない作品だと言えるかもしれない。アイロニカルな笑いを誘う好短編である。

(12)の「女には売るものがある」は、フェミニズム嫌いの男性の共感を得ることのできる作品だろう。

だが、作者のスタンスは両義的であり、この作品には「男って、バカだよなあ。情けないよな」という感情も込められていることを見落としてはならない。

(15)の「カンビュセスの籤」は、本巻の表題作であり、本巻収録作品の中では最も長い作品なのだが、私はこの作品が、本巻収録作の中で最も優れた作品だとは思わない。

単にいちばん長くてドラマティックで、タイトルとしてもカッコいいから、本作を表題作にしたのではないだろうか。

内容的には、第1巻の表題作である「ミノタウロスの皿」とかぶる部分がある。もっとも、「ミノタウロスの皿」は、人間と食用動物の立場を逆転させることで、SF的な「視点のズラし」を行なっていたのに対し、本作ではストレートに「人肉食」の「倫理」問題を扱っている。

「どうして、人肉食だけは禁忌とされなければならないのか?」というSF的な問いなのだが、無神論者で唯物論者の私としては、はっきり言って、「人肉食」が 「人間倫理」に反することだとは思わない。つまり、正当な理由があり、正当な手続きを踏んだ上でなら、人肉を食ってもかまわないと思う。その実例が、武田泰淳が「ひかりごけ」で描いた、「ひかりごけ事件」である。

要は、人肉だろうと何だろうと、それを食わなければ死んでしまうという追い詰められた状況でなら、それを食ってはならないという理由などない、ということ。

もちろん、自分が生き残るために、他の誰かを殺して食うとか、単に人肉が食いたいから殺して食うというのは、対等であるべき人間の生存権を侵害しているという点で「殺人罪」でもあるから許されないことだが、屍肉を食うことそのものは、倫理的な問題にはならない。

その場合に問題となるのは「生理的な問題」なのだ。つまり、たいがいの人には「気色悪い」と感じられるという点である。

しかし、それは所詮、文化的に構築された、一種の偏見であって、人間の屍肉を食うこと自体が「悪」だという理由はどこにもない。むしろ、有効利用という観点からは、燃やしたり腐らせたりするよりは、マシなことなのかもしれないのだ。

一一と、この程度のことを、本気で考えられない人は、SF向きではないと言えるだろう。

SFは「サイエンス・フィクション」であるばかりではなく、「スペキュレイティブ・フィクション(思弁作品)」でもあるからだ。「世間の目」を内面化し、それに束縛されきっており、そのために「常識」を疑えないようでは、何のSFファンか、ということになるのである。

(2023年9月5日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

・

・

○ ○ ○

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

○ ○ ○

・

・

・

・

・

○ ○ ○

・

・