試して欲しいコンセプト磨き10の視点(前編)コンセプトは創るより磨け#5

こんにちは、広告会社を退職後、個人で企業の支援をしている西村直久です。「コンセプトは創るより磨け」、今回はその5回目です。いよいよ中盤に入りました。ちなみに全10回のシリーズは隔週で月に2回程度、以下のような流れでお話しています。

1回~4回までは考え方が中心でしたが、今回からは実践的な内容になっていきます。実際にどのようなコンセプトワークをするのか、その方法を中心にお話していきます。コンセプト磨き10の視点とは、コンセプトを磨くときに必要となる視点で、実際のワークプロセスの中でも重要なプラニングツールとなります。全部で10視点と多いので、前編で5視点、後編で5視点に分けて説明します。前編と後編では少し性格が異なる内容となります。

まずは10の視点はこんな感じになります。

①そのブランドに、鮮度を感じるか?

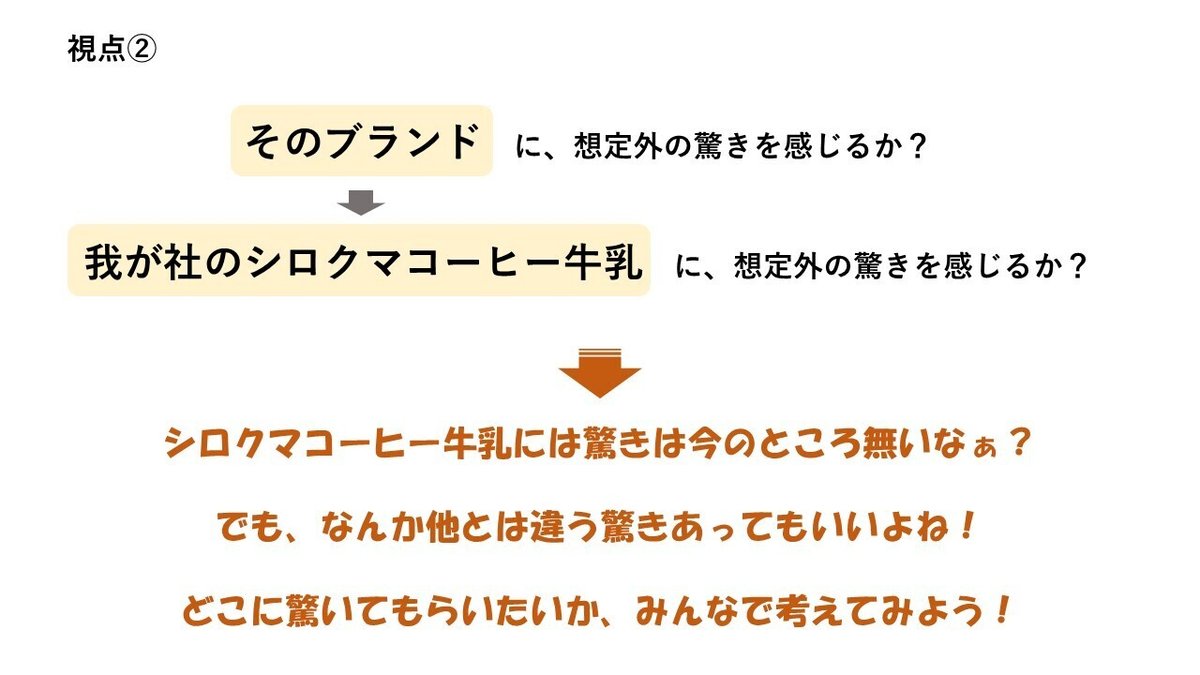

②そのブランドに、想定外の驚きを感じるか?

③そのブランドから、体験的な知覚が得られるか?

④そのブランドから、体験が連想できるか?

⑤そのブランドの、選択に満足できるか?

⑥そのブランドから、知識が獲得できるか?

⑦そのブランドは、顧客を洞察しているか?

⑧そのブランドは、信頼できるか?

⑨そのブランドには、考え方や信条があるか?

⑩そのブランドは、社会との親和性があるか?

ここでいうブランドとは、商品、サービス、技術、お店、施設、エリアなど幅広く捉えてください。もちろん言葉通りのブランドでもかまいません。問いかけの文章になっている理由ですが、「そのブランド」という言葉を自分の商品やサービスを入れ替えて使うためです。

例えば、あなたの企業が「シロクマコーヒー牛乳」という商品を持っていた場合の使い方で考えてみます。視点②であれば「我が社のシロクマコーヒー牛乳に想定外の驚きを感じるか?」という問いになります。視点⑨であれば「我が社のシロクマコーヒー牛乳には、考え方や信条はあるか?」という問いになります。こんなふうに問いを立ててみて、

「シロクマコーヒー牛乳には、驚きは今のところ無いなぁ」とか

「シロクマコーヒー牛乳には、信条はあると思うよ」などと

ふだん考えないような「強制発想の視点」でブランドを捉え直す使い方をします。

前編と後編の分類

視点①~⑤と視点⑥~⑩は少し性格が違います。どんな違いか説明します。視点①~⑤は直感的思考の視点です。簡単に言うと、深く考えることをしなくても直感的に感じるものです。「これは鮮度があるな!」とか、「これはこんなシーンで使えるな!」とか自分の感覚で瞬時にそう思えるかどうかといった視点です。視点⑥~⑩は論理的思考の視点です。これは「よく考えるとなるほどなぁと思う」とか「きちんと考えられているな」「今まで知らなかったけど新しい知識がついた」など、一拍おいて考えてみると、改めて見直すと、という頭を働かせながら感じる視点です。

行動経済学では、二重過程理論と言われているものがあります。人間の思考は直感的な思考と論理的な思考の2つの過程から成り立っているという理論です。人間にある2つの思考パターンは、システム1、システム2という2つの過程があり、システム1は「直感的思考」にあたり、システム2は「論理的思考」を意味しています。10の視点は私のマーケティング実務の中で作ったものなのでこの理論をもとにしたものではありません。しかし人間の認知の仕方というところで似通った考えになっています。行動経済学、二重過程理論、システム1、システム2はNoteの中でも多くのクリエイターの皆さんが取り上げているので読んでみてください。私がここで説明するより早いと思いますので。

さて、前編を詳しく見ていきます。前編は、直感的思考の視点です。

①そのブランドに、鮮度を感じるか?

情報の鮮度が高く、社会の時流、支持を得ている感じがするか?

ここで言う鮮度というのは、野菜や魚の新鮮さなどのモノの鮮度ではなく、情報に鮮度があるかどうかということです。簡単に言うと、イマドキな感じがするかどうかということです。このイマドキも注意が必要で、2~3年くらいの一過性のブームにのっているということではなく、大きな社会の時流にのっているか、そして特に重要なのが社会の支持が得られているかという観点です。

例えばファッションで言えば、1980年代のバブルの頃は海外のハイブランドが人気でした。みな同じようなハイブランドに憧れ身に着けていました。しかし今は「みんな同じ」より「自分らしさ」が大事になり、ファッションも「自分が気持ちよくいられるか」ということの優先度が高くなっています。今、身近に頭からつま先までハイブランドで固めている人がいれば、ちょっと違和感を覚えますよね。バブルの頃はオシャレで、流行の最先端で鮮度抜群だったかもしれないけれど、今は逆に鮮度ないなぁということを感じてしまうのではないでしょうか。具体的に鮮度とはそんなことだったりします。

②そのブランドに、想定外の驚きを感じるか?

予想しなかった出会いや、期待以上の感動や、非日常な世界を感じるか?

驚きというのは、ものすごくびっくりしたなぁ!ということではないです。そんなに驚いてばかりいたら疲れてしまいますよね。ここでいう驚きというのは、自分の中で「だいたいこんな感じだろう」という想定があったときに、その想定を超えた感覚があるということです。思いもよらず嬉しかった、想像した以上に得をした気分になった、という感覚というとわかりやすいかもしれません。

例えば、土屋鞄という専門店にランドセルのリメイクサービスがあります。ランドセルの買物は親にとって思い出深い記念の買物です。でも子供が小学校を卒業するときに手放さなければなりません。ボロボロになっているけど6年間の思い出がぎっしり詰まっています。そう考えると捨てるに忍びない気持ちになります。それがボロボロになったランドセルを1/6くらいのサイズにディスプレイ用にリメイクしてくれるサービスがあったらどうでしょう。そのままのサイズでとっておくと嵩張るけれど、小さくリメイクしてずっと思い出としてとっておけるなら頼みたくなるのではないでしょうか。ランドセルは買ったときの気持ちと、6年間を使い終えたときの気持ちが違うのです。買ったときは想定もしていなかったけれど、使い終わったときにこんなサービスがあると嬉しくなります。想定外の驚きとはこんなちょっとしたことでもあるのです。コンセプトとして言語化してみると「6年間の思い出を、大切な時間として思い出せるように一つひとつ、職人の手でリメイクするサービス」ということになります。

*出典:土屋鞄ランドセルリメイクホームページ

③そのブランドから、体験的な知覚が得られるか?

五感を通じた体験で気持ちが動く、プロセスが体験できて関心が高まる感じがあるか?

ネットの時代でも、モノを買うときに感じる五感は想像以上にインパクトを持っています。素晴らしい光景を目で見る、いいにおいを嗅ぐ、心地よい音を聞く、ずっと触っていたい手触りを感じる、おいしいものを食べるといった五感を刺激するモノはどうしても気になってしまいます。

五感を感じるモノって、例えばどんなモノでしょう。スターバックスの季節のフラペチーノを考えてみましょう。スタバはサードプレイスというコンセプトが有名ですが、コーヒーの世界を広げた商品群も魅力的です。特に季節のフルーツやXmas、バレンタインなどのイベントに合わせて発売されるフラペチーノは人気です。もうコーヒーショップというよりは、飲むスイーツ屋さんの風情ですね。見た目も華やかですし、フルーツやクリーム、チョコレートなどのいい香りもします。注文後、スタッフが目の前で作ってくれる光景も魅力的です。注文してから作ってもらって手にするまでのプロセスが五感を刺激します。これがお店のバックヤードで作られて手渡されたら魅力は半減するでしょう。このように体験が知覚できることはモノやサービスの価値を格段に高めてくれます。コンセプトとして言語化してみると「バリスタに注文すると、目の前で色鮮やかでいい香りのするコーヒースイーツを、ライヴ感たっぷりに作ってくれるお店」ということになります。

*出典:スターバックスコーヒージャパンホームページ

④そのブランドから、体験が連想できるか?

使用イメージなど未来の体験、使用シーンなど過去の体験の連想ができる感じがあるか?

当たり前ですが、モノやサービスは購入してから使います。その使うときの体験が良かったり悪かったりでモノやサービスの評価は大きく変わってしまいます。使うときの体験を良いモノとして連想させることはとても大事なことです。

例えば、リビングの照明器具を替えるとしましょう。リビングの雰囲気は照明器具次第で全く変わります。どんな色合いか、どのくらいの光量か、器具のデザインはどんなか、天井から吊るすか、床からのスタンド型にするか、間接照明も入れてみるかと頭の中でイメージが止まらないでしょう。生活者がモノやサービスと出会ったとき、これを使うときはきっとこんな良い感じになるに違いないと、これからの体験を連想して期待できるようにコンセプトを見直すことは重要です。家具・インテリア雑貨のイケアには、体験を連想させるサービスがあります。スマホやパソコンで、イケアの家具を自分の部屋に置いてみることができるのです。イケアが作った3Dショールームを使ってデザインを変えることもできます。アプリやウェブサイトで使えるので、家具を買う前にイメージしやすくなります。家具・インテリアはモノの性格上、特に使用体験のイメージが大事になります。そこがわかっているからこそのサービスだと思います。これをコンセプトとして言語化してみると「家具やインテリア雑貨を、自分の部屋においてあるように臨場感持って体験できるサービス」ということになります。イケアのビジョンは「より快適な毎日を、より多くの方々にご提供する」となっています。まさにビジョンを体現するためのコンセプト、サービスだと思います。

⑤そのブランドの、選択に満足できるか?

充分な選択肢があり、その中から選んだ、欲しいモノが見つかったという納得を感じるか?

モノやサービスを買うときに納得して買えることは大事です。買った後にもうちょっとちゃんと選べばよかったとなったり、自分は多くの選択肢の中から選んだかなと不安になったりすることがあります。モノやサービスをきちんと選んだ感じがあることはコンセプト設計のうえで大事なことなのです。

#ワークマン女子というブランドがあります。コンセプトは「カコクな 365(にちじょう)日を、ステキに変える」というものです。ホームページを見ると、「雨の通勤通学、家でも意外と気になる紫外線、両手がふさがる子どもの抱っこ、水作業や庭での泥汚れ・・・女性の365日は忙しく、あらゆるストレスにあふれています。日常のストレスから女性たちを解放し、生活の可能性を広げたい」とあります。女性が衣類や小物を買うときに、職人さん仕様の機能性の高いものばかりを集めた商品群の中から買えたらどう思うでしょうか。このブランドなら機能性は抜群で「ここから選びさえすれば保証されているようなもの」と感じるのではないでしょうか。ホームページでは、「これまで職人の過酷な環境を支えてきた機能で、女性の 365(にちじょう)日に寄り添い、応援していきたいと思います」とあります。これはそのまま選択に満足を与えるコンセプトが設計されていると思います。

*出典:ワークマンホームページ

以上、前編の直感的思考の視点、5つを紹介しました。さて、次回の第6回のお題は「試して欲しいコンセプト磨き10の視点(後編)」です。後編の5つは論理的思考の視点になります。次回は2月24日頃を予定しております。それでは約2週間後になりますがお楽しみにお待ちください。