新しいことが価値を持たなくなった、その背景とは? コンセプトは創るより磨け#2

こんにちは、広告会社を退職後、個人で企業の支援をしている西村直久です。もうすっかり年末ですね。そして明日はクリスマス・イヴです。みなさんどのようにお過ごしの予定でしょうか。私は例年通り家族でホームパーティだと思います(たぶん???)。

さて、日頃、マーケティングの仕事をしていて思っていることをnoteにまとめる、そしてテーマは、「コンセプトは創るより磨け」ということで、今回はその2回目です。お題は「新しいことが価値を持たないようになった、その背景」です。1回目(12/9にnoteで配信しました)のおさらいを簡単にします。

1回目のおさらい

・長い間ビジネスの現場では「再設計」より新しいモノが良いとされてきた

・しかし買い手が新しいモノを求めているかというと実はそうでもない

・新しいモノを求めない背景には環境の変化がある

・環境変化の中で送り手と買い手の行き違いが生まれている

・新しいモノを送り続ける送り手と、それを求めない買い手の行き違いだ

・変化した環境を見極めると今こそ必要なのは、再設計である

・それも表面的な再設計ではなくコンセプトレベルの根幹の再設計が必要だ

・コンセプトを「磨く」とは、コンセプトレベルの「再設計」のこと

このようなことを書きました。詳しく知りたい方は1回目(12/9にnoteで配信)を見てください。それでは2回目を始めます。

そもそも、新しいことが、価値を持たない社会になった

もうずいぶん前から、このような社会になっていると思います。なぜこのようになったのかちょっと経緯を遡ってみたいと思います。

戦後のモノがない時代から、1960年代に始まる経済成長の大量生産・大量流通・大量消費の時代を経て生活は豊かになりました。新しいモノが良いとされ、誰もが新しいモノを創ることに邁進しました。その反面、モノ余りの状況になり、企業は市場のニーズを探り、買い手が欲しいと思うモノを作るようになりました。生活が豊かになるにつれて、ニーズは細分化しました。企業(=送り手)は細分化したニーズに合わせたモノづくりに邁進しました。ニーズの細分化はモノの細分化を生みそれは極限まで進み、細分化されたモノはどこが違うのかわからなくなってきました。同じカテゴリーのモノであれば、ほぼ性能も機能も同じという状態が生まれてしまいました。差別性のないモノが溢れるようになったのです。

2000年代に入るとインターネットが普及し生活が変わりました。まわりにはモノの情報が溢れるようになりました。そしてひとりの人間が処理できないほどの情報オーバーロードの状況が生まれました。ネットやSNSには、新商品、新サービスと称した差別性のないモノの情報が溢れていきます。どこが新しいのかわからない状況はさらに進んでいきます。次から次へと流れてくる情報の洪水の中で、「新しいこと」への感覚が麻痺し始めます。そして「新しいことはいいことなんだっけ?」と新しいモノを良いとする従来の価値観も大きく揺らぐようになったのです。

そして、従来の価値観が揺らいでいるところに、サステナブルの波が生活のまわりにやってきました。地球環境の保持が将来危うくなる現実が身近になり、持続可能性を社会が欲するよう状況が進んでいます。これからは、「新しいモノ」や「モノを使い、捨てること」に心理的な罪悪を覚えるようになるでしょう。以前と比べて、新しさへの欲望をおおっぴらに持つことが倫理的にも難しくなるでしょう。新しいモノが良いとする価値観も過去に追いやられていくのです。

ざっと経緯を遡ってみましたが、新しいことが価値を持たないようになった、その背景についてもう少し具体的にしてみたいと思います。

新商品を出しても、買い手が反応しない

経験のある方であれば感じていることと思いますが、新商品を大変な労力をかけて開発して市場に投入しても、買い手が反応しないことがよくあります。事前にターゲットを充分にリサーチし、コンセプトも練りに練って、テストで高評価を得たものを採用し、商品化を進めます。競合商品もきっちりと調べて、競合に対して優位なポイントも十分備えていることを確認します。開発メンバーだけでなく、営業メンバーにも評価を聞いて念には念を入れてマーケティングをしっかりやって開発した新商品です。発売前の流通企業への説明会でも評価が高かったので、成功の確率がかなり高いと考えました。満を持して市場に投入します。しかし、買い手は「うんともすんとも言わない」のです。

なぜこのようなことが起こるのでしょうか。なぜなら送り手が思うほど、買い手は「新商品」を望んでいないからです。送り手が「新商品」と思っても、買い手には「新」に見えていないのです。送り手が競合との差別化を図っても、買い手は「今ある商品とどこが違うのだろう」と差別ポイントが細かすぎて気が付かないのです。そもそも買物をするときに、差別ポイントを見極めて、論理的思考で判断し買っているわけではありません。だから送り手が「新」と声高に叫んでも誰も反応しないのです。

サステナブルなことが身近になった

社会全体がサステナブルの方向に動いています。この動きは不可逆なものでしょう。サステナブルの考えを企業活動に織り込むことが必要になっています。それも表面的なことではなく、コンセプトレベルで織り込むことが求められています。ロングセラー商品・サービスを目指すのであれば尚更です。未来の買い手は、今以上にサステナブルであることに敏感に反応するからです。

サステナブルなことは身近になっています。自発的に買い手自身が意識したり行動を起こしたりしています。自発的な動きは、強制や圧力からではなく、サステナブルなことを積極的に楽しみたいという欲求から起こっている例もあります。

例えば古民家のリノベーションなどです。石造りの欧米の住居と違い日本の家屋は木造が多く耐用年数も短いと言われています。木造の民家に、「古くて使いづらい朽ちた家」ではなく、「世代を超えて使い続けられた古民家」としての価値を見出し、長く使い続ける動きがあります。住居として利用するのはもちろん、カフェやギャラリーなどの商業利用も活発です。この動きは使い捨てではなく、修復しながら長く使い続けることに価値を見出したものでしょう。

Z世代(注:1990年代後半から2010年代序盤に生まれた世代)を中心とした昭和ブームがあります。これも昭和生まれから見ると、昭和のリバイバルに見えますが、彼らに聞くとそうではないのです。「昭和の時代に生まれてもいない自分たちにリバイバルという感覚はない」と言うのです。全く新しいものとして捉えていると話してくれます。なるほどです。モノゴトも既成概念、ひとつの視点からしか見ていなかったことに気づかされます。

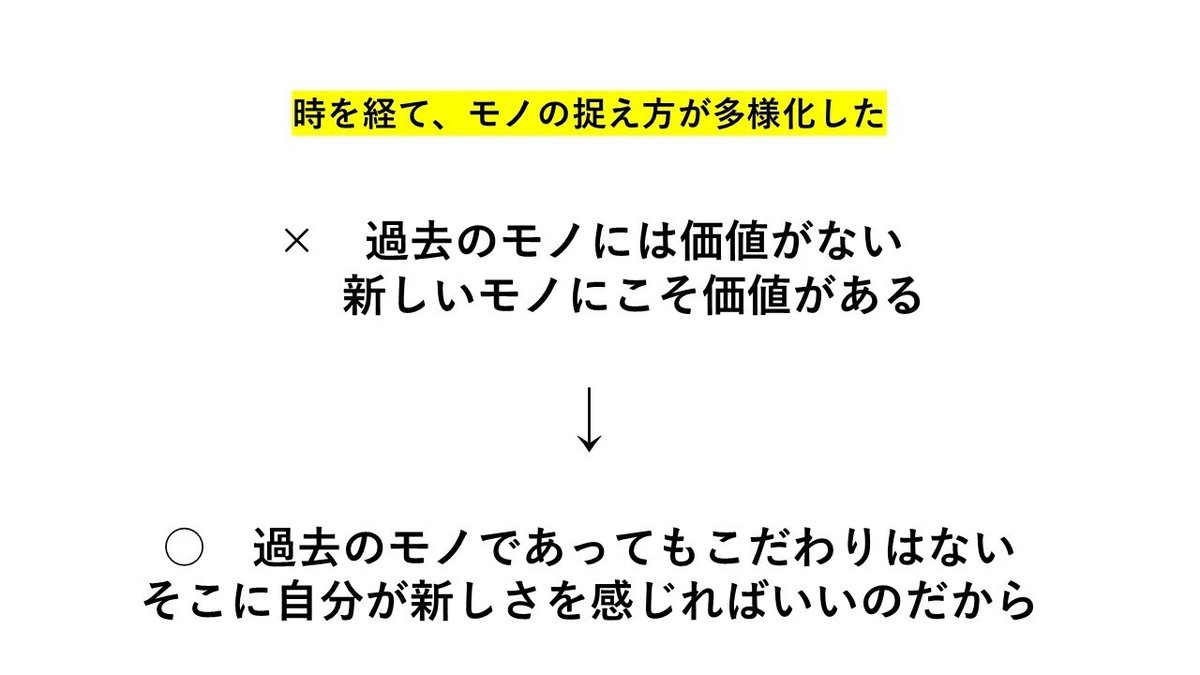

この動きは、もちろん「過去のモノには価値がない」「新しいモノにこそ価値がある」ということではありません。「過去のモノであってもこだわりはない」「そこに自分が新しさを感じればいいのだから」というのがZ世代の感覚です。新しさも社会全体が認める新しさではなく、自分が認める新しさへと捉え方が変わってきているようです。昭和のモノは彼らに評価され人気を博し、結果的に長く使い続けられるサステナブルなことになっています。

私たちのまわりにサステナブルなことがじんわり浸透し始めています。「新しいことこそ価値である」という考え方は既に過去のものになっているのです。社会が変わって、人の価値観も変わりつつあります。そんな中、企業(=送り手)の課題の本質は何でしょうか。取るべき方法はどういうものでしょうか。次にそのあたりを説明したいと思います。

課題の本質は、既存事業のサステナブルな成長

こんな話を聞いたことがあります。「企業(=送り手)の課題のメインは、既存事業であり、新規事業、新商品、新サービスは既存事業が順調であれば急ぐことはない」といったことです。送り手の本音でもあり、こういう考えが実は多いのではないでしょうか。「それは、違う」という意見もあるでしょう。既存事業が安泰なうちに、次の事業の柱や、社会や買い手に支持され利益をもたらす新しいモノを作り育てていなければ、将来に渡る厳しい競争には勝てないという考えです。

その考えは、正しいと思います。しかし、厳しい競争に勝つために、全く新しい事業や新しいモノが必要なのでしょうか。新しく事業を起こすのであれば、当然それは0スタートであり、そこには新商品、新サービスといった新しいモノが必要になります。しかし、すでに事業を行っており、商品やサービスをいくつか持っているのであれば、新しいモノではなく、まずは既存のモノの見直しや再設計に注力すべきと考えます。なぜなら、既存のモノは既に、認知があり、顧客が付いていて、顧客の使用体験もあり、0スタートのリスクが軽減されるからです。すでに資産があるのであれば、それを見直し、再設計するほうが理にかなっているのではないでしょうか。

宝の山は眠っている、宝に見えていないだけかもしれません

「モノはいくつか持っているが、マーケティングコストをかけていない」

「長年の顧客がいるので、細々としてはいるけれど売れ続けている」

「売れているから、手をつけていない」

こんなロングセラーもあるのではないでしょうか。それは実は宝の山かもしれません。もう一度取り出して、見直し、再設計を行えば、より多くの顧客を獲得し、利益をもたらすかもしれません。

「数年前に一度新商品として発売した」

「だが、販売がいま一歩」

「取り扱いはあるけれど、特に手をつけずそのままにしている」

「時代から取り残されていて、いまどき関心を持たれていないかも」

そんな状況もあるでしょう。これも宝の山かもしれません。

宝の山は眠っていることが多いのです。当事者はそれが宝の山に見えていないだけかもしれないのです。私がマーケティングの仕事をしてきて、このような状況の企業(=送り手)は実は多いというのが実感です。さらに本音として、次のような思いがあったりします。

「新規事業、新商品開発も必要だけど、確実な成功が見えてこない」

「それよりは既存事業、既存商品をより盤石なものにして将来に備えたい」

代弁するとこんな感じです。新しいことが価値を持たない時代に、そして将来が不透明な時代に、課題の本質は、既存事業のサステナブルな成長であったりするのです。

さて、次回の第3回のお題は「最近気になる再設計したロングセラーの商品たち」です。企業(=送り手)の商品、ブランド、技術などの資産を使って再設計した事例をいくつか紹介したいと思います。事例は、部外者である私から見て、「きっとこういうことなんじゃないか」という視点で書きます。その企業に取材して紹介するものではないことをお断りしておきます。「コンセプトを磨く」という考え方を事例で具体的にして、わかりやすくお伝えしたいと思います。次回は年明けになります。1月13日頃を予定しております。それではみなさま良いお年を!