【社会人入学】特別支援学級教員が福祉を学んで見えてきたこと

こんにちは。特別支援学級教員13年目のMr.チキンです。最近、意識的に運動をするようにしています。運動すると、やっぱり眠りの質が上がりますね。大変だけどひとがんばりです。

さて、今日は私が社会福祉を学んで見えてきたことについて話をしたいと思います。

大学院への挑戦

今年の四月から、通信制大学院に挑戦しています。

私はもともと教育学部の畑なのですが、あえて、社会福祉の学科を選びました。その選択には、いろいろな理由があります。

理由の中の一つは、教育を学び、教育を実践する中で、

教育に固まってきている。

と感じ始めたからです。大事なのが子どもの幸せだとすると、教育にこだわっている自分は危険だと感じました。

大学院に入り、たくさんの優秀な社会福祉士や福祉の実践家の方と同期になりました。もうすでにいくつかの講義を受けています。今日は、その中で、私が

教育とは違う

と感じた、社会福祉の方々が”大切にしていること”を紹介したいと思います。

医学モデルから生活モデルへ

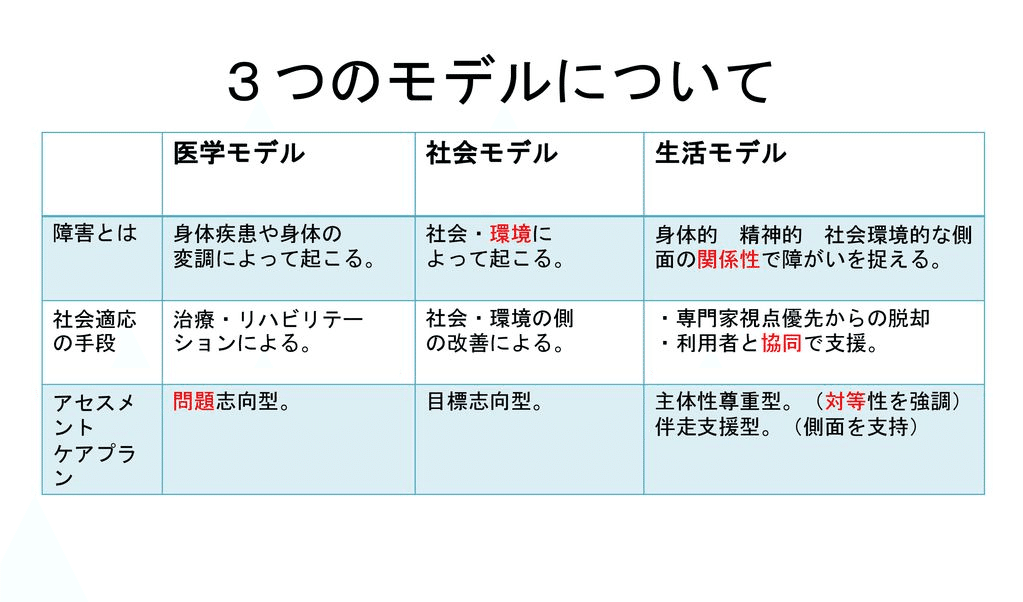

”障害”の捉え方について、大きく”医学モデル”と”生活モデル”という考え方があります。

上の表はとても分かりやすくまとめられています。医学モデルは

障害は、本人の「身体疾患や身体の変調によって起こる」もの

治療やリハビリテーションの対象

主となるのは医者や医療関係者

という考え方です。社会福祉はそれに対して疑問をもちます。

障害は本人の問題なのだろうか。

治療して、治ったとして、それが本人の幸せにつながるのだろうか。

という視点で物事を捉えることが基礎になっているようです。

その上で

「身体的、精神的、社会環境的な側面の関係性」で障害を捉える

利用者と協同で支援。

本人の主体性を尊重する

というのが社会福祉の観点として重要です。

なかなか、”本人の主体性”が見えづらいなどの課題はあるようですが、私はこの福祉の考え方にとても共感しました。

異業種連携の講義で、

”生活モデル”に変わってから、ケース会議に本人も同席してもらうことになったのは、大きな変化でした。本人の声が治療などに反映されるようになりました。

という話がありました。今学校で行っているケース会議はどうなっているだろうか?という新たな観点ができました。

「ケアは家庭で行うもの」という固定概念との戦い

大学院の講義の中で、「大学院生自らの感じている社会課題について話す」という授業がありました。その中で話題となった一つが

医療的ケアの必要な児童に対する家族ケアの問題

について話が出たときに、同期たちが語っていたことが、私の学びでした。

”治療”となった時に、”困難を抱えているのは本人”ということから、周囲の家族へのケアは手薄になっている。

障害や困難をもった子や人に対するケアは、家族が行うというのが常識であるという考えが根強い

ケア家族に対しても有効な社会資源の活用ができないか

といった意見が出ていました。

では、学校はどうでしょう。

学校という文化を見たときに、どうしても教育基本法第10条の文言を意識してしまいます。

第10条 父母その他の保護者は,子の教育について第一義的責任を有するものであって,生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに,自立心を育成し,心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。

この第一義的責任の範囲の捉え方が、保護者を苦しめていることは無いだろうかと考えました。

まだ、私の中でもうまく整理はできていないです。

例えば、発達に遅れがある子どもの育児に関しては、もう少し社会資源を活用しながら”第一義的責任を果たす”ことを認めてはどうだろうか。そうしなくては、学校・保護者共につらいのではないか。ということは考えられます。

やはり、スクールソーシャルワーカーの配置・活用は至急の命題であると感じます。

他の講義でも、

日本では、特に、家族の支援や介護について、”家族、とりわけ女性が行うべきである”という風潮が強い。

という話がありました。もちろん男性が頑張っているケースもあります。しかし、統計的にどうしても女性が行うべきだという傾向は未だに根強いようです。

社会福祉を学び、教育の良さも見えてくる

今、たくさんの素敵な同期と学ばせていただいている中で、”社会福祉”というものを学んでいます。

その過程で、上述した通り、教育の課題はたくさん見えてきます。

一方で、

やっぱり、教育って良いな。

と感じることもあります。

例えば、優秀な一人の社会福祉士が解決できる社会課題には限りがあります。

でも、社会課題をしっかりと捉えられる子どもをたくさん育てれば、社会課題の解決への窓口は無数に開くでしょう。

教育というのは、その可能性を有しているのです。

まだまだ私の大学院は始まったばかり。もっと学び、今後の教育活動に生かしていきたいと考えています。

では、またね~!!