どうして、めどるまが「もったいない」を解決しようと思ったのか?

こんにちは!昨日から始まったアドベントカレンダー、本日2日目となります。

2日目はどうして、私が今の事業をしようと思ったのか経緯を記載したいと思います。

#起業ストーリーのようです

#社内の方に言われました

#高校から遡ります

1、食べることが好きで大学卒業後は食関連の企業に就職したかった

もともと食べることが好きで、美味しいものを食べているときに幸せを感じておりました。

高校生のときに、大学進学するとしたら好きな食関連が学べることがいいなって思って、「農学部」に絞って進路選択をしました。

沖縄県内だと「琉球大学」が農学部あったのですが、当時私は、全く勉強をしていなかったので、国立は難しいと思い、色々と見ていたところ、「東京農業大学の国際食料情報学部」を見つけて、ここなら私でも入れる!って思って進学しました。

#推薦入学で入りました

#当時は倍率1倍

#ありがとうございます

私がいたところは、食料環境経済学科というところで、主に農作物が生産されてからどのように消費者に食が届くのか?

食に関する、バリューチェーンの勉強をしておりました。

#今の仕事にとても役に立っております

#改めて流通の大事さを感じております

#当時は全く思っていなかった

卒業後は、食品流通やメーカーに入って食関連の仕事をするイメージでいたものの、就職活動では希望の食品関連から内定をもらえませんでした。

食関連は抜きにして、面白そうな会社を受けていて、一番最初に内定をもらった会社に行こうと思い入った会社は、調剤薬局でした。

担当していたのは、調剤薬局内で行うイベントをしておりました。

2、最初に入った会社は調剤薬局だった

私が担当していた仕事は、新店が空いた際に、オープンニングイベントを店舗のマネージャーや店舗開発、ドクターとすり合わせをしながらイベントを企画したり、ドクターを招いてドクターの専門領域の講話を企画したり、患者さんに選ばれる薬局づくりとしてイベントを企画していました。

#多いときは毎週イベントやっていました

#全国各地に行っていました

3年ほどイベント担当をさせてもらい、4年目くらいの時に、一番興味があった店舗開発の部署に異動になり店舗開発の仕事に携わることになりました。

店舗開発は想像以上に厳しい世界で、この仕事は私にはできないと感じて異動して半年で会社を辞めました笑

#店舗開発に異動になり半年で辞めました

#その当時はめちゃくちゃ苦労をかけました

#今になってわかりました

そこで改めて私って何がしたいのだろう?と考えるようになりました。

3、当時からやりたかった食関連の仕事をしようと思った

辞めよう!と決意してから、振り返ってみたときに、もともと食関連の仕事をしたかったので、農業、食品関連の企業に転職活動をしておりました。

転職活動で出会った会社が、農業のベンチャー企業です。

その会社は、植物工場の会社で植物工場を作るところから室内で葉物野菜(レタスなど)を栽培し、販売まで行っている会社です。

私自身、今までイベント企画や店舗開発(営業に近い仕事)だったので、どちらかというと営業の仕事がいいなって思ったので「営業がしたいです!」と当時の社長に伝えたところ、「目取眞君はこのポジションが良いと思う」といわれたのが、バックオフィスの仕事でした。

#営業は合わない

#今の仕事から営業を勉強しております

バックオフィスって何?って思って調べたところ、総務や人事労務、事務関連の仕事で今までやってこなかった領域でした。

正社員10名もいない会社で事業拡大をしていく際に、コーポレート部門が必要なので手伝ってほしいと伝えられ、何ができるかわからないけど、「やってみます!」ということで農業のベンチャー企業にjoinしました。

4、様々な経験をさせてもらったベンチャー企業での3年間

バックオフィス部門で入社した農業ベンチャーでは、

備品の発注や給与計算、勤怠管理システムの導入やワークフローシステム導入、人材採用、オフィス移転などなど、これ一人でやる仕事?っていうくらい仕事をさせてもらいました。

#総務や人事労務や情報システム関連

#インベーダーゲームのように

#仕事がどんどん出てくる

会社としても初めてなことを私が担当したり、今考えるとよく任せたなというくらい様々な経験をさせてもらったなと思っております。

会社が大きくなるにつれて、20名くらいだった社員も私が辞めるころには、グループ全体で120名体制になっていてバックオフィスの社員も6名ほど入ってきて会社らしくなったなーと今振り返ると感じます。

ただ、ベンチャー企業にいるときも、直接的に農業や食の分野と関わっていなかったこともあり「このままバックオフィスの業務でよいのか?」とやりがいは感じていたものの「自分のやりたいことはこれでよいのか?」と業務に追われながらも考えていました。

5、起業塾に入って自分が何がしたいのか考えた

そんな中、大学時代の友人から「少人数の飲み会するから来なよ!」と誘われて行った飲み会で「自分のやりたいことはこれでよいのか?」という話をした際に、参加者の中から「起業塾の先生いるから一度話をしてみたら?」といわれ、起業塾の先生と話をしてみました。

その当時のオフィスである秋葉原の事務所に行き、様々な質問をされたのですが、全然答えられなかったのです。

#覚えているのは沖縄で何かしたい

#何をしたいかはわからないと伝えた

答えはでるかわからないけど、起業塾のカリキュラムを受けてみたら?と先生に言われ分割での支払いの契約をして起業塾に入りました。

起業塾では、これからやりたいことはもちろんのこと、自分自身がどういうことを過去にしていたのか?大切にしたい価値観など、どちらかというと自分史の棚卸に近いことをしていました。

起業塾はこちらの起業塾です。

※当初はこのような事業計画を考えていました笑

6、私自身が大切にしたかったこと

自分の棚卸をしてわかったことは、やはり食べることが好きだなということでした。

ただ、そもそもどうして「食」にこだわっているのか?それを深堀しました。その中で思い出したのは、子どものころの食卓の風景でした。

私は、沖縄県出身で兄弟が4人います。

私が小学校4年生くらいのときに、父親が脳梗塞で倒れてから父親は入退院を繰り返していました。

母親は朝から晩まで働き詰めでした。でも、大変な生活だったけどなぜか食べ物はたくさんありました。当時のことを母親に聞いてみたところ「食べ物さえあれば心も体も豊かになる。だから食べ物だけは切らさないように頑張っていた」と話してくれました。

私の中で

食べ物=安心感や心の豊かさ

を感じることができるため、大切にしたいのかなと気づきました。

また、その食卓で出されていたのものは、食べられるけど廃棄される、規格外の野菜や廃棄される魚、賞味期限切れのパンなど、周りの方から食品ロスになっているものをいただいたり、安く買ったりしていたのです。

じゃあ、食品ロスってどれくらい日本にあるのか調べてみると、600万トンを超えていて、東京ドーム5つ分になる量であると。

まだ、現在のように食品ロスに注目が集まっていないころで、この問題の解決につながるビジネスができれば、やりがいになると感じてチャレンジしました。

7、初めに企画したのは「もったいないまつり」

まずはニーズがあるかないかを確かめるため食品ロスをテーマにした「もったいないまつり」を企画しました。

家庭内の食品ロス削減のため、使いきれない缶詰や食品などを地域住民から集め、参加者に持ち帰ってもらったり、規格外品の野菜を配布したりする内容で、食品ロスを用いたランチなどを提供していました。

来場者は、多い時には100名程度、2018年の夏ごろから始めてこれまで7回開催してきました。

大人から子どもまで幅広い層に楽しんでいただいたイベントだったため、自治体連携も視野にいれて、このイベントを全国に広めていきたい!と思い、平日の時間打ち合わせが多くなったので、農業ベンチャーを退職することにしました。

ところが、コロナ禍になってしまい、イベントが継続できず、自治体連携もできないため、どうすればいいのか・・・と思いました。

そこで、中長期的やりたかった食品ロスを活用したレトルトカレーの企画・販売を先にしようと決意しました。

8、レトルトカレーは個人的なプロジェクトだった

実は、「もったいないまつり」と並行して、個人的なプロジェクトとして、レトルトカレーを食べて、その感想をSNSにあげることをやっていました。

きっかけは、年末年始に毎回集まる仲間がいて、新年会のときに、その年の抱負を掲げて、食べることで数値的な目標を立てられないかなと思い、ふと思ったのがカレー屋さんと100軒まわれば面白そうだと思いました。

でも当時は、会社員だったのでお店に行って食べるのは難しそうだと思い「レトルトカレーなら100種類食べれそう」と思い、レトルトカレーを食べてその感想をSNSにあげる!と宣言しました笑

#きっかけはふとしたきっかけです

#これが仕事になるとは思わなかったです

手始めに、スーパーやコンビニでレトルトカレーを手に取って、レトルトカレーの種類の豊富さにびっくりしました!

レトルトカレーを食べる活動を続けているうちに、お土産や地方のご当地カレーをいただくことも多くなり「感想教えてよ!」と言われることが多くなりました。

また、レトルトカレーは現地をPRを目的としたカレーもあるんだな!と気づきました。

色々なカレーを食べてみたい!ということで私セレクトで飲食店とのコラボすることもありました。

#現在は月に1回程度しております

100種類食べるところから、今では1000食以上レトルトカレーを食べるようになり、いつの間にかカレーの人になりました。

9、レトルトカレー作りは1年かかりました

コロナ禍はイベントができなくなり、レトルトカレーをECサイトで販売しながら、販売の収益はわずかなので、バックオフィス業務の業務委託を企業から受けながら、レトルトカレーの企画が始まりました。

レトルトカレーの製造工場探しは最初は苦戦し「規格外のものは難しい」と電話で断れることがほとんどでした。

#衛生的に難しい

#食の安全性を担保したい

探した結果、宮崎県にある製造工場にお願いすることができてスタートすることができました。

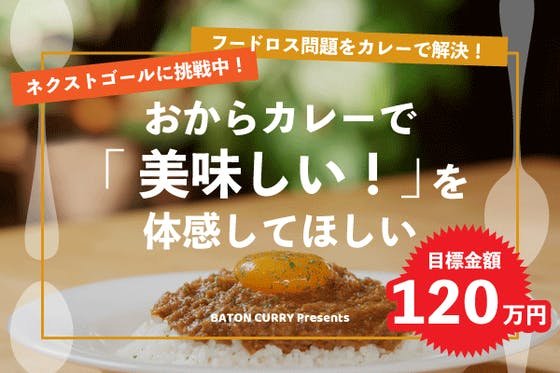

初めに開発したレトルトカレーはおからのレトルトカレーで、おからは豆腐を作る際に発生するもので、栄養素が含まれている食材にも関わらず、産業廃棄物でお金をかけて捨てているものです。

とある商品開発セミナーで東京の日野市にある「とうふ処 三河屋」さんと出会い、そこで1日100キロくらいのおからがでると聞きました。

そこで私は、「カレーにしてみませんか?」と声をかけて、商品化に進みました。

工場と三河屋さんと調整しつつ、製品化でき、クラウドファンディングで支援者を募ったところ、243名の方にご支援いただきました。

10、レトルトカレーは世界を救うと感じた

おからカレーをきっかけに様々なレトルトカレーの開発支援をさせてもらい、現在では10商品のレトルトカレーをプロデュースしております。

#ありがとうございます

カレーは国民食であり、様々な目的で幅広い人に届けられる食べ物だなと商品を作って感じました。

カレーは、どの食材(肉、魚、野菜、果物)にもあいますし、栄養価の高い食品であります。

それをレトルト化することで長期保存可能なので、災害対策として、貧困対策の問題も同時に解決すると思っております。

まさに、レトルトカレーでもったいない食材の活用ができ、様々な解決ができると思ったのです。

11、今後に向けて

現在、一次生産者や食品メーカーから受けた相談を中心に約30のレトルトカレーの開発案件が進んでおります。

#ただすべて案件化になる保証はないです

目標としては、47都道府県の1718市町村のレトルトカレーを作って、市町村別の商品を作り、日本からスタートし、世界の食品ロスの削減につなげたいと思っております。

カレーを食べて食品ロスに貢献する、そんな世の中が当たり前になれれば良いと思っております。

12、最後に

最後までお読み頂きまして、ありがとうございます。

1年間の振り返りということで、よく聞かれる「どうしてこの事業をしたのですか?」ということをつらつらと記載しました。

さて、明日は、ちょっと変わった視点で、レトルトカレーに関することを記載してみたいと思います^^

▼ECサイトはこちら

▼ホームページはこちら