飢饉、やってみた <中編>

さて、そんなわけで、私は、市内のお寺の境内に、生でも食べられるドングリを拾いに行った。

生でも食べられるドングリとは、ずばりスダジイである。

マテバシイといい、スダジイといい、シイの木の実は、クヌギ、ナラ、カシのドングリにたち比べて、灰汁が少ない。

ほぼない、と言っても過言ではない。

だから、どちらも生食可能である。

ただ、マテバシイは、大きくて殻がむきやすいというメリットはあれど、そのまま食べてもあまりおいしいとは思えない。

乾燥させて挽いて粉にし、小麦粉とまぜたものを焼いて、クッキーにしたりする人もいるが、私がやってみたいのは「飢饉」である。

「パンが無ければケーキを食べればいいじゃない」

――マリー・アントワネットの言葉として伝わっているが(実際は、別人の言葉らしい)、飢饉のときに小麦粉やバターや砂糖が手に入るわけがない。

あくまで、他に食べるものがない中で、比較的食べやすいスダジイを、いかに美味しく食べるかを試してみたいのだ。

したがって、お菓子にするという線は、必然的に選択肢から消える。

ちなみに、この状態で食べてみると、大きめの生米をボリボリ食べている気になってくる。

硬さもだいたい生米程度、味は取り立てて美味しいわけではないけれど、各種ドングリの中では断トツに食べやすい。

三内丸山遺跡のまわりにどんぐりの畑があったのも納得できる。

主食になれる実力派どんぐり、それがスダジイ。

けれども、スダジイは悲しいかな、コシヒカリみたいなブランド米ではなく、スーパーで安売りしている、甘みの少ない米の味である。

まあ仕方ないよね、誰も味を整えるための品種改良をしてこなかったのだから。

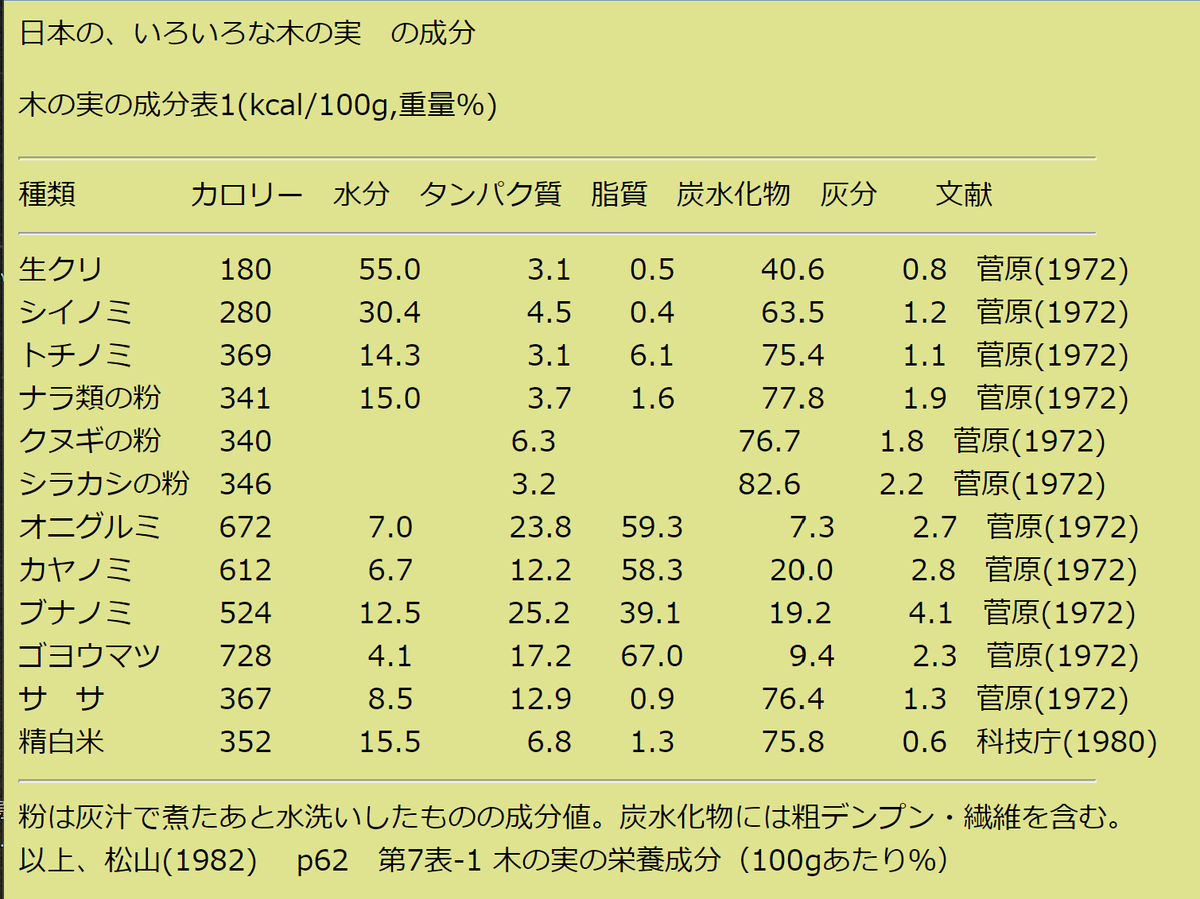

食品成分表を見てみると、スダジイは栗よりもハイカロリーで、炭水化物含有量もそこそこ多い。

「かてもの」としては、あく抜きの手間がかからずかなり優秀な部類だろう。

この作業をしながら、私は高校時代の同級生を思い出していた。

英文読解の授業の時だ。

教材は「アンネの日記」。

そう、ナチスに迫害され、隠れ家に身を潜めていた作家志望の女の子、アンネ=フランクの日記だ。

その日の授業では、アンネ達が、隠れ家で食べていたものが描写されている個所を和訳していた。

同級生の彼、塚本君は「boiled rotten lettuce」について悩んでいた。

「boiled=茹でた」 「rotten=腐った」「lettuce=レタス」。

素直に訳せば、「茹でた腐ったレタス」である。

しかし、これが日本語の難しいところ。

これだと、「腐ったレタスを茹でたもの」なのか「茹でたレタスが腐ったもの」なのか、判断ができない。

塚本君が、それを先生に質問すると、先生は言った。

「あのな、塚本。想像してみろ。腐ったレタスでも茹でれば、殺菌されて食べられそうじゃないか?でも、茹でたレタスが腐ってしまったとしたら、そんなもん食ったらとんでもないことになるぞ?」

……なるほど、それもそうである。

英文読解には、単語力や文法だけでなく、常識も必要なのだとあの時知ったのだった。

かびたスダジイを、何とか食べようと試みる自分と、アンネを重ね合わせ、塚本君を思い出して、ほっこりしてしまった。

まあ、それはいいや。

話をスダジイに戻す。

あとからネットの情報で知ったのだが、スダジイを煎って食べるには、殻つきのままフライパンで蓋をして弱火で煎るものらしい。

ポップコーンのように、殻がはじける音がしたら、フライパンをゆすって、スダジイをひっくり返し、全体が割れるまで加熱する。

しかし、私は、先に殻をむいてしまったので、加減がよくわからなかった。

結果、なんだか、すごく香ばしくておいしいものと、硬すぎるものとに分かれてしまった。

味は、節分の時に用いる煎り豆に近い。

香ばしさがそう感じさせるのかもしれない。

火が通り過ぎて硬くなったものは、石のように硬い。

奥歯が一か所欠けてしまった。

【結論】

スダジイは、歯が丈夫な若い人達には、煎っても提供できるが、中年期以降の人にはこの調理法は辛い。

しかも、「かてもの」としては、腹を満たすことを最優先にしなくてはならないのに、この食べ方では、ちょっとしたおやつ感覚ですぐに無くなってしまう。

飢饉のときに、おやつなんて、ぜいたくできる家があるはずがない。

煎りスダジイは、飢饉飯としては不適格である。

そこで、「かてもの」に記載のあった「蒸して食べる」方法に挑戦してみることにした。

残ったスダジイを半分にし、片方を蒸すために水に浸ける。

浸水は一晩でいいだろう。

残りは、「かてめし」として、米と一緒に炊くつもりだ。

スダジイご飯というわけだ。

明日は、それらを食べてみよう。

それと、歯医者の予約も忘れないようにしなくては。

(後編へ続く)

**連続投稿272日目**

いいなと思ったら応援しよう!