【民俗学】旧暦と新暦ってなんなのさ!暦(カレンダー)の民俗学【VTuber 諸星めぐる】

今日は年度はじめ!

みなさんは、毎年カレンダーを購入されるでしょうか?

カレンダーの種類は豊富で、シンプルな月と曜日だけのものから、祝日、旧暦や月の満ち欠けが詳細に書き込まれたものまでの情報量だけでなく、マンスリー、ウイークリー、日めくりとその形態もさまざまですよね。

今回はそんなカレンダーに欠かせない【暦(こよみ)】の歴史とその変遷について解説します。

めくるめくめぐるの世界へようこそ、書店員VTuberの諸星めぐるです。

アーカイブはこちら▼

暦とは

そもそも、暦とは時間の流れを年・月・週・日といった単位に当てはめて数えるように体系付けたものを指します。

さらに、その方法でまとめてあるものをカレンダーと呼びます。

また、現在の日本の暦は太陽暦のひとつ、「グレゴリオ暦」を採用しています。

ご存じの方もいらっしゃるでしょうが、日本においては、現在の太陽暦の前には別の暦を用いていました。

そう、暦には種類があるのです。

暦は大きく分けて3つあり、太陽をもとにした「太陽暦」、月の満ち欠けをもとにした「太陰暦」、太陰暦をもとに太陽の動きを加味した「太陰太陽暦」があります。

そんな世界で一番古い暦は6000年前の「古代エジプト暦」だといわれています。

日本の暦の始まり(諸説あり)

飛鳥時代に伝来?

伝来したのは6世紀から7世紀はじめごろと考えられています。

当時の朝廷は百済から暦法や天文地理を学ぶために僧を招き、飛鳥時代に日本最初の暦が作られたと伝えられています。

大化の改新を経て律令国家へ

百済からの伝来のあと、今後は独自に暦を作成することになります。

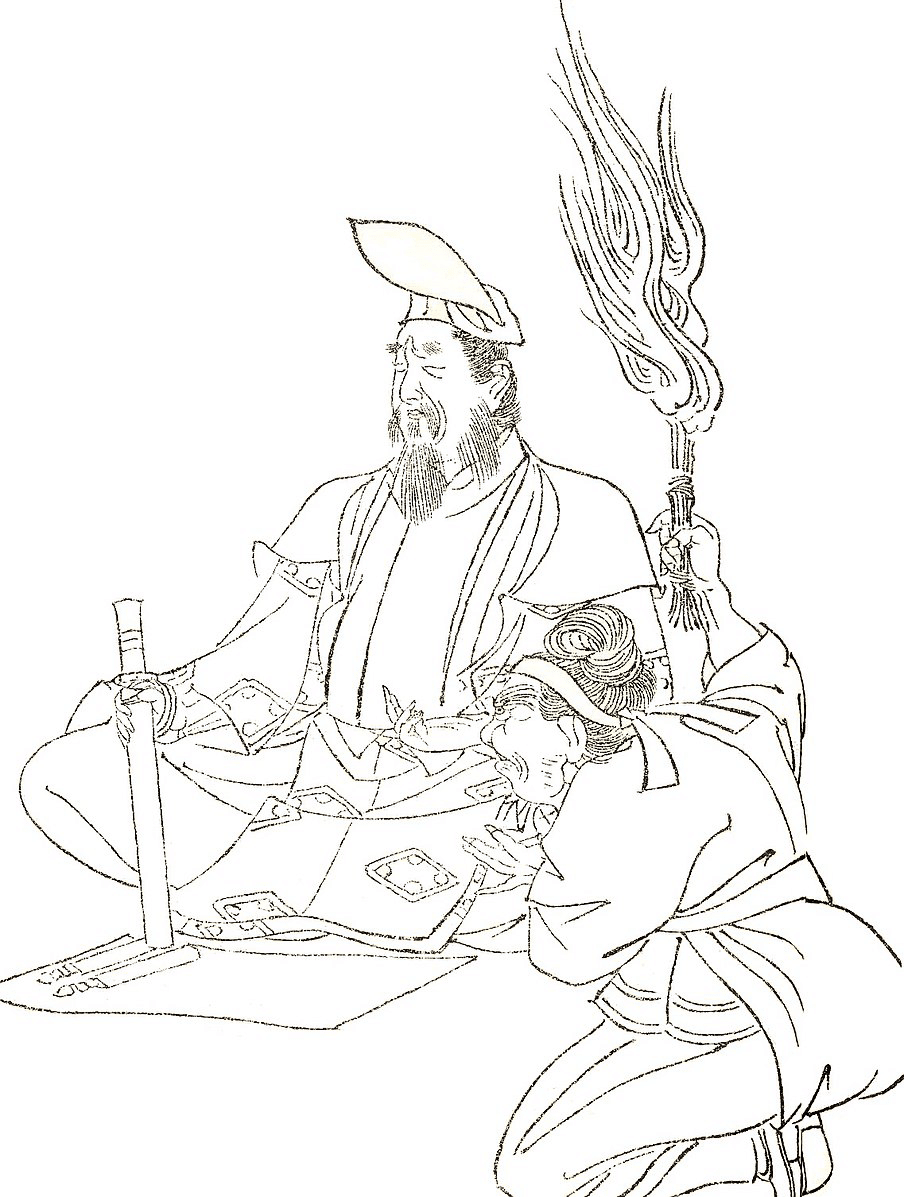

その業務にあたったのが陰陽寮。

彼らが暦の作成、天文、占いを司る任務にあたりました。

そう、術師の陰陽師のイメージが強いのですが、実は陰陽師は陰陽寮の役職に過ぎず、調伏や呪術は一部の役職の業務に過ぎませんでした。

暦作成の具体的な流れとしては、

まず、陰陽頭のもとで暦博士が暦を編纂します。

そして、陰陽寮で作られた暦は毎年十一月朔日に天皇へ渡され、各地に分布されるのです。

旧暦(太陰太陽暦)とは

太陰太陽暦では、1ヶ月を天体の月(太陰)が満ち欠けする周期に合わせます。

ところが、しだいに暦と季節が合わなくなるのです。

このため、2~3年に1度は閏月(うるうづき)を設けて13ヶ月ある年を作り、季節と暦をイイ感じに調節していました。

また、暦の制定は朝廷や後の江戸時代には幕府の監督下に置かれていました。

太陰太陽暦の種類

微調整が必要な暦は、たくさん輸入されてきました。

しかし、遣唐使の廃止で改暦がなされず、誤差が蓄積した宣明暦(せんみょうれき)がその後江戸時代までの823年間継続して使用されました。

そして、あまりに長く使用されたために算出方法が民間に伝わり、これにより鎌倉時代以降の朝廷の力が弱まった後は民間暦が各地で独自に作られたそうです。

南北朝時代

朝廷の力が弱まり、新しい暦法が地方にいきわたらなくなると、各地で簡略化された仮名暦(かな遣いの暦)が作られるようになりました。

三嶋暦、会津暦、京都の経師暦、南都暦(なんとごよみ)、丹生暦(にうごよみ)、伊勢暦などがあります。

江戸から明治の暦の改革

暦は京都、伊勢、奈良、三嶋、江戸、大宮、会津から配布が許されました。

その場合でも暦も作成には先ず土御門家で行い、厳重な審査の上各奉行所にあげられます。

一方、江戸時代に入ると江戸で、暦の発行・販売を行なう暦問屋が現れました。

「貞享の改暦」

江戸中期、暦学の研究が盛んになると、800有余年も使い続けた宣明暦への批判が高まってきました。

本来は中国の当時最強暦法だった「授時暦」を採用しようとしたのですが、授時暦法では予測できなかった日食を宣明暦法で予測できたことにより、断念。

そして1684年に渋川春海(しぶかわはるみ)によって初めての日本の暦法「貞享暦」(じょうきょうれき)が作られ、宣命暦は役目を終えます。

このあと、「宝暦の改暦」(1755)、「寛政の改暦」(1798)そして「天保の改暦」(1844)の全部で4回の改暦が行われました。

明治時代

明治に入り、陰陽寮の廃止になると、暦の管轄は東京大学星学局に移され、土御門晴栄卿は星学局出任となりました。

これにより、民間暦が巷間氾濫し多種多様な雑暦が出て世間は大混乱になります。

明治9年には内務省に移動。天文台建設をめぐる海軍省・内務省・文部省の乱立時代を経て、明治21年の東京天文台設立にて終結します。

太陽暦

幕末には和暦と西暦の照合も必要となり、萬国普通暦なども作られていました。

明治5年12月3日を明治6年1月1日とし、(ややこしい!)20日後に1000年以上も続いた太陰太陽暦から太陽暦に移行されます。

以後、太陽暦は新暦、天保暦は旧暦と呼ばれ、1日を24時間とする定時法が採用されることになります。

この太陽暦は、季節とのズレが少なく、うるう年のルールも単純です。

それにしても、なぜこんなに強引に移行がなされたか。

その理由は「月給制を採用」したからでした。なんてこった。

旧暦の併記は明治42年暦まで続けられるます。

大寒、小寒など古来から太陰太陽暦で使われた季節を現わす言葉はいまでも残っていますね。

その他の暦の中のことば

干支

干支は、年、月、日、時間、方位などを示すためにも使われ、それらの吉凶を表わすようにもなりました。

六十干支(ろくじっかんし)

干支の組み合わせ(十干と十二支の組み合わせ)は60通りあり、六十干支と呼ぶ。これが一巡すると還暦となる仕組み

方位神(ほういじん)

方位の吉凶を司る神。現在でも一部の暦や占いなどで使用されています。

六曜(ろくよう)

14世紀ごろに中国から日本に伝来、幕末から使用されるように。

現在は、先勝(せんしょう、せんかち、さきかち)、友引(ともびき、ゆういん)、先負(せんぷ、せんぶ、せんまけ、さきまけ)、仏滅(ぶつめつ)、大安(たいあん、だいあん)、赤口(しゃっく、じゃっく、しゃっこう、じゃっこう、せきぐち)などが残ってますね。

九星(きゅうせい)

古代中国から伝わる民間信仰

日本の陰陽道では、下表のように木・火・土・金・水の五行や十干・十二支・八卦に割り当てて九星図を作成し、人の生年や方位に当てて運勢や方位の吉凶を占う

いかがでしたか?

カレンダーを選ぶとき、宝くじを買うときに思い出してもらえれば幸いです!

良かったらチャンネル登録・♡をお願いします!

それではみなさん、

さよなら×3