柴田勝家「雲南省スー族におけるVR技術の使用例」にリベンジを挑む

いつもお疲れさまです。

皆さんは柴田勝家という方をご存知でしょうか?

と聞くと、織田信長に仕えた戦国武将を思い浮かべる人が多いかもしれませんが、私は文学好きなので柴田勝家といえばSF作家の方を思い浮かべます(すっとぼけ)。

柴田氏の代表作を挙げるならば、デビュー作にして第2回SFコンテスト大賞受賞作の『ニルヤの島』、第52回星雲賞の日本短編部門に選ばれた「アメリカン・ブッダ」といったところでしょうか。

ただ、私としては『メイド喫茶探偵黒苺フガシの事件簿』が次なる代表作としてもいいのではないかと思うのですが、誰か賛同してくれる方はいませんか……。

そんな柴田氏の著作を初めて読んだのは、大学のゼミ演習の時でした。

演習の内容は、日本文藝家協会が編集を務めた『短編ベストコレクション 現代の小説』(徳間文庫)に掲載された小説の中から一編を選び、書誌情報から本文異同、さらには語釈や同時代評までを調査するというものでした。

そこで当時の私が選んだのが、柴田氏の「雲南省スー族におけるVR技術の使用例」だったのです。

青崎有吾氏や伊坂幸太郎氏、法月綸太郎氏など錚々たる面々が名を連ねる中、小説らしからぬ題名である本作を目にした時、「これだ!」と直感で選びました。

そうして、当時の私は心の赴くままに本作を読み、意気揚々と調査を始めたわけです。しかし、上手く文学研究に落とし込むことができませんでした。

「よく調べられているけど、考察の部分がイマイチでしたね」

このような評価を、ゼミ担当の恩師から頂戴しました。

それから幾星霜を経て。文学熱が再び高まりつつある私は、ふと思いついたのです。

「あの時のリベンジを、いま果たすことはできないのか?」

本稿は、SF作家・柴田勝家氏の著作「雲南省スー族におけるVR技術の使用例」にリベンジを、というより未熟だった自分ができなかった研究をここでやり直してみようという試みになります。

リベンジを果たすにあたって、まずは大学生当時の私が作成した調査データを掘り起こしてみました。データの内容は2017年までの情報しか反映されていませんので、不足分を今の私が追記する形で以下にまとめてみました。

*なお、本稿では「雲南省スー族におけるVR技術の使用例」のネタバレを大いに含んでいます。未読の方は何卒ご注意ください。

『雲南省スー族におけるVR技術の使用例』柴田勝家

① 書誌情報

【初出】『SFマガジン2016年 12月号』2016年12月、発行:早川書房

【再録】編者:早川書房編集部『伊藤計劃トリビュート2』2017年1月、ハヤカワ文庫JA

編者:日本文藝家協会『短編ベストコレクション 現代の小説2017』2017年6月、徳間文庫

・2018年7月には、早川書房から単刊電子書籍として販売。

2020年2月には、『2010年代SF傑作選 2』(伴名練・大森望編、ハヤカワ文庫JA)に、2020年8月には、『アメリカン・ブッダ』(柴田勝家、ハヤカワ文庫JA)に再録された。

・また、2018年の第49回星雲賞日本短編部門を受賞した。

② 作者

1987年生まれ、東京都生まれ。成城大学大学院文学研究科日本常民文化専攻所属。外来の民間信仰の伝播と変容を研究している。戦国武将の柴田勝家を敬愛する。東京都在住。2014年、『ニルヤの島』でハヤカワSFコンテスト大賞を受賞し、作家デビュー。他の作品に『クロニスタ 戦争人類学者』(ハヤカワ文庫JA)、『ゴーストケース 心霊科学捜査官』(講談社タイガ)がある。

【引用元】編者:早川書房編集部『伊藤計劃トリビュート2』2017年1月、ハヤカワ文庫JA

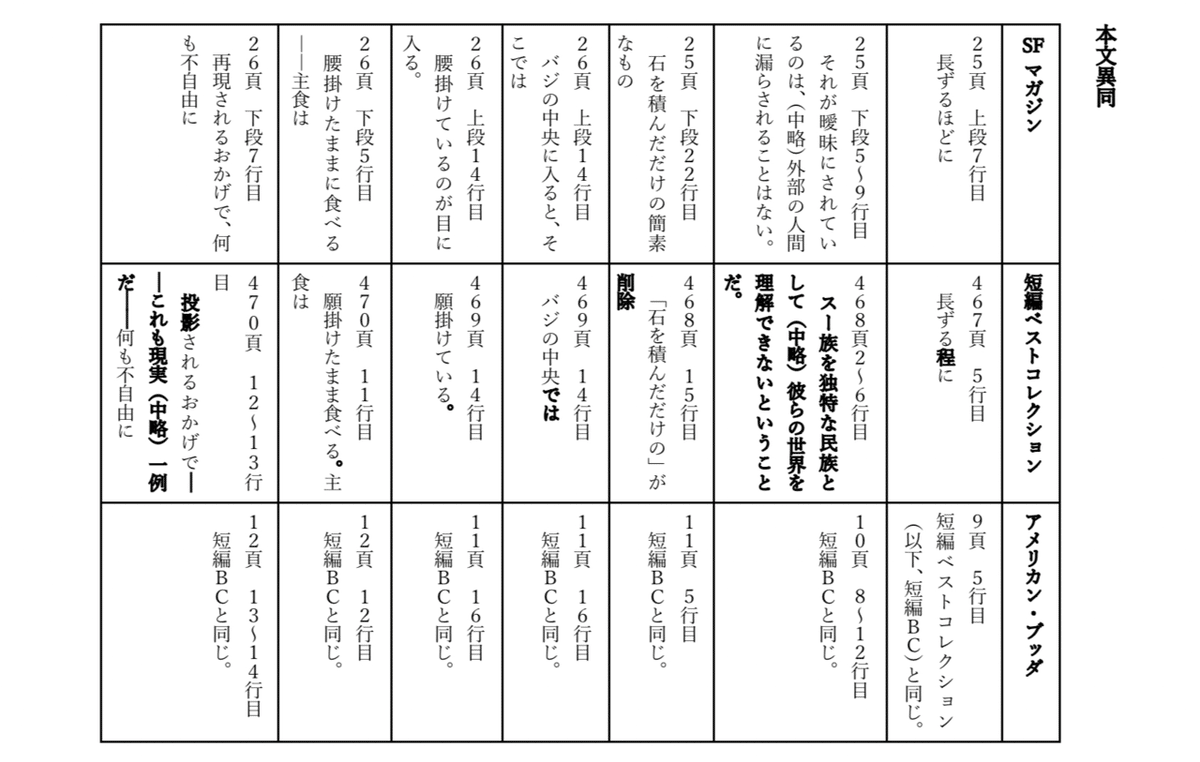

③ 本文異同

*Wordで作成したデータをスクショして掲載しています。

④ 梗概

中国南部の雲南省とベトナムのラオスにまたがるところに住まう少数民族スー族には、VR(バーチャルリアリティ)のヘッドセットを装着して暮らすという奇妙な慣習があった。彼らは就寝を除くほとんどの時間を、VR空間上で生活しているのだという。

スー族は生まれてすぐにヘッドセットを装着し、死ぬまでVR空間の中で生き続けることとなる。食事や場所の移動などは、配偶者である介添人の女性の手を借りるため、彼らがヘッドセットを外すことはない。結婚と出産、祭礼に葬式といった冠婚葬祭も全てVR空間内で完結しており、現実世界における衣食住の全てが簡素なものとなっていた。

そうしたスー族の生活を現地で調査した「私」は、VR空間でのみ生活するスー族の村人と、彼らを支える介添人の女性たちとの関係性の強さを感じた。介添人たちは、配偶者の見ている世界について根本的に理解はできないと知りつつも、彼らの世界を尊重し、共に生きていこうとしている。そこに、スー族の生活の本質が見出せるのではないか、と「私」は考えたのだった。

それから「私」は、スー族の生活をVRで追体験できる企画をアメリカの学生たちに体験してもらった。すると、一人の学生が「私」に向けて「スー族は本当に実在するのか確証が持てない」という旨のメッセージを送ってきた。

そのメッセージを受け取った「私」は、一つの答えに辿り着いていた。スー族の人間は、VR空間の中で「頭の中にしか存在しない世界」を生きており、ヘッドセットの内側から見える情報を収集し、それを想像することで世界を構築しているのだという。

ただしそれは、スー族に限った話ではない。限られた情報を繋ぎ合わせて、世界とはこうなのだと想像して生きているという点において、「私」と学生たちも同じなのだ。

「私」はまだ見ぬ学生を思いつつ、籐座(アタドゥ、スー族が使っている椅子)に腰掛けるのだった。

⑤ 人物形象

・私

少数民族のスー族を調査した人物。スー族の長老の発言によれば、アメリカ人。アメリカの学生から「先生」と呼ばれていたことから、大学の教授と予想される。

・端童(ルートン)

外部からやってきた人間にスー族の案内をする人。二人一組で行動していて、一人はヘッドセットを付けて、もう一人は外部との取次役としてヘッドセットを付けていない。たいていは夫婦が務めている。

・長老

スー族の長にあたる人物。スー族の文化や価値観について「私」に語り、スー族の世界と外の世界との違いを教えた。

・介添人の女

「私」を案内した端童の妻。「私」に、スー族と「私」たちの世界を結ぶ重要な示唆を与えた。

・学生

スー族の記録を再現したVRを体験したアメリカの学生。スー族が本当に実在しているのかどうか疑問を抱く。

⑥ 場所・空間

舞台は「中国南部、雲南省とベトナム、ラオスにまたがるところ」で暮らす少数民族スー族の自治区。時代は、スー族が「二〇年代に中国が推奨した、少数民族によるSE(システムエンジニア)養成政策の賜物」と称されていることから、2020年より後の近未来だと予想される。

『短編ベストコレクション 現代の小説2017』467頁より参照

⑦時代背景やカテゴリーの説明

・VR(バーチャルリアリティ)

実際の現実として目の前にあるわけではないが、機能としての本質は現実のそれと同じであるような環境を、コンピュータやさまざまなデバイスを用いてユーザーの感覚を刺激することで、理工学的に作り出す技術。

・VRを構成する要素

3次元空間性

ユーザー(人間)にとって、自然な3次元空間を構成していること。リアルタイム性

ユーザーがバーチャル環境の中で、その実時間における相互作用をしながら自由に動けること。自己投射性

バーチャル環境とその中にいるユーザーとの境目が無く、ユーザーがシームレスにバーチャル環境へ入り込んだ状況が作られていること。

【参考文献】I/O編集部『「VR」「AR」技術最前線』2015年1月、工学社

⑧語釈

・うんなん 【雲南】(=雲南省)

中国南部の省。省都は昆明(こんめい)。温暖な高原地帯で、稲作などが行われ、錫(すず)・銅や大理石を産する。ベトナム・ラオス・ミャンマーに接し、多民族が居住。ユンナン。

"うんなん【雲南】[中国の省]", デジタル大辞泉, JapanKnowledge, https://japanknowledge.com, (参照 2018-05-16)

・ラオス

インドシナ半島北東部の内陸にある人民民主共和国。西部国境近くをメコン川が流れる。住民の半数あまりはラオ族で、カー族、メオ族などの少数民族がいる。国教は仏教。一九五三年王国としてフランスから独立、翌年ジュネーブ協定で承認された。七五年に人民民主共和国となった。米、チーク材、コーヒー、錫などを産出する。首都ビエンチャン。

"ラオス", 日本国語大辞典, JapanKnowledge, https://japanknowledge.com, (参照 2018-05-16)

・クロスモーダル知覚(=クロスモーダル現象)

認知科学や心理学で、視覚と味覚、視覚と聴覚など、本来別々とされる知覚が互いに影響を及ぼし合う現象。赤い色を付けた甘味料が入った飲み物はイチゴ味を連想させるなどの例が知られる。クロスモーダル効果。クロスモダリティー現象。

"クロスモーダル‐げんしょう【クロスモーダル現象】", デジタル大辞泉, JapanKnowledge, https://japanknowledge.com , (参照 2018-06-19)

・マイノリティー

(1)少数。少数派。少数党。マジョリティー。

(2)多民族国家で、相対的に数の少ない民族。

"マイノリティー", 日本国語大辞典, JapanKnowledge, https://japanknowledge.com, (参照 2018-05-16)

・メアリーの部屋

オーストラリアの哲学者であるフランク・ジャクソンが提唱した物理主義、特に機能主義を批判する内容の思考実験である。

*以下、参考文献からの引用文。

「赤という色について知るべきことを、マリーはすべて知っている。

(中略)実のところマリーは全色盲で、色はまったく見えない。彼女にとって、世界は白黒映画のようなものだ。

(中略)現在では、神経外科学が進歩したおかげで、治療ができるようになった。もうすぐマリーは、色のついた世界を初めて見ることになる。

ということは、知識は豊富だったけれど、実際、マリーは赤についてすべてを知っているわけではないのかもしれない。知るべきことがまだひとつ残っている。赤がどんなふうに見えるか、だ。」

【参考文献】

ジュリアン・バジーニ/著・向井和美/訳『100の思考実験──あなたはどこまで考えられるか』2012年3月、紀伊國屋書店より

『オーストラリアの哲学者フランク・ジャクソンによる「マリーの部屋」』オックスフォード大学、1991年

・邯鄲(かんたん)の夢

邯鄲の枕に同じ→邯鄲の枕

貧乏で立身出世を望んでいた廬生という青年が、趙の都、邯鄲で呂翁という仙人から、栄華が意のままになるという枕を借り、うたたねをしたところ、富貴をきわめた五十余年の夢を見たが、覚めてみると粟がまだ煮えないほどの短い間であったという、沈既済撰『枕中記』の故事。また、枕をして眠ること。人の世の栄枯盛衰のはかないことのたとえにもいう。

【参照】『日本国語大辞典』 第二版 1972年12月1日、株式会社小学館

・シームレス 【seamless】

1 継ぎ目のないこと。また、そのもの。「—構造」

"シームレス【seamless】", デジタル大辞泉, JapanKnowledge, https://japanknowledge.com, (参照 2018-05-16)

⑨注釈

・オリヴァー・サックス『色のない島へ』

世界的に著名な脳神経科医サックス博士が、さまざまな神経症状を示すミクロネシアの人々の日常生活を心暖まる筆致で描くとともに、彼らをとりまく家族や社会にまで視野を広げ、病気と人間との関係を鮮やかに浮き彫りにする医学エッセイ。

【参照】オリヴァー・サックス/著・春日井晶子/訳『色のない島へ 脳神経科医のミクロネシア探訪記』1999年5月、早川書房

⑩同時代評・先行研究

大学生当時に調べた範囲では、同時代評および先行研究の文献は見当たりませんでした。

今回、再び調べたところ、SF作家である樋口恭介氏が柴田勝家氏について言及していらっしゃいました。

樋口氏が編集を手がけた『異常論文』において、「柴田勝家と言えば異常論文である」と評しています。

「異常論文」というのは、簡単に言うと論文の形式を取った小説とのことです。確かにそう言われてみると、「雲南省スー族〜」しかり、柴田氏の別の著作「クランツマンの秘仏」しかり、論文のような小説が何作か見受けられます。

ただ、この言い方はあまり正確ではないそうで、樋口氏の言葉を借りると、「虚構と現実を混交することで、虚構を現実化させ、現実を虚構化させる、絶えざる思弁の運動体」が異常論文なのだそうです。

(正直なんのこっちゃわかr)

柴田氏の作風と異常論文の関係については、後述の考察パートで詳しく触れようかと思うので、ここでは簡単な説明に留めます。以下、参考リンクです。

・樋口恭介「異常論文のこと」webゲンロン、2021.11.10

https://www.genron-alpha.com/article20211110_01/

・名倉編「異常と批評の奇妙な邂逅──小川哲×樋口恭介×東浩紀「『異常論文』から考える批評の可能性──SF作家、哲学と遭遇する」イベントレポート」webゲンロン、2022.1.25

https://www.genron-alpha.com/article20220125_01/

また、ネット上で見かけた読者の感想も同時代評として参照してみます。

一通り見たところ、大半は肯定的な評価がなされていました。例えば、キリカ氏は「共生社会における他者理解の解法の一つを提示した」といい、冬木糸一氏は「細かいところまでつっこんで描写していく事で、架空の民族が立体的に浮かび上がってくる」と述べていらっしゃいます。

その一方で、Odrib氏は否定的な意見を寄せていらっしゃいました。同氏によると、アイデアは面白いが、物語としては物足りなさを感じる「無味乾燥の習作」とのことでした。

あくまで個人の感想ではありますが、先述したお三方の感想は個人的にかなり参考になるものだと思います。この辺りの評価も踏まえて、私自身の考察を行っていきます。

【考察】

・SFにおける文学と思考実験との融和性

本作はVRという科学技術と少数民族とを融合させて、SFでありながらも民俗学的な話として書かれている。だが、本作はそれだけに留まらず、思考実験的な要素も含んでいる。

文中では、メアリーの部屋や邯鄲の夢などといった思考実験を取り上げている。どちらもスー族が見ている世界の姿を想像する上で関わりの深いものとなっている。

そうした例示だけでなく、本作独自の題材も書かれている。十数年前にドイツの研究チームが、スー族の男のヘッドセットを無理やり外したことによって死なせてしまったという事故が作中で語られたが、なぜ男は死んだのか、死ぬ直前に男が見たのはどんな景色だったのか、という疑問が残されたままだった。

また、深刻な電力不足によってスー族の村全体で電力の供給が止まってしまった際に、彼らは一週間もの間、ヘッドセットを装着したまま何事も無かったかのように彼らの世界を生きていた。本来であればヘッドセットを動かすための電力が無くなって、VR空間を見ることは出来ないはずだ。それにも関わらず、スー族は異変に気づくことは無かった。そこから、彼らが見ている世界は一般的なVR空間とは別物ではないかという問いが生まれるが、それについて明確な答えは提示されていない。

このように、明確な答えを出さずに読み手に想像させる余地を与える構造を成していることから、本作は思考実験のような話だと云える。

↑上記の考察は、大学生当時の私が書いたものです。最もらしいことを書いてはいますが、SF作品に思考実験的な要素が含まれていることは至極当然のことで、本作ならではの要素についてもっと掘り下げようとしていなかったのが至らない点だったのだと思います。

SFと民俗学の融合という柴田氏の作風を念頭に置き、そうした作風が本作でどのように描かれていて、なおかつ読者にどのような“読み”をもたらしてくれるのかという点を、以下の文章にて考察していこうと思います。

SFと民俗学の融和性

柴田勝家という作家を紹介する際、SFと民俗学の融合という言葉がよく用いられます。本稿で取り上げた「雲南省スー族〜」に関しては、VRがSFの要素にあたり、少数民族が民俗学の要素にあたります。

その他、『ヒト夜の永い夢』では民俗学の権威である南方熊楠を主人公に据えて、自動人形を巡る物語が展開します。

また、元を辿ればデビュー作である『ニルヤの島』については、人生すべてをデータとして記録できるという「生体受像(ビオヴィス)」が発明された世界で、死んだ人が向かうという「ニルヤの島」の真相に迫る物語になっています。

SFと民俗学を掛け合わせたことで、何がもたらされるのか。私が思うに、SFという非現実的な物語に対して、民俗学的な視点を取り入れることでリアリティを高めてくれているのではないでしょうか。

辞書を引くと、民俗学とは「民間伝承の調査を通して、主として一般庶民の生活・文化の発展の歴史を研究する学問」(デジタル大辞泉より)だと説明されています。

民俗学は人々の生活に深く迫っていく学問であるため、追究すればするほど人々の実態が鮮明になっていきます。言い換えれば、調査対象となる人々の生活感が色濃く感じられるようになるのです。

この要素をSFに盛り込むことによって、読者にとっては架空の少数民族であるはずのスー族が、まるで本当に存在しているかのように感じられるようになるのだと思います。

加えて、本文の大半が論文形式の文体となっていることも、スー族のリアリティを高めているのだとも思います。

現実と虚構の太極図

ここで、先述した樋口恭介氏の「柴田勝家と言えば異常論文である」という評価について触れましょう。

異常論文とは論文のような小説を指し、「虚構と現実を混交することで、虚構を現実化させ、現実を虚構化させる、絶えざる思弁の運動体」と定義づけられています。

さらには、異常論文の創作は「異なる現実を立ち上げる」ことを目指しており、「異常論文は虚構に実在性を与えつつ、現実そのものを複数化する」と述べられています。

「虚構を現実化させ、現実を虚構化させる」とはどういうことなのか。私なりに言えば、虚構の中の現実性、現実の中の虚構性を浮き彫りにすることだと思います。

例えば、ドキュメンタリー番組。ある人の生活に密着したり、事件の現場や証言などの記録を映像として残したり、ありのままの現実を映すことを目的としています。

ただ、ありのままの現実を映すといっても、カメラで撮った映像を何も手を加えずに放送するわけではありません。テレビの放送時間内に合わせて映像を切り抜き、必要に応じて字幕やBGM、ナレーションなどを加えます。

いわば加工された現実がテレビの画面に映し出されているのだと言えます。この、加工された現実というのが現実の中の虚構性になるのです。

一方、虚構の中の現実性についても考えましょう。

虚構というと、小説や漫画などの創作物が代表的でしょう。作者が想像によって作り上げる架空の物語、あるいは架空の世界。

「この作品はフィクションです。登場する人物・団体・名称等は架空のものであり、実在のものとは一切関係がありません」

と説明されているように、現実とは関係がない虚構の存在として扱われています。

しかし、いくら架空のものだと謳っても、創作物の中には多少なりとも現実と繋がる要素が混じっているのではないでしょうか。

小説を書くにしろ、漫画を描くにしろ、全てのアイデアを作者の脳内だけで生み出せるわけではありません。現実の人物や出来事をモデルにしたり、別の創作物からインスパイアを受けたり、と作者が現実から影響を受けて、創作が行われるはずです。ここに、虚構としての創作物と現実との繋がりが見出せます。

虚構の中の現実性と現実の中の虚構性という二つの存在は、さながら太極図のように示せるでしょう。

太極図とは、この世のあらゆるものが陰と陽で構成されていて、この二つは表裏一体なのだということを示したものです。陰陽五行や東洋医学で用いられています。上記のイラストが太極図になります。

太極図は、白い勾玉と黒い勾玉が組み合わさったような絵になっています。白い勾玉は陽(動的なエネルギー)、黒い勾玉は陰(静的なエネルギー)を表しています。

その二つの勾玉を見ると、白い勾玉には黒い丸が、黒い勾玉には白い丸が描かれているのが分かるでしょう。

黒い丸は陽中陰、白い丸は陰中陽と呼ばれるものです。これは陽の中にも陰の性質が、陰の中にも陽の性質が含まれていることを示しています。

太極図における陽中陰と陰中陽のように、現実の中に虚構の性質が、虚構の中に現実の性質が含まれていると考えられるのではないでしょうか。

こうした現実と虚構の表裏一体な関係を、読者に認識させてくれるのが異常論文なのではないか。そう感じたのです。

現実を異化する虚構

樋口恭介氏の異常論文に関する一連の文章を読んで、私は「異化効果」を連想しました。ここでいう異化効果は、演劇用語ないし文学用語としての意味を指しています。

異化効果とは「日常的で見慣れた題材を異質なものに変化させること」(デジタル大辞泉より)です。これを詳しく説明するため、柴田氏の短編集『アメリカン・ブッダ』より、「鏡石異譚(きょうせきいたん)」の一文を引用します。

まず、「鏡石異譚」の冒頭一文目は「くるくると糸車が回っている。」と書かれています。

この文章だけを読むと、糸車を使って誰かが糸を作っているようなイメージが頭に浮かびます。例えば、以下の写真のようなイメージですね。

この写真からは、糸の一本一本を女性が丁寧に紡ぐ、牧歌的な印象を受けます。これが糸車に対する一般的なイメージなのではないでしょうか。

そんな一文目に続いて、次の文章が書かれています。

糸車を回すほどに繭がほつれ、ちりちりと白い糸が伸びていく。滑らかな糸が指先に触れ、ふと断ち切れてしまうのではないかと不安になる。糸ではなく、自分の指が。

「滑らかな糸が指先に触れ、ふと断ち切れてしまうのではないか」と書くことで、それまで牧歌的だった印象からうってかわって、緊張感が漂い始めます。

糸車が回っている。やがてそれは巨大なうねりに繋がっていく。蚕が本能に従って吐きだした糸を解いて、人間のためのものにしていく。それさえも、人間という生き物が営々と紡ぐ文化の糸に過ぎないのだろう。

続く文章では、人間の視点から蚕の視点へと切り替わります。カメラがズームアップしていくように、糸車を回す人間から蚕が吐き出す糸に焦点が当てられるのです。

そして、この後には「二つの糸車が回り、二つの素粒子がその動きに沿って回転する。」と続きます。ここまでくると、糸車が回転する様がまるで別物のように思えてきませんか?

これこそが小説における異化効果なのです。

この異化効果を現実世界そのものに向けようとするのが異常論文なのではないか。私はそう感じたのです。

異常論文という虚構でもって、現実世界の見方を異化し、「異なる現実を立ち上げる」。そうした力の一端を、柴田氏の作品群から窺い知ることができるのではないでしょうか。

VR世界と現実世界の乖離

ここからは、「雲南省スー族〜」の内容により深く着目していきます。

本作が執筆されたのは2016年で、この年は「VR元年」と呼ばれています。この年にVR技術が世間一般に広まり始めたと言われているのです。今で言えば、本作に登場したVR世界はメタバースと呼ばれるのかもしれませんね。

単にVRに関する物語を書くだけであれば、斬新さはそこまで無かっただろうと思います。そこで、少数民族という民俗学的な要素を盛り込むことで、柴田勝家という作家の個性が生まれたのだと言えます。

スー族が暮らすVR世界は、スー族の人間のみが生活するために作られた世界です。彼らの世界に、スー族以外の人間が入ることはありません。

何代にもわたって、閉鎖的に形成されてきたVR世界は、現実世界とは見えているものがまるで異なっているといいます。それが顕著に示されているのは、スー族の長老の火傷です。

長老は、スー族の村を訪れた外部の人の前で直に火に触れたことがあります。素手で火に触れば、当然火傷を負うでしょう。実際、長老は「皮膚は酷く爛れ、血を流した」様子を目の当たりにしたと語っています。

しかし、現実世界でその様子を見た人は、長老の目の前に火は無く、長老の腕に火傷なども無いと言いました。

それからしばらくして、「私」がスー族の村を訪れた際に、彼は長老の火傷の跡を見せてもらいました。長老が差し出した腕には火傷の跡がどこにもありませんでした。

このように、スー族のVR世界と現実世界とでは見えているものに乖離が生じているのです。

世界は脳が生み出している?

ここまで、スー族が住む世界のことを単にVR世界と呼んできました。しかし、彼らが本当にVRという仮想上の世界を生きているのかが疑われる話が、作中で挿入されています。

ある日、スー族の村に電力を供給していた会社がトラブルに見舞われてしまいました。そのせいで、VR機器の稼働に必要な電力が足りなくなってしまう危機に陥ってしまうのです。

電力供給が止まってから1週間が経ち、政府の役人がスー族の村を訪れました。すると、スー族の人たちは普段となんら変わりない生活を送っていたのです。話を訊いても、電力供給が止まっていたことを誰も気づいていなかったとのこと。

住人たちのヘッドセットがずっと起動していたのか、それとも止まっていたのか。真相は分からずじまいでした。

もし、ヘッドセットが動いていなかったのだとすれば、スー族の人たちは果たして何を見ていたのでしょうか。

この話を聴いた「私」は、ある推測を立てました。

スー族は「自らの脳で別の世界の光景を描き」続けているのではないか、と。

スー族が見ているのはヘッドセットの内側に投影されたVRではなく、自らの脳が生み出した光景ではないのか。そのため、ヘッドセットが動いていなくとも、彼らが生きる世界にはなんら支障を及ぼさないのだろう。「私」はこう考えたのです。

また、長老曰く、「私」をはじめとする外部の人間のことは「一つの点」として見えているというのです。点というのは文字通りの点ではあるそうですが、スー族にとっては「個人の情報」そのものでもあるというのです。

ここまでくると、スー族のVR世界は現実世界とはまるで別物だということが窺えます。

スー族の人たちが暮らす世界では、一体どのような光景が見えるのか。謎は深まるばかりです。

分かり合えなくても寄り添い合って生きていく

スー族の調査を終えた「私」が、村を出立しようとしたところで、村を案内してくれた端童(ルートン)の妻(介添人の女)から話を聞きます。その話は、「スー族と我々の世界を結ぶ上で大事な示唆」をもたらしてくれたといいます。

夫や村の人間が見ている世界というのは、単なる点と線の集まりです。ただ夫の言う点と線がどういうものかはわかりません。しかし私達が見ている世界のあらゆるものが、全て点と線で表現できると言うのです。

介添人の女が言うには、スー族のVR世界は点だけでなく線も存在しているのです。この二つの存在が集まってできたのが彼らの世界なのだといいます。

スー族の妻として選ばれるのは、主に近隣の部族から迎えられた女性で、生まれつきスー族の人間ではありません。

そのため、スー族の世界について初めて聞かされた女はそのことを理解できませんでした。「私は夫が見る世界と自分が見る世界が、決定的に違っていることを恐れ」たと語っています。

ですが今は考えが変わりました。私達は民族の違いなしに、全ての人が同じものを見ていると信じ込んでいるだけなのでしょう。私の見る風景は私にしか見えないのなら、彼らが彼らだけの世界を見ていることと何が違うというのでしょうか

食事の世話などを行い、夫たちと共に生活していくうちに、女の心境に変化が起きました。自分と夫とでは見ている世界はまるで違うのだということを受け入れて、夫の見ている世界を尊重するようになったのです。

介添人の女が語った話。これこそが本作の中核になっているのではないかと思います。

スー族がVRを通して見ているのは、「純粋な点と線で構成された、極めて霊的な世界」です。それは仮想空間のみに当てはまるものではなく、私たちが生きる現実世界においても当てはまることではないでしょうか。

自分と他人が見ている世界は同じだと思っていても実は全く異なります。日本での生活が、他の国でも全く同じということはありません。場所が変われば景色が変わるのは当然として、そこに暮らす人々の文化や価値観も変わってきます。

人を取り巻くありとあらゆる要素が変わるため、自分と他人が生きる世界は全く異なって見えるということができるのです。

遠い地域の話はもはや「単なる記号の連なり」でしかなく、お互いに見ている世界を根本から理解することは困難だといえるでしょう。

しかし、スー族の女性たちは「配偶者の見ている世界に一定の理解を示しつつ、根本的な理解はできないことを知り、それでも共に生きて」います。

彼女らの姿を見ると、分かり合えなくても寄り添い合って生きていくことができるのだと思わせてくれます。

リベンジは果たせた……のか?(本稿のまとめ)

「雲南省スー族におけるVR技術の使用例」を読み解いていくと、他者理解というテーマを発見できました。そのテーマを、VRというガジェットと民俗学的なアプローチを掛け合わせて描き出しているのです。

また、本作で語られた世界の見え方は人によって異なるのだという考えは、読者の世界をも異化し、「虚構を現実化させ、現実を虚構化させ」てくれます。

と、ここまで書いてようやく、未熟だった私の大学時代の研究にリベンジを果たすことができたのではないかと思います。そして何より、柴田勝家氏の著作の面白さについて語ることもできたと感じています。

おかげさまで、すっかり柴田勝家ファンとなりました。

(字面だけ見ると日本史好きな人みたい……)

今後も柴田氏のフォロワーが増えてくださることを期待し、ここで筆を置かせていただきます。

*以下、本稿では引用していませんが参考文献として柴田勝家氏のインタビュー記事も載せておきます。柴田氏の風貌ってホントに戦国武将みたいですよね。