【もののふ椿🌺ルーツ旅振り返り④】江戸時代の先祖を探す簡単な方法

こんにちは、もののふ椿です😊🌺

やっと原稿の第4章まで書き終わったので、明日、編集者さんに送ることにしました。

この調子なら、なんとか今年8月の出版に間に合いそうです(良かった~)✨

▼江戸時代の先祖の戸籍は、もう取れないかも…

今回の過去記事の振り返りは、江戸時代の先祖の手がかりをつかむための方法です。

ルーツ探しの基本的な方法は、ご存じの方も多いかと思いますが、直系尊属の除籍謄本をとることです。

でも、これって永久に保管されているわけではなく、時間がたつと廃棄されることをご存じでしょうか。

役所の保存期間は、平成22(2010年)に80年間→150年間に延長されました。

しかし残念なことに、すでに廃棄されているケースも多いのです💦

「いつか時間ができたらルーツ探しをしたい」と思っていても、その時はすでに明治・大正時代の除籍謄本が取れなくなっている可能性があります。

気になる方は、ぜひ今のうちにトライしてくださいね。

そもそも、東京や沖縄など戦火が激しかった場所では、当時の戸籍が焼けてしまって存在しない自治体があります🍀

▼明治の戸籍をみれば、江戸時代の先祖がわかることも

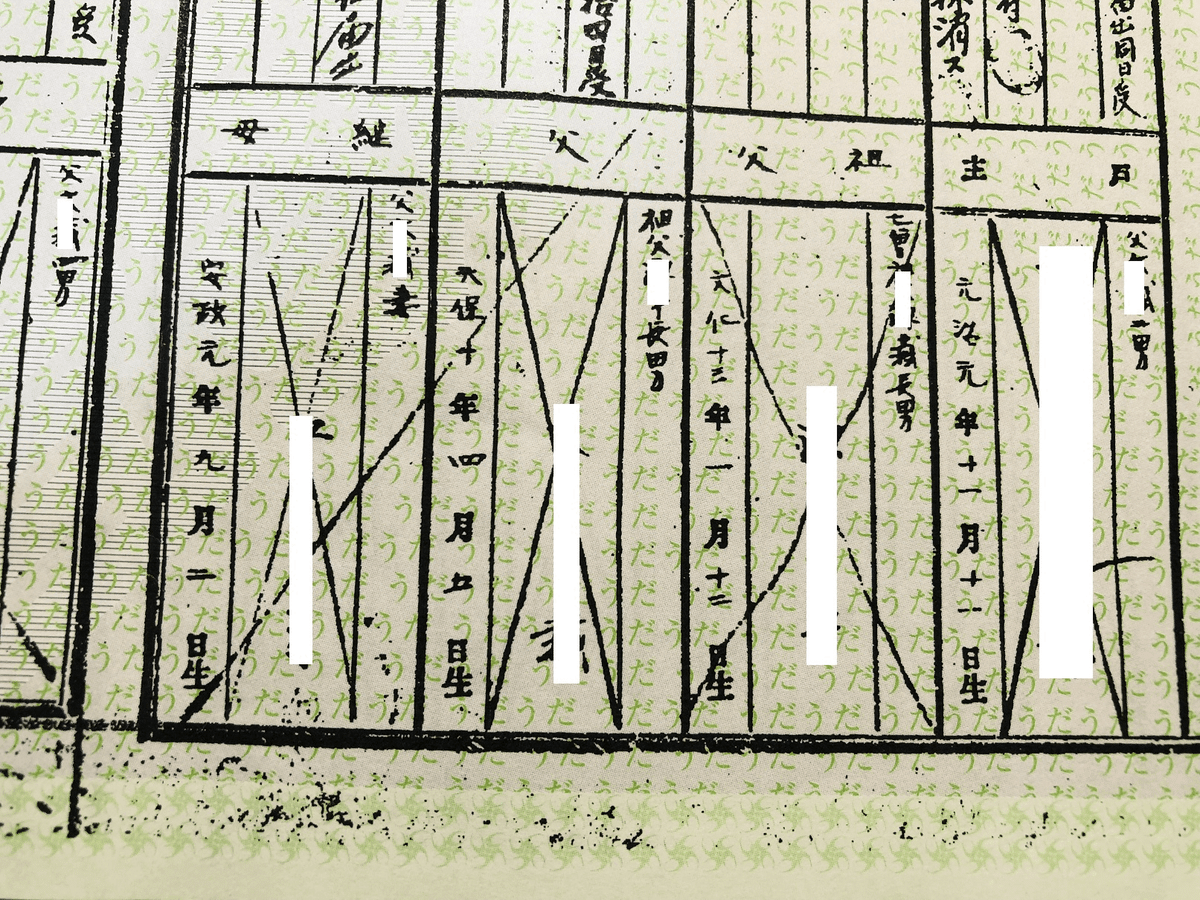

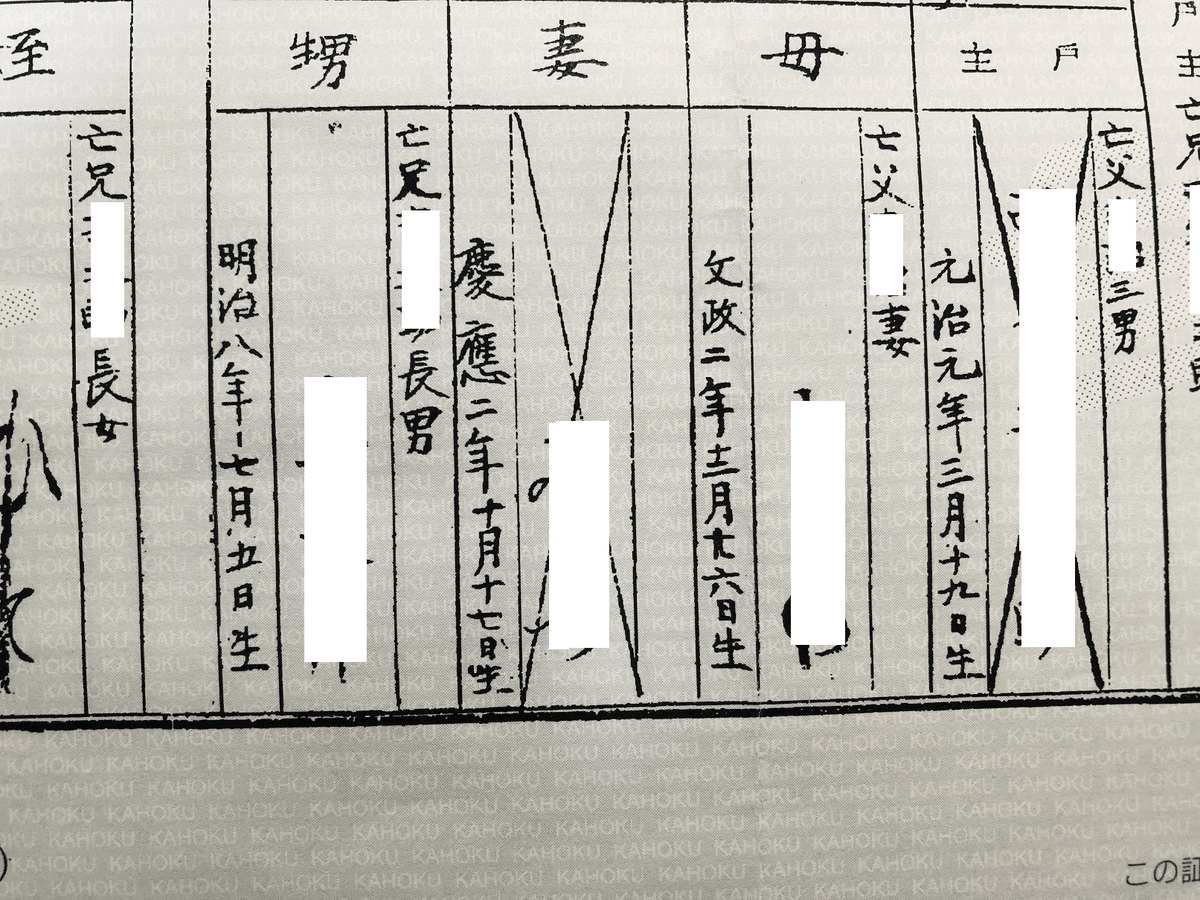

参考までに、私が取り寄せた除籍謄本を3つご紹介します。

この中で一番古い先祖は、文化13(1816)年生まれです。

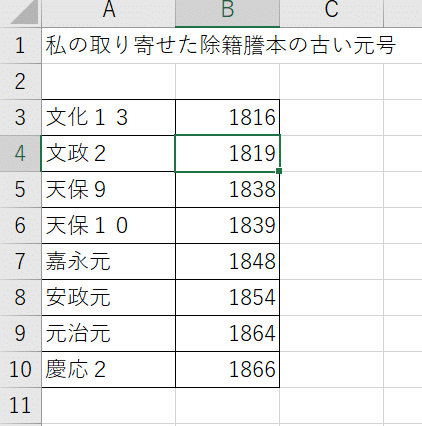

これらの除籍謄本のうち、江戸時代の元号をまとめたものがこちら。

▼(おまけ)家系図で、同じ名前が何代も続くのはなぜ?

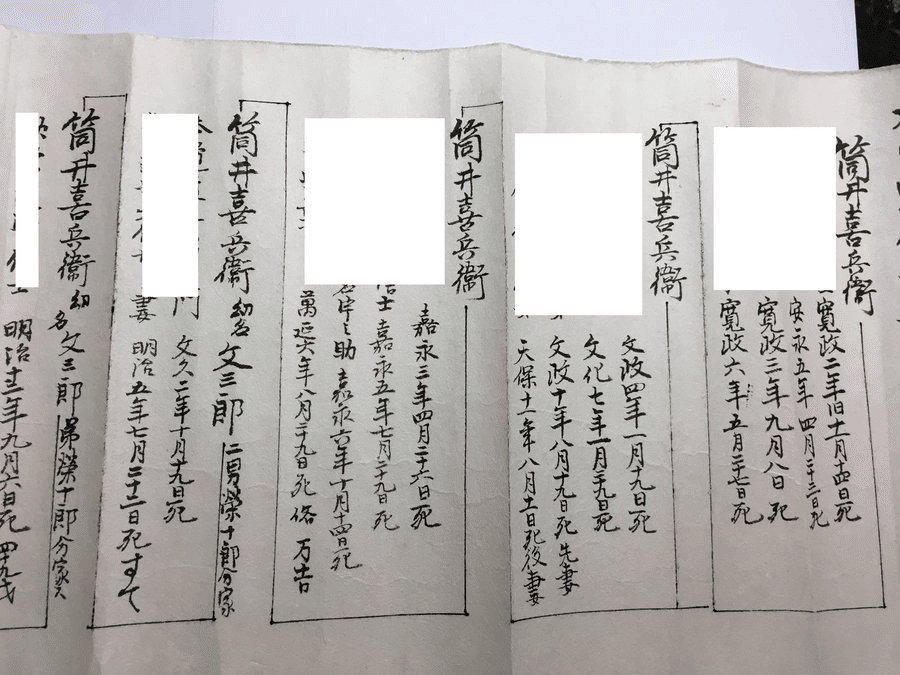

前回ご紹介したように、曽祖父の作った家系図では、「筒井喜兵衛」という名前が繰り返し5回も出てきました。

なんで同じ人が? と思ったら、当時は1つの名前がその「家」を表すものとして、代々引き継がれていたようです。今の会社名みたいなものですね。

左の2人には、幼名もあります。

ご参考になればうれしいです😊

それではまた🌺✨

★ご訪問頂きありがとうございます。ぜひスキやコメント、フォローして頂けると嬉しいです。私も返させて頂きます!

いいなと思ったら応援しよう!