江戸名所図会

上野

佐保姫も めせや 上野の さくら飴

● の袖の 広小路にて

千首樓 屋職堅丸

※ 「佐保姫」は、春をつかさどる女神。

※ 「屋職堅丸」は、江戸時代後期の狂歌師。別号「千首桜」。

彫ものゝ 龍もうごかし 上野山

のぼりくだりの 花の雲にと

鈍々亭 和樽

※ 「彫ものゝ龍」は、上野東照宮の唐門に彫られている龍の彫刻(昇り龍と降り龍)のこと。左甚五郎の作とされています。

※ 「鈍々亭 和樽」は、江戸時代後期の狂歌師。

日暮里花見

花の頃 けふも あすかは あさつても

あかぬ ながめに 日ぐらしのさと

千里亭 藪風

※ 「あすか」は、明日か と 飛鳥山 の 掛詞 (ダブルミーニング)になっています。

※ 「日ぐらしのさと」は、日暮里。

※ 「千里亭 藪風」は、江戸時代後期の狂歌師「千里亭藪虎」でしょうか。

桃さくら 鯛より酒の さかなには

みどころ多き 日ぐらしの里

高根 常霊

※ 「さくら」は、桜 と 桜鯛 の掛詞になっています。春の鯛を桜鯛といいます。

「なめし(菜飯)でんがく(田楽)」の看板

王子稲荷

大としは 王子の鳥居 飛こして

白狐玉の はるやまつらむ

本草舎 盛芳

※ 「大とし」は、大みそかのこと。

※ 「王子の鳥居」は、王子稲荷神社の鳥居のこと。大みそかの夜に、関東の狐が集まって、榎の大木の下で装束を着換え、王子稲荷にお参りをしたという伝説があります。

王子装束ゑの木大晦日の狐火

王子には 百度まいりの 帯ときに

ねがひを むすぶ 瀧のしら糸

至極康瓜

※ 「百度まいり」は、お百度参りのこと。

※ 「帯とき」は、幼い子が初めて帯を用いるお祝いのこと。男の子は五歳(もしくは五歳から九歳までに)、女の子は七歳のときに行われたそうです。帯解。

※ 王子稲荷神社の境内には滝があって、参拝客が水垢離をしました。絵には、水垢離をするふたりの男の姿が描かれています。

神田明神

祝ひたる 人は尊き 加護鞠に

はづむ神田の 大かぐら月

此道 宇時

※ 「大かぐら」は、もともとは神事の獅子舞でしたが、江戸時代後期になると大道芸へと転じ人気を集めたそうです。太神楽。

太神楽

祭には 神田の祢宜を 七人に

●む氏子の生酔もあり

正梅亭 芳輔

※ 「祭り」は、ここでは神田明神の祭礼のこと。神田祭。

※ 「祢宜」は、神職のこと。

※ 「生酔」は、ぐでんぐでんに酔っぱらっていること。

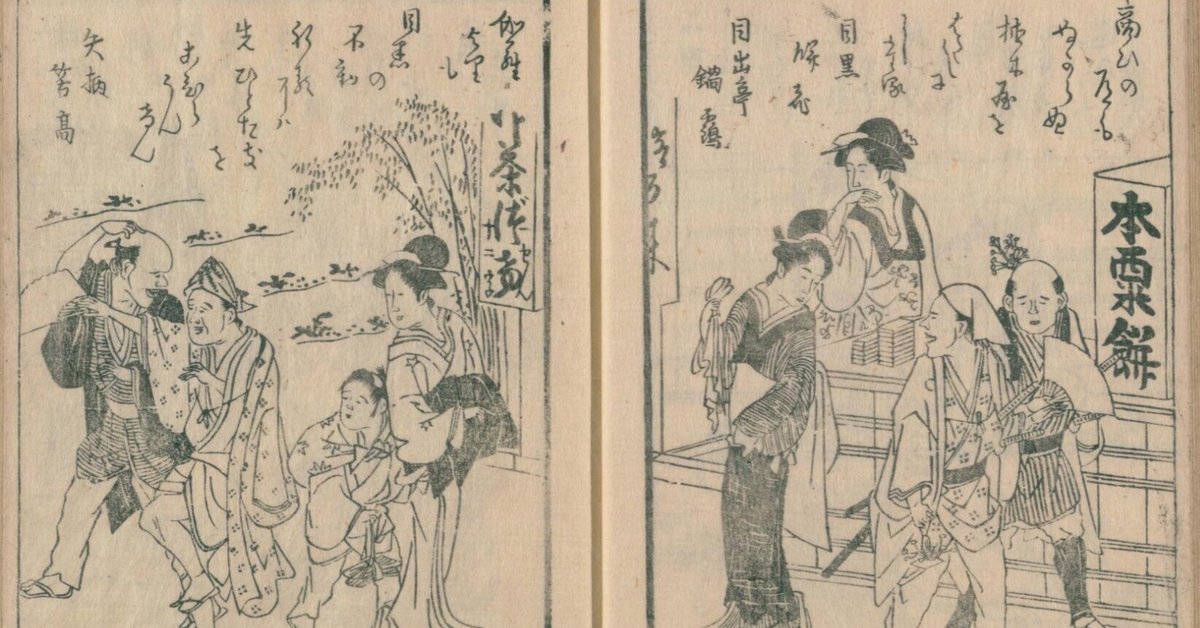

吉原 御殿山

夜さくらは 太夫か あたひ千金の

春をうけたす 花のよし原

宝箕丸

※ 「太夫」は、ここでは最高位の遊女のこと。

※ 「あたひ千金」は、蘇軾の『春夜』という詩のフレーズをなぞらえたものでしょうか。「春宵一刻直千金(しゅんしょういっこくあたいせんきん)」

いつのよに 鬼や出けむ 御てん山

花見の人の 酒に呑るゝ

林秀亭 面吉

※ 「花見の人の酒に呑るゝ」とあるように、絵には 酔っぱらった男が羽交い絞めにされて、何かをとめられている様子が描かれています。酔っ払いの男は草履が脱げて裸足ですが、後ろから引きとめる男は、足袋に草履をはいています。武士か、もしくは裕福な商人でしょう。当時は、裸足に草履というのが一般的な庶民の足元です。(右手前で団子を売る男は裸足に草履)。赤ちゃんを抱いた女性が戸惑った表情で、その様子を見守っています。

堀之内妙法寺

堀之内 盆といへば 親も子供に 誘はれて

●のはへたる 題目踊

錣もと安

※ 「堀之内」は、現在の杉並区堀之内。厄除け祖師(堀之内のおそっさま)として信仰される日蓮宗の妙法寺があります。

※ 「題目踊」は、陰暦七月一六日の夜に、団扇や扇を手にして太鼓、大鼓、拍子木などに合わせ、「南無妙法蓮華経」を唱えながら踊ること。

堀の内 水はなけれど 妙法の

蓮華は人の口に ひらけり

宝槌丸

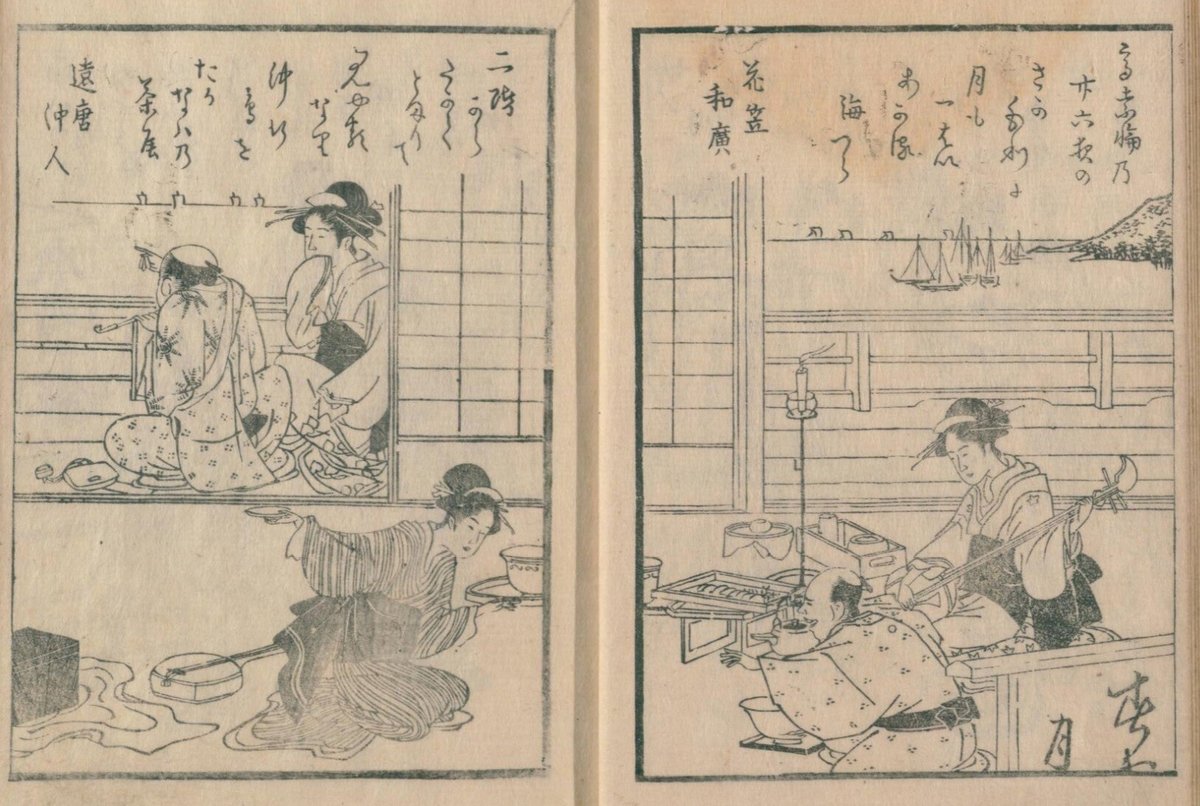

高輪ニ十六夜

高な輪の ニ十六夜の さかもりに

月も一はい あかる海つら

花笠和廣

※ 「二十六や」は、ニ十六夜待のこと。陰暦一月二十六日と七月二六日の夜に行われる月待で、月光の中に彌陀、観音、勢至の三尊の姿が現われるとされ、なかでも 七月の二十六夜は高輪から品川あたりにかけて盛んに行なわれたそうです。

二階から たかくとまりて 見ゆるなり

沖行鳥を たかなはの茶屋

遠唐仲人

※ 「たかはな」は高輪。高輪の二階の座敷では、煙管をくわえた男が芸者と談笑しながら品川沖を見ています。もうすぐ月が上がってくるのでしょうか。無造作におかれた煙草入れが洒落ています。一方、右の男は、月を待つより三味線とお酒。料理も大鉢や折敷に並んでいます。右手に塗りの酒器をもって、芸者に盃を返してくれよといっています。みな笑顔で楽しそうです。

目黒不動

商ひの 道もぬからぬ 植木屋を

はたしにしたる 目黒餅花

目出亭 鍋鶴

※ 「はたし」は、米穀の投機取引をする人のこと。旗士。

※ 「目黒餅花」は、目黒不動の門前町で売られていた餅花のこと。『江戸自慢三十六興』に「目黒不動餅花」という一枚があり、目黒餅花を見ることができます。

『目黒不動餅花 (江戸自慢三十六興)』

伽羅よりも 目黒の不動 祈るには

先ひとたきを あひらう●ん

矢柄筈高

餅花のほかに、粟餅も目黒不動の名物でした。お茶漬け一杯、十二文という看板も見えます。

芝神明

神明の 鯰のけんの 生姜市

かた/\の 目を皿にして売れ

籬呉竹

※ 「神明」は、芝神明のこと。

※ 「生姜市」は、陰暦九月十五日から十一日間かけて行われる芝神明の祭礼のときに、境内に立つ生姜市のこと。『江戸自慢三十六興』の「芝神明生粋」という一枚に、生姜市の様子が描かれています。

※ 「けん」は、刺身のわきに添えるあしらいのこと。

祈れたゝ 神 明けき 世にすめば

濁る心も はらひ給へと

●刑亭 蔵王

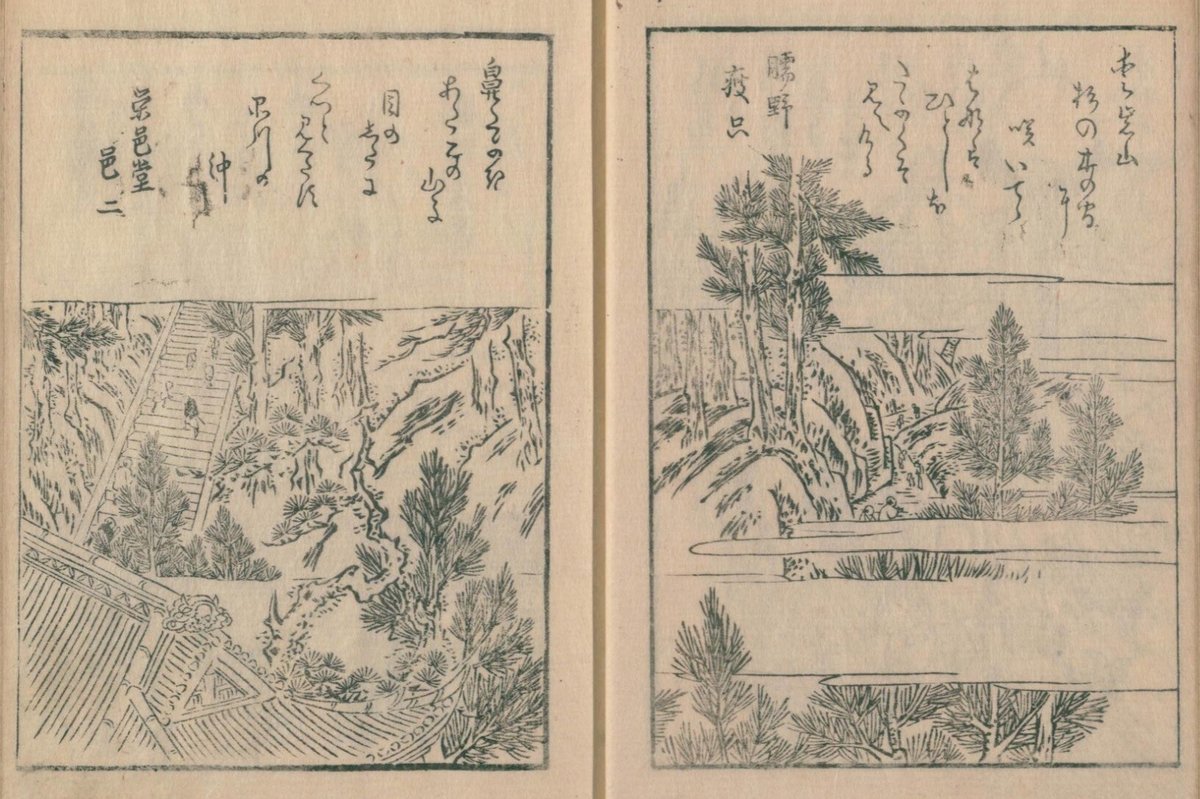

愛宕山

愛宕山 杉の木の間に 咲いでゝ

はなは ひとしほ たかくぞ 見へける

臑野痩只

鼻たかき あたごの山子 目のしたに

くいと見くだす 品川の沖

栄邑堂 邑二

※ 「山子」は、山で働くきこりなどのこと。

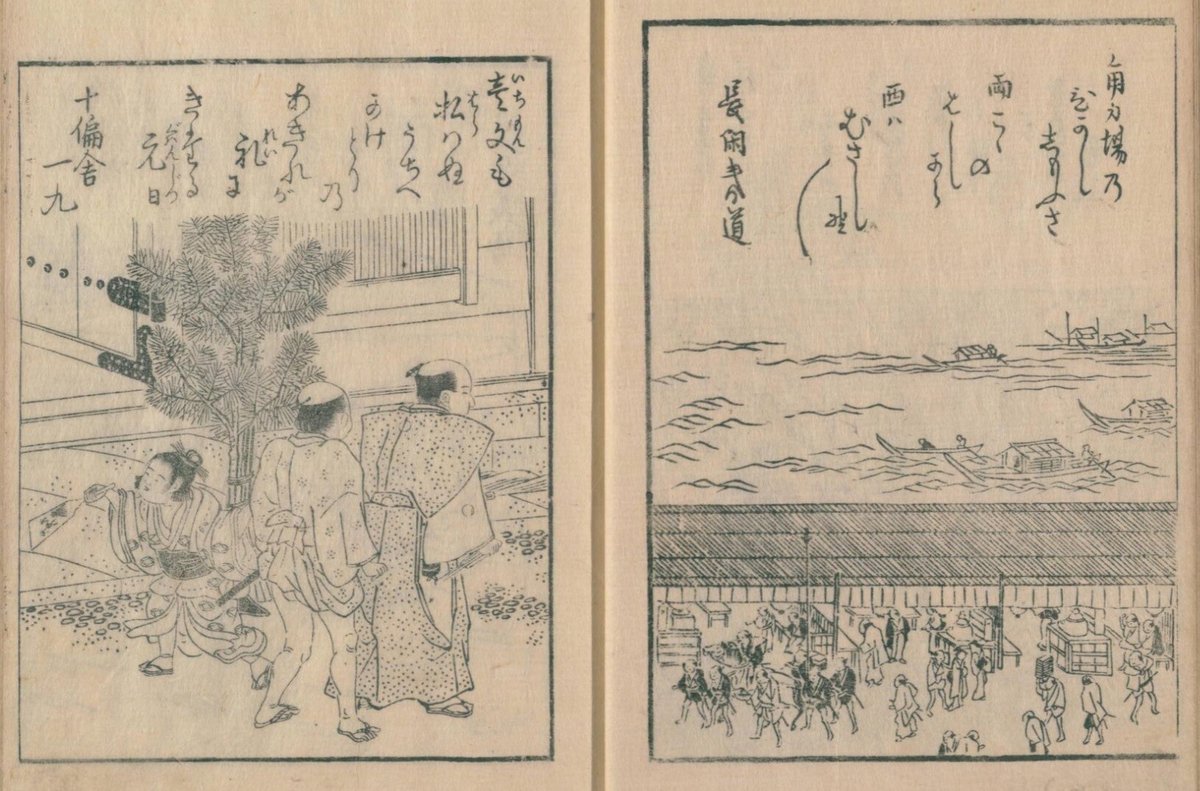

両国橋

角力場の ひがし しもふさ

両ごくの はしから西は むさし野

長閑春道

※ 「しもふさ」は、下総。下総国と武蔵野国にかかるため、両国橋という名前があります。(両国橋の東が下総、西が武蔵野)

壱文も 払はぬうちへ かけとりの

あきれが礼に きたる元日

十偏舎一九

※ 「かけとり」は、 掛け売りの代金を集金すること。掛取、債乞。江戸時代は「掛け売り」が一般的で、決済はお盆と暮れ(大晦日)の年二回でした。

※ 「十偏舎一九」は、十返舎一九。

御供物は あかのまんまに とゝそへて

こもりやすらん 初午の宵

若枩美鳥

※ 「あかのまんま」は、赤の飯。お赤飯のこと。

※ 「とと」は、魚のこと。

※ 「初午」は、陰暦二月の最初の午の日のこと。

箙にも 琴にも たかく かるなり

されば 生田の森の むめかえ

気立芳輔

※ 「箙」は、矢を腰に携帯するための箱形の収納具のこと。

※ 「むめかえ」は、梅が枝。

吉原

今しばし ちり行 花をとゞめたし

はつぱと遣ふ 金にかへても

尾花袖風

廓言葉 習ふ こつまの 八文字

かく手も多き たをやめのふり

山里東士

※ 「廓言葉」は、江戸時代に遊里で用いられた遊女言葉のこと。「ありんす」など。

※ 「八文字」は、遊女が道中するときの歩き方のこと。両足のつま先を内側に向けて 八の字形にゆったりと歩く内八文字と、その逆の外八文字がありました。

※ 前出の「花のよし原」の絵と、「廓言葉習ふ…」の絵を合わせると、吉原の入り口(大門口)を描いた一枚の絵になりました。

隅田川

隅田川 これもまた 絵そら事とや うすかすみ

かすりてひける すみたかはの竹

川嵜踊

※ 「かはの竹」は、川竹。遊女の身の上のこと。

色にめて 香に あくかれて

酒の名の すみだ川原の 花にぞ えひぬる

龍鱗斉松毬

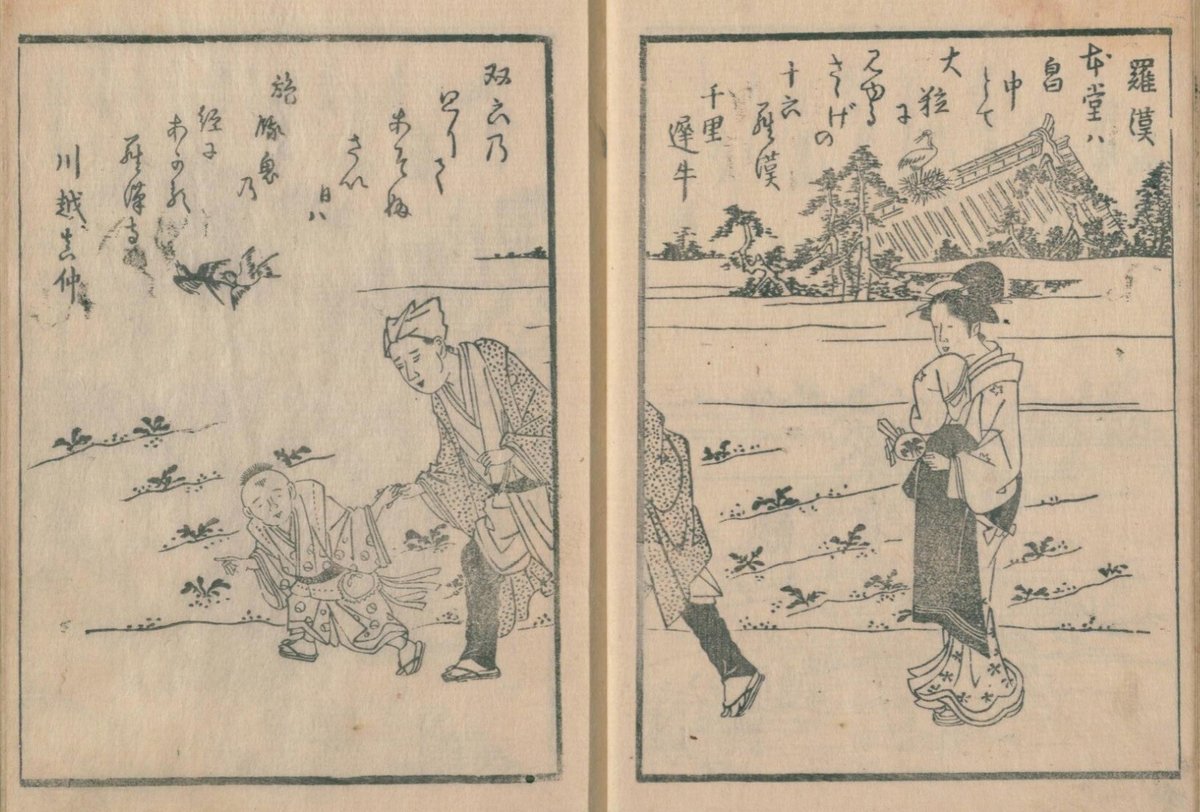

五百羅漢寺

羅漢本堂は 畠中とて 大粒にみゆる

さゝげの 十六羅漢

千里遅牛

※ 「羅漢」は、 天恩山五百羅漢寺のこと。元禄八年(1695年)に本所五ツ目(現在の江東区大島)に創建され、明治時代に目黒に移転しました。

※ 「さゝげ」は、大角豆 と 捧げる の掛詞になっています。ささげは小豆の仲間で、赤飯などに用いられます。

※ 「十六羅漢」は、世にとどまって仏法を護持する十六人の羅漢のこと。

双六の 廻りてあそぶ さい日は

施餓鬼の経に あかる羅漢寺

川越真仲

※ 「双六」は、すごろく。

※ 「さい」は、賽子の賽 と 祭日の祭 の掛詞になっています。

※ 「施餓鬼」は、施餓鬼会の略。餓鬼道におちて飢えに苦しむ亡者(餓鬼)に飲食物を施すこと。または、無縁の亡者のために催す読経や供養のこと。

亀井戸

亀井戸 あま神も 見給へ

春のわさおきに 花の兄貴の 庭の梅王

桃陽々

※ ここは亀戸天満宮です。境内には、菅原道真が好んだ梅が多く植えられ、梅見の名所として知られました。『名所江戸百景』に「亀戸梅屋舗」という一枚があり、亀戸天満宮のそばの梅屋敷の様子が描かれています。

※ 「花の兄貴」は、梅のこと。他の花より先に咲くことから。

春風の ふきいたしたる 亀井戸に

匂ひこぼるゝ 花のむめかゝ

清見亭関盛

※ 「花のむめかゝ」は、花の梅が香。

また、こちらの絵には藤棚が見えます。

亀井戸天満宮は藤の花の名所としても知られ、『名所江戸百景』には「亀戸天神境内」と題して、太鼓橋と藤の花が描かれています。

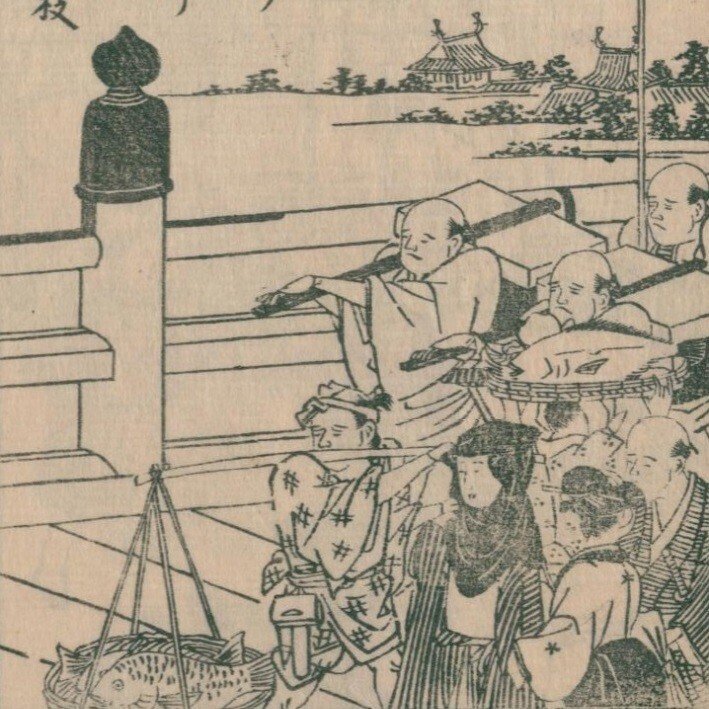

日本橋

日本橋

なまぐさき にほんばしとて 人ごみに

はさまれながら わたる 魚うり

千猿亭業枝

※ 日本橋から江戸橋にかけての川沿いに、日本橋の魚河岸がありました。参勤交代の一行の脇をすり抜けるように、魚売りの男たちが足早に日本橋を駆けていきます。

蓬莱の山のうへより まひ登る

鶴は ●●に 目出度かりけり

千秋庵

※ 「蓬莱」は、新年のお祝いに、三方の上に白紙、羊歯、昆布などを敷いて、その上に熨斗鮑、勝栗、橙などを飾る蓬莱飾りのこと。または、蓬莱山をかたどった台の上に松竹梅、鶴亀、尉と姥などを配した祝儀や酒宴の飾りのこと。蓬莱山。蓬莱盤。蓬莱台。

『江戸の花名勝会』に蓬莱飾りが描かれています。

蓬莱に たとへて見ばや 禮者にも

鶴の千石 亀の万石

千首樓屋 職堅丸

蝙蝠も わするゝはかり 両国の

はし間をくゝる 風の涼しさ

木面吉

※ 「蝙蝠」は、蝙蝠扇という扇子のこと。涼をとるための扇子なので夏扇とも呼ばれたそうです。

※ 絵に描かれているのは、両国橋の納涼の様子です。「吉野」「川一丸」という納涼船が見えます。そのすぐ横を行く小さな船は、猪牙舟と呼ばれる舟です。

夏そ引 うなかみかたの 舟鉾は

月も高瀬の 後のみまつり

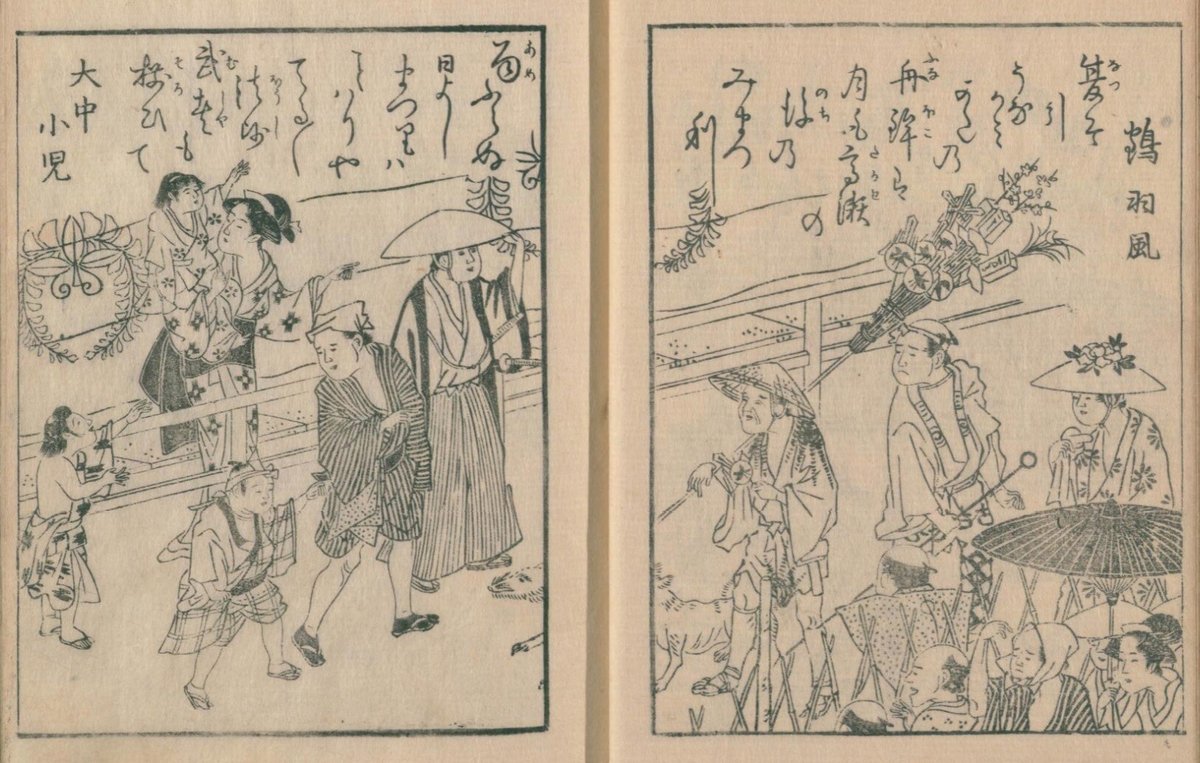

鶴羽風

雨ふらぬ 日よしまつりは ことはりや

てる/\法師 武者も揃ひて

大中小児

たなばたは 今宵 妻乞ふ 鹿ならで

もみぢのはしを ふみわけて逢ふ

式亭三馬

※ 「たなばた」は、七夕。

※ 「もみぢのはし」は、紅葉の橋。

それ/\に 七夕つめへ かし小袖

ものきほしかと あやまたれぬる

破風堅板

※ 「七夕つめ」は、棚機津女。機を織る女性のこと。

※ 「ものきほし」は、物着星。爪にできる白い斑点のことで、女性や子供にとって衣服を得る前兆として喜ばれたそうです。

はれわたる 月にはいとふ くまのゐや

うつりし影の 水をめくれば

霊赤里

※ 「くまのゐ」は、熊の胆。苦みの強い健胃薬。

秋の野の そここゝ さける 藤ばかま

ひもみじかしと ふみこんで見む

太平楽住

※ 「藤ばかま」は、秋の七草のひとつ。藤袴。

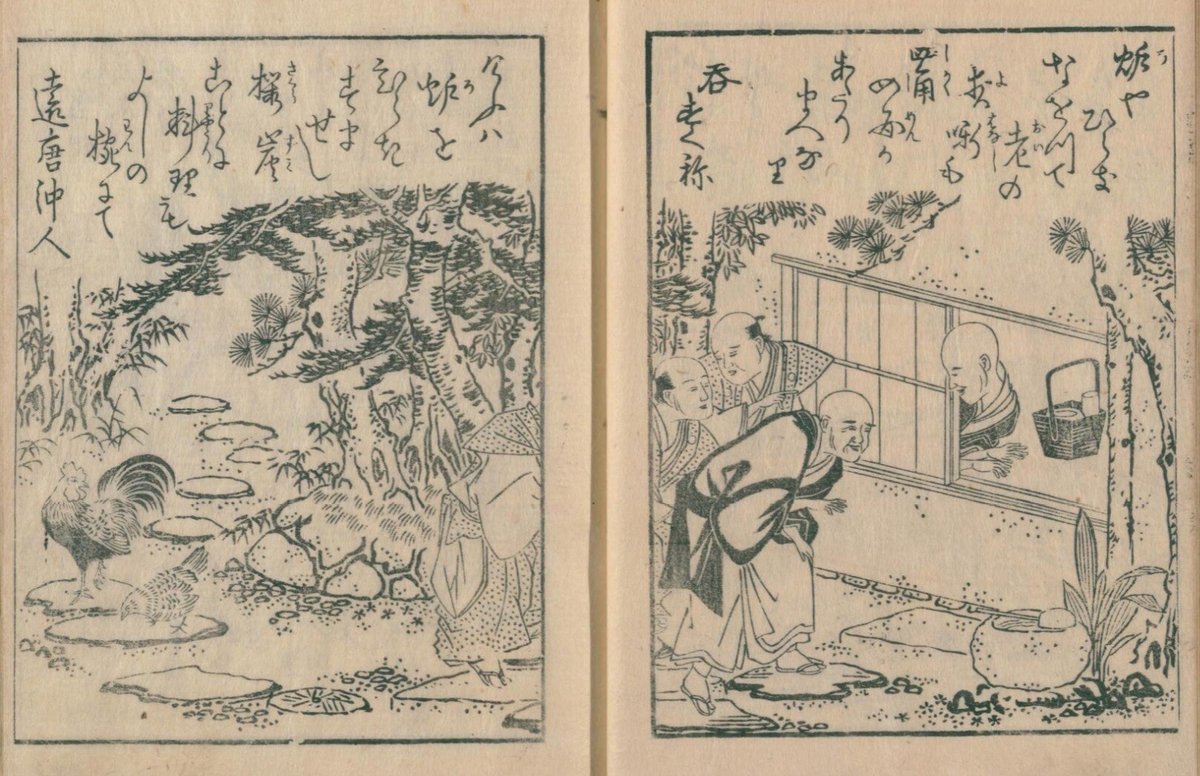

炉やひらき なをつて 老の 夜噺も

四角四面か あたりまへなり

呑すくね

※ 「炉やひらき」は、冬になって炉を使い始めること。炉開き。

※ 「四角四面」は、生真面目で、面白みに欠けること。

けふは 炉を ひらきすませし

桜炭 ことに 料理も よしの椀にて

遠唐沖人

※ 「桜炭」は、下総国佐倉藩で集荷(または、生産された)佐倉炭のこと。大坂の池田炭と並んで、茶道炭として知られていました。ここでは、佐倉を桜と書いて、(桜の)よしの と掛けています。

※ 「よしの椀」は、吉野で作られる漆塗りのお椀のこと。

※ 「よし」は、料理も良し と 吉野椀 の掛詞になっています。

天文は 風なるべしと 見るうちに

木ゝの葉毎に ちりぞ つもれる

面箱黒杷

おのが羽の 上毛の霜を はらひして

御禊 河原に 水くゝる鴨

鞁音よし

※ 「はらいひして」は、霜を払う と 御 禊 祓 が掛けられています。

寒けさに あけてしまいし から徳利

ふれどおとせぬ 夜半の大雪

斤原桃李

竹藪も たはめるばかり 大雪に

弓と弦ほと 廻り道する

二一天作

市二日 名護屋か みせは 刃ものより

商ふ人に なまくらはなし

錣元安

※ 「名護屋」は、名古屋。

※ 「なまくら」は、刃物の切れ味が鈍いこと。また、腕前が未熟な人のこと。絵の看板には「万打物所 名古屋 出店」とあります。

絵の女性は「商売繁盛」を願い、福笹を買って帰るところです。

打出す 延喜のかねや 大黒の

つちとおもふて 買ふとしの市

祭和樽

※ 「大黒のつち」は、大黒天が手にする槌のこと。

※ 「としの市」は、年末に立つ市のこと。年の市、歳の市。

富貴といふも 冥加といふも 草双帋

ことの外なれ 問屋 繁昌

千穐庵 三陀羅法師

※ 「草草帋」は、草双紙。

※ 「三陀羅法師」は、江戸時代中期から後期の狂歌師。

十偏舎一九 画

※ 「十偏舎一九」は、『東海道中膝栗毛』の著者、十返舎一九。三陀羅法師から狂歌を学んだそうです。

筆者注 ●は解読できなかった文字を意味しています。

新しく解読できた文字や誤字・誤読に気づいたときは適宜更新します。詳しくは「自己紹介/免責事項」をお読みください。📖