伊丹十三と特権的映画都市・東京

『ぴあ』は東京を映画都市に変えてしまった

いささか惹句めいた言い回しに思えるが、『話の特集』(1983年7月号)で、映画評論家・蓮實重彦との対談に挑んだ伊丹十三は、「『ぴあ』は東京を映画都市に変えてしまった」と興奮気味に語っている。

つまり、雑誌『ぴあ』の出現で、思い立った瞬間に見知らぬ町の映画館で何時から何が上映されているかを把握できるようになった。そればかりか、名画座やオフシアターでの自主上映会も網羅されるようになり、それらの情報を蓄積すると、東京はパリにも劣らない〈映画都市〉へ変貌するというわけだ。

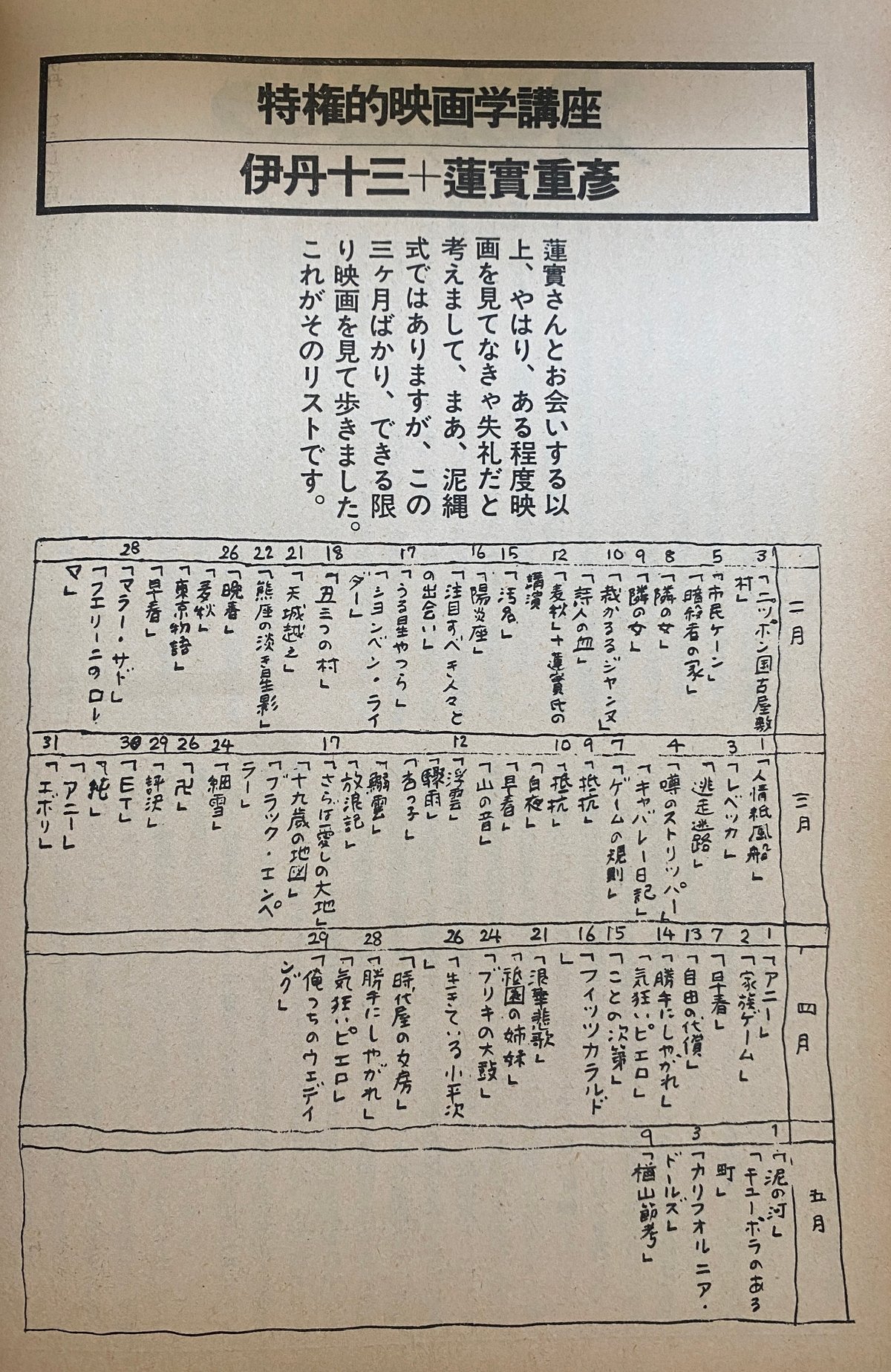

『特権的映画講座』と題された伊丹と蓮實の対談は、まず最初に、伊丹が1983年2〜5月にかけて観た映画のリストが提示されるところから始まる。誌面には伊丹の鑑賞リストが日付入りで掲載されている。

その数68本、1か月に25本以上観ている月もある。小津安二郎、成瀬巳喜男、山中貞雄、アルフレッド・ヒッチコック、ジャン・ルノワール、ジャン=リュック・ゴダール、フランソワ・トリュフォー等々、新作旧作取り混ぜて、これだけ観ることが出来てしまうのだから、確かに東京は〈映画都市〉と呼ぶに相応しい。

ただし、このリストが残念なのは、どこで観たかが書かれていない。映画の記憶は映画館の記憶とも直結するだけに、〈映画都市=東京〉を立体的に見せるためには、ぜひとも劇場名も書いておいてほしかった。

と、今さら言っても詮ないことなので、当時の『ぴあ』と照らし合わせて、どの映画館で伊丹が観たのかを再現してみることにしよう。

拡大公開された新作は、劇場名を特定することが不可能なので除外したが、その日、都内一館でしか上映していない作品は、そこに伊丹が訪れたと考えていいだろう。劇場名を加えた改訂版リストが以下となる。

1983年

2/3(木)『ニッポン国古屋敷村』(鈴なり壱番館)

2/5(土)『市民ケーン』『暗殺者の家』(希望という名のACT)

2/8(火)『隣の女』(シネマスクエアとうきゅう)

2/10(木)『裁かるるジャンヌ』(シネマプラザ・スペース50)

2/12(土)『麦秋』(墨田区東駒形コミュニティ会館/講演・蓮實重彦 14時開映)

2/16(水)『陽炎座』(下高井戸京王)

2/26(土)『晩春』『麦秋』『東京物語』『早春』(文芸坐/オールナイト 22時20分開映)

2/28(月)『フェリーニのローマ』(三鷹オスカー)

3/1(火)『人情紙風船』(並木座)

3/2(水)『レベッカ』『逃走迷路』(八重洲スター座)

3/10(木)『抵抗』(有楽シネマ)、『早春』『山の音』(並木座)

3/12(土)『浮雲』『放浪記』『驟雨』『杏っ子』(新宿コマ東宝)

4/14(木)『勝手にしやがれ』『気狂いピエロ』(有楽シネマ)

4/21(木)『浪華悲歌』『祇園の姉妹』(文芸坐)

4/28(木)『勝手にしやがれ』『気狂いピエロ』(有楽シネマ)

5/1(日)『泥の河』『キューポラのある街』(下高井戸京王)

元のリストに載った映画の半分ほどでしか劇場名は突き止められなかったが、下北沢、五反田、新宿、恵比寿、池袋、三鷹、銀座、東京駅近く、有楽町など、伊丹が都内各地に出没していたことがわかる。

多くの劇場がすでに姿を消しており、今も名残を残すのは、現在の新文芸坐の場所にあった文芸坐、下高井戸シネマの前進となる下高井戸京王ぐらいだろうか。

2月12日の蓮實の講演付き『麦秋』の上映を、伊丹は『ぴあ』で知り、バイクで駆けつけたと言う。この出来事は、蓮實にとっても印象深かったようで、別の席でも、

「東駒形コミュニティセンターなんていう、できたての図書館で『麦秋』を上映するってんで講演を頼まれて出かけていったら、最前列に伊丹さんがヒョッコリ坐ってたりするんだから。こっちはビビリますよ。それも『ぴあ』のせいだ!」(『文藝春秋』1983年12月号)

と、あたかも宣伝を請け負ったかのように、蓮實までが『ぴあ』の名を口にしているのが微笑ましい。

ちなみに、東駒形コミュニティセンターは、現在も東駒形コミュニティ会館として健在で、当時はなかった東京スカイツリーが眼前にそびえ立っている。

こうした地域向けの小さな上映会までが情報として共有化されたことで、東京は巨大な映画都市へと変貌を遂げたのだ。蓮實の講演付き『麦秋』は、その象徴的な出来事だろう。

ゴダールとスピルバーグを繰り返し観ながら

伊丹の映画館通いは、蓮實との対談が理由だけでなく、翌年に控えた映画監督デビューに向けた予習という一面も大きかったようだ。では、これ以降の伊丹が、どの映画館でどんな映画を観たのかを、伊丹映画の撮影日記『「お葬式」日記』『「マルサの女」日記』(ともに文藝春秋)から抜き出してみよう。こちらも、前掲のリストと同じく、劇場が不明なものは、当時の『ぴあ』を基に推測したが、拡大公開されて劇場名を突き止めることができなかったものは割愛した。

1984年

5/31(木)『エデン、その後』(シネ・ヴィヴィアン六本木)、『カルメン』(俳優座シネマテン)

6/14(木)『スカーフェイス』(小田原、オリオン座)

7/3(火)『カルメンという名の女』(シネ・ヴィヴィアン六本木)

7/29(日)『アンダルシアの犬』『銀河』(三百人劇場)、『カルメンという名の女』『フレディ・ビュアシュへの手紙』(シネ・ヴィヴィアン六本木)

8/22(水)『メイン・テーマ』『愛情物語』(小田原、オリオン座)、『インディ・ジョーンズ 魔宮の伝説』『スター・トレック3』(小田原、オリオン座)

8/23(木)『カルメンという名の女』(シネ・ヴィヴィアン六本木)

8/25(土)『魔女卵』『麻雀放浪記』(湯布院映画祭)

8/26(日)『紅の流れ星』『鞍馬天狗 黄金地獄』『太陽を盗んだ男』(湯布院映画祭)

1986年

8/30(土)『パッション』(目黒シネマ)

上記のうち、1984年に観たものは、『お葬式』の撮影直前、撮休、撮影後にそれぞれ観た映画たちである。専らシネ・ヴィヴィアン六本木で上映されるアート・フィルムと、湯河原の自宅(『お葬式』の舞台になった)から近い小田原の映画館で観ることが多かったようだが、ジャン=リュック・ゴダールの『カルメンという名の女』を繰り返し観に行くところや、ゴダールとルイス・ブニュエルの映画をハシゴするところなど、初期の伊丹映画が彼らの作品からの引用が多数を占めていたことを思い出させる。

微笑ましいのが『インディ・ジョーンズ 魔宮の伝説』を、伊丹が子どもたちと再見するエピソード。

八月二十二日

子供たちを連れて、小田原で「メイン・テーマ」と「愛情物語」を見る。見終わって食事をしていると子供たちが「このままでは帰れない」という。「口直しが必要だよ、父ちゃん」というのだ。やむなく隣の館で「インディ・ジョーンズ」を途中からと「スター・トレック3」を見終わり、親子三人で帰ろうとして、トイレに入り、並んで用を足していたら、下の子がまた「このままでは帰れない」という。「スター・トレック3」があまりにもひどかったのでまたも口直しが必要だというのだ。結局、「インディ・ジョーンズ」をもう一度、頭から最後まで見てしまう。「インディ・ジョーンズ」は二度目、三度目と見るたびに面白くなってゆく。何度見ても見つくせぬディテイルの楽しさのせいだろう。それに一〇〇分という時間のなんという心地良さ。

小田原でこれらの映画が上映されていたのはオリオン座であることが、当時の『ぴあ』から確認できる。

オリオン座は、2003年に閉館した3つのスクリーンを持つ劇場。それぞれレッドホール、ブルーホール、イエローホールと名前が付いており、2本立て、もしくは3本立ての二番館だった。小田原駅からは徒歩15分。湯河原駅からでも、電車と徒歩で30分ほどの距離にあることから、自宅の最寄り映画館として伊丹も重宝していたようだ。

実際、『「お葬式」日記』には、撮休日に、「小田原で『スカーフェイス』を見る」と記された日があり、調べてみると、やはりオリオン座で上映されていた。なお、このとき併映されていた『愛に向って走れ』についての記述はなかったので、伊丹は『スカーフェイス』のみ観たのだろう。その評価は、「クレーン濫用のフワフワキャメラ。ハワード・ホークス、ベン・ヘクトに捧ぐとあったが、ホークスもこんなものを捧げられてはたまるまい」というものだった。

1984年8月22日、伊丹は、12歳の長男・万作と、9歳の次男・万平を連れてオリオン座に向かい、まず角川映画の『メイン・テーマ』と『愛情物語』の2本立てを観ている。前者の監督が、『家族ゲーム』で組んだ森田芳光であり、撮影も『お葬式』で組んだばかりの前田米造であることも理由だろう(宮本信子も出演していたが、140分あったものを40分カットすることになり、宮本の出演シーンは削られた)。

この日のオリオン座のタイムスケジュールを調べてみると、以下のようになっていた。

日記の記述と照らし合わせて時間を推測すると、上映途中に入場していた可能性もあるが、最初から観ていたと仮定すれば、伊丹親子は午前9時28分の『愛情物語』から観始め、11時16分からの『メイン・テーマ』を観た後に昼食を取ったようだ。

当初はこの2本のみを観て帰ろうとしていたが、子どもたちからのリクエストを受けて、同じオリオン座の中の隣の劇場で『インディ・ジョーンズ 魔球の伝説』と『スター・トレック3 ミスター・スポックを探せ!』の2本立ても観ることになる。

実は前月の7月15日にも、劇場は不明ながら、伊丹は子どもと『インディ・ジョーンズ』を観ている。つまり、面白さが保証され、再見に耐える『インディ』を〈口直し〉に観ようと子どもたちは言っているわけだ。

したがって、14時13 分の回から観たと思われるが、途中から観たと書かれていることから、開始時間には間に合わなかったのだろう。

そのまま16時19分からの『スター・トレック3』を観たものの、またも〈口直し〉が必要だと万平が言い出したため、18時12分からの最終回で『インディ』を再々見したと思われる。終映は20時を回っていただろうから、この日、実に12時間近くオリオン座に滞在し続けていたことになる。

伊丹親子が映画を4本ハシゴして、さらに繰り返し観るこのエピソードは、映画館体験を記した数多くのテキストのなかでも、筆者が最も好きなものの1つだ。

それにしても、伊丹映画がゴダールとスピルバーグから受けた影響の大きさを思えば、ひたすら、この2人の作品を繰り返し観るというのは、当然の行動だろう。

映画都市から遠く離れて

しかし、こうした映画館体験は、監督第3作となる『マルサの女』の時期になると、ほとんど記されていない。『「マルサの女」日記』に記載されている限りでは、映画館で観たのはゴダールの『パッション』のみ。それもスタッフへの参考用に名画座で観たもので、もはや、かつてのシネフィル的な振る舞いは見当たらない(映画の製作中は映画館に行けなかったという見方もあるが)。

その代わりに増えたのが、ビデオ、LDによる鑑賞である。『「マルサの女」日記』には、「今日から夜は映像づけの毎日を送るぞ」とあるとおり、連日『ロリータ』『トパーズ』『市民ケーン』『XYZマーダーズ』『ゴッドファーザー』『ハタリ!』『恋のエチュード』『野菊の墓』『ゴダールのマリア』『イレイザー・ヘッド』『三つ数えろ』『博士の異常な愛情』『ストリート・オブ・ファイヤー』『盗聴作戦』『バリー・リンドン』『軽蔑』『マルタの鷹』等々を観ており、撮影前のイメージソースという意味合いが大きかったようだが、ここには、もはやバイクで都内の映画館を駆け巡った伊丹はいない。

その後、映画館について伊丹が語ったもので筆者が記憶するのは、1996年10月26日にBSで放送された『BS討論「日本映画にルネサンスはくるか」』。

崔洋一らとともに出演した伊丹は、当時、全国的に増え始めていた郊外型の複合映画館=シネコンを称賛していたと記憶する。大手配給会社のブロック・ブッキングによって、いくらヒットしようが大規模なムーブオーバーができなかった伊丹映画としては、シネコンの時代は可能性が拓けることもあり、伊丹はそのメリットを力説していた。実際、この年に公開された『スーパーの女』は配給収入15億円の大ヒットになったが、シネコンが普及していれば、さらなる収益が見込まれたに違いない。

ただし、これは〈ヒットした場合〉の話である。崔は地味な映画や、小規模の映画がシネコンの時代は淘汰されていくことを危惧する発言をし、伊丹と番組内で論争になっていた記憶があるが、伊丹が翌年に発表した『マルタイの女』のように、期待されたほどのヒットにならなかった場合、シネコンでは早々に早朝と深夜に1回ずつしか上映されないようになってしまうだろう。

2000年代に入ると、都市部にも次々とシネコンが生まれ、従来にない爆発的な大ヒット作も生まれるようになったが、伊丹はそうした時代の到来を目前に控えた1997年末に世を去った。

※初出『アプリぴあ』(「PFF 疾風怒涛の40年!」)を再構成し、加筆。

ここから先は

映画監督 伊丹十三・考

映画監督伊丹十三とは何者だったのか? 伊丹十三と伊丹映画を、13本の記事と4本のコラムをもとに再発見する特集です。

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?