タルコフスキーのストーカー(1979年@ソ連映画)【最近、映画紹介がひそかに見守っている「タイホダ」まだ何も言ってナイゾ】

旧ソ連の天才映画監督。

タルコフスキー。

旧ソ連は社会主義リアリズムという、

あらゆる芸術作品はソ連国家の宣伝でなければいけないという、

無茶な規則がありました。

このため、音楽家以外の芸術家は大変な苦労を強いられました。

(音楽家も大変だったけど)

しかし、多くのソ連作家たちは、あの手この手で規制を潜り抜け、

検閲をパスした上で、自分の主張したいメッセージを込めた作品を発表していきました。

したがってこの時期のソ連映画は非常に難解で、哲学的な作品が多いです。

パッと理解できる作品はありません。

むしろ理解不可能。

理解できるようなら、検閲でざっくりやられちゃいますから。

また検閲官の皆さまがお給料分のお仕事ができるよう、

分かりやすく検閲しやすい場面を残しておかないといけない。

(まあ、中にはそういうのが漏れてしまう場合もありますが)

大事な場面を守るために、生贄の場面をあらかじめ作っておく。

なので、とにかく編集も難解。

だから、タルコフスキー映画を観る際は、考察本が欠かせません。

「ドルアーガの塔」みたいなもんですよ。

いまだになんであのゲームが流行ったのがわからん。

まあ、私も攻略本片手に家族総出でクリアしましたけど。

では、ざっくりんぐとしてあらすじ。

***

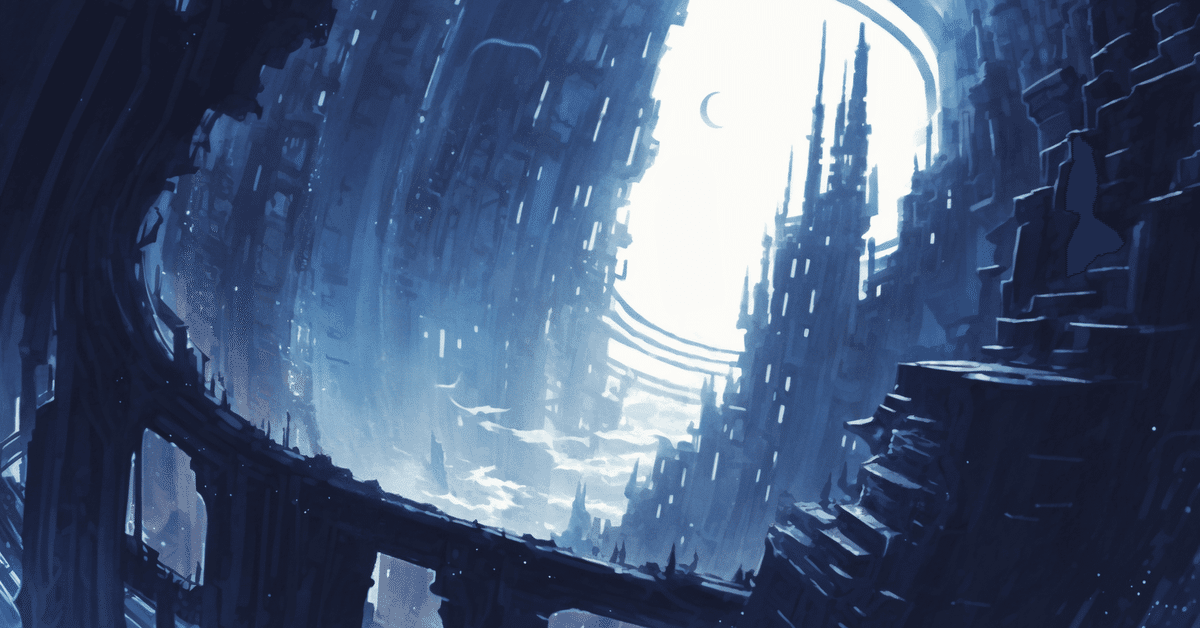

まず主人公は、

文明が荒廃した世界に住んでいます。

(核戦争後の世界か?みたいな)

しかし、ある聖域があって、

そこを見つけ出すことで希望が手に入る、と言われます。

なのでそこを目指して旅をする。

考察によると、

旧ソ連は、矯正収容所列島と呼ばれ、国中に政治犯収容所がありましたが、

あれの逆になっているわけです。

つまり外の世界が苦しくて、

収容所的な場所が楽園になっている。

だけどそれは隠されている。

だから見つけないといけない。

もうこの時点でありとあらゆる考察が展開されます。

宗教的な救済とは何か。

旧ソ連の体制批判。

西側も含めた現代文明批判。

環境問題。エトセトラ。

資本主義世界への批判とも取れます。

(少なくとも検閲官の皆さまにはそう説明したはず)

しかしもちろん、それに明確な答えは出ません。

わけが分からないまま、独特の雰囲気を残して映画は終わります。

****

最近、西側世界でも本質的な意味では言論の自由なんてないんだな。

と感じることが増えてきたような気がします。

まあ。仕方ないのです。

完全な言論の自由なんて、人間の社会では元より無理なのでしょう。

もちろん犯罪予告とかテロ肯定とか、

そういう話以前の、本当にただの問題提起の部分であっても、

やはり体制に色はあって、

ポリコレとか、そういう基準への忠誠心がないと、

意見表明すらしてはいけないんだな。

というようなことが、散見されてきました。

社会の寛容さなんて、最初から期待できるようなものではなかった。

それが現実でしょう。

まあ、どんな社会だって思想統制したいという誘惑には抗えないもの。

メリットがありますしね。

民主主義といっても例外ではない。

民主国家と独裁国家に本質的な差などないのです。

ただ表面的な自由の建前をせめて守ろうとはしてくれるだけでも、

まだ良心的と評価するべきでしょう。

だからこそ、ガチガチに検閲がきつかった独裁社会。

タルコフスキーのやり方が、現在に復活される余地があると思うのです。

すなわち、

本当に言いたいことはオブラートに包んで、

分かる人にだけわかってもらえるように暗号化しておく。

それが文学なのだ。それがアートだ!

タルコフスキーは不滅なのです。

もうお分かりですね。

聖域は私たちの心の中に存在するというのが、

私なりの解釈ですが、まあこれは私が考えただけです。

たぶん作品を観られた方の数だけ、解釈があります。

もうひとつの「2001年」

#映画感想文 #SF映画 #ソ連映画 #抽象的 #タルコフスキー

#一見してわからない #もうひとつの2001年 #難解

#解釈 #多様な解釈 #観た人によって異なる #検閲対策

#ソ連の検閲 #哲学 #荒廃した世界 #能力 #部屋の秘密

#宗教 #神秘 #ソ連時代 #収容所列島 #謎 #知的冒険

#人が期待するもの #絶望 #希望 #現実 #奇跡