【おでかけ日記】トーハク② 体感!日本の伝統芸能 & 庭園散策

先日、東京国立博物館に行ってきました。

今回は特別展「体感! 日本の伝統芸能―歌舞伎・文楽・能楽・雅楽・組踊の世界―」について書いてみようと思います。

↓前回の記事も良ければご覧ください🐱

興味を持ったわけ

歌舞伎=市川海老蔵、ド派手な衣装とメイク

能楽=お面のやつ、歴史の授業で出てきたような…

というイメージしか無かった私。

文楽・雅楽・組踊という言葉は知らなかったくらいです。

ただ、小さい頃から歴史の授業や文化を知るのが好きでした。

両親に博物館に連れて行ってもらうのが、とても楽しかった記憶があります。

今回のポスターを見て、小さい頃の好奇心がじわじわ蘇ってきて。

舞台のセットや衣装などを間近で見れるなかなか無い機会なので、絶対に行こう!と決めていました。

大人になってからの社会科見学です。

12:30〜 のチケットで行きました

当日の朝webで予約。

午前中の分はもう予約できませんでしたが、午後は空いてました。

こちらは一部を除き撮影OKなので、たくさん撮ってきました。

歌舞伎

最初は歌舞伎ゾーン。やっぱりド派手〜!って感じ。

お囃子みたいな音楽がかかってて踊りました。

この音楽を聞くとなんだかソワソワ踊りだしたくなるの、日本人のDNAに組み込まれているのでしょうか?

以下、めも

・歌舞伎は女性が始めたこと、初めて知りました。

・当時の歌舞伎鑑賞の絵画を見ていたら、坊主の人がいたり、髷の種類がいくつかあるのを発見。職業か、階級によって違うのかな?

・「月代(さかやき)」「百日」という言葉を初めて知りました。歌舞伎で頭ボサボサの人いるな〜と思っていたけど、あれは普通だと剃ってある部分(月代)が伸び放題なのか。それにしても毛量すごい。

・日本人による最古の映画「紅葉狩」を観ることもできます。100年以上前の動画を観るのはなんだかすごく不思議でした。

・衣装や小道具など、実物や詳しい解説が見れて面白いです。

・暫という衣装、すごい。テントみたい。

・写真はNGだったのですが、色々なお化粧(隈取)の解説がありました。人物の役柄によって隈取って違うんですね。赤い隈しか知らなかったけど、藍隈・茶隈があることを知りました。

・押隈という概念、すごい。楽屋に戻った後、顔を紙に押し当てて隈取を写すそうです。役者さんがしていたお化粧そのものが作品になるという…ファンにとっては嬉しいんだろうなあ

予習していったらもっと楽しかっただろうなあ。

NHKでも番組やってるんですね。知らなかった。

こちらがとっても勉強になりました↓

文楽

次は文楽ゾーンです。

文楽という言葉は知らなかったのですが、人形浄瑠璃のことでした。

以下、めも

・3人で人形一つを動かす=3人遣い。無言でも息ぴったりで合わせられるの、すごい

・1人すごい厚底の人いる!と思ったら、足を動かす人が動きやすいように、主遣いは20−50cm高い下駄(舞台下駄)を履くそうです。

・人形と太夫と三味線は同等。太夫の語りに合わせて人形を動かしたり三味線を弾くのかなと思ったら、どれが指揮者とかは無いんですね。

・実際の太夫・三味線ペアの映像もここで見れました。1対1の2人の時もあれば、大人数の合奏(?)もありました。太夫の迫力がすごかった…いつか生で観てみたいです。終わった後のハケ方が忍者みたいでした。

・こちらは義経千本桜の舞台。実際の映像では人形を遣う人が吊るされ、宙を舞うシーンもありました。華やか。

・そういえば、人形を遣う3人とも黒ずくめの時もあれば、主遣いの人だけ顔出ししているのもありました。「出遣い」と言うのですね。確かに、「どんな人がやってるんだろう?」って気になるもんなぁ。

こちらがとっても勉強になりました↓

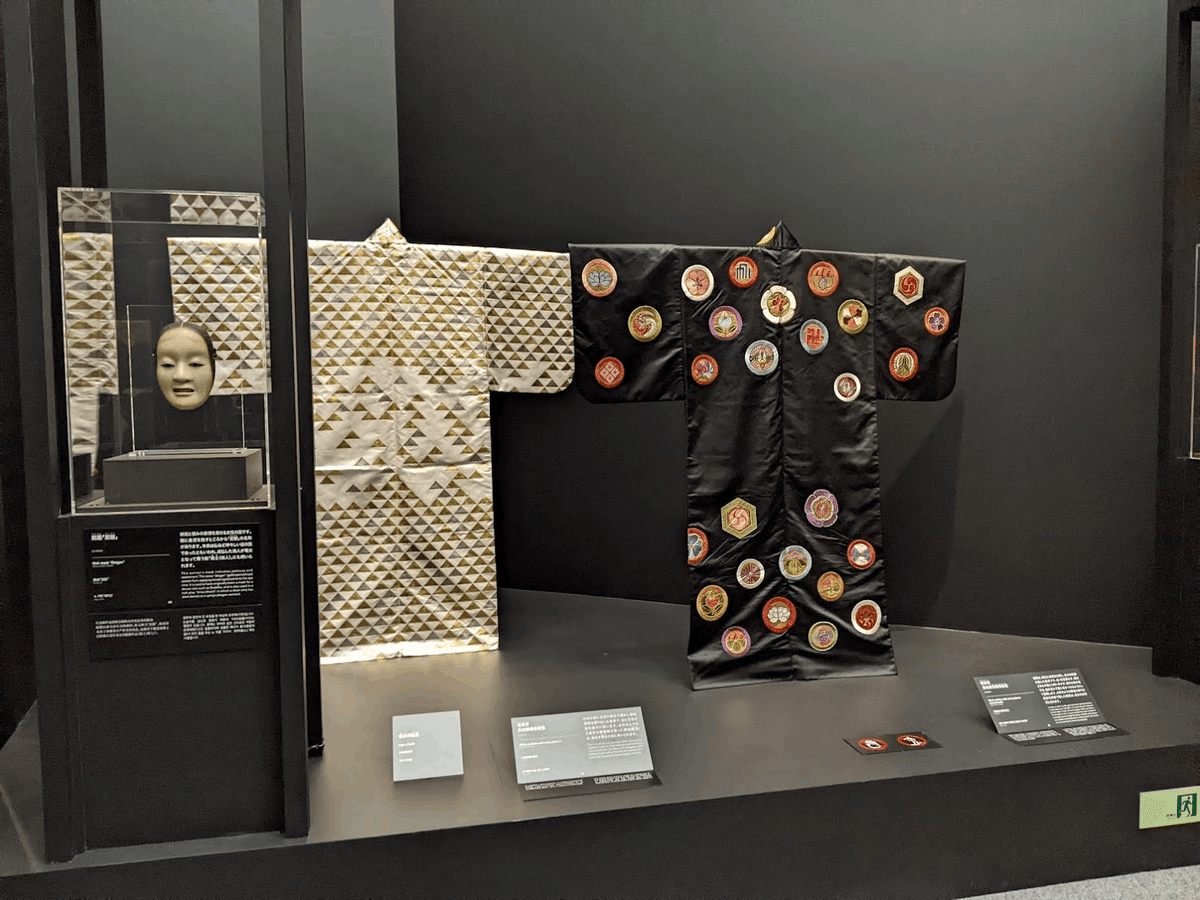

能楽

次の展示は能楽です。能楽=能と狂言のこと。

華やかでがやがやしてる歌舞伎と比べて、スッキリ・シンプルな感じでした。

以下、めも

・いろんなお面があって、それぞれの役柄やどういう時に使われるのか解説があって面白かったです。

・文楽の人形もそうでしたが、特定の役柄に使われるのもあれば、いろんな役で使われるものもあるんですね。

・能面体験コーナーがありました。1人だとちょっと恥ずかしくて、人がいない時こっそりやってみました。思ったより視界が狭くてびっくり。これで歩くの大変そうだなぁと思ったのですが、柱を目印にしているようです。

・実際に能面をあててみたり映像を観ていると、ずいぶんお面が小さく感じました。顎が出るくらいの方が良いんですね。

こちらがとっても勉強になりました↓

組踊

こちらは組踊(くみおどり)の展示。

中国と朝貢関係を結んでいたときに、中国からの冊封使へのもてなしとして上演したそうです。

ザ・沖縄っぽい衣装です。指笛とカチャーシーが聴こえてきそう。

・狂い笹 笹を持っている=狂女はどうしてなんだろう?組踊だけでなく、能でも同じ意味があるようです。

こちらがとっても勉強になりました↓

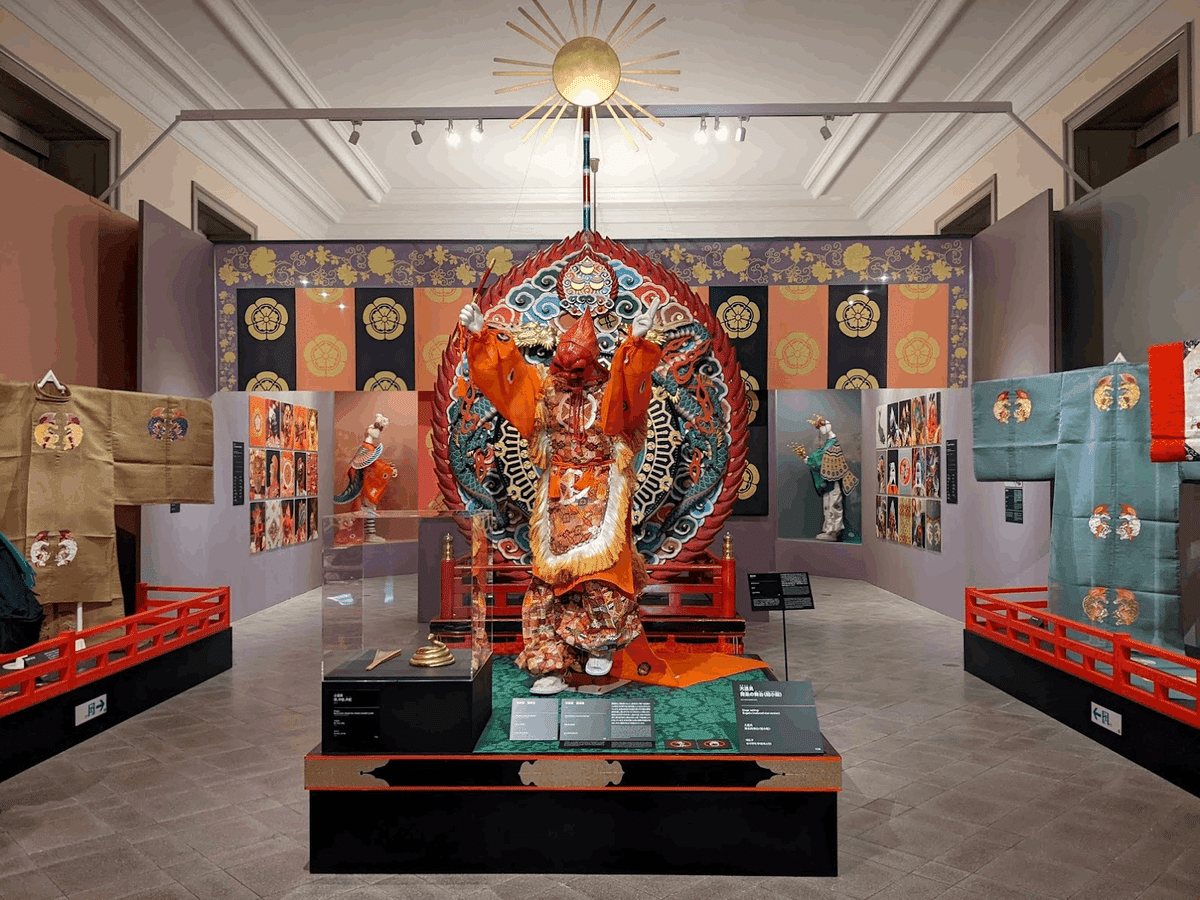

雅楽

最後は雅楽の展示です。

雅楽は中国・朝鮮の楽舞を日本で整理したもの。

南国感が強く、色彩鮮やかでした。

入って正面の人形の迫力がすごかったです。

雅楽は知らなかったのですが、音楽は聴いたことがありました。

プワーーーと笛が鳴る平安時代っぽい音楽。

プワーーーは篳篥(ひちりき)という楽器だそうです。

知らないことばっかり。

以下、めも

・中国系の楽舞担当=左方 衣装は赤系統で金具は金色。

朝鮮系の楽舞担当=右方 衣装は緑系統で金具は銀色。

ブルベ・イエベみたいで面白い。

でも実際の映像を見たら、緑色が使われている左方の衣装や、オレンジ色が施されている右方の衣装もありました。完全に分かれているわけではないのかな…?

・左方が東、右方が西となっていて、太陽の動き(東→西)と同じように左方→右方の順番で舞うそうです。

・お面というとしっかり顔の形をしている物を連想するのですが、右方の写真にあるような四角い紙のお面もありました。雑面というそうです。

こちらがとっても勉強になりました↓

どの展示も面白くて、気づいたら2時間近く経ってました…

また、衣装が素敵すぎる。試着体験みたいのがあったらいいなあ。

庭園散策

観終わったところで少し疲れてしまったので、外で休憩。

ベンチでぼーーーっとするの、いいですね。

何も考えず、ただ座っておりました。

お天気が良く暖かったので、少しウトウトしかけました。(花粉も感じました)

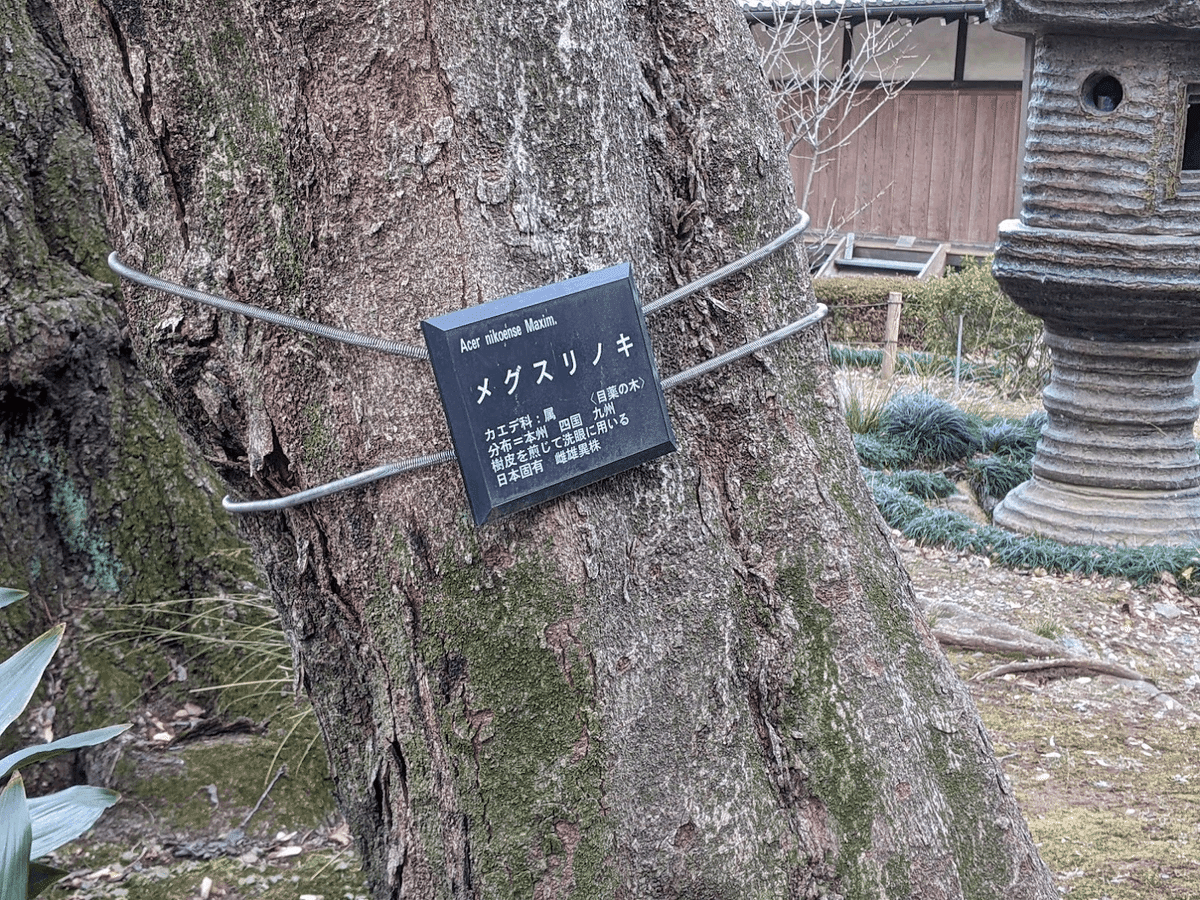

休憩後、庭園を散策。

のんびり歩いて、またベンチに座って。

頭の中がすっきり。

いろんな木の名前も見ながら歩きました。

あとがき

楽しかった!たくさん書きたい!と思いながら書き出したら、知りたいことがたくさん出てきて、調べたりしながら思いの外長くなってしまい、めちゃ疲れました。

当日展示を見ながらスマホでメモをとっていたのですが、見返すと自分が何に特に興味を持ったのかが分かって面白いです。

会 期:2022年1月7日(金)~3月13日(日)

会 場:東京国立博物館 表慶館

開館時間:9時30分~17時00分

休館日:月曜日、1月11日(火)

観覧料金:一般 1,500円 大学生 1,000円 高校生 600円

事前予約(日時指定券)推奨

30年近く生きてるけど、まだまだ知らないことたくさん。

好奇心を大切に、これからも色んな所に出かけてみたいです。

関連動画など

展示の様子は、こちらの記事や動画でも観られます↓

庭園探訪の動画もありました。