米国SNS「Parler」に見るイノベーション:コロナ禍に丁度良い、あなたに最適化しないサービス

米国在住スミさんが、東京の友人コイさんと、哲学・テクノロジー・歴史などについて毎週Facetimeでトークします(第30回)。

1.現実世界の分断は、SNSの分断

(…Facetimeの呼び出し音)

ーもしもし。

コイさん、こんにちはー。

今年もよろしくお願いします。

ーこちらこそよろしく。

こちらはもうゆったりですよ、読書したり。

いいじゃないですか。

去年たくさん働いたんだから、少しは休めばいいですよ。

ーあんまり暇になったことないから、うろたえちゃうよ。笑

私は冬休みぐだっとしてしまったので、今週から授業が始まってしゃっきりしてますよ。

今日は「Social Media and Future Democracy(SNSと民主主義の未来)」という授業だったんですけど。

ーほう。アメリカでは特にタイムリーだね。

そうそう。面白かったですよ。

コイさん、「Parler」ってアプリ知ってる?

ー共和党系や保守派の人が集まるSNSだっけ?

FacebookとかTwitterとかが居心地悪かったり、ややもすると消されちゃうような意見を言いたい人から、支持を受けてるやつだよね。

そうですそうです。保守派の言論の自由が守られてる、ってやつで。

特にアメリカは選挙期間中、大手SNSが積極的に非表示やアカウント停止をしたので、そのカウンター的な動きです。

ー面白いよね。

SNSって、世界をよりオープンにしてつなげるものとして始まったのが、今度はどんどんコミュニティを分断して、異質な考え方や異質な人同士は交わらないような構造になってきている。

「保守派はParlerに、リベラルはFacebookに集まる」みたいに。

ーうん。

現実世界の分断が、そのままデジタル空間に反映されているよね。

2.レコメンド機能は、beforeコロナの生活様式

でも、Parlerの面白さってそれだけじゃないんですよ。

ーほう。

普通のアプリって、一度見たものの関連がおすすめとして表示されるじゃないですか。

でも、Parlerは、コンテンツをレコメンドする機能が無いそうなんです。ユーザーからデータもほとんど取ってないし、クロスポスト出来るツールも無い。

ーへえ~。

純粋に、ユーザーがフォローしている投稿を時系列的に表示しているだけで、アルゴリズムによるフィードが無いんですって。

特定の発言が爆発的に流通したりしない分、これが信用力をアップしているみたい。

ーなるほど、面白いね。

データに基づくレコメンドって、デジタルサービスの大きな売りだったはずなのに、今はその逆を行くのが、またイノベーションになってるんだ。

そうなんです。

ー確かに、一回見ただけで、似たようなものが延々とお勧めされるとウンザリしちゃうよね。

コロナ禍でステイホームして気づいたんですけどね、忙しい時はそのレコメンドってまあまあ有難いんですよ。

そこまでYoutubeやインスタを見ない。

ーほう。

でも、ステイホームしていると、そういうのをいじる時間っていっぱいあるし、外の人と関わる機会も圧倒的に減るから、セレンディピティがなくなる。

自分が存在すら知らなかった、新しいコトや分野、モノにふれなくなる。

ーそうだね。

そういう中で、私の過去の傾向からオススメされ続けると、世界がどんどん狭くなってしまうのですよ。

思いもしなかった新しいものに出会わなくて、つまらない。

ーなるほどね。

そう考えてみると、デジタルサービスって、ビフォアコロナに最適化されてデザインされてたんだねえ。

そうなのかもしれません。

ーちなみに、スマートニュースは米国に進出するにあたって、また別のアルゴリズムで売ってるらしいよ。

と言いますと?

ー敢えて「Facebookとは逆のアルゴリズムにしよう」、何かに偏向しないニュースが表示されるアルゴリズムにしてるんだって。

もちろんニュースだから中立的にっていう効果もあると思うけど、似たような意見ばかりが表示されてウンザリすることもない。

へええ~~面白い、知りませんでした。

3.セレンディピティさえ演出するアルゴリズムの不気味さ

ーでもさ、「新しいものと出会わない」という問題も、アルゴリズムを少し調整すれば、セレンディピティを演出するのも全然できそうだよね。

と言いますと?

ーたとえば「哲学書が好きな人は、美味しいケーキの動画をおすすめすると、新しい世界が開けて喜ぶ」とかさ。

そういう、一見なにも関係ない分野の相関をもとに、意外なものをお勧めしてくる、みたいな。

え、それ全然実現可能そう。

ー特にプラットフォーマーは、クロスセクターでデータをとっているから、何が人に意外性をもたらすかとか、その気になれば普通にわかりそうだよね。

めちゃくちゃ気持ち悪いけど。

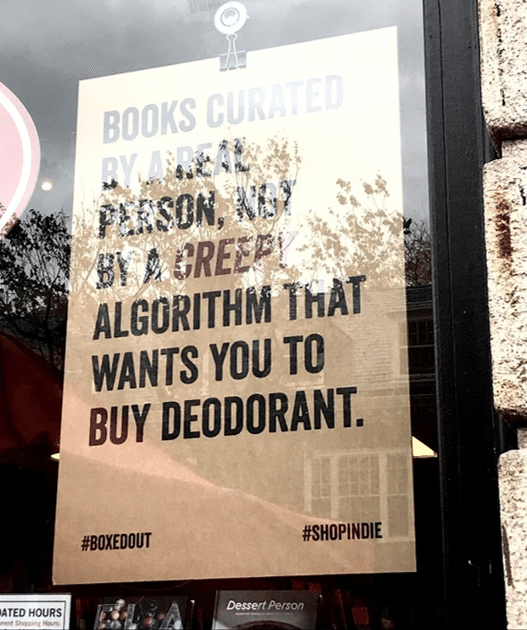

なんかハーバード・ブックストアの店頭に貼ってあったポスターを思い出す。

"Books curated by a real person, not by a CREEPY algorithm that wants you to buy deodrant.(不気味なアルゴリズムではなく、本物の人間が選んだ本です)" -Harvard Bookstoreの店頭ポスター

ーさすがハーバード。笑

でしょう。笑

ーそういう不気味さから、データをとらないParlerのようなSNSが受けているのかもね。

少し前のヨーロッパは、まさにそういうことでGDPR(EU一般データ保護規則)とかで、データ管理の権利や規制を明らかにさせたから、アメリカ社会に数年遅れて波が来たのかな。

確かに。ちょうど、我がカリフォルニア州も今年の元旦にデータ保護法を発行させました。

ー日本はまだ、そこまでピンと来てないかもね。

つながらない自由が価値とされる時代(※関連記事は末尾)はすぐそこです。

ー笑。

じゃあ俺はここらへんでそろそろ。

また色々今年も面白い話教えてください。

ーはーい、スミさんも。

ではでは。

ーはいはい、じゃあねー。

(…Facetime終了)

※関連記事

いいなと思ったら応援しよう!