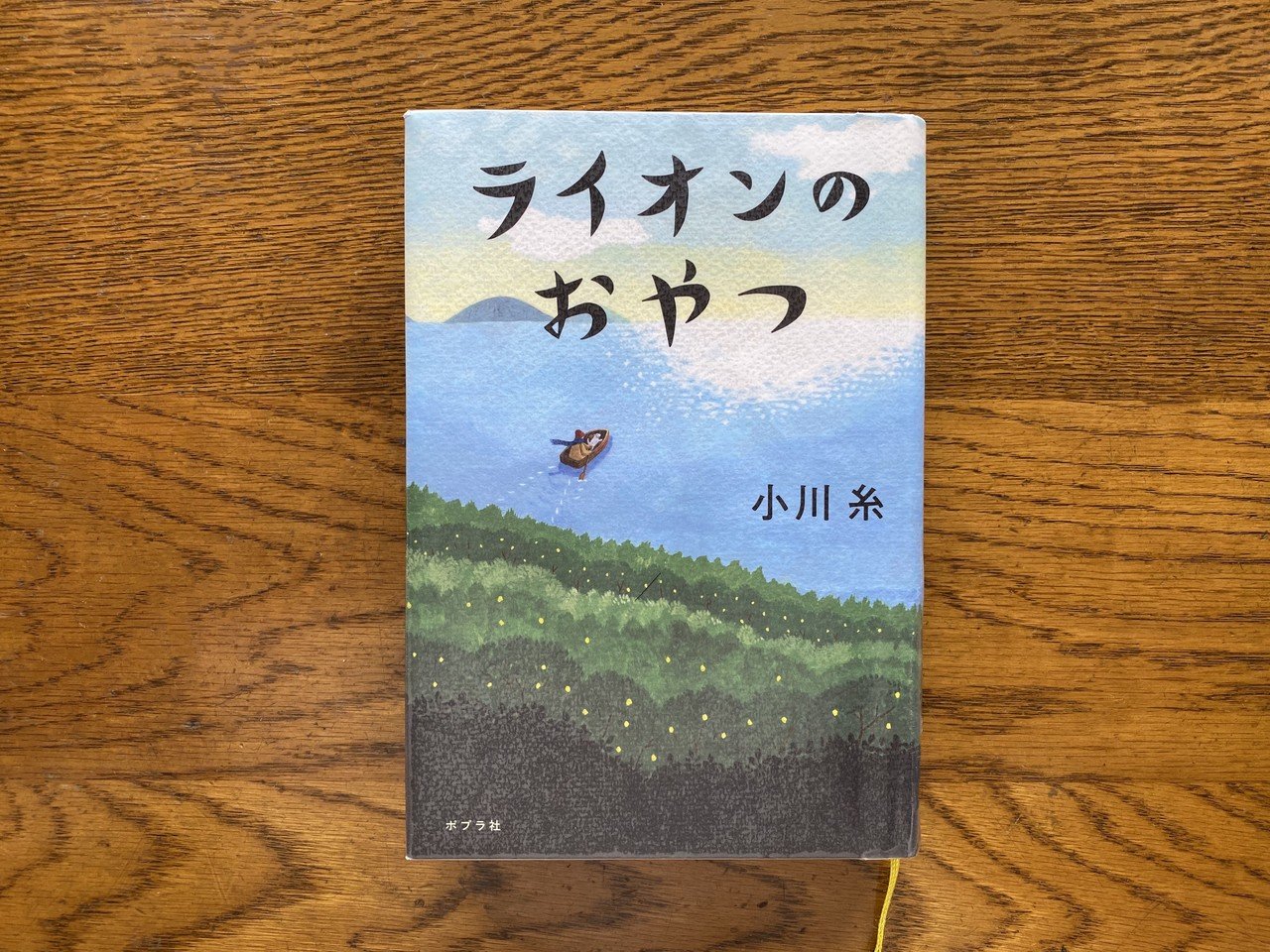

ライオンのおやつ 【前編】

小川糸さんの小説『ライオンのおやつ』を読み終えた。今年の本屋大賞第2位だった作品だ。

以前、『美しい距離』という小説の感想を記事にしたが、『ライオンのおやつ』はそれとは違う側面から人の死に向き合う作品だった。

簡単にあらすじを紹介すると、主人公は末期癌に冒され最後の日々を瀬戸内の島にあるホスピス”ライオンの家”で過ごすことに決めた30代の女性、海野雫。ホスピスの代表であるマドンナやスタッフ、そこに入居している同じ様に死を待つ人々、島の住人、ボランティアの人たちとの交流の中で様々な気づきを受け取る。

死を受け入れられず荒れた時期を経て心安らかに死を受け入れていたつもりが、

まだ人生が続いているのに、死ぬことばかり考えていた。(中略)死を受け入れるということは、生きたい、もっともっと長生きしたいという気持ちも正直に認めることなんだ。

と気付き、逆に心が軽くなる。

ライオンの家では、毎週日曜日の午後3時におやつの時間がある。入居している人がもう一度食べたい思い出の味(おやつ)をエピソードと共にリクエストし、それを皆で食べる。毎週誰のおやつが出てくるかはわからない。もしかすると亡くなった後にその人の思い出のおやつが出てくる場合も少なくない。カヌレ、豆花(トウファ)、ロールケーキ、牡丹餅、レーズンサンド、アップルパイ‥雫がリクエストしたのはミルフィーユ。

この小説にはおやつ以外にも美味しそうな物が沢山出てくる。

「せっかく生きているんだからさ、おいしいものを笑顔で食べなきゃ。」食堂で調理を担当しているシマさんの言葉だ。生きているからお腹も空く。食べることは生きること。

例えば、ライオンの家の朝食はお粥と決まっている。

小豆粥、百合根粥、バナナや桃の入ったフルーツ粥など。お粥が楽しみで寿命が延びた人もいる。お粥には、粥有十利(しゆうゆうじり)といって、十のいいところがあるらしい。

色艶がよくなる。力が出る。寿命が延びる。安らかになる。頭が冴えて口の中が爽やかになる。消化がよい。病気を防ぐ。飢えをいやす。渇きをいやす。お通じがよくなる。

お粥ってスゴい。

雫が入居した日にマドンナが出してくれた蘇(そ)。牛乳を2、3時間火にかけてできる物。ミルキーを想像すれば遠からずな感じらしい。マドンナは蘇を用意してくれてこう言った。

「ライオンの家で、人生の醍醐味を、心ゆくまで味わってください。」

マドンナが教えてくれたこんな言葉。

牛より乳を出し、乳より酪を出し、酪より生蘇(しょうそ)を出し、生蘇より熟蘇を出し、熟蘇より醍醐を出す、醍醐は最上なり。

酪はヨーグルト、生蘇は生クリーム、熟蘇はバターで、醍醐は五番目の最後の味、乳から得られる最上級のおいしいものです。仏教における、最高真理の意味もあり、醍醐味という言葉も、ここから生まれました。

蘇は素晴らしい食べ物だった。

母が入院していた時のことを思い出した。入院して暫くの間は点滴のみで口からの食事は出来なかった。

「ご飯が食べたい」といつも言っていた。お医者さんも、いくら点滴をしていても口から摂る栄養とは比べものにならないと言っていた。初めてお粥が出た時にはそれはそれは喜んで、全部たいらげた。その後も母は病院の食事は毎回残さず食べた。

ライオンの家が、食べるということに拘るのは食べることは栄養を摂ることでもあるからだ。おやつは栄養の観点から言えば良い食べ物ではないかも知れないが、元気な私たちでも美味しい物を食べると幸せな気持ちになる。食べることは心と身体が栄養を摂ること。そして、例え死期が迫っている人たちであっても、今はまだ生きているのだから、食べることは生きているということなのだ。

後編へ続く。