温故知新(67)豊城入彦命 元島名将軍塚古墳 鹿我別命 桜井古墳 彦狭島王 太田天神山古墳 大山祇神社 ナスカ 姫塚古墳 モン・サン・ミシェル 古峯神社 玉崎神社 オリンポス山 倭迹迹日百襲姫命

おのころ島神社と伊弉諾尊と推定される大山積神を祀る大山祇神社(愛媛県今治市)を結ぶラインの近くには孝霊天皇の皇女の倭迹迹日百襲姫命(豊玉姫命と推定)が祀られている讃岐國一宮 田村神社(香川県高松市)があり、大山祇神社と青谷上寺地遺跡を結ぶラインは、おのころ島神社とチャタル・ヒュユクを結ぶラインとほぼ直角に交差します(図1)。おのころ島神社とチャタル・ヒュユクを結ぶラインの近くには、孝霊天皇と推定される素戔嗚命を祀る石見神社(鳥取県日野郡日南町)、天照皇大神・瓊瓊杵尊・石凝姥尊を祀る鏡神社(島根県雲南市)、奥宇賀神社(島根県出雲市)があります(図1)。

おのころ島神社と青谷上寺地遺跡を結ぶラインは、孝安天皇(伊弉諾尊)と推定される大山積神を祀る大山祇神社とナスカを結ぶラインとほぼ直角に交差し、大山祇神社とナスカを結ぶラインの近くには、少彦名命、菅原道真、天太玉命、孝元天皇と推定される大巳貴命を祀る天津神社(岡山県備前市伊部)、位山(岐阜県高山市)、国経営二柱神社(長野県東筑摩郡筑北村)、桜井古墳(福島県南相馬市)があります(図2)。桜井古墳は、古墳時代前期の築造(4世紀後半から5世紀初頭)と推定され、被葬者は、新田川流域を治めていた浮田国造の初祖・鹿我別命と考えられています。『先代旧事本紀』「国造本紀」によれば、成務天皇(倭建命と推定)の時代に、崇神天皇の五世孫の賀我別王を国造に定めたとされます。

図2の桜井古墳と位山を結ぶラインは、少彦名命(孝元天皇の皇子の少彦男心命と推定)の墓と推定される姫塚古墳(茨城県東茨城郡大洗町)とモン・サン・ミシェルを結ぶラインとほぼ直角に交差します(図3)。姫塚古墳とモン・サン・ミシェルを結ぶラインの近くには、左下り観音(福島県大沼郡会津美里町)や恵隆寺立木観音(河沼郡会津坂下町)があり、位山と姫塚古墳を結ぶラインの近くには、合氣神社(茨城県笠間市)があります(図3)。

群馬県高崎市元島名町に4世紀後半に造られたと推定されている前方後方墳の元島名将軍塚古墳(写真トップ、1)があります。前方部にある島名神社(写真2、3)の祭神には、彦狭島王(ひこさしまおう)の名前がありますが、『先代旧事本紀』「国造本紀」では、崇神天皇の御世に豊城入彦命の孫の彦狭島命が初めて東方十二国を平定した時に上毛野国造に封ぜられたと記載されています。

元島名将軍塚古墳は、大国主命と少彦名命を祀る大洗磯前神社と穂高神社を結ぶラインと孝元天皇と関係があると推定される建御名方神を祀る諏訪大社 上社 本宮と大国主命、須勢理姫命、少彦名命を祀る國魂神社(いわき市)を結ぶラインの交点付近にあります(図4)。元島名将軍塚古墳の被葬者は、大国主命(孝元天皇と推定)や少彦名命(少彦男心命と推定)と関係があると推定されます。

桜井古墳と元島名将軍塚古墳を結ぶラインは、姫塚古墳とローマを結ぶラインとほぼ直角に交差し、ヤマトタケルノミコトを祀る古峯神社(栃木県鹿沼市)の近くを通ります(図5)。姫塚古墳とローマを結ぶラインの近くには、阿波山(茨城県東茨城郡城里町)、那須 乃木神社(栃木県那須塩原市)、塩ノ倉峠(福島県大沼郡金山町)があります(図5)。また、元島名将軍塚古墳と姫塚古墳を結ぶラインの近くには、伊勢崎神社(群馬県伊勢崎市)や最勝寺(茨城県筑西市)があります(図5)。元島名将軍塚古墳の被葬者は、姫塚古墳の被葬者と推定される少彦男心命と近い関係にあると推定されることから、第8代孝元天皇の子と推定される第10代崇神天皇の皇子で、上毛野君や下毛野君の始祖とされる豊城入彦命と推定されます。

下記のブログによると、元島名将軍塚古墳の後方部東側裾部では石田川式土器が見つかっていて、濃尾の「S字状口縁台付甕」に似ているようです。古墳の築造時期を3世紀第三四半期と推定しています。

石田川式の甕を見ると、濃尾の「S字状口縁台付甕」、通称「S字甕」とそっくりで、古墳時代の幕開けとともに濃尾からやってきた集団が利根川あるいは渡良瀬川をさかのぼって現在の群馬県域に侵入し、石田川式土器を作り、石田川式文化圏を形成したことが分かります。

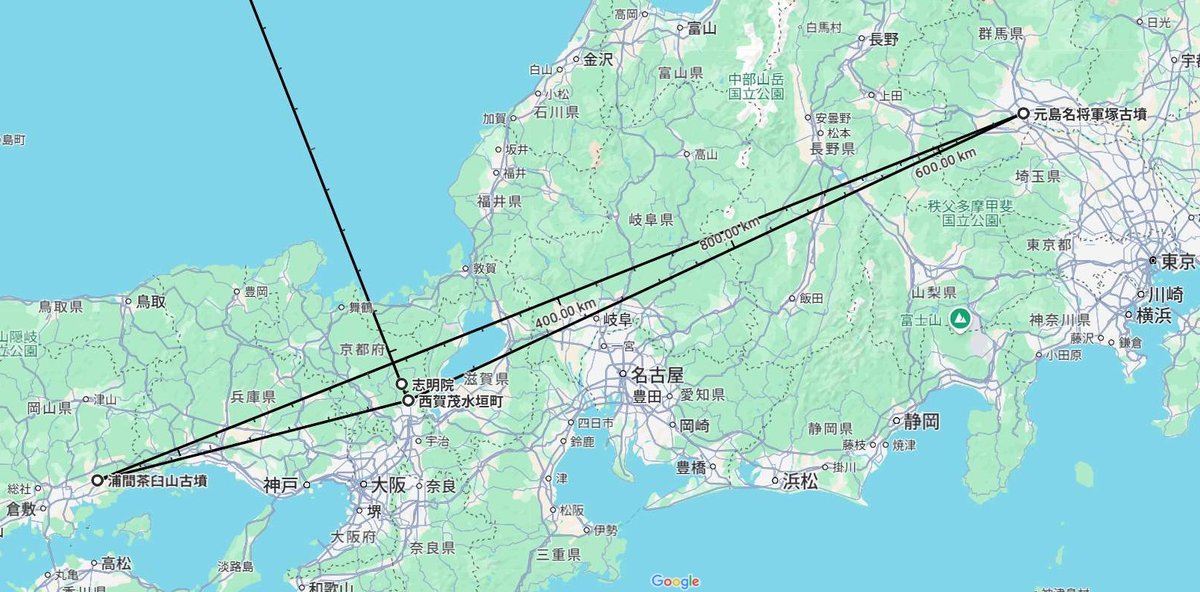

崇神天皇の陵墓と推定される、3世紀末に築造されたと考えられている浦間茶臼山古墳と元島名将軍塚古墳を結ぶラインは、崇神天皇の宮(支城)があったと推定される西賀茂水垣町とスカラ・ブレイを結ぶラインとほぼ直角に交差します(図6)。このラインは、崇神天皇と豊城入彦命の親子関係を示していると推定されます。水垣町とスカラ・ブレイを結ぶラインの近くには、鴨川の水源地に位置し、天長6年(829年)空海によって創建されたと伝わる志明院(京都市北区)があります(図6)。志明院に祀られている本尊不動明王は空海の直作といわれ、日本最古の不動明王像といわれています。西賀茂水垣町に崇神天皇の宮があったとすると、このラインは、空海が景行天皇の皇子の稲背入彦命の子孫とされることと整合します。

群馬県太田市内ケ島町にある太田天神山古墳は、5世紀前半築造と推定される関東地方最大の前方後円墳です。ヤマト王権のもとに上毛野地域全体に及ぶ支配を確立して築造した古墳と位置づけられています。元島名将軍塚古墳と豊城入彦命を祀る赤城神社(群馬県前橋市富士見町)を結ぶラインは、太田天神山古墳とスサを結ぶラインとほぼ直角に交差し、太田天神山古墳とスサを結ぶラインの近くには、豊城入彦命が創建したと伝わる小泉稲荷神社(群馬県伊勢崎市)があります(図7)。これらのことから、元島名将軍塚古墳は豊城入彦命の墓で、太田天神山古墳は、豊城入彦命の孫で初代上毛野国造とされる彦狭島王の墓と思われます。上毛野宿奈麻呂は、729年に長屋王の変に連座して流罪になり、750年には渡来系氏族の田辺氏が上毛野姓を名乗っています1)。田辺史氏は、百済系の渡来人で、昆支が渡来した際に知識集団として一緒に渡来したのではないかともいわれています。

千葉県旭市飯岡にある玉依毘売命を祀る玉﨑神社(下総國二宮)とオリンポス山を結ぶラインは、最勝寺、壬生車塚古墳、古峯神社の近くを通り、このラインは、埼玉古墳群と住吉三神(孝霊天皇と推定)と神功皇后を祀る安住神社(栃木県塩谷郡高根沢町)を結ぶラインとほぼ直角に交差します(図8)。クサール・ヌアイラと玉崎神社を結ぶラインの近くに、安住神社、西念寺(茨城県笠間市)、西蓮寺(行方市)があり、玉崎神社と埼玉古墳群を結ぶラインの近くに清瀧寺 (守谷市)があります(図8)。

埼玉古墳群や壬生車塚古墳は、孝元天皇の第一皇子の大彦命と関係があると推定されるので、レイラインでこれらと関係付けられている古峯神社や玉崎神社に祀られているヤマトタケルノミコトは孝元天皇で、玉崎神社に祀られている玉依毘売命は、豊玉姫命(倭迹迹日百襲姫命と推定)と思われます。玉崎神社と高良玉垂命(豊玉姫命と推定)を祀る高良大社を結ぶラインの近くに、箸墓古墳や倭迹迹日百襲姫命を祀る水主神社があります(図9)。

玉崎神社と建葉槌命(豊玉姫命と推定)を祀る静神社(那珂市)を結ぶラインの近くには、景行天皇の時代の創建と伝わる東大社や鹿島神宮があります(図10)。埼玉古墳群と静神社を結ぶラインは、玉崎神社とモン・サン・ミシェルを結ぶラインとほぼ直角に交差します(図10)。玉崎神社とモン・サン・ミシェルを結ぶラインの近くには、大山祇神社御本社(福島県耶麻郡西会津町)や、大友稲荷奥の院(新潟県新発田市)があります(図10)。

孝元天皇の后が倭迹迹日百襲姫命とすると、大神神社の卯槌守の「卯」は兎で大国主命(孝元天皇と推定)を表し、「槌」は建葉槌命(豊玉姫命、倭迹迹日百襲姫命と推定)を表していると推定されることや、明治3年の「友成五十八代孫」の銘のある横山祐包の備前刀の鍔にある「兎」が大国主命で「三葉空木」が倭迹迹日百襲姫命を表していると推定されることとも整合します。

文献

1)瀧音能之(監修) 2023 「TJMOOK 日本の古代豪族 発掘・研究最前線」 宝島社