【fasciaについて学ぼう】学会参加レポート☆2

整形内科学会+第一回ファシア会議に参加して学んだことを記しています。

前回は 整形内科とは について触れました。

今回はおそらく疑問に思っている方も多いfasciaってなにもの?ということについて 会議の中で話された内容を軸に記していきたいと思います。

国民の多くがもっている”痛みや不快感” 慢性的な原因不明の痛み

2019年の国民生活基礎調査で 訴えの多い上位3位は

腰痛 / 手足の関節の痛み / 肩こり

です。

”痛み”は 私たちの身近にありすぎて そこにあっても当たり前になってしまっていて もう気にしない存在になっているかもしれません。

でも 痛いことは 当たり前のことではありません。

そもそも ”痛み” って なんなんでしょうか。

痛みの定義は2020年に2年の歳月をかけた改定が出されました。

実際の組織損傷もしくは組織損傷が起こりうる状態に付随する、あるいはそれに似た状態の”感覚かつ情動の不快な体験”であること

約50年間改定されなかったこの定義の主な変化点は以下です。

心と身体の相互関係について重んじられたこと / 痛みを表現できない人や生物の倫理面を配慮されたこと / 組織に明らかな損傷がない神経障害性疼痛や脊髄や脳内ネットワークの変化によって増強したり生じたりする痛みについても含まれたこと

痛みとは実際に危険な刺激が加わった単純な反応や現象に限らない

”主観的な体験” です

体験であるということは その方の中で変化をする可能性があるということ

画像では定量的に図り切れない ということを 寄り添う立場にある方は理解する必要があります。

実際に身体が傷つけられなくても 痛みを連想させる写真を見るだけで 実際に傷ついて痛いことを感知する脳部位が反応することがあります

身体と心が相互に関係しあって 生じうるもの

間違ったフィードバックによってそこにないはずのものが生まれることもあります

間違った学習によってそこに痛いという情報が蓄積され続けてしまうことがあります

感覚を受け取る細胞や神経線維が存在し導電性の高い組織であるfasciaもそんな情報を蓄えてしまうことがあるのです

感覚器官や神経線維、それらを包み込むfasciaなどの末梢からのフィードバックによって中枢(脳・脊髄)は変化し 中枢からのコントロールを末梢は受け 互いに影響しあう連鎖の中で 歯車が狂い修正されずにいるとそのズレはどんどんと大きくなっていきます。

先で上げたように痛みには様々な要因がありますが、fasciaが慢性的な痛みのkeyになる場合はこのあたりからも紐解いていけるかもしれません

第4の層の水という存在のfascia

実態としてはどんな存在なのでしょうか。

それを物質的な観点のみならず多角的に捉えていきたいと思います。

こんな本があります。

水に「ありがとう」と言葉をかけると美しい結晶になり 「ばかやろう」と言葉をかけると結晶の形が崩れる

水という存在はまだまだ未知の存在です。

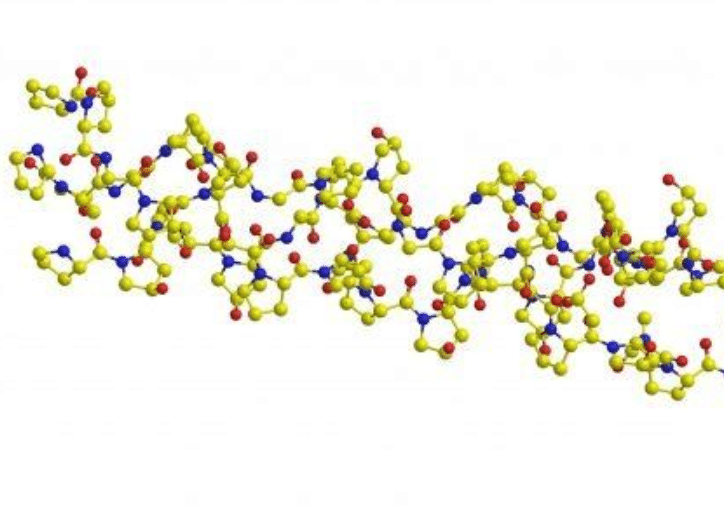

主な成分は ”コラーゲン” です

コラーゲンは3重のらせん構造を持ち 電気を発生させます。

全身に張り巡らされたこの網状の存在は導電性のある

「生きた電気の網」である

これは古代中国の経絡や気の記述とよく似ています

水の流れやエネルギーとして表現されることもあります。

そしてこの存在は ”水” なのですが

今まで分類されていた 固体 液体 気体 には当てはまらない

第4の層の水として捉えられています。

ゲルとゾルの間の存在のような流動的な存在であり液体のりのような 粘性のある結合する力を持つことで身体がバラバラにならないようにまとめる機能をもっています

繊維質であり乾燥することで筋の300倍の力で収縮する強固な構造でもあります

”身体の硬い人” は 乾いてゲル状に寄っている状態で ”身体の柔らかい人” は 潤っていてゾル状に近い(より液体に近い)状態といえます

どちらにも偏りすぎない状態が健康な状態です。

今まではついている部位によって呼び名が違いました。

筋膜、腱膜、靱帯、骨膜、滑膜、脂肪、皮膚…

ですが、ついている部位やその状態が少しずつ違うだけで主な組成は同じもので

”繊維”質という存在で

有機的な一つの”臓器”であり

”システム”であるということ

それぞれが連結しているとか重なっているというパーツの寄せ集めではなくシームレスで繊維同士が結合している一つの不可分な存在である というように認識されるようになりました。

そして この第4の層の水は エネルギーの変換装置とも捉えられています

親水性があってマイナスの電荷をもつため プラスの電荷をもつ普通の水との間で電気エネルギーを取り出すことができます。光エネルギーを吸収し物理的な運動エネルギーを生み出すとも考えられています。

そして リュック・モンタニエ博士の「水の情報記憶」の研究についても紹介がありました。

その報告では電磁波情報を発している希釈DNA水溶液の入った試験管の横に純水の入った試験管を置いておきました。

すると、18時間後にはその純水からもDNA水溶液から発せられたのと同じ電磁波情報が発せられていたということです。

水は情報を記憶する。

同じ空間にいるだけ音叉のように共鳴して同化する。その可能性が示された報告でした。

わたしたちの身体の大部分はそんな ”水” でできています。

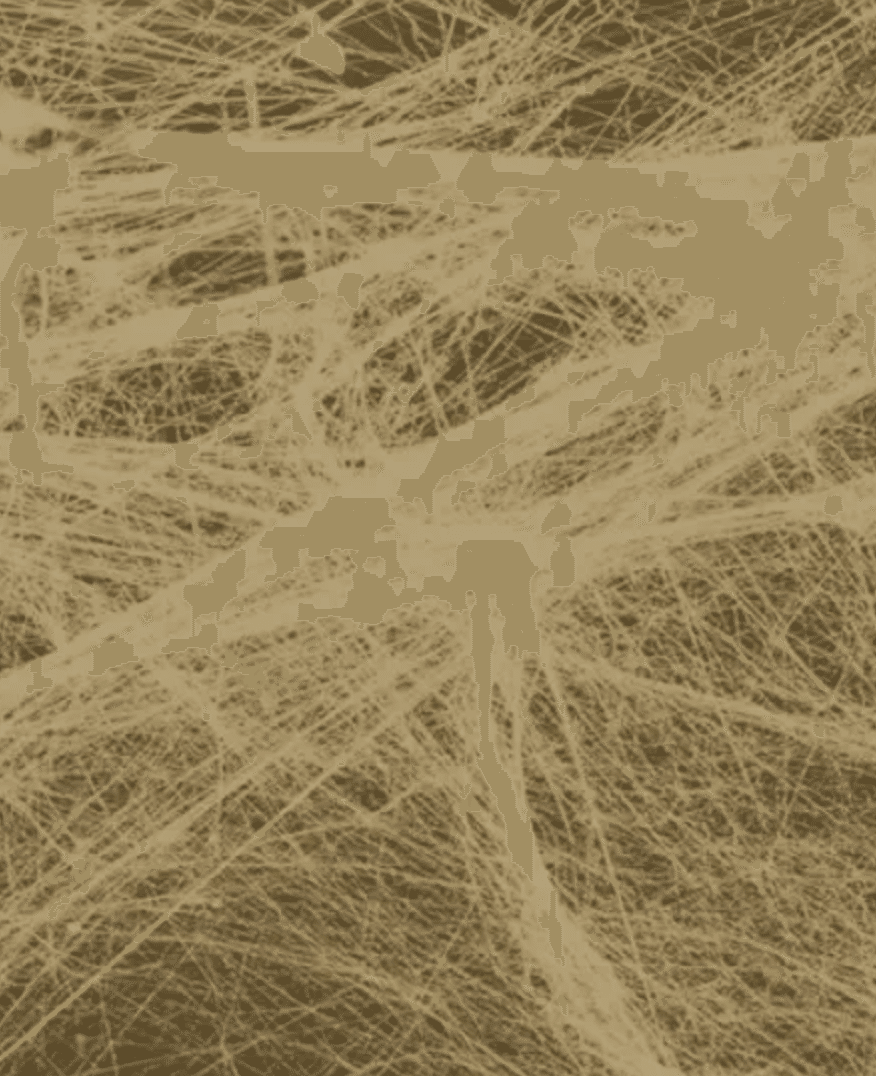

見た目は空に浮かぶ雲のようなふわふわとしているようで

フラクタル図形のような不思議で美しい構造をもっています。

美しいものは機能的である

そんな曼荼羅のような存在が私たちの身体を一つの存在たらしめているということはロマンだなあと思います。

個人的に外科のスペシャリストの医師の方がとても繊細にこのfasciaを捉えて扱って 手術はfasciaを破壊してしまうからと より構造を破壊しない技術をつきつめていることに compassionと医療の専門性の高さを感じたことが 印象的でした。

今後、今回の情報を元に改めて学びなおしをして解説ができればと考えています。誰かの興味につながって学ぶ動機になればと思い、まずは私が受け取った情報の開示として記しておきます。

水とはまだまだ未知の存在です。

学ぶ = 知らないということを知ること

記している中で想ったこととシェアをする意味

作業療法士としてではなく 一個人的な想いとしては 科学的な根拠や反証可能性、名前や治療理論などがなくても 経験された苦痛が和らぐ現象が起きて その個人が安らぐならその方法は大切にされていいと思っています。

ただ、そうなると様々な立場で あれがいいこれがいい という情報が氾濫して 何を信じたらよいのかわからなくなる事態も起きます。

私の経験としてもあるのですが アレルギーの治療 特に難治性のアトピーなどでは 何を信じていいのか迷子になってしまっているあいだに 状態が悪化しすぎて完治が難しくなることがあります。

確からしさを求めるのは 自分の状態をコントロールできずに不安に陥っている方が 混乱した情報の中で治療難民になってしまわないようにという導きのための 守るための知恵だと捉えています。

痛みにおいても 今はアトピーと似たような治療難民の方が増えている実情があるのではないかと考えています。

そういう意味で、fasciaという存在が研究され理解が深まり治療の根拠や理論が言語化されて理解されて 全体的な治療効果の底上げが成されることはとても大切なことなのかなあと思っています。

そしてなによりわたしたちの身体の中にあるまだまだわからない水の性質をもつ これ について知っていくことはとても面白いなあと思います。

次回のレポートは

fasciaに関する評価・治療の現時点でのスタンダードについてお伝えしたいと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました。