医療費控除《知らないと損する節税対策》

こんにちは。ミライ・イノベーションnote編集部です。

今回のテーマはズバリ「節税」!!

今回は、医療費控除について説明します。

医療費控除とは、所得税が安くなる「所得控除」という制度の一つです。

医療費控除は、要件を満たせば納税者本人だけでなくその家族の医療費も合算して適用できるお得な制度です。

1.医療費控除

(1)医療費控除とは

支払った医療費が10万円以上もしくは総所得の5%以上のときは、支払った医療費の金額に応じて税金を再計算し、所得税の還付を受けられる制度です。

「支払った医療費の全額が戻ってくる」というわけではないので注意しましょう。

(2)適用要件

適用要件は次の2点です。

◆ 納税者あるいは納税者と生計を一にする配偶者や、その他の親族に支払った医療費であること。

◆ その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

したがって年末時点で未払いの医療費がある場合、その金額については当年分の医療費控除の対象外となります。

(3)控除額

上述したように、支払った医療費の全額が戻ってくるわけではありません。

医療費控除を受けられる額は、200万円を上限として、次の式で計算した金額となります。

このように、受け取った給付金額は負担した医療費の金額から差し引く必要があります。

なお、「傷病手当金」「出産手当金」などは医療費を補てんする給付金には該当しないため、支出した医療費から差し引く必要はありません。

(4)医療費控除の対象

しかし、「医療費」と言っても、医療費控除の対象となるものとならないものがあります。

上図のとおり、「治療を目的としたものであるか」が医療費控除の対象となるかどうかの基本的な考え方です。

なお、出産は治療を目的とするものではありませんが、医療費控除の対象となります。

また、妊婦健診費用や通院費用は医療費として算入できるので、妊娠・出産した年は医療費控除を受けられる可能性がありますよ◎

また、通院・入院のための交通費も医療費控除の対象です。

なお、交通費はあくまで公共交通機関、あるいは、夜間や緊急時など公共交通機関を利用できない場合にタクシーを利用した場合のみの適用となります。

自家用車のガソリン代や駐車場代は適用対象外のため注意しましょう。

以上はあくまで一例です。もっと詳しく確認したい場合は、国税庁のホームページをチェックしてみてくださいね。

(5)手続き

医療費控除は所得税の計算における所得控除という制度のため、その手続きには所得税の確定申告が必要となります。

年末調整では手続きできないので、自身で手続きを行う必要があります。

①申請方法

医療費控除の申告手続きは、難しくありません。

医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を自身で作成し、確定申告書に添付して税務署に提出すればOKです。

2017年分の確定申告から、これまで提出していた領収書の代わりに「医療費控除の明細書」を作成し添付することになりました。

この明細書には、医療を受けた人の氏名、病院等の医療費の支払先、支払った金額などを記入します。

家族全員の1年分の領収書を提出する、となると書類枚数も多くなってしまいますが、この明細書を作成することでスリムに提出できるようになりました。

なお、医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知を添付することにより明細書の記入を省略することができます。

ただし、「医療費控除の明細書」の記載内容確認のために、領収書の提出を求められる場合もあるので、5年間は必ず領収書や交通費を記したメモなどは保管しておくようにしましょう。

②申請できる期間

確定申告できる期間は、原則として2月16日~3月15日と決められています。

なお、確定申告ではなく還付申告であれば、確定申告期間とは関係なく、医療費控除を申請したい年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

つまり、還付申告であれば過去5年を遡って申請することが可能となります。

過去5年間に入院や手術、出産などで大きな出費があった場合は、ぜひ還付申告を行ってみてくださいね。

上述のように、1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合、超過分が所得から控除されて税金が還付される、という制度が医療費控除でした。

しかし、そもそも医者にかかる機会が少なかったり、この制度を活用できるほどの医療費を支払っていない方も多いでしょう。

そのような場合でも、一定の要件を満たせば税金の還付を受けられる、セルフメディケーション税制という制度があります。

続いて、セルフメディケーション税制についても確認しておきましょう。

2.セルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例として2017年より導入された節税制度です。もともとは2021年までの期限付きの制度でしたが、5年間の延長やその内容も見直されています。現行制度を活用できるのは2021年までのため、今こそ知っておきたい制度です。

このように、ドラッグストア等で販売されているスイッチOTC医薬品を1年間に12,000円以上購入し、さらに、納税者本人がその年に職場の健康診断や、自治体のがん検診などを受けていれば要件を満たすことができます。

(なお、家族は「一定の取組み」をしていなくてもかまいません◎)

ドラッグストア等で販売されている一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージこのようなマークが掲載されています。

対象となる医薬品は、風邪薬や鎮痛剤など多岐に渡っています。

市販薬を購入する際には、ぜひこのマークを目印にしてみてくださいね。

また、購入時の領収書(レシート)にも、控除対象である旨が記載されます。市販薬を購入した際はセルフメディケーション税制を適用できるかもしれないので、領収書をすぐに捨てないようにしましょう!

そして、セルフメディケーション税制も医療費控除と同様に、確定申告することで適用を受けることができますよ。

なお、医療費控除とセルフメディケーション税制の併用はできず、いずれかの選択適用となるので注意しましょう。

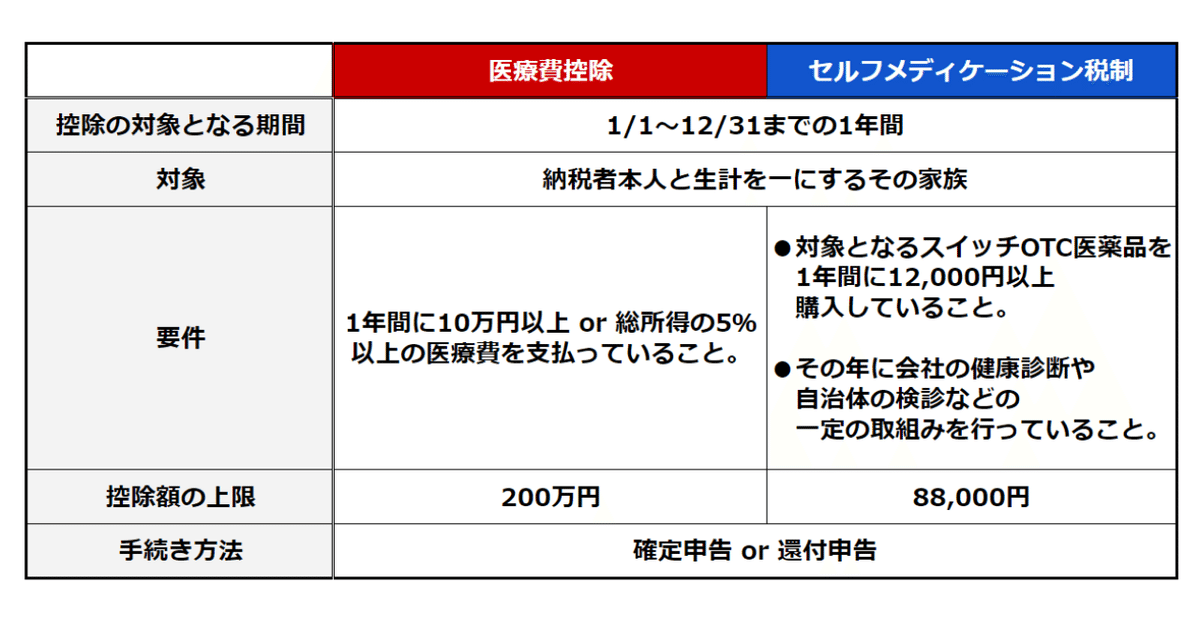

3.医療費控除・セルフメディケーション税制のまとめ

最後に、それぞれの概要をまとめておきましょう。

それぞれの違いを理解し、適切に節税できるとよいですね。

4.さいごに

医療費控除やセルフメディケーション税制は、要件を満たし必要な領収書があれば簡単に還付を受けられるお得な制度です。

医療費控除やセルフメディケーション税制を申告するのであれば、家族全員分の医療費等の領収書を保管したり、通院にかかった交通費をメモするなどしておくと、より手続きがスムーズになります。

ぜひ、それぞれの適用要件を確認するとともに、1年間に使った医療費を計算してみてくださいね。

また、国税庁のホームページに詳しい記載があるので、さらに知りたいという方はぜひチェックしてみてください♪

◆タックスアンサー(よくある税の質問)/ 国税庁

・医療費を支払ったとき

◆ 確定申告情報 / 国税庁

・医療費控除を受ける方へ

・セルフメディケーション税制の概要・手続きなど

次回は、同じく所得控除の一つである「生命保険料控除・地震保険料控除」について解説します!

こちらもお得な制度なので、きちんと制度を理解し、確実に節税しましょう♪

お楽しみに~!

------------------------------------------------------------

いいなと思ったら応援しよう!