【瞑想の脳科学最前線】集中瞑想がもたらす脳の構造的変化とその効果

瞑想の効果について研究された学術論文のエッセンスをいくつかご紹介し、マインドフルネス瞑想の効果で科学的に分かっていることをできるだけわかりやすくお伝えしていきます。

初回は集中瞑想についてです。

(著:s子)

瞑想によって痛みは軽減する!?

ものすごい修行を積んだお坊さんが火の上を歩くといった行為を聞いたことはありませんか?(参考、長瀞火祭り)

実際に瞑想熟練者にとっての体の痛みは、

体表面の感覚神経で感じ取る情報(表面に加わる圧力・痛覚・熱さなど)

痛みにまつわる感情・過去の記憶(痛いのは嫌だ・早く痛みから解放されたい、など)

など細かい構成要素にまで分解され、2 の痛みに伴う嫌悪感は消え、1 のただ熱さ・圧力といった体感覚のみを感じるようになるのだそうです(下記、リチャード・デビッドソン博士著 マインドエクササイズの証明より)。

また、ジョン・カバットジン博士は、自身の仏教・瞑想・ヨガの体験からマインドフルネスが痛みの軽減やストレス耐性を高めることにも使えると考え、1979年にマインドフルネスを誰でも実践できるプログラムとしてMBSR (マインドフルネス ストレス低減)法を開発しました。

MBSR法にはマインドフルな呼吸法やボディスキャン瞑想、歩行瞑想、ヨガ、思考や感情の観察など様々な手法が含まれ、現在では臨床現場でも導入され、その効果を示す論文も多数報告されています。

瞑想やヨガによって痛みが和らぐメカニズムについては、久賀谷 亮 先生の著書『脳疲労が消える最高の休息法』にて、次のように述べられています。

瞑想をすると、痛みのコントロールに関わる前帯状皮質 (ACC, Anterior cingulate cortex) の活動が増し、身体の感覚を司る感覚野の活動が低下します。これが瞑想が痛みを緩和する短期的なメカニズムだと考えられますが、興味深いのは、ベテランの瞑想者ではそれと正反対のメカニズムが見られるということです(ref1)。

つまり、マインドフルネスの長期経験者の脳では、前頭葉の活動が低下し、感覚野の活動がむしろ高まります。ここから推測されるのは、痛みを前頭葉で無理に押さえつけるのではなく、脳が痛みを受け入れながら対処しているという可能性です。これは前頭葉と扁桃体との調和状態にも通じるメカニズムです。

瞑想の効果を科学的に証明する

「脳の神経可塑性」について学ぼう

脳は成人になっても変化することができるということを知っていますか?

これまでヒトの脳内の神経細胞の数は、成人ごろに最大となりその後は減少し脳機能は衰えて行く一方だと考えられていました。しかし、近年の脳科学研究の発展により脳の中での神経可塑性が示され、適切に脳を使用することで年齢を重ねても神経回路が強化されたり機能を向上させられることがわかりました。

脳の可塑性(外界の環境・刺激や内的な思考・体験などの後天的要素が、脳の構造や機能を変化させる現象)は、ラットなどの実験動物を用いた研究でも明らかになっています(例えば、おもちゃが沢山あるようなラットにとって好ましい条件の環境で飼育すると、脳に良い変化が出たそうです)。

このように、脳は使えば使うほど不要な神経回路がトリミングされ、トレーニングされた回路がより太く、発達する可能性を秘めています。

次々と紹介される瞑想者の体験

瞑想は、呼吸や身体感覚、思考や感情などに注意を向けることで、心と身体のバランスを整える方法です。瞑想は仏教やヨガなどの伝統的な実践に基づいていますが、近年ではストレスや痛みの管理、健康増進、幸福感の向上などに役立つとして、医療や教育などの分野でも注目されています。では、瞑想は脳にどんな影響を与えるのでしょうか?

2004年には、ウィスコンシン大学の心理学・神経医学者リチャード・デビッドソン博士が、ダライ・ラマ14世と共同で行った研究で、

マインドフルネス瞑想が成人になっても脳の構造を変化させること、

瞑想の実践によって得られた脳の変化・効果は、瞑想中だけでなく日常生活でも持続すること(変性特質、Altered Traits)

が示され、マインドフルネスがウェルビーイングやQOL (Quality of Life) の向上にも大きく寄与することが期待され、注目されました。

瞑想の効果を科学的に証明するには? 学術的な視点から

マインドフルネス瞑想の分類は、実践者の理解を促進するために体系化されていますが、研究分野では定義に課題が残されています。実際、マインドフルネス瞑想を行う際には、集中瞑想から始めて観察瞑想や慈愛の瞑想に繋がったり、仏教の修行においても、複数メソッドを並行して実践することで相乗効果を生み出しています。

一方で、科学的な効果検証のためには、以下の重要な要素を考慮する必要があります:

瞑想手法の明確な定義と脳機能への影響比較

実践時間、頻度、経験年数による効果の差異分析

性別、年齢、個人特性といった変数管理

これらの要素を適切に制御し、統計的有意性と結果の再現性を確保することが、マインドフルネス瞑想の科学的根拠を確立するための重要課題となっています。特に注目すべきは、異なる瞑想法の相互作用と、それらが脳の可塑性に与える複合的な影響です。

このアプローチにより、瞑想がもたらす効果について、より精緻な理解が可能となり、効果的な実践方法の確立にも貢献することが期待されます。

瞑想の脳科学: 4つの重要な神経システムと効果メカニズム

リチャード・デビッドソン博士は、著書『マインドエクササイズの証明』において、瞑想が脳に及ぼす影響として以下の4つの脳神経システムを提唱しています。これらのシステムは、人間の認知および感情プロセスの根幹を形成する重要な機能を担っています。

1, 心をかき乱す出来事への反応をつかさどる神経回路

ストレスへの反応とストレスからの回復を担う領域

2, 思いやりと共感をつかさどる神経回路

3, 注意をつかさどる神経回路

4, 自意識そのものをつかさどる神経回路

これは、古来からの瞑想は自意識の改革を目的としていることからも言えます。

これらの神経システムの解明は、古来から実践されてきた瞑想の科学的根拠を提供します。特に集中瞑想は、これらのシステムに直接的な影響を与えることが確認されています。

ただし、瞑想実践において神経科学の詳細な理解は必須ではありません。

これらの科学的知見は、マインドフルネス瞑想への興味喚起と、その効果への信頼性を高めることを目的としています。瞑想の実践を通じて、これらの脳機能の向上を実感していただければ幸いです。

集中瞑想(サマタ瞑想, Focus attention meditation)とは

呼吸や体感覚など特定のものに焦点を合わせ、意識を集中する瞑想法です。

選択したもの(呼吸など)に注意を向けて維持することで、注意が散漫になっている状態(思考や意識、心がさまよっている状態、マインドワンダリング、パピーマインドなど)に気づき、気づいたら離れ、再度選択したものに集中する、という繰り返しによって、集中力が養われます。世界中には意識を集中する対象が4-50種類もあるとか!(マインドエクササイズの証明より)

過去や未来にとらわれることなく、今ここに集中する能力が養われるとされます。

集中瞑想の脳への効果・影響

集中瞑想の脳への効果・影響については、こちらのレビュー(ref1, World J Radiol., 2014) を参考にまとめました。

1, 注意ネットワークを活性化

呼吸への集中瞑想は、高次脳機能の中枢である前頭前野 (前頭前皮質、PFC, prefrontal cortex)と認知機能を司る頭頂葉の間の注意力関連ネットワーク(感覚情報と反応選択を仲介)を活性化させます。また、体感覚の認識に重要な役割を果たす島皮質の活性化も確認されています (ref2)。

右図 黄色の部分が頭頂葉、頭頂葉は感覚情報の統合を行っており、特に空間感覚と指示の決定を担う。

Sources : Wikipedia

前頭前野は人類特有の発達を遂げた脳領域で、学習、思考、意思決定など、人間らしい行動の基盤となっています。しかし、この発達によって人間は過去への後悔や未来への不安など『今起こっている出来事以外』にも思考や意識が捉われるようになった、とのことです(マインドエクササイズの証明より)。

集中瞑想のトレーニングによる注意ネットワークの活性化は、現在への意識の集中を高め、過去や未来への過度な思考から解放する効果があると言えます。

研究により、以下の重要な発見が確認されています:

集中瞑想時の腹側線条体(快感・報酬・意欲・嗜癖・恐怖の情報処理に重要な役割を果たす領域)と視覚野の結合性向上 (ref3)

、注意力に関連する脳領域である前帯状皮質(ACC, anterior cingulate cortex)と接続する右側の前頭前野 (PFC) と、下側頭皮質に接続する両側後頭部領域で厚みが増加する(ref4)

2, デフォルトモードネットワーク(DMN)の活性を抑制 - 集中力の向上

長期瞑想実践者の脳を解析した結果から、脳のアイドリング状態であるデフォルトモードネットワーク (DMN) に関与する脳領域の活性が抑えられていました。

具体的には以下のような脳領域に変化が見られました (ref5)。

内側前頭前野(mPFC)と後帯状皮質(PCC)の活性が抑制

背外側前頭前野(dlPFC、言語処理や他の脳領域との機能的接続に重要で、無意識を意識化する際に活性化する領域とも言われています)の働きを活発化

DMNの活動領域とdlPFCの結合が強化

集中瞑想では、呼吸や体感覚、マントラなどに特定の対象に意識を向け続ける、つまり『心や思考がさまよったら気づいてその都度戻る』トレーニングにより、雑念から注意を引き戻すことを繰り返し、注意力を持続させることを鍛えます。

これにより持続的な注意(ビジランス)が強化し、思考の彷徨いや雑念、何も考えないでぼーっとしている状態DMN(通常の集中して勉強やタスクに取り組んでいる状態よりも脳が多くのエネルギーを消費することがわかっています)を減少させ、集中力が増すと考えられます。

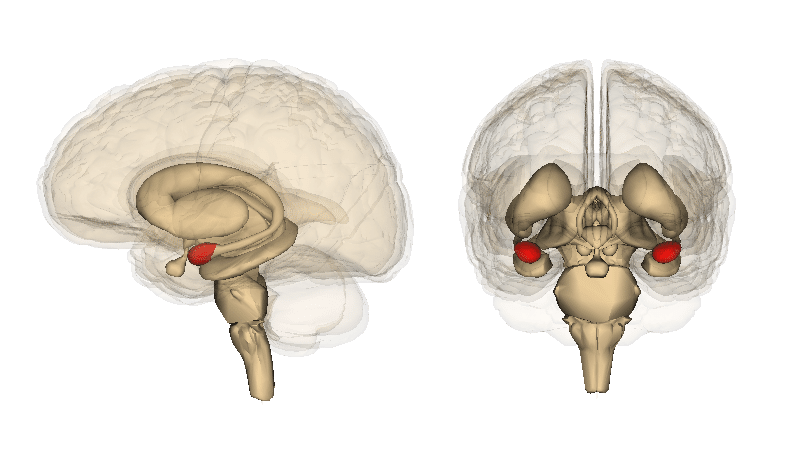

3, ストレス反応スイッチである扁桃体の活性減少 - ストレスの軽減

Mindful Attention Training (MAT, 集中瞑想) の実践によって、否定的な感情の減少と右扁桃体の活性が減少することがわかりました (ref6)。

Source : wikipedia

扁桃体は外部からのストレス刺激を受け取る脳領域で、感情反応のポジティブなもの、ネガティブなもの両方に働くと言われています。近年では、不安や恐怖に関連する反応を調整に重要で、扁桃体の過活性は不安障害やPTSD, パニック障害等の精神疾患とも関連することが示されています。

集中瞑想で扁桃体の活性が抑えられることから、ストレス反応も減少しリラックスにつながると期待されます。

まとめ

以上から脳科学研究の結果から、集中瞑想によって

・集中力・注意力の向上

・脳のアイドリングDMNの抑制

・ストレス反応の減少

といった効果が得られることが分かりました。

集中力と注意力の向上は、脳にとってエネルギー浪費と言われるマルチタスクから解放されると期待できます。

またDMNやストレス反応の減少は脳の休息に繋がります。寝ている間も脳は働いていると言われており、「たくさん寝たのに脳疲労が消えない」と感じられる方は、まずは1分間呼吸に意識を向けることから始めてみませんか?

Source : 瞑想チャンネル for Leaders

参考文献

“Neural mechanisms of mindfulness and meditation: Evidence from neuroimaging studies. ” William R Marchand, World J Radiol. (2014)

“Neural correlates of focused attention during a brief mindfulness induction.” Janna Dickenson et al., Soc Cogn Affect Neurosci. (2013)

“Open monitoring meditation reduces the involvement of brain regions related to memory function.” Masahiro Fujino et al, Scientific Reports, (2018)

“Structural plasticity of the social brain: Differential change after socio-affective and cognitive mental training.” Sofie L. Valk et al., Science Advances, (2017)

“Meditation experience is associated with differences in default mode network activity and connectivity.” Judson A. Brewer et al., Proc Natl Acad Sci USA. (2011) DMNを発見したBrewer教授の論文

“MBSR vs aerobic exercise in social anxiety: fMRI of emotion regulation of negative self-beliefs.” Philippe Goldin et al., Soc Cogn Affect Neurosci. (2013)

いいなと思ったら応援しよう!