洪水浸水想定区域図のポイント解説 その2【ハザードマップを理解するコツ:豪雨災害編2/5】

※はじめに訂正とお詫びです。

筆者が間違って覚えてしまっていたらしく、これまで「浸水区域想定図」としていましたが、正確には「浸水想定区域図」でした。また国土交通省は「洪水浸水想定区域図」と記述しているので、それが国としての正式名称のようです。なお自治体によっては浸水想定区域図と記述していることもあります。

みんぼうネットワークでは今後、「洪水浸水想定区域図」と改めます。これまでの誤表記について、お詫び申し上げます。

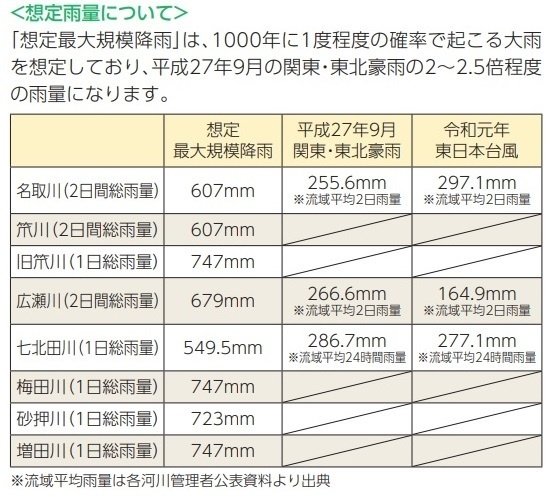

前回は「浸水想定区域図」の中で確認していただきたいポイントの1つ目として「想定雨量」のお話をしました。現在、日本では1000年に1度の想定雨量(正確には「想定しうる最大規模の降雨」)でシミュレーションすることになっています。まとめますと

〇想定雨量は「1000年に1度」の雨量(想定しうる最大規模の降雨)

〇1000年に1度の大雨に一生のうち(100年)で遭遇する確率は約10%

〇各地域の1000確率雨量は、その地域の過去の実測値をもとに計算

自治体によっては古い基準のままのハザードマップを公開している場合があるので、必ず確認するようにしてください。なぜなら、逆に「想定雨量を確認しておくことで、そのマップが信頼できるか否か?」が分かるからです。

では次に、ポイントの2つ目を見ていきましょう。

ポイント2:どの河川の洪水を想定しているか?

「え?全部の河川じゃないの?」と思いますよね。もちろん、全部の河川を対象にしてマップをつくるのが理想です。しかし必ずしもそうならない理由があります。

①河川によって管轄が違うから

日本の河川は「一級河川:国土交通大臣」、「二級河川:都道府県長」、「準用河川:市町村長」と管理者が異なります。

(※現在ハザードマップ作成の義務があるのは国土交通大臣が指定した「洪水予報河川」です。詳細は後々の記事でお話しします。)

②洪水流量は「流域」ごとに計算するから

そもそも河川の洪水流量を計算するときは、その河川の「流域」ごとに計算します。(※「流域」に関しては詳細は別でお話しします。ここでは「ある河川に集まる水の”もと”になる雨が降る範囲」と考えていただければわかりやすいかと思います。)

つまり、マップをつくる管轄等の違いで

・「〇〇川はつくったが、△△川はつくっていない」

という可能性もあるということです。

こちらは宮城県仙台市の事例です。やはり河川ごとの想定雨量が示されていますよね。

逆に言えば「マップの範囲内を流れる河川にもかかわらず、その想定雨量が明記されていない」場合があったら、それ以上の洪水の可能性も考慮して、準備する方が良いかも知れません。

そんなことあるの?と思うかもしれませんが、残念ながら、あります。

これは2021年時点でのマップに表記されている注意書きです。

想定雨量は「50年に1度程度の大雨(227.5mm/日)」です。

古い基準のままです。

しかも洪水想定河川は「蒼社川(そうじゃがわ)」だけです。

※今治市の洪水予報河川は蒼社川だけなので法的な最低限の義務では問題ありません。

今治市を流れる河川をなぞってみました。図の中央付近が蒼社川で、南には頓田川(とんだがわ)も流れています。頓田川の規模を地形図で確認しましたが、蒼社川より小さいものの、その差は決して大きくありません。

また気象庁のデータを見ると、今治市周辺では近年400mm/日を超える雨量が観測されています。つまりハザードマップで想定されている雨量の2倍程度の雨は、既に近隣の地域で降っていました。

だからと言って必ずしも今治市も同等の雨が降るとは言えませんが、現在の基準より小さい想定雨量であることは事実です。

少なくとも頓田川周辺地域はハザードマップで白くても危険な可能性はあります。

と言うのは、頓田川周辺が白色なのは、シミュレーションで安全な結果が出たからではなく、そもそもシミュレーションしていないからです。

これについては、現状では残念ながら、避難行動は自己判断せざるを得ません。

このような事例はここだけではなく、他の市町村にもあるかも知れません。

更新されたマップは?

しかし、朗報です。今治市のハザードマップは最近、更新されました!

「これで新しい基準のマップになったのだな」と思ったのも束の間・・確認してみたら、違いました・・。

これについては、次回に紹介します。

お読みいただき、ありがとうございました。