長野神社 ~河内長野・長野地区の鎮守~

一般的に河内長野と呼んでいますが、これは長野県長野市と区別するために、河内国の河内をつけてこのように呼んでいるだけで、ここは本来長野という地域です。

元々は南河内郡長野町だったものを、高向村・三日市村・加賀田村・天見村・川上村を合併して河内長野市になったのが1954年です。

さらに過去をさかのぼれば、1940年に千代田村と天野村が長野町によって吸収され、明治43年に町制が敷かれる前までは長野村。

そのまた更に過去にさかのぼれば錦部郡長野村。この長野村も明治22年に古野村、西代村、原村、野作村、上原村を合併したもので、それ以前はさらに小さい範囲が長野村でした。

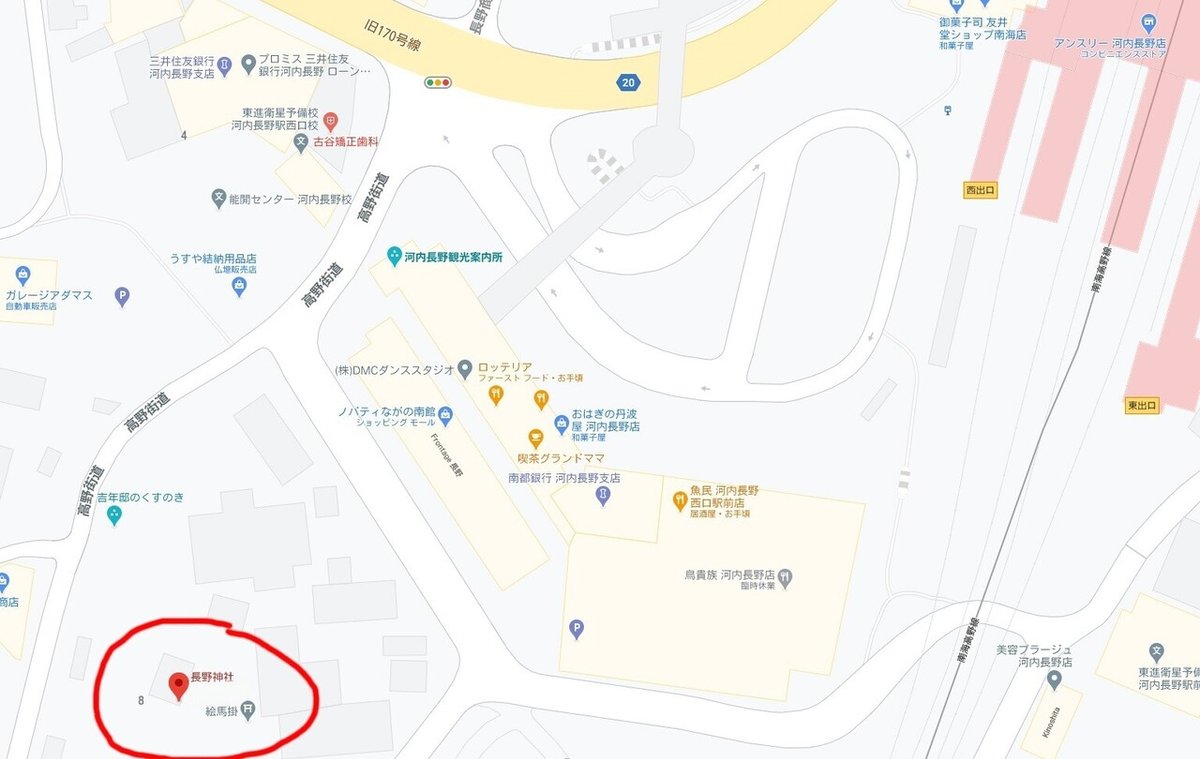

おそらくもっとも最初のころの長野村の鎮守だったのが、河内長野駅から歩いてすぐのところにある長野神社です。

主祭神は素戔嗚尊(すさのおのみこと)と、春日神との異名を持つ天児屋命(あめのこやねのみこと)、それから菅原道真の3柱。

長野神社の創建は不詳です。石川と天見川の合流地点なので水上の交通の要所だったのが影響したのかもしれません。

こちらから入ります。境内には大木がいくつもあって、独特の雰囲気がありました。

これは菅原道真を祀っている天神社。戸建てで独立しています。隣に絵馬がありました。

こちらは五社と呼ばれるもので、建物の奥に5つの扉があり、それぞれ神を祀っています。ひとつの建物に5つの異なる神を祀るとは、背景の白い建物のような集合住宅のようですね。

ちなみに熊野宮、多賀宮、八幡宮、春日宮、高良宮 と書いていました。

こちらは事代主(コトシロヌシ)命を祀っている恵比須神社。長野神社は長野恵比須としても有名です。右横に見える大木はカヤの木。大阪府指定の天然記念物で、幹周4mと府内で最も大きなカヤの木だそうです。

こちらがひときわ貫禄のある本殿です。1543(天文12)年に建てられており、国指定の重要文化財。

江戸時代までは木屋堂の宮(こやどうのみや)、牛頭天王宮(ごずてんのうのみや)という名前でした。明治維新を迎えた1868年から長野神社になっています。

神社の案内板。10月11日に秋祭りがあるそうなので、その時に行くとまた楽しそうですね。

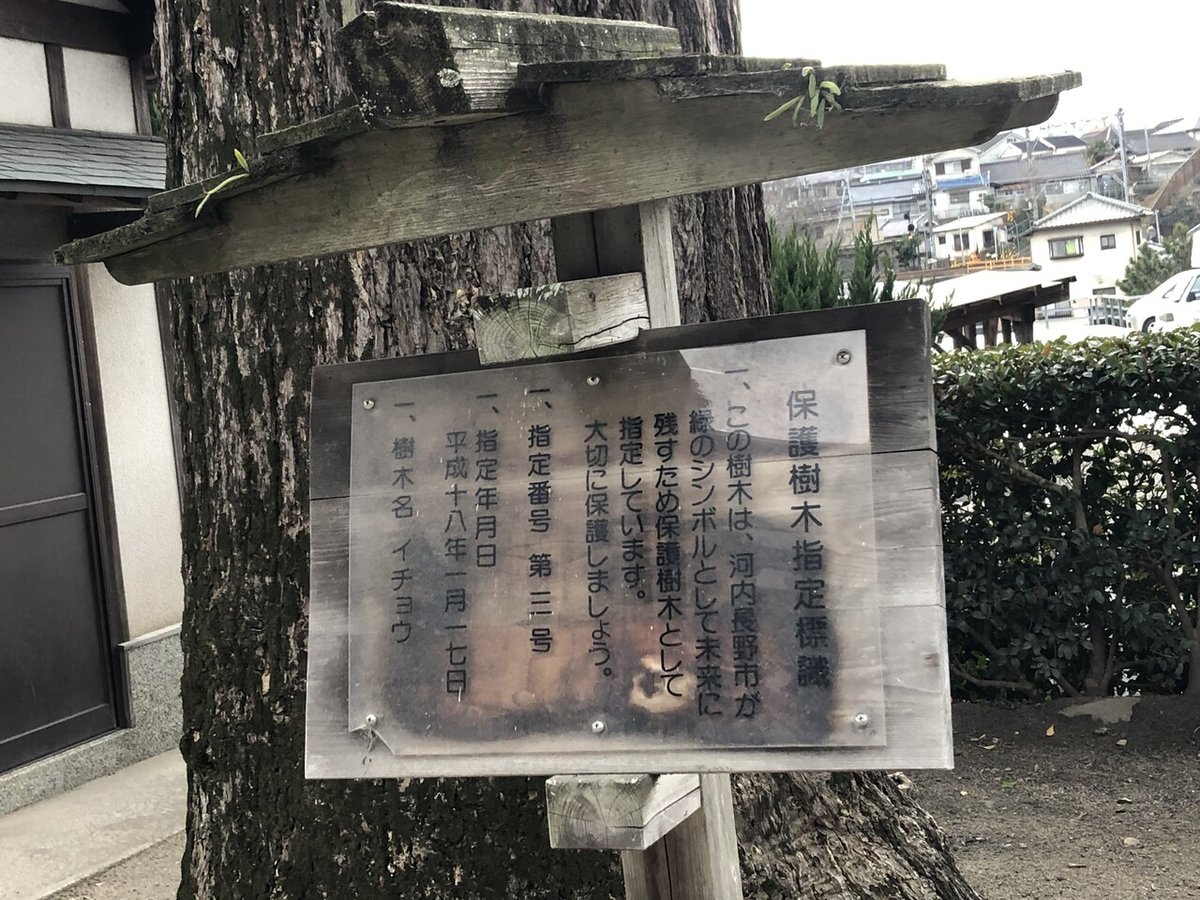

境内の木にも案内板がありました。緑のシンボルとして保護されているとか。立派なイチョウの木です。

これがイチョウの大木。ちょうど葉の無い時期ですが、静止しているのに躍動感あふれる大木の勢いが感じられました。

そして天神社の横の大木は、ケヤキでこちらも神聖なるもののようです。

左が天然記念物のカヤの木で、右がケヤキどちらも境内では収まり切れないので、外から撮影しないと全容が見えないほどの大木でした。

長野神社

住所: 大阪府河内長野市長野町8−19

アクセス:河内長野駅から徒歩3分