157.日本の出生率からみる社会資本の必要性について

こんにちは。

株式会社GraSeaの原田みな美です。

2023年度から、東京都では新たに「子ども手当」が開始され、子ども一人当たり毎月5,000円が支給されるようになりました。この手当には所得制限がなく、子どもが18歳になるまで毎月受給可能です。

また、今回再選を果たした小池知事のもとで、第1子の0歳児からの保育料無償化に向けた議論も進められています。

では、このような施策が整えば、日本の出生率は向上していくのでしょうか?

子どもを出産したあとも仕事を続ける私の答えは、「子どもを育てていくためには、経済的な支援と同時に『社会資本』が必ず必要になる」ということです。

今回は、この「子育てに必要な社会資本」について書いていきたいと思います。

1.なぜ日本の出生率はこんなにも低いのか

まず、日本の出生率の推移について見ていきましょう。

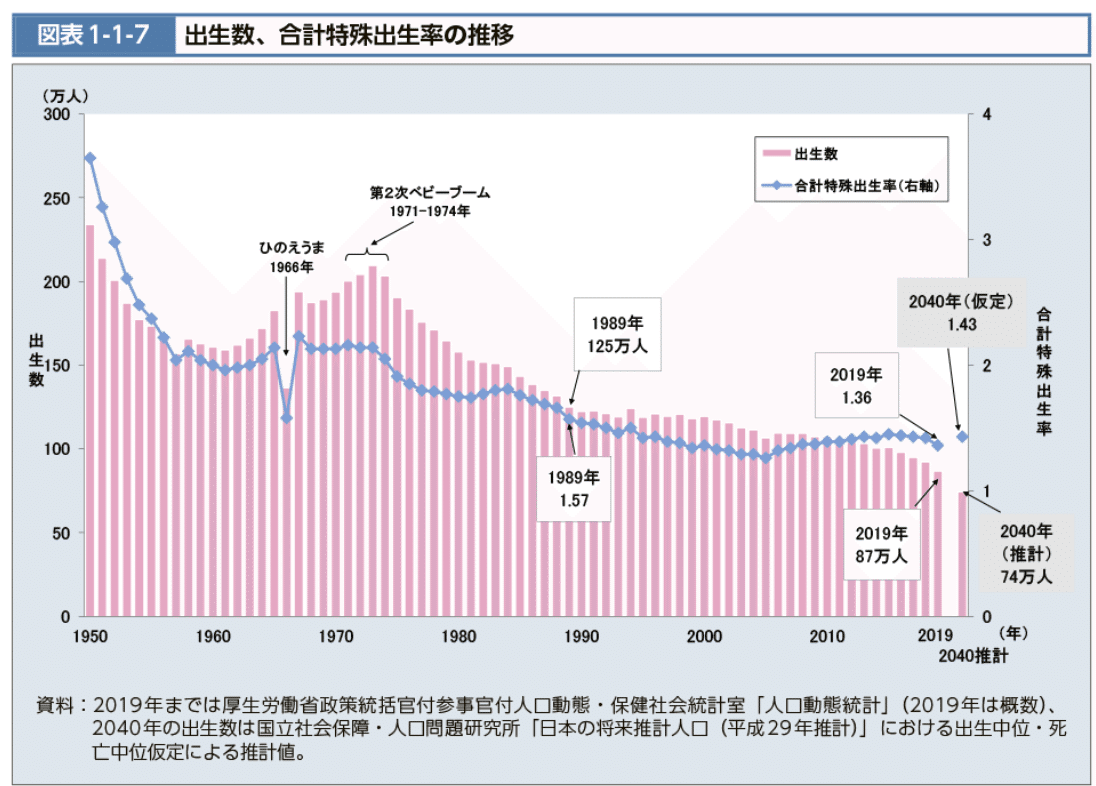

戦後の高度経済成長期には、ベビーブームも到来し、1年間に日本で生まれる赤ちゃんの数は200万人を超えていました(出典:厚生労働省HP)。

一方で、1974年に200万人を超えていた出生数は、2019年には年間87万人に減少しました。この45年間で半分以下まで落ちてしまったという数字は驚異的です。

出生率減少の背景には、以下のような理由が考えられます。

未婚・晩婚化の加速

育児に対する経済的負担の増加(物価上昇)

男女賃金格差

女性の家庭内での負担の大きさ

大まかにまとめると、賃金の上昇が見込めないことや物価上昇、女性の賃金格差といった経済面が主な要因として挙げられるのではないでしょうか。

2.子育てに必要とされる支出

では、子育てには実際どれくらいのお金が必要なのでしょうか。現実的な数字を見ていきましょう。

内閣府が行った調査によると、子どもが公立・私立のどちらに進学するかによって費用は異なりますが、一人当たり約3,000万円~4,000万円の子育て費用がかかるとされています(出典:内閣府HP)。

支出を抑えるために保育園を利用せず、すべて公立学校を選んだ場合でも、合計2,700万円程度の費用がかかるという計算です。

自分の生活費もままならない中で、そんな金額をどうやって捻出するのかと不安に思われる方も多いでしょう。

こうした状況を受け、国や東京都は様々な「対策」を進めています。しかし、単に経済支援が充実しただけで、出生率が向上するのでしょうか?

3.出生率向上に必要な社会資本とは何か

私の実体験をもとに考えると、子育てに必ず必要になるのは「お金」と「社会資本」の2つです。

ここでいう社会資本とは、「人と人とのつながり」、つまりコミュニティを指します。

子どもに関わる自分以外の大人がいかに多いか──これが子育てのしやすさに直結していると実感しています。戦前の村社会では、子ども=村の子どもとして地域全体で育てられていました。たくさんの大人が子どもに関わり、地域全体でサポートしていたのです。

しかし、近年は核家族化やセキュリティー対策の強化により、地域のつながりは形骸化し、いわゆる「村社会」という概念は失われつつあります。結果として、子育ての主な担い手は「父」と「母」だけになってしまいました。

運がよければ、祖父母の力を借りることができますが、それも都市部に住む限られた家庭のみです。

子育てには、お金とともに、圧倒的な時間と労力が必要です。これを親という存在だけで乗り切ること自体、とても極端な考え方かもしれません。

村社会のように、たくさんの大人が子育てに関わるプレイヤーとして存在し、子育ての先輩方の話を聞けたり、気軽に子どもを預けることができる──そんな社会資本=コミュニティがあることが、日本の出生率を大きく改善していく鍵だと私は確信しています。

4.最後に

子育て支援には経済的な側面だけでなく、コミュニティの存在が重要であることが分かります。

子育てを安心して行える社会が広がれば、日本の未来もより明るくなると信じています。

そんな社会(コミュニティ)を創るべく、今日も仕事に邁進します。