人材開発って、理屈じゃない「思い」みたいなのがやっぱり一番大切そう。

不確実な時代と言われる昨今、難局を乗り切るために多くの会社さんで自己変容や事業変革に取り組まれているかと思う。

「人が大事」なんて言わずもがなだけど、行動様式の変化によって人の優秀性を判断する基準すらも大きく変わろうとしているみたい(例えば、山口周さんの本を一冊を読めば肌感で理解できる)。

僕は人事として自社の人材開発の一端を担っており、これからのことを考えると今までと同じスタンスでいるわけにはいかない、と切に感じる。

5年と言わず10年20年先を見据えて、絶対に変えてはならない自社の譲れないもの以外は全部変えていかないといけないんだろうな。

10年といった先を見て人材開発を考えた時には、

・マイナスをゼロにする育成(短期の課題解決)

・ゼロからプラスを生み出す育成(未来に向かう長期の布石)

という2つの考え方が必要だと思っていて、さらにそこに

・育成力

・組織力

・レジリエンス

みたいな観点が加わるといい感じなんじゃないかなと最近感じている。

その辺について書いてみます。

1. マイナスをゼロにする育成(短期の課題解決)

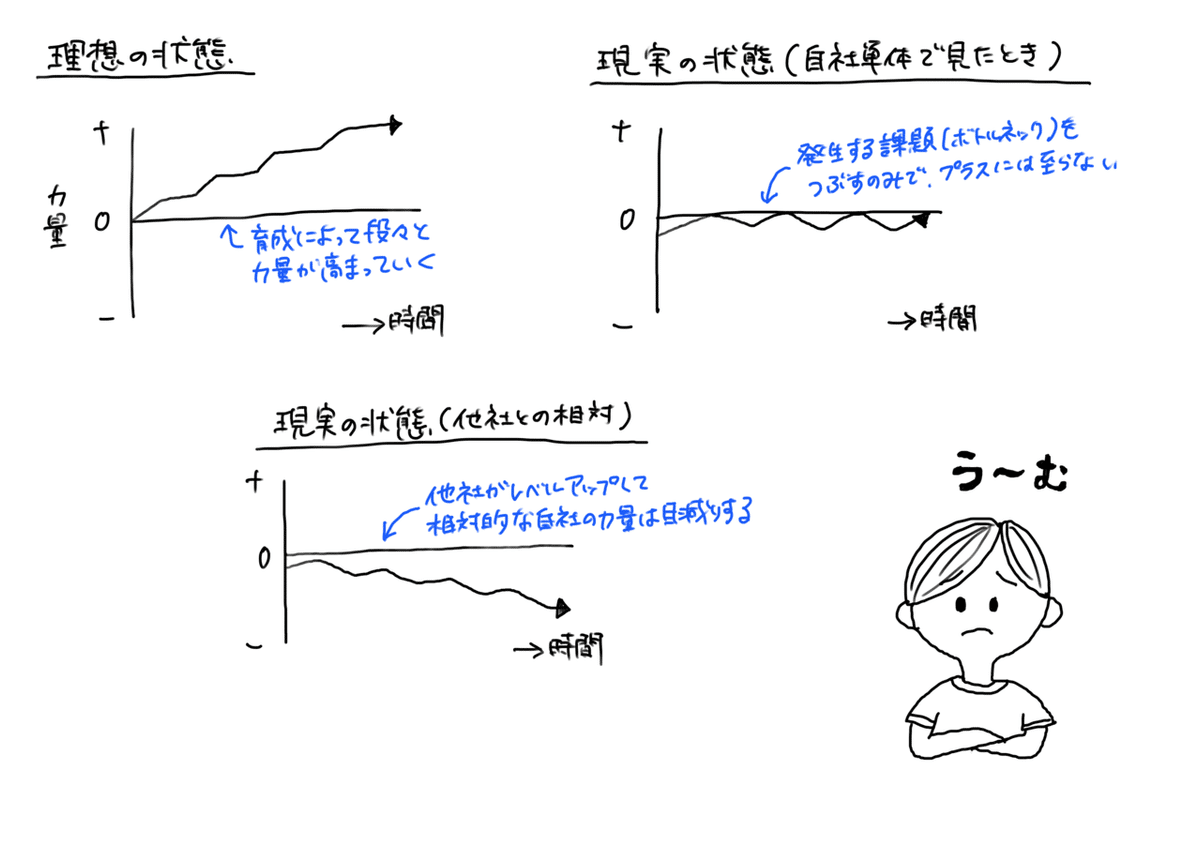

これまでの人事戦略・その子供としての人材開発の戦略は、理想はどうあれ現実的には経営戦略や事業の現在進行形の課題から論理分解して作ることが多かったのではないだろうか。

外部環境の変化に合わせて特定のスキルを身につけた社員を一定数確保したり、ミドルマネジメントのスキル底上げを図ったり。

これは決して間違いではないし、これからもずっとやっていくことなのだが、事業目標達成の障壁となっている課題を潰すだけだとマイナスをゼロにすることは出来てもプラスの価値を生み出すのは難しいと思う。

また、競合も常にレベルアップを図っている中で、ゼロをキープするだけでは相対的に自社の力が目減りしていくのも明らか(下図)。

自社が大きなアドバンテージを生み出すためには、このような短期の課題解決を狙いとした育成のみでは心許ない。

とても当たり前のことだけど、ゼロからプラスを生み出す育成も並行して考える必要がある。

2. ゼロからプラスを生み出す育成(未来に向かう長期の布石)

少し視点を変えて、1年~3年といった短中期の現業の課題解決ではなく、5年~10年といった長期の視点で育成を考えてみる。

未来に向けた布石は、現時点で目に見えていない将来の課題に対して時間をかけて準備をしておくこととも言える。つまり、これは現状ゼロの状態からプラスを生み出すよう仕向けていく類の育成。

たまたま僕の勤めている職場では2030年のビジョンが既に定義されていて、そこに向けて布石を打っていくのが自分の役割。

10年後の社会や自社を正確に予測するなんて実際不可能な話だけど、よく分からんと手をこまねいても始まらない。でも、何かしらの確信をもって動き出したい。

そう考えて、自社のビジョンに刻まれた言葉を穴が開くほど読んだり、藁にもすがる思いで公官庁の研究会やワークグループのドキュメントを読み漁ってみたり。社会課題解決っぽいことをやってる知り合いのワークショップデザイナーに話を聞いてみたり。

でも、どれだけ考えども、何も降りてこない…

それもそのはずで、まだ輪郭すら見えていない未来に向けた育成を、短期の課題解決型の育成と同じ手順で考えようとしていた。

未来という目に見えないものを無理やり見える化して、その断片を論理的に分解して何らかの解を見つけようとしてしまっていたわけで、「予測できない」という事実に立って考えることができていなかった。

じゃあどうするか。

答えは単純で、理屈じゃ説明できない、自分の「ああしたい、こうしたい」に正直になってみる。理屈では答えを出せないのなら、自分の実現したい未来像に懸けてみるしかない。

自分の直感に従って、本心から「いいな」と思える組織って何なのか、どんな人にどんな気持ちで働いていてほしいのか、ストレートに考えてみる。

論理思考よりも、スタートアップ思考。

・自分の想像する未来の仮説に賭けること

・誰もが見落としている、一見不合理で狂ったアイデアに賭けること

・他人が見ていない場所を見ようとすること

・まだ築かれていない、価値ある企業とは何かを考えること

※引用:スタートアップ思考

下に記載したのは山口周氏の「ニュータイプの時代」に掲載されているこれからの行動様式の変化だが、サイエンスではなくアート、意味づけといったながれにある中で自分の直感に従うことは決して悪手ではないはず。

「オールドタイプ」から「ニュータイプ」へ

・「正解を探す」→「問題を探す」

・「予測する」→「構想する」

・「KPIで管理する」→「意味を与える」

・「生産性を上げる」→「遊びを盛り込む」

・「ルールに従う」→「自らの道徳観に従う」

・「一つの組織に留まる」→「組織間を越境する」

・「綿密に計画し実行する」→「とりあえず試す」

・「奪い、独占する」→「与え、共有する」

・「経験に頼る」→「学習能力に頼る」

※引用:ニュータイプの時代 山口周 著

これからの人事は、誰よりもビジョンを語らなければダメだと思う。

拠り所にすべきファクトが希薄な時代の中で勝ち抜いていくために、論理的に正解を探すよりも自分の生々しい欲求からくる世界観を持ち、そこに向かう意義を語り伝えていきたい。

そこから生み出せるものはきっとオリジナルだし、どんな変化に晒されようともやり抜くエネルギーも湧いてくるはず。

3. 育成力、組織力、レジリエンスという3つの観点

自分が心から実現したいと思える未来像に近づくために、どんな布石を打っていくのか。

僕は育成に関しては、育成力、組織力、レジリエンスの3つの観点を持つようにしている。

(1)育成力

育成力とは、研修プログラムの充実度などを指すのではない。

その組織内の日常的な仕事を通じて、自然と成長・発達が生まれる度合いのことを指す。

これはロバート・キーガン氏の提唱する発達指向型組織に近いもので、一人ひとりが弱みを見せ合い率直なフィードバックを日々交換し合うことで日常の成長を最大化しようという考え方。

上下の階層に関係なくフィードバックし合うことを許容したコミュニティ、フィードバックを促進する慣習(制度)、一人ひとりの対話スキルの向上などを通じて形成する。

これが僕にとっての理想の組織の在り方。日々成長を実感できることは社員にとっても嬉しいものだと信じている。

(2)組織力

組織内で成長した人材が合わさることで、どんな力を発揮することができるか。組織の持つ力。

発達指向型組織の一つの難点は、成長の方向性もペースも当人の意思に委ねられているという点。

今はまだ、組織としての目標を実現させるために必要な人員を、Aスキルの保持者が10名・Bスキルの保持者が5名…と言ったようにリスト化して補充していくという発想があり(要員計画)、自主性のみの育成では満たすことができないという事情がある。

しかし、前述の行動様式の変化から考えるとその発想はすぐにでも変えるべき。

一人ひとりの強み・とがりを尊重し、多様な人材を組み合わせることによってこれまでにない新しい山の登り方を生み出していく方向に進むべきだと思う。

また、自社に閉じる必要性は既に失われており、山を登るにあたって欠けているピースがあれば企業の境界を超えて様々な分野の人とコラボレーションしていく。

そういった、新しい組織力の獲得に力を注いでいきたい。

(3)レジリエンス

しなやかさ。

先が予測できないのであれば、急激な環境変化に合わせて柔軟に自組織を変容させていくしなやかさを獲得することがこれからの時代を勝ち抜く上で絶対に必要になる。

上に述べた育成力・組織力はいずれもレジリエンスの獲得に繋がるもので、目の前の事業課題を解決することと未来に向けたレジリエンスの獲得を同時並行で行っていきたいという思いがある。

多様性についての解釈は様々だと思うが、僕は価値観の緩い近似によって結ばれた人たちが、同じ目標に向かってそれぞれの流儀で価値提供を行うことだと思っている。

レジリエンスの獲得において多様性の獲得は避けて通れない。

同質な人材が固まっている組織であれば、そこに大きな危機感を持つべきだと思う。

まとめ(?)

長くなってしまったが、予測できない未来に向かっていくための人材開発とは、

①マイナスをゼロにする育成をしっかりと行いつつ

②ゼロからプラスを生み出す「理屈じゃない思い」起点のチャレンジを行い

③育成力・組織力・レジリエンスの3つの観点で整えていく

という感じだ。

結局のところ、人事の担当者として理屈じゃなく強い思いを持って「こんな組織を作りたい」「こんな成長環境にしたい」「ここだけは黙って信じて乗ってくれ」と語れるか。それが一番大切だと思う。

これからの変化の時を楽しんでいきたい。

社員から愛される組織、属することで得をする組織を作っていきたい。