健康診断では見つからない?!“隠れ糖尿病”食後高血糖を予防する5つの習慣

今年受診した健康診断の結果がとどいているかたも多いのではないでしょうか。

ご自身の健康状態を知ることは健康に生きることの第一歩。

内容はよく確認しましょう。

よくわからない項目があるというかたは、かかりつけ医にご相談いただくか、

薬局へもご相談におこしくださいね!

さて、しっかり検査された健康診断結果ですが、

健康診断ではみつかりにくい症状もあります。

そのうちのひとつが、【食後高血糖】です。

食事をすると血糖値が上昇するのは自然なことですが、

食後2時間たっても血糖値が正常にもどらず、

高い状態になってしまうことを食後高血糖といいます。

食後高血糖は糖尿病につながりやすいだけでなく、

命にかかわる病気をひきおこす恐れがあります。

健康診断ではみつかりにくい食後高血糖。

血糖値の上昇をおだやかにするポイントを理解して、

日々の生活で予防しましょう。

・血糖値とは?

米やパン、麺類、デザート、フルーツなどに含まれる糖質を摂取すると、

体内で糖質がブドウ糖に分解されて血液中に取り込まれます。

血糖値とは、血液中のブドウ糖の濃度のことです。

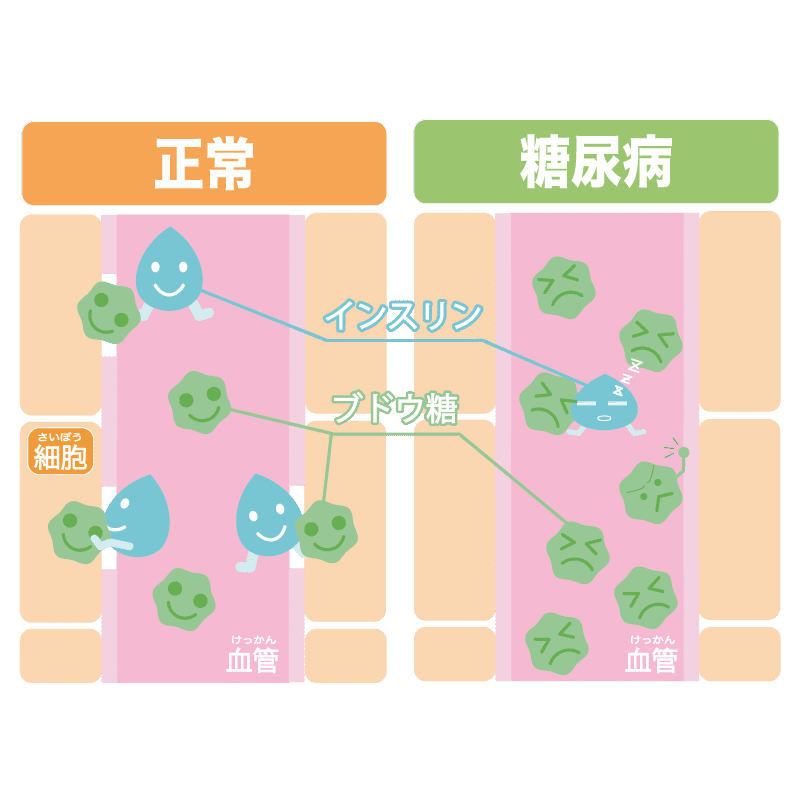

食後に血糖値が上昇すると、

すい臓から「インスリン」というホルモンが分泌されます。

インスリンには、

血液中のブドウ糖を細胞に取り込んでエネルギー源にしたり、

余分なブドウ糖を肝臓や筋肉、脂肪に蓄えたりして

血糖値を下げるはたらきがあります。

インスリンの分泌が少なかったり、はたらきが不十分だったりして、

血糖値が高い状態がつづくのが糖尿病です。

血糖値がうまくコントロールできずに高い状態がつづくと、全身にさまざまな合併症が起こります。

三大合併症として知られる「腎臓・神経・目」の合併症のほか、

動脈硬化がすすんで心筋梗塞や脳卒中などの

命に関わる病気を引き起こすリスクも高まります。

・健康診断では見つかりにくい食後高血糖

食後に血糖値が上昇するのは自然なことですが、

健康なひとではインスリンの作用で食後2時間以内には正常値(140mg/dL未満)にさがります。

食後2時間たっても血糖値が140mg/dL以上ある場合を食後高血糖といいます。

健康診断では、空腹時の血糖値および過去1~2か月前の血糖値を反映するHbA1cを測定するのが一般的です。

空腹時血糖値やHbA1cは正常値でも、食後の血糖値だけ高いことがあり、

健康診断では見つかりにくいため「隠れ糖尿病」と呼ばれています。

食後高血糖が続くと、糖尿病を発症する可能性が高まります。

また、糖尿病と同じく動脈が硬くなって弾力性が失われる動脈硬化が進み、

脳卒中や心筋梗塞などを引き起こす恐れがあります。

その他にも、がんの発症リスク上昇や、

高齢者の認知機能に影響を及ぼすことが知られています。

・食後高血糖に気づく方法

健康診断では見つかりにくい食後高血糖。

実は自覚症状が無い場合が多く、

症状から気づくのは難しいとされています。

そのため定期的に検査することが安心です。

ここでは、2つの検査方法をご紹介します。

≪ 75g経口ブドウ糖負荷試験 ≫

10時間以上絶食した後に、75gのブドウ糖を飲んで

30分・60分・90分・120分後に採血して、

血糖値の変化を測定する試験です。

健康診断などで空腹時血糖値やHbA1cの値から糖尿病が疑われる場合は、

医療機関で受けることができます。

≪ 血糖測定器 ≫

血糖値の自己測定は、指先に針を刺して少量の血液で測定するのが一般的でしたが、

近年500円玉くらいの大きさのセンサーを腕につける

痛みをともなわない測定器が開発されています。

センサーを貼った皮下組織のブドウ糖濃度を持続的に測定して、

食事や運動の前後で血糖値変化の確認が可能です。

こうした検査を通じて、食後高血糖の傾向が無いか

定期的に確認するようにしましょう。

・食後高血糖を予防する方法

食後の血糖値をなるべく上げないようにするためには、

食事のとり方を工夫して

糖質の吸収をできるだけゆるやかにするのが重要です。

生活の中で気をつけるべき5つのポイントをご紹介いたします。

運動のポイントも紹介しますので、食事とあわせて意識しましょう。

1.GI値の低い食品を選ぶ

GIとは、血糖値の上がりやすさを示した指標のことです。

ブドウ糖を100として食品ごとにGI値が定められています。

食品のGI値を知り、なるべく低い食品を選ぶ意識を持つことが、

食後高血糖の予防に有効です。

それぞれの食品群について、いくつか紹介するので参考にしてみてください。

l 穀類

あまり精製されていない茶色っぽいものはGI値が低く、精製されている白っぽいものはGI値が高いとイメージすると分かりやすいです。

例えば「白米、食パン、もち、バターライスなど」に比べると「そば、玄米、全粒粉パンなど」の方がGI値は低いとされています。

主食の白米に豆や玄米をブレンドするなど、なるべくGI値が低くなるような工夫をしましょう。

l 果物類

「缶詰やジャムなど」加工されたものに比べて「りんご、イチゴ、グレープフルーツ、みかんなど」の方がGI値は低いとされています。

l 野菜類

「ニンジン、かぼちゃなど」に比べて「葉物野菜、きのこ類、ブロッコリーなど」の方がGI値は低いとされています。

l 豆類

「大豆やエンドウ豆など」はGI値が低い食品として知られています。

l イモ類

「じゃがいもや里芋など」はGI値が高めの食品として知られています。

l スイーツやお菓子類

スイーツやお菓子類はGI値が高いものが多いため、なるべく控えるのがおすすめです。

甘いものを食べたい時は「低糖質」や「低GI」とパッケージに表示されているものを選ぶと良いでしょう。

2.食べる順番を意識しよう

「野菜や肉・魚などの副食を先に、炭水化物を最後に」食べるのが、食後高血糖予防に有効とされています。

野菜やキノコ類には食物繊維が豊富に含まれています。

食物繊維は人の消化酵素で消化されない成分で、

先に食べることで糖質の消化・吸収がゆっくりになり、

血糖値の上昇を抑えてくれます。

また、食事をとると消化管から「インクレチン」というホルモンが分泌されます。

インクレチンには、インスリンを分泌する作用や食欲を抑える作用、

胃の動きをゆっくりにして少量でも満腹感を感じやすくする作用があります。

インクレチンは肉や魚などのタンパク質を食べると分泌量が増えるという報告があり、

糖質よりも先にタンパク質をとることで、

糖質が吸収されたタイミングでインスリンが速やかに作用して

食後高血糖の予防につながります。

ごはんやパンなどの糖質は食事の最後に食べるようにしましょう。

3.よくかんでゆっくり食べる

現代は、戦前とくらべて食事の時間や噛む回数が半分に減っているという報告があります。

さらに、食べるのが速い人にはBMIが25以上の肥満に該当する人が多いこともわかっています。

ゆっくり食べると、消化・吸収のスピードが遅くなり、

食後の血糖値上昇がおだやかになります。

ゆっくり食べようと意識しても最初はなかなか難しいかもしれません。

一口食べたらお箸を置くクセをつけることで習慣となるでしょう。

さらに、よくかんで食べることは食べるスピードをゆるめることに加えて、

満腹のサインが脳に伝わりやすく、

食欲が抑えられて食べすぎを防げます。

テレビを見ながらやスマホを触りながらではなく、

家族や友人と一緒にゆっくりと食事を楽しめると良いですね。

4.食事のリズムを整える

食事の間隔があきすぎると、次の食事をとった後に血糖値が上がりやすくなります。

忙しかったり、食欲がなかったりして朝食を抜く人もいるかもしれませんが、

食後高血糖予防のためには1日3食規則正しい時間に食べることが大切です。

また、朝・昼は軽め、夕にしっかり食べるといった食事量の偏りも、

多く食べた後に血糖値の急上昇につながります。

3食なるべく均等にとるのが良いでしょう。

5.有酸素運動と筋トレを

食後、血糖値は徐々に上がっていきます。

食後30分~2時間くらいの血糖値が上昇するタイミングにウォーキングなどの有酸素運動を行うと、

血糖値の急激な上昇を防ぐことができます。

まとまった時間をとるのが難しい場合は、

家事をしながらかかと上げや足踏みをするのも良いでしょう。

「食後はなるべく座らない」というイメージで、

動くことで血糖値の上昇をゆるやかにしましょう。

さらに有酸素運動はコレステロールや体脂肪の減少も期待でき、

インスリンが効きやすくなることにつながります。

筋肉量を増やした状態で有酸素運動をすると、

より多くの糖を消費できるようになるため、

食後高血糖予防には筋トレも重要です。

腹筋やスクワットなど「無理のない筋トレを週に2~3回」を目安に取り入れましょう。

病気の治療中の人は、運動のペースや強度について

かかりつけの医師と相談しながら取り組むようにしてください。

・まとめ

“隠れ糖尿病”食後高血糖を予防する5つの習慣、いかがでしたでしょうか。

最後にまとめをのせておきます。

●食後2時間経っても血糖値が高いままの症状を食後高血糖とよぶ

●食後高血糖は空腹時で計測する健康診断では見つかりにくい

●定期的に検査してみつけること、普段からの生活習慣で予防すること

●予防するための生活習慣

1.GI値の低い食品を選ぶ

2.食べる順番を意識する

3.よくかんでゆっくり食べる

4.食事のリズムを整える

5.有酸素運動と筋トレを

普段からこうした点を意識することで、

食後高血糖を防ぐ生活習慣が身につきます。

とりくみやすいものから少しずつ

取り入れてみてくださいね!

最後までお読みいただきありがとうございました。

参考:厚生労働省(e-ヘルスネット)

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/metabolic/ym-048.html

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/metabolic/ym-086.html

社会福祉法人恩賜財団済生会

https://www.saiseikai.or.jp/medical/column/blood_sugar_spike/

大塚製薬

https://www.otsuka.co.jp/health-and-illness/glycemic-index/second-meal/

山梨県厚生連健康管理センター

https://www.y-koseiren.jp/special/food_nutrition/3072

糖尿病サイト ノボケアAll in

https://www.club-dm.jp/novocare_all_in/study/study14.html

農林水産省 みんなの食育

https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/minna_navi/topics/topics4_02.html

養命酒 ヘルスケア

https://www.yomeishu.co.jp/health/3800/#5

(公財)福井県予防医学協会

https://www.fukui-yobou.or.jp/2021spring.pdf