【プロジェクトマネジメント】目標設定のよくある勘違い

こんにちは。micです。

プロジェクトマネジメントや個人の成長において、適切な目標設定は成功への重要な鍵となります。

しかし、多くの人々やチームが目標設定の際に陥りがちな落とし穴があります。

また、目標と目的の違いを正確に理解することも、効果的な計画立案と実行には欠かせません。

この記事では、目標設定におけるよくある間違いと、目的と目標の本質的な違いについて詳しく解説します。

これらの知識を身につけることで、より効果的なプロジェクト管理や自己成長が可能になるでしょう。

※この記事は自身の経験をもとに Perplexity で調査・執筆しています。

目標設定におけるよくある間違い

1. 曖昧な目標設定

具体性に欠ける抽象的な目標を立ててしまうことは、プロジェクトの方向性を見失う大きな原因となります。例えば、「顧客満足度を向上させる」という漠然とした表現では、チームメンバーが具体的に何をすべきか理解できません。代わりに、「顧客満足度調査のスコアを3ヶ月以内に10%向上させる」といった具体的な数値目標を設定しましょう。これにより、チーム全体が明確な方向性を持って行動できるようになります。

2. 非現実的な目標設定

チームの能力やリソースを考慮せずに過度に野心的な目標を立てることは、モチベーション低下やプロジェクトの失敗につながります。例えば、通常6ヶ月かかるプロジェクトを1ヶ月で完了させるといった目標は、チームに過度なストレスを与え、品質低下を招く可能性があります。現実的な範囲で挑戦的な目標を設定することが重要です。チームの過去の実績や現在のリソース状況を十分に分析し、達成可能でありながらも成長を促す目標を設定しましょう。

3. 目的と目標の混同

大きな方向性を示す「目的」と、それを達成するための具体的なステップである「目標」を混同してしまうことは珍しくありません。この混同は、プロジェクトの全体像を見失わせ、効果的な戦略立案を妨げる可能性があります。例えば、「市場シェアを拡大する」は目的であり、「新規顧客を年間1000社獲得する」は目標です。両者を明確に区別することで、より効果的な計画立案が可能になります。

4. 数値化できない目標の設定

進捗や成果を測定できない目標は、プロジェクトの管理を困難にします。「チームの生産性を向上させる」といった漠然とした目標では、実際にどの程度改善されたのか判断することができません。代わりに、「1週間あたりの完了タスク数を20%増加させる」といった数値化可能な目標を設定しましょう。これにより、進捗の把握や成果の評価が容易になり、必要に応じて戦略の修正も可能になります。

5. 課題にばかり焦点を当てる

自分やチームの弱点や課題ばかりに焦点を当てた目標設定は、自己肯定感を下げ、モチベーションを低下させる原因となります。もちろん、改善すべき点に取り組むことは重要ですが、それと同時に強みを活かす目標も設定すべきです。例えば、「プレゼンテーションスキルを向上させる」という目標に加えて、「チームの強みである技術力を活かし、革新的な製品機能を3つ開発する」といった目標も設定することで、バランスの取れた成長が期待できます。

6. 達成しやすい目標のみを設定

評価を気にするあまり、簡単に達成できる目標ばかりを設定してしまうことは、成長や挑戦の機会を逃すことになります。確かに、達成可能な目標を設定することは重要ですが、それだけでは真の成長は望めません。適度な挑戦を含む目標を設定することで、チームや個人の潜在能力を引き出し、新たな可能性を開くことができます。例えば、「通常の生産性を10%向上させる」という目標に加えて、「新しい技術を導入し、業務効率を30%改善する」といった挑戦的な目標も設定してみましょう。

7. 会社の方向性との不一致

個人やチームの目標が会社全体の目的や方向性と一致していない場合、全体としての成果が薄れてしまいます。これは、リソースの無駄遣いや組織の分断を招く可能性があります。目標設定の際は、常に会社の大きな方向性を念頭に置き、それに沿った形で個人やチームの目標を設定することが重要です。定期的に上位管理者と目標の整合性を確認し、必要に応じて調整を行いましょう。

8. アクションプランの欠如

目標を設定しても、それを達成するための具体的な行動計画がないと、実行力が欠けてしまいます。目標設定後は、必ずそれを達成するための具体的なステップを明確にしましょう。例えば、「売上を20%増加させる」という目標に対して、「新規顧客開拓のために週3回の営業訪問を行う」「既存顧客向けの新サービスを2つ開発する」といった具体的なアクションプランを立てることが重要です。

9. 説明責任の不明確さ

進捗管理や責任所在が不明確になると、プロジェクト全体が混乱する可能性があります。目標設定の際には、誰がその目標の達成に責任を持つのか、どのように進捗を管理するのかを明確にしておく必要があります。定期的な進捗報告会や、目標達成に向けたマイルストーンの設定など、説明責任を明確にするための仕組みを整えましょう。

目的と目標の違いを理解する

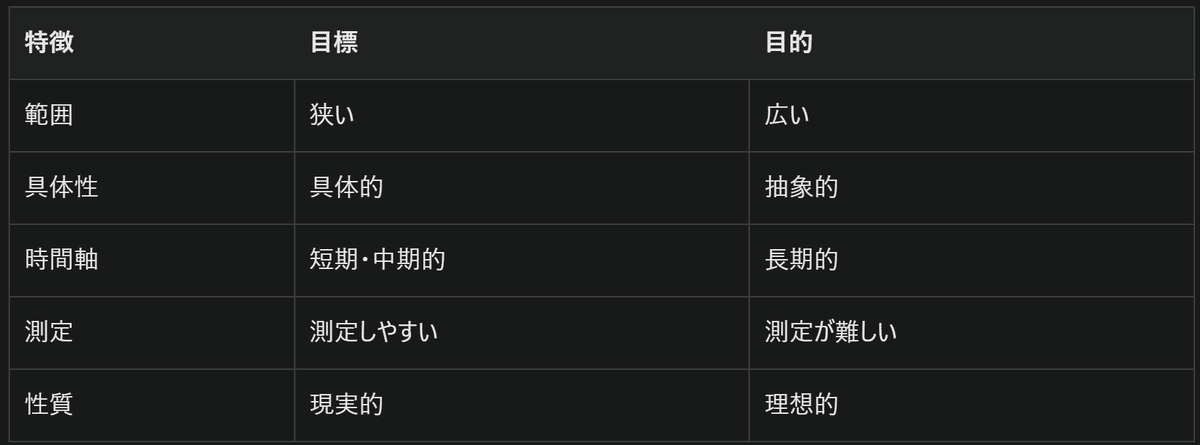

目的と目標の違いを正確に理解することは、効果的な計画立案と実行には欠かせません。以下に、両者の主な違いをまとめます。

定義

目的: 最終的に成し遂げようとする事柄や目指すべき到達点を指します。抽象的で広範囲な概念です。

目標: 目的を達成するための具体的な指標や段階であり、短期・中期的な視点で設定されます。

主な特徴の違い

例示

健康増進を例に取ると、

目的: 「健康的な生活を送る」

目標:

「毎日1時間のウォーキングを行う」

「週3回、30分以上の筋力トレーニングを行う」

「1ヶ月以内に体重を3kg減らす」

重要なポイント

階層性: 目的は目標の上位概念です。目標は目的を達成するための手段や段階となります。

具体性の違い: 目的は抽象的で大局的な方向性を示すのに対し、目標は具体的な数値や行動指標を含みます。

評価の容易さ: 目標は具体的な数値や基準で評価しやすいのに対し、目的は評価が難しい傾向があります。

時間軸: 目的は長期的な視点を持つのに対し、目標は比較的短期的または中期的な視点で設定されます。

相互関係: 目標は目的を達成するための道しるべとなり、目的は目標の先にある理想の状態を表します。

効果的な目標設定のためのヒント

SMART基準の活用: 目標設定の際は、SMART(Specific:具体的、Measurable:測定可能、Achievable:達成可能、Relevant:関連性がある、Time-bound:期限がある)基準を活用しましょう。

定期的な見直し: 目標は固定的なものではありません。環境の変化や進捗状況に応じて、定期的に見直しと調整を行いましょう。

チームの参加: 目標設定にはチームメンバーを巻き込むことが重要です。これにより、目標に対する理解と共感が深まり、達成への意欲が高まります。

可視化: 目標とその進捗状況を視覚的に表現し、チーム全体で共有しましょう。これにより、常に目標を意識した行動が促進されます。

小さな成功を祝う: 大きな目標達成に向けた過程で、小さな成功や進歩を認識し、祝うことが重要です。これがモチベーション維持につながります。

まとめ

いかがでしょうか。

適切な目標設定は、プロジェクトの成功や個人の成長に不可欠です。

よくある間違いを避け、目的と目標の違いを理解することで、より効果的な計画立案と実行が可能になります。

目標設定は単なる形式的なプロセスではありません。

それは、チームや個人が成長し、成功を収めるための重要なツールです。

常に改善と学習の姿勢を持ち、目標設定のスキルを磨き続けることが、長期的な成功への近道となるでしょう。

この記事で紹介した知識とヒントを活用し、あなたやあなたのチームの目標設定プロセスを見直してみてください。

より明確で達成可能な目標を設定することで、新たな成功への扉が開かれることでしょう。

今後も皆様のお役に立てる情報を発信して参りますので、フォローしていただけますと励みになります。

自己紹介

ポートフォリオ

いいなと思ったら応援しよう!