パリ24時間(1)ポルト・ドーベルヴィリエ

エストニアから来た風は、西へ西へと進んで、ドイツ北部に広がる穀物畑の上を吹き渡った。ロッテルダムの港は、カモメの喚き声と北海の雪の匂いでいっぱいだった。鱈漁船の船底に積もってやってきたのだ。そこでは、ゲルマンの音と違うくぐもったフラマンのG音が、暗い春を予感させた。風は進路を変えた。大きな川に沿ってどこまでも行くと、ゴシック教会の鐘が一日中鳴り響く場所に来た。同じくらい沈鬱なその響きの中にフランス語のリズムが聞き取れた。ややべとついているものの、紛れもないロゼシャンペンの泡沫だ。

風はそのまま南下し、ピカルディーに入った。どのくらい、深々と灰色の平原に埋もれる因習じみた様子の小さな村を越えただろう。深夜、大きな都市に着いた。駅には「SNCFアミアン駅」とある。最終電車が車庫に収まろうとしていた。

深夜0時40分。乗客がいないホームからすべての明かりが消えた。4月というのに凍てついた大地から、12月の初めのような霧が立ち上っていた。霧の向こうに赤と青の信号の色が滲んだ。遠くでホイッスルの音が聞こえた。薄暗がりの底でレールが組み替えられている。これからは貨物車の時間なのだ。絡み合った線路の網の目を軽々とまたいで、風は待機中の貨車にたどり着き、大きな体を瞬時に圧縮して、そっと中に潜り込んだ。外のわずかな光が筋になって流れ込む車輌内には、ぎっしりと大きな箱が積み込まれている。「NESLÉE」「LOULOU」「ORO」などの文字が浮かんでいる。

午前1時、貨車は連結部分を長々と軋ませて出発した。海のないこの街に微かな潮の香りを残して。

午前4時、ポルト・ドーベルヴィリエ、パリ北東の入口。

風と同じ場所からやってきたアンナはこの2ヶ月間、1週間に2、3回、ここで働いている。

真っ黒な空の下、パリの外郭を取り囲むペリフェリック(環状高速道路、略してPériph’)の壁が頭上遥かに聳えている。その上を、姿も見えず、音もほとんど聞こえない車がライトを長く引いて通り過ぎていく。長距離トラックの最後の走行だ。

壁の向こうは正真正銘の郊外。パリのフランス人が忌まわしいものを片付ける手振りと共に、「ラ・バ(あっち)」と呼ぶバンリュー(郊外)。ZIPコードの頭を取って「キャトルヴァントレーズ(93)」とも呼ばれる。10あまりの野趣じみた臭気を放つ自治区の集まり。いくらそれぞれの個性を謳ってはみても、それらの共通点は「 80年代から決して発展していない」ことだろう。

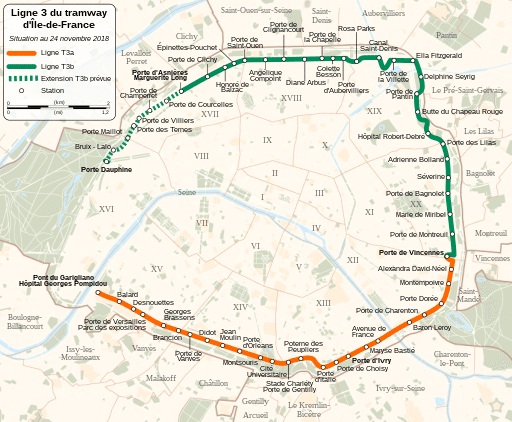

ペリフの内側にはブールヴァール・デ・マレショー(元帥大通り)が走っている。4レーンの車道と路面電車線路(2方向)が並列するのっぺりとした帯で、19世紀か20世紀の大きな戦争後、パリの外壁として凱旋将軍の名前をつけて作られた。ペリフェリックは、80年代、郊外と都市の住民が互いに行き来できなくするために設置された。ペリフからの出口は「ポルト」と呼ばれて、マレショーに車を吐き出している。横に寝た楕円形のパリ市内の北側の弧を西から東へ、シャンペレ、クリシー、サントゥーアン、クリニャンクール、シャペル、オーベルヴィリエ、ヴィレット、パンタン、モントルイユ、ヴァンセンヌ、ドレ、といった「ポルト」が並ぶ。それら「ポルト」の周辺は、いずこも違法滞在移民の中でも最下層民、つまりジャンキーとドラッグの売人とマフィア監視下にある街娼が軒を並べる場所だ。

シャンペレからドレを結ぶアーチの頂点にあるのがポルト・ド・ラ・シャペル。まさに悲惨の北極星。風紀的・経済的・社会的・衛生的にフランス最低最悪の場所。そこには、ペリフのロータリーと国道1号線の間に挟まる、地元民が「コリーヌ(丘)」と呼ぶ巨大な砂の築山がある。砂の中にはおそらくフランスでヘロイン注射のために消費される静脈注射器の半分が埋まっているはずだ。

シャペル地区。高架下には近年数が膨大したブラックアフリカの移民がテントもなしに居座っている。彼らはもともと「カレーのジャングル」(ドーバー海峡を渡るバスに密航するチャンスを待ってカレー市に不法滞在していた難民のキャンプ)にいた。ジャングルの閉鎖によって、パリのシャペル地区に集まってきた。漆を塗ったように鮮やかに光る肌、カモシカのようにどこまでも長く自由な四肢、空虚な眼差しが、一瞬、ヨーロッパの灰色の地方都市を灼熱の砂漠に変える。彼らは貴重なスーパーマーケットのビニール袋を使い回し、私物入れ、毛布、天井、トイレの代わりにするのだ。

彼らの命運は数ヶ月で決まるらしい。生命を消尽するか、近隣の東欧マフィアに負けないクラックの売人になるかだ。

ポルト・ド・ラ・シャペルの西、ポルト・ド・クリニャンクールは白人納税者の最終侵入ゾーンとなっている。ここからさらに西のポルト・ド・サントゥーアンにかけて有名な蚤の市が広がる。もともとパリの珍奇な「メナージュリー(動物園)」の一つだった場所だ。今では、ドイツやオランダといった衛生的な国のノスタルジックな若者が、毒にならない猥雑さを求めて訪れる観光地になっている。何せ、本物のスラム街まで観光客が押し寄せるご時世だ。クリニャンクール一帯がスラム街の映画のセットのような印象を与えても無理はない。一昔前までは、長いブーツの上にガーターを巻いた太ももを寒気に晒し、フェイクファーの襟を立てたコートの前を開けた東欧の女たちが立っていた場所。東欧ガールズをシャペルから西から東へ追いやったのは難民や観光客ばかりではない。むしろ、2000年代半ばに押し寄せ、クリシー以西を乗っ取ったナイジェリア街娼グループが最大要因と言えよう。

このグループは女によって運営され、女によって支えられている。トップには強大な「ママ」がいる。この人物が、東欧の「フィクサー」と「中締め(ヒモ)」と「ビッグボス」の三者の役割を担う。本国から女たちをリクルートし、金を貸し付け、ヨーロッパの地下グループと交渉して、偽造パスポートの手配から地中海を渡るボートの手配までを行うのだ。フランスに着くまでに、女たちの半分は海の藻屑と消えている。元金の目減りが激しい商売である。勢い、生き残った女たち一人当たりの借金高は膨れ上がる。彼女たちは4万から5万(ユーロ)の返済を目標に道に立つ。

ここまでは、どこも変わらないシステム。しかし、女が女を買い、世話し、売り、守るアフリカ人の世界では、借金を返すまでが奴隷奉公であり、その後は個人事業主として独立できるようになっている。俄然、女たちの意欲も半端ない。騙されて連れてこられて、アルバニアやブルガリアのマフィアの監視下に置かれ、麻薬漬けにされる東欧の女たちとは、やる気が全く違うのだ。

マレショーに立つ東欧の女たちには山間地域の農家の主婦だった者が多い。若い逞しい黒い目のダンスの上手いルーマニア人の恋人からパリへ行こうと誘われて、すべてを捨ててやってきた。

あるいは、クラコフやキエフで大学生をやっていたが、親の借金のかたに売られた。最初は高級エスコートだったのに、何らかの理由で使い物にならなくなった。落ちに落ちてマレショーにたどり着いた。

あるいはまた、旧共産圏の赤線地帯を総なめにしたベテラン。過去30年の東欧の黒歴史を全て体に閉じ込めて、墓場まで持っていく女たち。たかだか50代なのに歯は一本もなく、髪はカツラ、身体中まともな皮膚はない。でも一番陽気だ。

20分の値段もさまざま。着いたばかりの若い女なら80ユーロまで請求できるが、右のベテランともなれば10ユーロでも車は止まらない。彼女たちのマレショーでの未来は長くない。ここにいられなくなったらどこへ行くのか。「あいつもそろそろボワ(森)か」の囁きが聞こえる。パリの両サイドを占める「ボワ」は、ゲイとトランスジェンダーの仕事場であると同時に、傷ついた動物たちすべてが死にに行く場所でもあるのだ。

アンナがパリに着いたのは半年前だ。

御多分に洩れず、恋人と信じていた男の甘い言葉に騙された。メニルモンタンの安ホテルに放置され、不審に思っていたら客がやってきた。アンナはその時のショックを忘れていない。その日を境に、マルコは酷薄な取り立て屋になった。最初は言い訳もした。聞きたくないと耳を塞いだアンナに初回2時間の料金として400ユーロを握らせた。ヴィルニュスの病院勤めではひと月夜勤を続けてもらう額だ。心の底まで深く傷つき、熱い涙を流しつつも、アンナはふと、この仕事も悪くないかもしれないと思っている自分に気がついた。

でもそんな金額は初めだけだった。続く3ヶ月で、彼女の1時間の値段は3分の1になった。また、最初は安ホテルを用意していたマルコも(メニルモンタンの一つ星ホテルがこのポン引きにとっては最高級のレベルのもてなしであったことが後で分かった)、次第に普通のアパートを指定するようになり、そこが使えなくなると客の車に乗るように指定し始めた。その頃、スマートフォンのGPSでの監視がはじまった。マルコの顔を見ることは無くなった。

アンナはフェイクファーの襟の長いコートを買い、ガーターとストッキングとハイヒールを買った。若いウクライナ女子に笑われた。これからの街娼はパーカーとバスケットシューズなのだと。少し考えて、アンナは許される限り、シックなパンツ姿にヒールのパンプスで道に立つことにした。元主婦の矜持から「クラシック」は譲れない。それに、ストリートガールに完全になってしまった訳ではない。まだ再起の可能性は失われていない。

ポルト・ドーベルヴィリエ、ペリフの壁と巨大な工事現場の間の細い道に、すり減ったアンナの踵の音が響く。目の前は暗い水道橋のトンネル。その向こうにはパリ19区から伸びるクリミア大通りがある。このポルトはどこからも死角になっている。警察もほとんど来ない。

午前4時。メトロ始発まで後1時間半。まだ鳥も鳴いていない。朝というには夜深く、夜と言うには朝に近すぎる。この時間になると、客になるならないはともかく、車自体が走っていない。このポルトが警察やシャペル地区の住人から死角にあるように、この時間も生活と欲望の死角にある。

「最低200稼ぐまで帰るな」とマルコは口を酸っぱくして言う。今夜の仕事始めが遅すぎたわけじゃない。23時、歩き始めてすぐに最初の客は見つかった。マルクス・ドルモワ大通りを遡ってエヴァンジル通りに抜ける間に、3人と視線で交渉をし、2人の車に乗った。1人目の顔つきは気に入らなかった。特にその目つきが。後の2人は簡単だった。道で女を買うのは初めてだ、あなたの顔は感じがよかったから、と最初の初老の男は震える声で言った。ゲームが一段落して暇だったから降りてきた、と二人目の若い太った男は言った。3人目がどうしても現れない。1人目の目つきがいつまでも体にまとわりついているようで、その車の引っ掻くようなエンジンの音が道を曲がるたび、聞こえるような気がした。

この2ヶ月で、アンナは街娼を買う儀式を完全に支配する術を覚えた。人間関係はそれが10分のことでも的確なコレグラフィーに従った無数のジェスチャーとサインによって作り上げられる。一瞬でも、客に先を越されてはならない。客に関係のあり方を決められてはならない。決めるのはアンナだ。

アンナの豊かな頬といつも笑っているような細い目、肩までの長さの自然なウェーブのかかった栗色の髪、太り肉で上背が高い豊かな肢体を強調するゆったりとした動作は、どこか危うい均衡の客よりも、娼婦慣れしていない人畜無害の男たちを惹きつけることが多い。車が何度か速度を落とす様子を見せ、迷っているように見える時、アンナはこれは自分の客だと思う。そこでゆっくりと立ち止まる。近づいては行かない。止まった車の運転席にドギマギと待っている男の鼓動を感じ取り、懐柔するためではなく、リラックスさせるのが目的の笑顔で窓ガラスを叩く。

ふと、看護士時代、「大丈夫よ」と点滴を怖がる老人や子供の患者にこんな風に笑いかけていたと思い出す。鷹揚に、投げやりに、でも甘やかさず、小学校の先生のような命令口調も添えて。

「ねえ、あたしと、どう?」

これが彼女の良心とプロフェッショナリスムを秤にかけたギリギリの誘い言葉だ。

車に乗り込むと、笑顔は消える。タバコを口から離さず、「20・40(20分40ユーロ)」。ここで娼婦慣れしていない、罪悪感でいっぱいの男であれば、頷くだけで精一杯だ。少しこの種の出会いに慣れている男なら(深夜のタクシー運転手など)、アンナの素人っぽさに改めて驚き、声を低くして、倍出すから家に行こう、などと囁いてくる。その瞬間、アンナは車のドアを開けて片足を外に出しているか(パリはまだマニュアル車全盛なのだ)、スマホで「パートナー」に連絡したことを知らせている。客の車以外での仕事はご法度なのだ。男は慌てて、「分かった、分かった!」とクラッチを踏む。でも大概は、タバコを口から離す前に、20ユーロ札2枚をガーターの間に挟み終えている。続いて静かなところで停車させる。車が停まる前、すでにアンナの指は客のズボンの前を開けている。とにかく素早く行うこと。それから「口?手?」と聞く。男たちは置き去りにされ、すでにまな板の上の鯉状態だ。それがありがたいと思う種類の男が、ややこしくない、いい客なのだ。

でもサイコパスの客は違う。女が運転席の窓枠に寄りかかった瞬間からその目をじっと見据えている。冷たく、無表情な目で。おそらく、道に立っている間から同じ目を注いでいたに違いない。アンナは体を金縛りにさせるような、こんな目に何度か遭ったことがある。その度、迷うことなく、車を離れてきた。街娼が客を断るなんてあり得ないと言うポン引きもいるが、マルコはその点、アンナの意志を尊重している。弱くて、どうしようもないクズだけれど、マルコは犯罪者じゃない。

今日の一人目の客はちょうどそんな目をしていた。「ランクリー青果店」と書かれたヴァンに乗っていた。ヴァンの屋根やドア、いたるところに青や赤やオレンジや黄色の野菜が描かれている。のたくるような曲線でフロントガラスとバンパーの間に忍び込むレタス、ブロッコリー、パプリカ、トマト。23時の配送は遅すぎる。業務車を拝借してきたのだろう。痩せた、青白い髭のない顔の若い男。暗い、瞬き一つしない目を、ハンチングの下からじっとアンナに注いでいた。その薄い唇は微かな邪悪な笑みを浮かべていたようにも思う。アンナは骨の髄までゾッとし、何も言わず、車から離れた。車は静かにまた発進した。

間違いない、あの客は今晩何か問題を起こす。アンナはマルコに電話しようかと思ったが、マルコが今かかりきりのウクライナ女のことを考えて、やめた。誰が犠牲になっても知ったことではない。

スマホを見る。4時20分。マルコはオフライン。充電の残り17%。

こんな時間までうろつくつもりはなかった。ただ、もう一人、後一人、と思いながら歩く間に時間が過ぎただけ。警察の目も避けなければならなかった。廃業せざるを得ないような規則ばかり押し付ける上に、警察ほど最低の変態はいない。後1時間で、クリミア大通りの集合住宅から、始発電車に乗り込む黒い肌の痩せた老人や太った老女たちが、あの諦め切った目とノロノロとした足取りで出てくる。それまで身を隠していればいい。

しかし、その1時間が秒や分が積み重なってできる時間ではないことを、アンナは忘れていた。それは生と死の間にポッカリと開いた底知れぬ深淵だ。過ぎ去ることも、なくなることも、変わることもない。ただ忘れるしかない。そう、アンナはすっかり忘れていた。なんと言っても彼女はまだ2ヶ月しか道に立っていないのだから。2ヶ月もすれば、東から来てマレショーにたどり着いた女たちの命運は分かれるのだ。

先ほどから、静かなエンジンの音が背後に聞こえていた。間違いない、あれは古い小型トラックのエンジン音だ。積荷のない荷台の脇に描かれた野菜の絵と「ランクリー・プリムール(青果店)」の文字が闇に踊っている。アンナは氷の冷たさを鳩尾に感じながら、足がガクガクと震えるのを感じていた。ヒールの足が、がくりと横に倒れる。よたよたと、また歩き出す。くるぶしが痛い。走りたい気持ちを抑えているのか、本当に足が前に進まないのかわからない。アンナは底知れない沼のようなアクデュク(水道橋)のトンネルをじっと見つめる。

後1時間で野蛮な夜は法の支配する社会の前に屈服する。あと数歩で。

あの闇を通り過ぎれば、そこはパリ。