【文庫本の世界】カバーの先の装丁デザイン

はじめに

私は、本を文庫で購入することが多い。

ひとつは経済的な理由からだが、もうひとつには、本棚に並べた時の背表紙の統一感が好きだという理由もある。

装丁の世界で言えば、文庫本よりも単行本の方が、デザインや用紙に趣向が凝らされている。カバーを外した本体表紙においても、その作品独自のデザインがあしらわれており、唯一無二の世界が広がっている。世の中には、カバーを取った表紙デザインだけの展示会も存在するくらいだ。

しかし。

文庫本には文庫本の、装丁の良さがある。定められた規格があるからこそ、その中でいかに作品の独自性を表現するかが問われている。

そして、カバーを外すと見えてくる、本体表紙のデザイン。実はそこにこそ、文庫本の装丁世界の真髄が眠っているのではないか——そう考えた私は、徐に家にある文庫本のカバーを脱がせ始めた。

皆さんは、文庫本のカバーを外した本体表紙を、じっくり腰を据えて眺めたことはあるだろうか。

この先に広がっているのは、普段は隠されている文庫本の深淵、趣深いデザインの世界だ。あなたが手に取った文庫本の、そのカバーを一度外してみてほしい、そこにはそれまで知らなかった可能性が眠っている……かもしれない。

※今回は、私が所持している文庫レーベルのうち、任意で15種類を選出した。推しの文庫レーベルが紹介されていないという方、大変申し訳ございません。

※家にある文庫本を適当に引っ張り出してきたため、もしかしたら最新の装丁デザインと異なっていたり、例外的な装丁デザインのものを選んでいたりするかもしれない。その辺りも含めて装丁の奥深さということで、ご容赦いただきたい。

ちくま文庫

まずはシンプルなデザインのものからということで、ちくま文庫。

四角い枠の中に、タイトルや著者名、出版社名などが収められている。

よく見ると枠の底辺部分だけ、直線ではなく、人の手で破ったようなギザギザとしたデザインになっている。

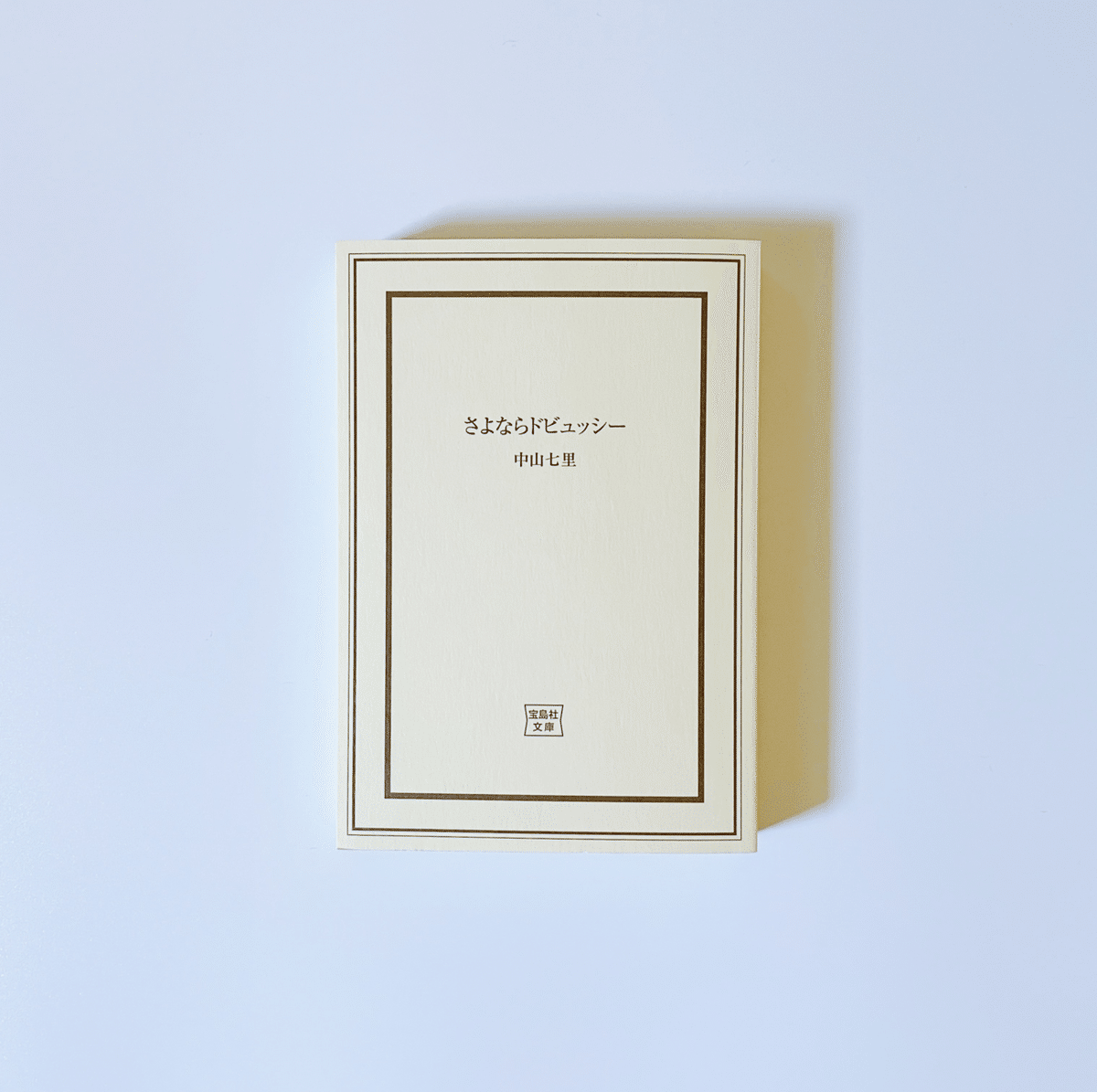

宝島社文庫

続いては、「このミス!」シリーズでお馴染みの宝島社文庫。

太さの異なる三重の枠線と、鼓型の「宝島社文庫」のロゴが特徴的だ。

枠線の幅の塩梅によって、シンプルながら広がりや奥行きが感じられるデザインになっている。

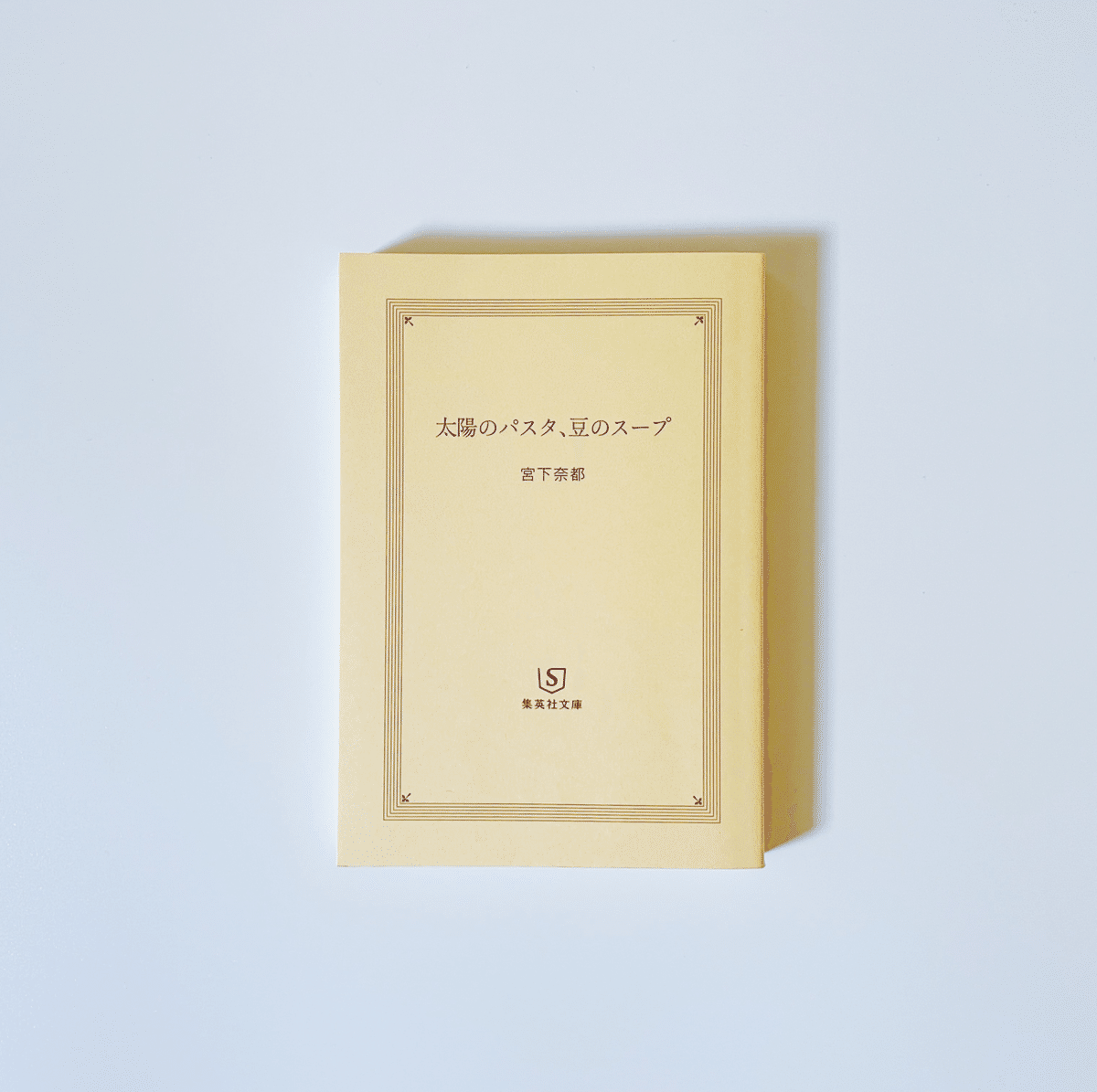

集英社文庫

集英社文庫は、細かい六重線の飾り罫に囲われた、シンプルなデザインだ。

枠内の四隅にクローバーのようなものがあしらわれた飾り罫で、どことなく洋風の雰囲気が感じられる。

光文社文庫

光文社文庫の枠には、上部に緩やかなアーチが掛かっているのが特徴だ。

ヨーロッパの建築物を彷彿とさせるようなデザインで、物語の扉を開くような気持ちになる。

中央には、河童が笛のようなものを吹いている(?)光文社文庫のロゴマーク。由来が気になるところ。

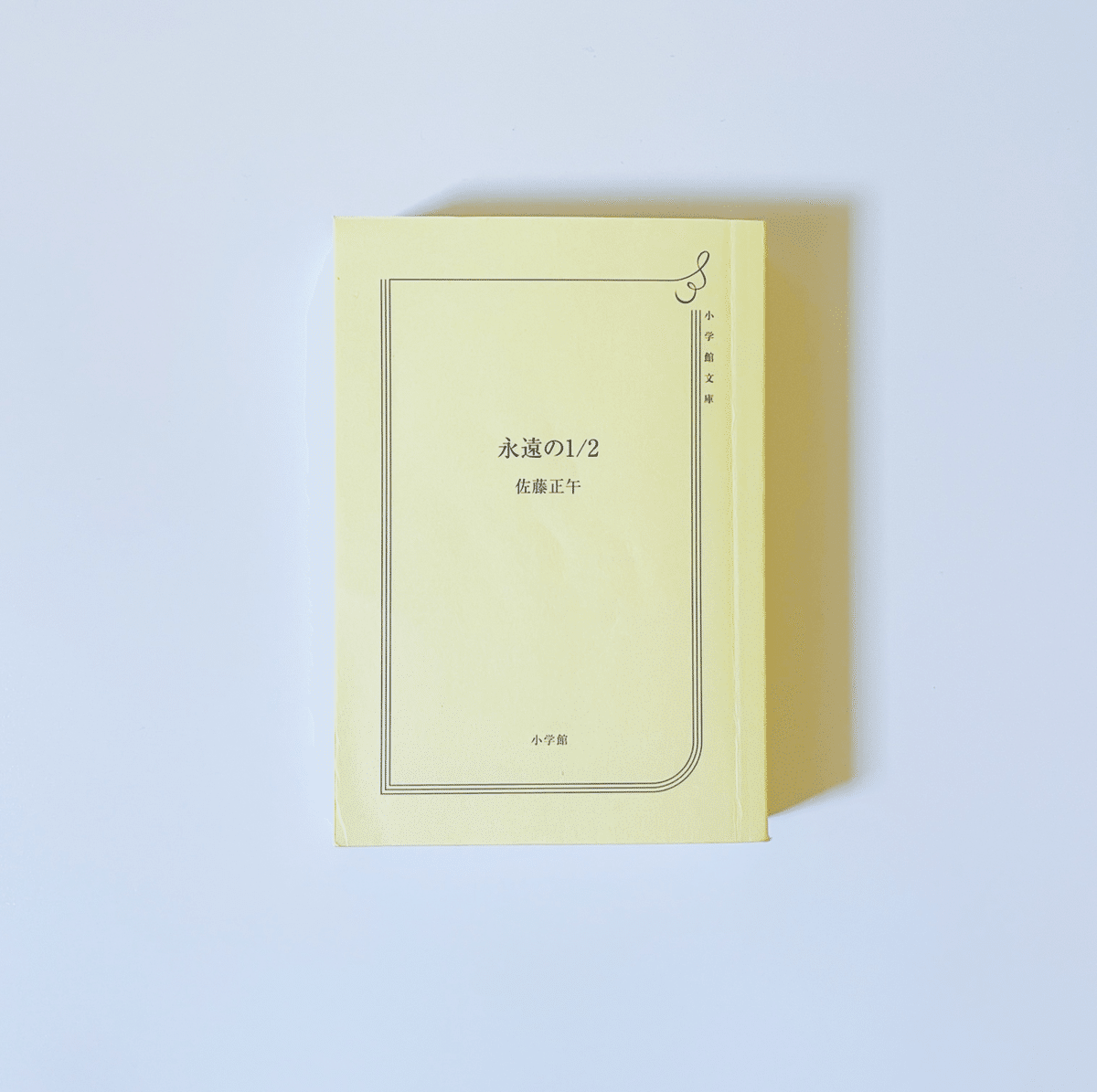

小学館文庫

小学館文庫の罫線は、ちょっとお洒落なデザインだ。

個人的には右下部分のカーブがツボ。これがあることによって、全体的に柔らかい印象になっている。

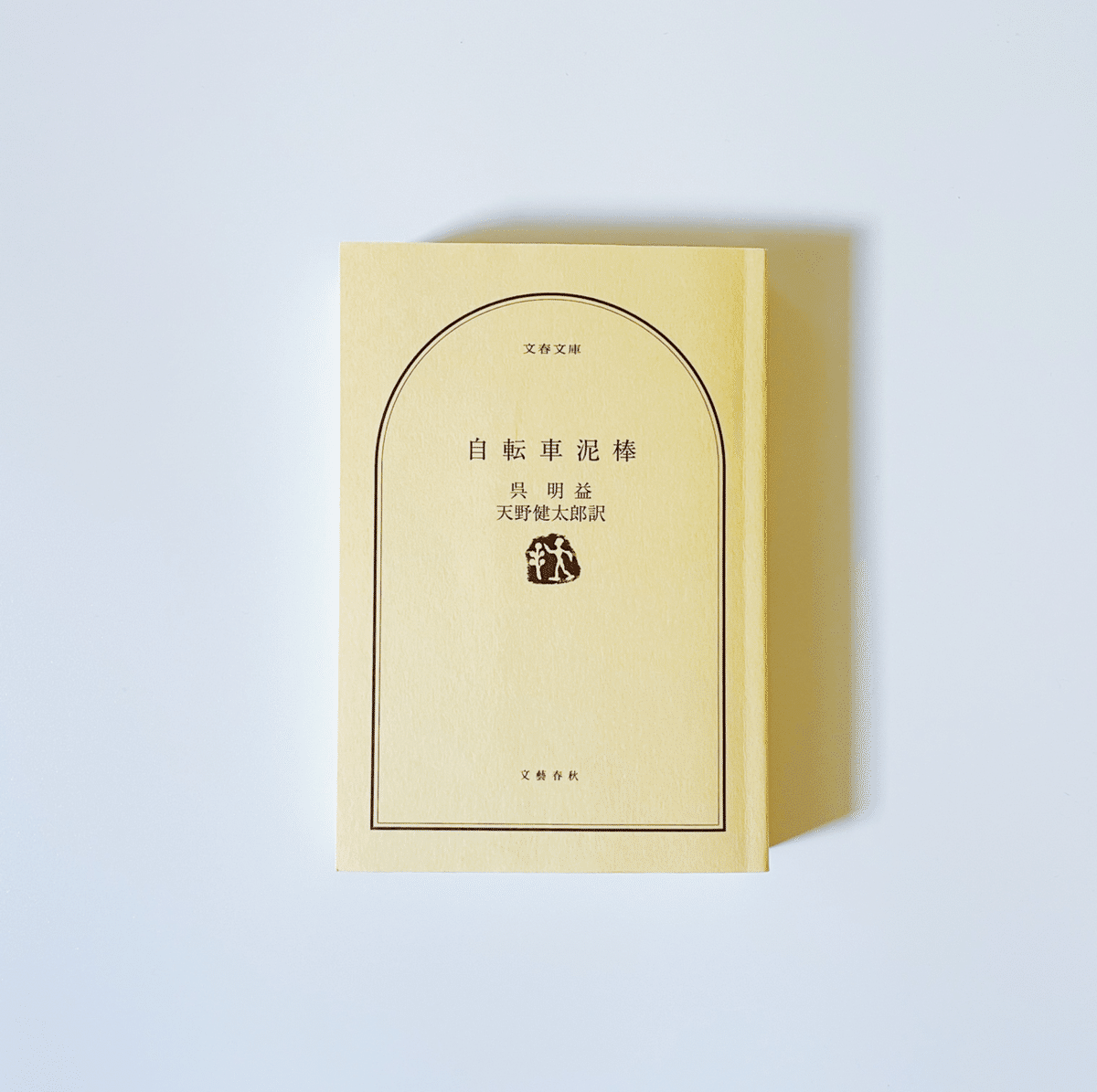

文春文庫

文春文庫の枠線は、扉のようなデザインになっている。

中央に配置されたロゴマークは、人間と植物(らしきもの)が、壁画のようなタッチで描かれている。

このロゴマーク、物凄く見覚えはあるのだけれど、何を意味しているのかは知らない……。

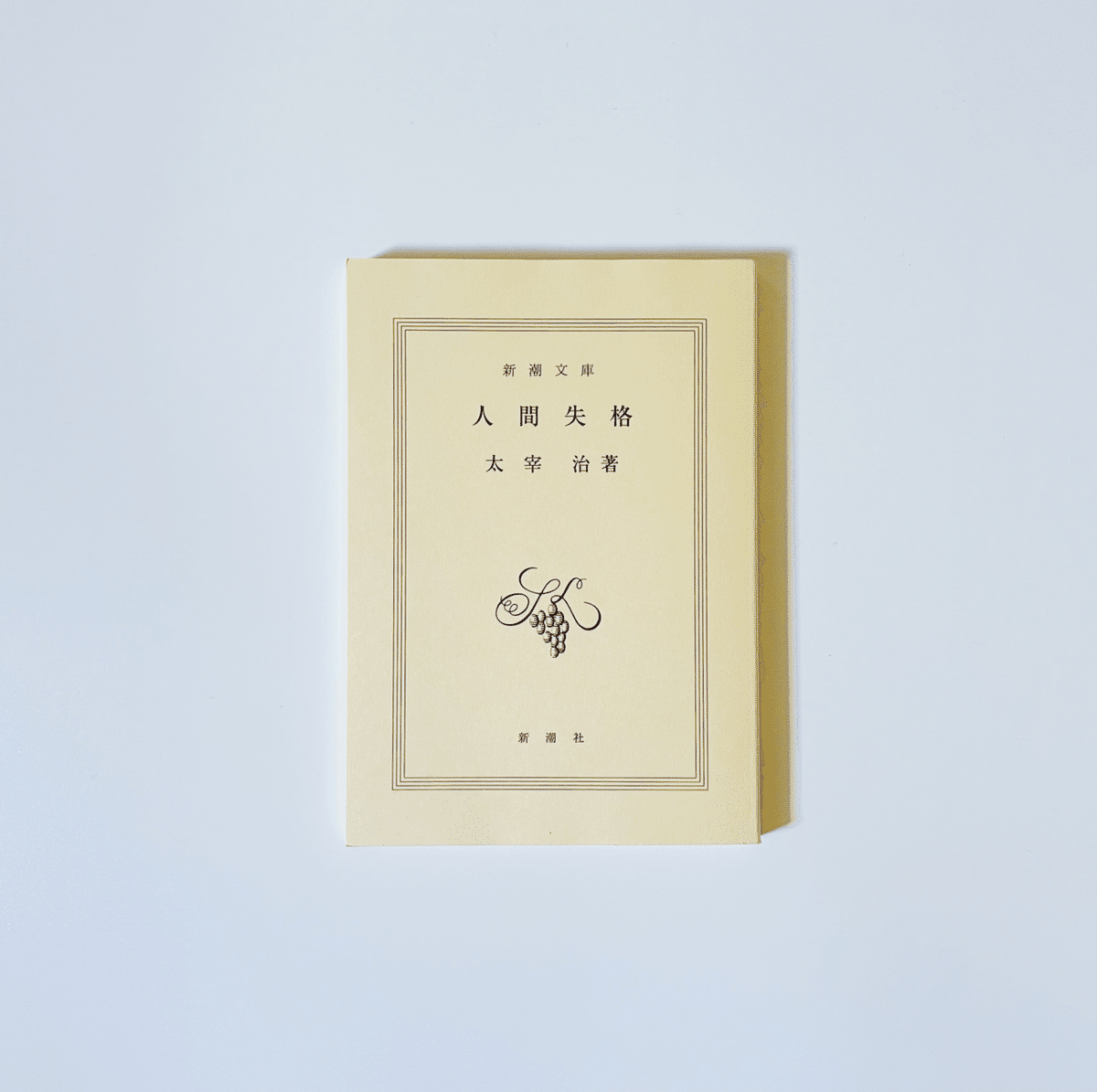

新潮文庫

新潮文庫は、シンプルな四重罫線の中に、特徴的な葡萄のロゴマークが実っている。

葡萄のつるが「SL(Shincho Library)」の文字を象っており、豊穣な実りの葡萄が内容の豊かさを表現しているそう。

新潮文庫は、スピンと呼ばれる栞紐や、凸凹した天アンカットなど、随所に拘りが見られて好きだ。

創元推理文庫

創元推理文庫のシンボルは、ミステリ作品を扱うだけあって、密室のイメージを想起させる鍵のマークだ。

この他、作品のジャンルを表す「ジャンル表記マーク」というものも存在し、「猫=サスペンス」「拳銃=ハードボイルド」「おじさん(探偵?)=本格推理小説」など、マークをひと目見てジャンルが分かるようになっていた。

ハヤカワ文庫(ハヤカワミステリ文庫)

ハヤカワ文庫(写真はハヤカワミステリ文庫)は、上部に裏表紙まで伸びる罫線が引かれ、タイトルなどが集められたシンプルなデザインだ。

右上にロゴマークが印字されているが、「国内」「SF」「epi」などの種類によって、この部分のデザインが異なるようだ。

ハヤカワ文庫は、他の文庫レーベルよりも少し背が高いという特徴がある。書店でカバーを掛けようとすると、少しはみ出してしまうのがハヤカワ文庫あるあるである。

講談社文庫

講談社文庫は、これまでの文庫とは打って変わって、モノクロでシャープな印象のデザインだ。

細かいストライプの罫線が引かれ、丸いデザインの飾り罫、そして葉っぱのロゴマーク。

どことなく童話チックで、紅茶のパッケージだと言われても信じてしまうような装丁である。

中公文庫

ひときわ異彩を放つ中公文庫は、中央に大きな鳥が鎮座している。

この鳥は日本の建築家・白井晟一氏がデザインしたもので、胸に「CHUOKORON」という文字があしらわれている。

ここまで多くの文庫本のカバーを脱がせてきたが、この鳥が出てきた時は、思わず感嘆のため息がこぼれた。中公文庫、我が道を行く感じでとても良い。

幻冬社文庫

幻冬舎文庫は、まず紙の質感に目が惹かれる。クラフト紙のような焦げ茶色の用紙は、温かみのある自然の雰囲気を感じる。

そして、大地を踏みしめるマンモスのシルエット。「ゼロから出発して新たな歴史をつくる」という思いが込められているそうだ。

岩波文庫

日本初の文庫レーベルである、老舗・岩波文庫は、その美しいデザインで多くの読書家を魅了してきた。

葡萄や鳥があしらわれた唐草の飾り罫は、創刊当時から変わらない、岩波文庫を象徴するモチーフである。

角川文庫

角川文庫は、赤い。

紫陽花や椿などの花が左右に配置され、中央のタイトルや著者名を美しく飾っている。

角川文庫と言えば、翼を広げた「鳳凰」のマークが印象的だ。飛鳥時代の鳳凰がモチーフになっているそうだ。

河出文庫

今回のトリを飾るのは、河出文庫だ。

几帳面な性格の皆さんは、きっと声を揃えて、こう突っ込みたいところだろう。

「なんでちょっとズレてんねん!!」

ご覧の通り、タイトルや著者名が印字された罫線が、右上にちょっとだけズレているのだ。私には、これがほんの少し気持ち悪く感じる。あと少しだけ、あと少しだけでいいから左下にズラせば、丁度いい感じなのに!

葡萄が生い茂るつるの絵画の上に、タイトルや著者名が浮かび上がるようなデザインは美しい。ただ、ちょっとズレている……ちなみに裏表紙もズレている。それが、唯一無二の「河出文庫らしさ」、人の注目を集める河出書房新社の戦略なのかもしれない。

おわりに

ここまで、15種類の文庫本のカバーをはぎ取り、その先に広がる装丁の世界に触れてきた。

ひとつ言えることは、一見すると似たようなデザインでも、紙の色合いや質感、飾り罫など、よく見れば出版社ごとに、独自のデザインが施されているということだ。

文庫本の装丁デザインは、そう頻繁には変わらない。だからこそ、それぞれの文庫レーベルが辿ってきた歴史、携わってきた人々の想いを、数多く背負っている。そう考えれば、たとえシンプルなデザインでも、深みが増して感じられはしないだろうか。

今回ご紹介できなかった文庫本にも、面白いデザインがたくさんあるだろう。ぜひ、コメントなどで教えていただけると嬉しい。

↓本の装丁が好きな方は、こちらの記事もぜひご覧ください!

↓暮らしを豊かにするために、好きなことを好きなだけ。

↓本に関するおすすめ記事をまとめています。

↓読書会のPodcast「本の海を泳ぐ」を配信しています。

↓マシュマロでご意見、ご質問を募集しています。