美術展が好き。 |「マティス 自由なフォルム」展を、”自由に”鑑賞してみた

今回は、国立新美術館で2024年2月14日~5月27日に開催中の、「マティス 自由なフォルム」展について。

マティス、好きなんですよね。最初に開催案内を目にしてから、この美術展には絶対に行こうと決めていた。

美術展に足を運ぶのは久しぶりだったが、「そうそう、これこれ!」と楽しさを再認識して、今年もたくさん美術館へ行こうと決意した。

そして今回は、いつもとは異なる”自由な”鑑賞スタイルで、展覧会を回ってみた。

結果として、これまで美術展を見て回るときにうっすら感じていた「モヤモヤ」がなくなり、本来の目的である芸術作品の鑑賞に集中することができた。

『学芸員しか知らない美術館が楽しくなる話』

「マティス 自由なフォルム」展に行く前に、こちらの本を読んだ。

知れば美術館が10倍面白い!

展覧会はどうやって作っているの? 学芸員って何をしているの? アートは役に立たない? おすすめの鑑賞方法は?

現役学芸員が語る、美術館の舞台裏と美術鑑賞の楽しみ方。noteの人気連載、待望の書籍化! 著者おすすめの美術館も掲載。

著者のちいさな美術館の学芸員さんは、noterとして活躍されている方だ。

学芸員として勤務する傍ら、お仕事に関するnoteを執筆し、その内容が書籍化されたのが、本書である。

展覧会の舞台裏のお仕事内容だったり、おすすめの美術鑑賞方法だったり、学芸員ならではの視点で、美術館をより深く楽しむための内容が書かれており、とても良かった。

企画は始めに作品ありき

例えば、展覧会の企画について。「展覧会の企画は、始めに作品ありき」とのこと。

「印象派の系譜」や「愛を描いた作品」など、はじめにテーマやコンセプトがあって、それに当てはまる作品を選ぶのだとばかり思っていたが、それでは企画倒れになる可能性が高いらしい。

まずは主役となる具体的な作品を起点にして、そこからジャンルや時代など関連イメージを膨らませていき、テーマや構成を固めていくのだそう。勉強になる。

学芸員おすすめの鑑賞方法

そして、本書で最も印象的だったのが、「学芸員おすすめの鑑賞方法」。「鑑賞方法は各人の自由」という前提を置いたうえで、著者が勧める鑑賞方法が紹介されていた。

ざっくり言うと、「まずはぐるっと会場を最後まで回り、自分が気になるところを把握したうえで、順不同で自由に鑑賞する」というのが、おすすめの鑑賞方法だ。

これまで私がやりがちだった鑑賞方法は、「展覧会の順路に従い、入り口の挨拶文から最後の作品の解説文まで、余すところなく鑑賞する」というものだった。

今思えばこの鑑賞方法によって、いつもうっすらと「モヤモヤ」を感じ、美術鑑賞を最大限に楽しめていなかったような気がする。

今回の「マティス 自由なフォルム」展で、私は早速、本書がお勧めする鑑賞方法を実践してみた。

これが個人的にめちゃめちゃ良かった——のだが、その感想はnoteの後半で。

マティス 自由なフォルム

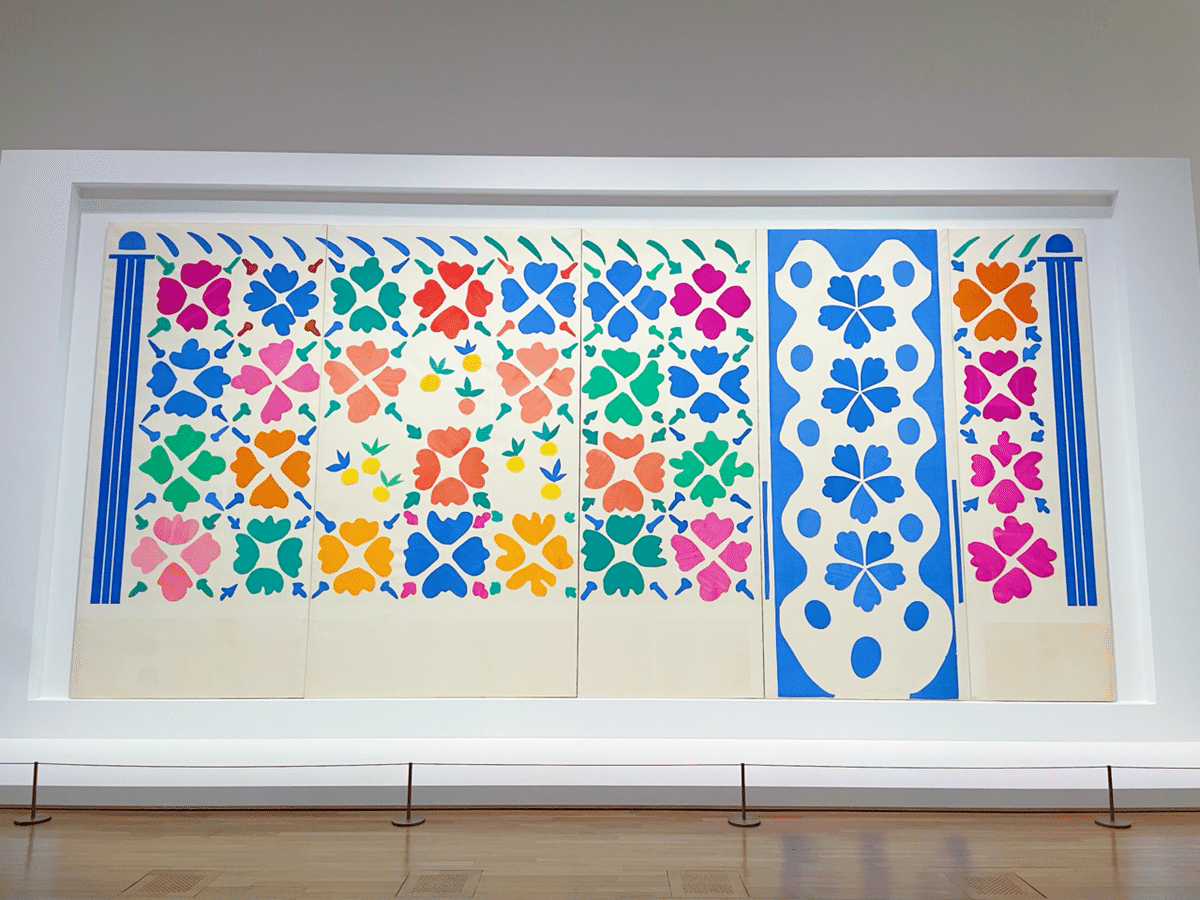

今回の美術展の見どころは、なんといっても切り紙絵!

その大きさ、なんと4×8メートル!

「切り紙絵」

色が塗られた紙をハサミで切り取り、それを紙に貼り付けて作品をつくる技法。マティスが晩年に精力的に取り組んだもの。

イカロスとの再会

私はマティスの切り紙絵が好きで、特に《ジャズ》という作品集に収録された《イカロス》がお気に入り。好きすぎて《イカロス》がプリントされたTシャツを買ったほどだ。

↓こちらのnoteに、昨年上野で開催されていた「マティス展」で、初めて《イカロス》と対面したときのことを書いている。良ければこちらもぜひ。

そして今回の「マティス 自由なフォルム」展で、《イカロス》とまさかの再会。

実物を再び見られるとは思わなかったため、感動してしまった。じっくり目に焼きつけて、帰りにポストカードも買った。

切り紙絵の発展

今回の展覧会で印象的だったのは、マティスの切り紙絵は単なる絵画にとどまらず、様々な形の芸術作品に進化・発展を遂げたという点だった。

作品集「ジャズ」に始まり、タペストリーや大型の室内装飾、そして果ては礼拝堂の設計まで、切り紙絵の発展は多岐に渡った。

代表作《ブルー・ヌード Ⅳ》を見てみると、ひとつひとつの切り紙のパーツは意味を有しないランダムな破片だが、それを絶妙に貼り合わせることで、複雑な女性の姿を浮かび上がらせている。

近づいてみると、ランダムな形の切り紙の集積であることがわかる。

そして本展覧会の目玉、ヴァンスの《ロザリオ礼拝堂》。

本来であればフランスのニース郊外でしか見ることのできない礼拝堂を、まるっと体感できる空間が再現されていて、面白かった。

特に良かったのが、時間と共に移り変わる陽光を表現した、ステンドグラスから差し込む照明の工夫。マティスの設計の意図がしっかり汲み取れる展示になっていた。

芸術家人生のすべてを注いだ礼拝堂

マティスはロザリオ礼拝堂の建設を、自身の芸術的・精神的な到達点とみなし、芸術家人生のすべてを注ぎ込んだ。

ロザリオ礼拝堂は、単なる建築物ではなく、総合芸術作品として制作されたのである。

切り紙絵があしらわれたステンドグラスのデザインは、見た目だけではなく、採光まで計算されている。

外から陽光が差し込み、真っ白な堂内に色鮮やかに反射する光の移ろいまで計算し、空間全体をデザインしている点に感服する。

ちなみにマティス本人曰く、礼拝堂を訪れるのに最も好ましい季節は冬、時刻は朝11時とのことだ。

礼拝堂を再現した空間でも、堂内に反射するステンドグラスの光が、時間の経過とともに角度を変え、全く異なる表情を見せる。本当に美しかった。

マティスの切り紙絵に焦点を当てた、貴重な展示会。気になった方は、開催期間中にぜひ足を運んでみてください。

”自由に”鑑賞すること

展覧会の入り口付近は、たいてい混雑している。

それは、「順序に従って、ひとつひとつしっかり鑑賞しよう」と意気込む人が多く、最初の展示室の挨拶文・解説文で、滞留が起こってしまうためだ。

一転して、展覧会の出口付近になると、結構ガラガラなことが多い。

最初から100%の集中力で順番に鑑賞を続けていくと、終盤まで集中力を保てないのだ。そのため最後の方は、自然と人の流れが早くなる。

人気の美術展だと特に、「人が多すぎて落ち着いて鑑賞できない」「列がなかなか進まなくてストレスを感じる」という問題が起こりやすい。

この小さなモヤモヤが頭の隅っこに少しでも存在すると、作品鑑賞に100%集中できなくなってしまう。

前半でご紹介した、「まずは会場を最後までさらっと観て回る」という鑑賞方法は、そんなモヤモヤを解消するのにもってこいだった。

第一に、序盤の列がなかなか進まないストレスから解放され、スムーズに展覧会の全体像を掴むことができる。

さらに、最初に自分が気になるポイントをざっくり把握しておくことで、後で観て回る際に、そのポイントに集中力を注ぎ込むことができる。鑑賞の深度に緩急をつけて、集中力を適切に維持することができるのだ。

このように、”自由に”鑑賞することで、展覧会の本来の目的である「作品の鑑賞」に、これまでになく集中することができた。

皆さんも、ぜひお試しください。

ポストカードに加えて、《イカロス》の栞もお迎えしてしまいました。

◇美術展を訪れて感じたことを、忘れないように書き留めています◇

◇暮らしを豊かにするために、好きなことを好きなだけ◇

◇本に関するおすすめ記事◇

◇読書会Podcast「本の海を泳ぐ」配信中です◇

◇マシュマロでご意見、ご質問を募集しています◇

当noteは、Amazon.co.jpアソシエイトを利用しています。