これから太宰治を読みたい人へ 〜「太宰治全部読む」を終えて〜

私は、太宰治の作品を全部読むことにした。

太宰治を全部読むと、人はどのような感情を抱くのか。身をもって確かめることにした。

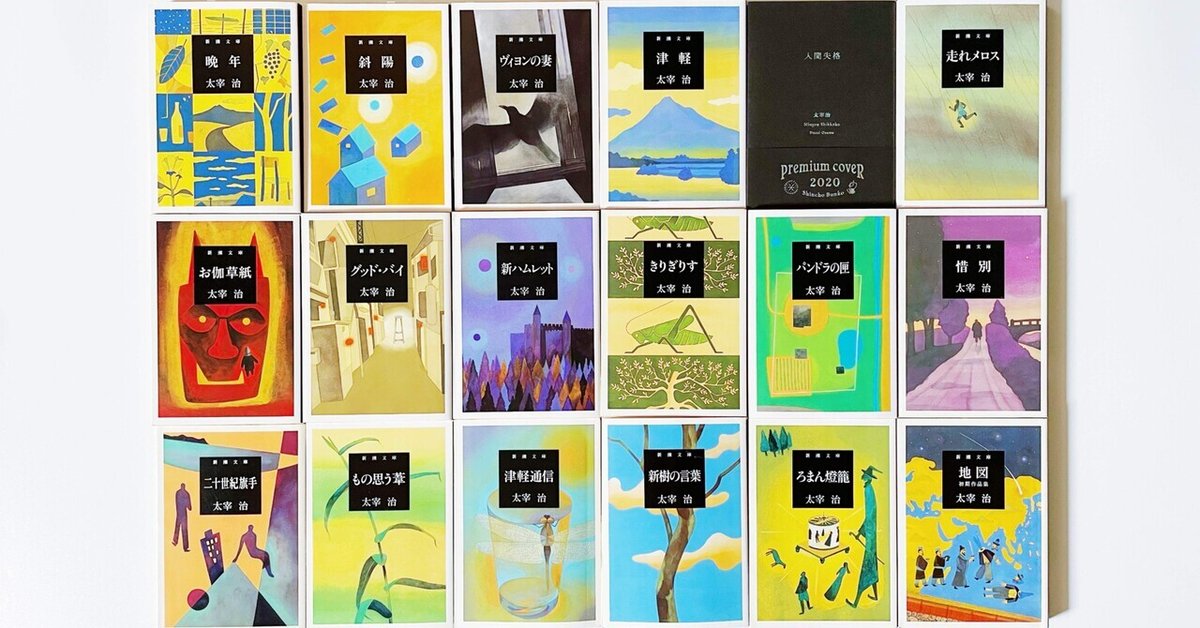

前回の『地図 初期作品集』をもって、これまで約1年半にわたり続けてきた「太宰治全部読む」が、めでたく最終回を迎えた。

今回は、企画の締めくくりとして、これまでの「太宰治全部読む」の取り組みを総括してみたい。

太宰作品をひたすら読み続けた結果、私は何を思ったのか。

そして、せっかく太宰作品をたくさん読んできたので、これから太宰治を読みたい人に向けて、おすすめの作品も振り返っていきたい。

「太宰治全部読む」をご愛読いただいた皆さま、本当にありがとうございました。ぜひ最後までお付き合いください。

「太宰治全部読む」を終えて

①太宰は、読めば読むほど深みにはまる

太宰作品を読み続けて最も強く感じたのは、「太宰は、読めば読むほど深みにはまる」ということだった。

太宰の文学には、彼自身の内面や境遇が、色濃く反映されている。

実体験をもとにした私小説が多いほか、作中の登場人物を通じて、自身の思想・哲学を表明する小説も見られる。人間性と作品が、密接に結びついているのが特徴だ。

そのため、太宰の作品をいくつも読み重ねていくと、太宰治という人物像が、徐々に浮き彫りになってくる。

幼少期から晩年まで、小説を読み進めながら太宰の人生を追想し、彼がどんな経験をして、どんなことを考えながら生きていたのか、少しずつ理解を深めていく。

そして、太宰治という人間を知れば知るほど、彼の作品がより深く楽しめるようになるという、奇跡のようなサイクルが生じる。

読めば読むほど、深みにはまる。この気づきは、太宰治の作品をひたすら読み続けたことの大きな収穫だった。

②寄って離れて、ふらふらと

太宰作品を読むとき、読者の精神状態が、読書の質を左右すると思う。

太宰の精神が不安定な時期に書かれた前期作品や、最晩年に書かれた鬱々とした作品を読むとき、私は自分の精神が安定した状態でないと、読み進めることができなかった。

仕事でストレスを抱えているときや、嫌なことがあって落ち込んでいるとき、私は太宰の小説と、上手く向き合うことができない傾向にあった。

結果として「太宰治全部読む」は、1年半にも及ぶ、予想だにしない長期企画になってしまった。

その間私は、太宰に寄ったり離れたり、その時々の精神状態によって、適切な距離感を保ちながら付き合ってきた。

寄って離れて、ふらふらと読む。そして、一度離れても、結局は不思議な引力によって、太宰作品に帰ってきてしまう。

太宰治という少し難しい人間と付き合うには、自分とのちょうど良い距離感を掴むことが、大切と言えそうだ。

③もしも、太宰が現代に生きていたら

太宰作品を読み続ける中で考えたことのひとつに、もしも太宰が現代に生きていたら、どんなことになっていただろう?というものがある。

太宰の代表作『人間失格』には、「世間」という「実態はないが大きな力を有するもの」に対する恐怖・絶望が描かれている。

『人間失格』の登場人物である大庭葉蔵(太宰本人がモデル)は、常に世間からの評価に怯え、うまく世間に溶け込めない自身に人間失格の烙印を押し、最後には世間との一切の関係を断つに至る。

SNSが発展した現代社会では、しばしば、匿名の大衆による誹謗中傷が問題になる。

ひとつひとつの個人の集合が、いつの間にか「世間」を形成し、世論が大きな力を持って、特定の対象を攻撃する。しかし、寄り集まった個人個人にフォーカスすると、実はそれほど対象への興味がなかったりする。

太宰が描いた、時代を超えても変わらない、普遍的な「世間」への眼差し。そして太宰自身、この世間という存在に翻弄され、社会との距離感を測り損ね、苦しんでいた。

もし太宰が現代に生きていたら、歯に衣着せぬ物言いと独自のユーモアセンス、どこか放っておけない愛されキャラがウケて、案外人気を博していたかもしれない。

太宰と同じように生きづらさを感じる人たちの共感を呼び、SNSなどで緩やかな繋がりを保ち、太宰はなんとか、社会と折り合いをつけてやっていくことができたのではないだろうか——。

私の勝手な妄想だが、そんなことを考えながら太宰作品を読むのも楽しかった。

おすすめの太宰作品

①太宰治とは何者か知りたい人へ

まずは太宰治の人物像を大まかに掴みたいという人は、やはり処女作である『晩年』がおすすめ。

収録作を順番に読み進めていくうちに、太宰の複雑な性格や人生観が、ぼんやり像を結んでいくだろう。

そして、4〜5冊ほど太宰作品を読んだという人には、満を持して『津軽』をおすすめする。

個人的に太宰の最高傑作だと思っている『津軽』は、郷里に帰ることによって彼の心が開放的になり、彼の根元に潜む人間性や、家族との複雑な関係を窺い知れる、貴重な作品となっている。

②大衆小説が好きな人へ

直木賞受賞作などのエンタメ系大衆小説が好きで、これから太宰などの純文学に挑戦してみたいという人には、『斜陽』と『走れメロス』がおすすめ。

どちらも小説としての完成度が高いうえに読みやすく、太宰の文学的・芸術的才能を堪能するにはもってこいである。

太宰を何作か読み少し慣れてきたという人には、『新ハムレット』も面白いのではないか。

技巧的で少し癖のある短編が多いが、くすりと笑えて楽しめるものもあり、ディープな太宰作品の世界を知ることができる。

③ユーモアあふれる小説を読みたい人へ

太宰独特のユーモラスで笑える作品が読みたい人は、間違いなく『お伽草紙』がおすすめだ。

よく知られた古典やフォークロア(民話・伝承)を下敷きにして、太宰なりの解釈や想像を加え、文学に落とし込んだ作品が収録されている。

個人的には、「浦島太郎」と「カチカチ山」が特におすすめ。

ユーモアとは少し異なるが、独特な文体や構成に、「脳の理解が追いつかない面白さ」を味わいたい人がもしいらっしゃれば、『二十世紀旗手』を手に取っていただきたい。

④暗く鬱々した小説を読みたい人へ

ときに気分がひどく落ち込み、同じように暗い小説を読んで、寄り添ってもらいたい日もあるだろう。

そんな時は、やはり『人間失格』を読むといい。太宰が心に抱えた生きづらさの吐露に、何か気づきや救いを見出せるかもしれない。

そして、短編集『ヴィヨンの妻』に収められた作品たちも、魂を削るような、太宰の哀しい叫びが書き綴られている。

本作は、自身の精神状態と、よく向き合いながら読んでほしい。

⑤太宰と戦争の関係について知りたい人へ

最後に、第二次世界大戦期も精力的に作品を発表した、太宰と戦争との関係を知りたい人へ。少し多いが、『惜別』『津軽通信』『ろまん燈籠』あたりがおすすめだ。

どれも短編もしくは中編集であるため、自身が関心のある作品をかいつまんで読んでいくだけでも、太宰と戦争の関係を窺い知れるだろう。

◇「全部読む」シリーズの他の記事はこちら◇

◇本に関するおすすめ記事◇

◇読書会Podcast「本の海を泳ぐ」を配信中◇

◇マシュマロでご意見、ご質問を募集しています◇

当noteは、Amazon.co.jpアソシエイトを利用しています。