理想のフィードバック/1on1を科学する(基礎編)約10,000字

このnoteで分かること:メンバーの成長支援に繋がる理想的なフィードバック環境とは何か?

想定する読者:1on1を実践している部署マネージャー/リーダー、イネーブルメント担当、OJT担当者、HRBPの方

文字数:約10,000字

0.はじめに

こんにちは。株式会社トキカタの原です。人材育成に関わるコンサルティング/システムの企画・開発・運用を行っています。

本記事では私が今までインタビューした100名以上のマネージャー・OJT担当者の方のヒアリングデータに基づき、メンバーの成長支援につながるフィードバックの在り方を考察しています。

「科学(基礎編)」と銘打っているので、細かいノウハウやテクニックではなく、効果的なフィードバックをするための環境・条件を体系化することに主眼を置いています。具体的事例は、次回の記事までお待ちください。

読者の皆様の今後のより良いフィードバックの一助になれば幸いです。

※本記時は2023年3月3日にsuswork(https://suswork.jp/)さんと共催したウェビナーの内容をまとめたものになります。田岡さん、お話の場をいただきありがとうございました。

01.フィードバックの重要性

問いの設定

この問いを追求するのがこの記事の目的になります。

フィードバック自体は一般的な語句で解釈幅があるため、今回は下記のように定義しますのでご承知おきください。

言い換えるならば「成長支援に繋がる理想のコミュニケーション環境とは何か?」というテーマです。

抽象的な問いのように一見思われるかもしれませんが、ちょっと考えてみましょう。

たとえば私たちは「理想の職場/生活/教育環境」といった風に、何かに取り組む際には当たり前のように理想像をイメージした上で、それと現実のギャップを解消するために行動しています。理想を思い描くというのは極めて具体的かつ本能的な営みでしょう。

たとえば理想の職場環境といえば「給与」「人間関係」「労務環境」「福利厚生」など重要なポイントがいくつも列挙され、ほとんど意識しなくてもある程度理想のイメージを描き、その軸に従って「今の職場はあそこがいい/悪い」など色々な感情を抱えて行動します。

ではフィードバックについてはいかがでしょう?

別のキーワードでいうと、1on1は?OJTは?

こういった成長支援に関わる取り組みに対しては、世間一般での理想イメージがまだ固まっていない、あるいはぼんやりとしており、言語化・イメージする機会が職場で少ないように思われます。

今回設定した私たちの問いに答えることは、ぼんやりとして霞のようなフィードバックというものに言葉を以って理想の輪郭を描き、みなさんの現状との差分を可視化する狙いがあります。

まずはそこから始めていきましょう。

フィードバックが重要な理由

そもそもなぜフィードバックをする必要があるのでしょうか?

端的に下記のような効能があります。

そしてこのフィードバックのサイクルがうまくいくとメンバーが自分自身で学ぶ方法を覚えますので、自然と自律型人材が育ちます。

フィードバックの目的は単純に手取り足取り教えて知識をインストールすることではなく、最終的にはこの「自分で気づき自分で学ぶ自律型人材」を輩出することです。

これができれば個人としても、上司や組織としてもハッピーであるのは言わずもがなでしょう。

ネガティブな説明の方がイメージがつきやすいと思うので、ここではあえてフィードバックがうまくワークしない典型例で考えてみます。

新人メンバーがよく口にするのは「自分ができているのかできていないのかよく分からない。そもそも、何をすればいいのか、よく分からない」ということです(これは本当にみんな言います)。なぜならひとりではゴールを見定めることも、現状がどの程度の達成度なのか客観的に見えにくいからです。もちろん一人で完結する「エース」もいますので、あくまで全体的に、とお考え下さい。

結果、ゴールとのギャップを埋めるためのネクストアクションやその優先度が主観に頼らざるを得ず、成長の効率が著しく悪くなります。すると学びに繋がらない失敗が連続する、パフォーマンスが出ない、怒られる。ああ、泣きたくなります。最終的に「言われたことだけトラブルなくやってればいいや」という受け身の思考・行動様式に繋がります。

そして負のループが完成します。仕事の範囲がどんどん限定的になり、自律的な行動が減り、職場から褒められることもなく、また自分自身も周囲に対して期待を持ったり役に立とうとすることを諦めます。相互の承認と尊敬がないので、就業・成長意欲もなくなります。

そして、まじめな人ほど「自分はこのままでいいんだろうか……」とネガティブな意味で転職を考えるようになります。身に覚えがあるのではないでしょうか。私はあります。

※少し横道になりますが、こういうネガティブな辞め方は会社としても損失だと私は思います。もっとも「辞めたきゃ辞めろ、最後に立っている奴だけが使える奴だ」というロジックもあり、短期的に見れば一定の合理性もありますが、問題なのはこういった事態が慢性化することです。それは未来に対する機会損失であり、事業や採用はもとより、直近でいば人的資本観点での市場からの評価面など、色々なでマイナスが出てくると思います。フランスの人口統計学者エマニュエル・トッドが『最後の転落(藤原書店)』の中でソ連崩壊を予言したかの如く「体制は最も弱い部分から崩れていく」ものなのです……。

ともかく、特に早期の退職は単純に個人の能力・意欲に帰すべき事象ではなく、組織の仕組みや構造から改善を考えるべき課題かと考えます。どんな人材であれ、活躍する可能性は残しておきたいものです。

話をフィードバックに戻します。

モチベーションが下がることで負のループに入る事態を説明しました。

もっとも、メンバーひとりの力でモチベーションを持つこと自体は可能です。全くゼロの状態だと、そもそも入社すらしていません。人間が一人その場にいるということの意味は実はかなり大きいと思います。

ここで重要なのはその初動のモチベーションを一定に保ちつつ、振り返り→気づき→行動のサイクルを継続させることです。メンバーが最初に抱いた動機が無に帰してしまうのは切ないことですから、ここは丁寧に見ていきたいところです。

一方、行動の継続自体に高いモチベーションは必要なく「習慣化」することの方が重要という意見もあります。これも説得力があります。詳しく知りたい方『ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣(フェニックスシリーズ)』などをご一読ください。

ただ、いずれにせよモチベーション継続や行動習慣化のためには他者からの支援、またそれが実行できる環境整備が有効であるという前提は変わりません。

まとめるとこうなります。

フィードバックの重要性:

一緒にふりかえりすることを通じ、「ゴールまでの差分を理解」して「行動指針」を立て「習慣化」してアクションできるようになる

最終目的:

自分で勝手に成長する自律型人材をつくること

この章ではネガティブなことも書きましたが、お客様のヒアリングの他、私自身のマネジメントの失敗経験に基づいています。

みなさまには他山の石としていただければ幸いです……。

「1on1」「心理的安全性」はトレンドなのか?

とは言え、このようなフィードバックの重要性は昔から言われていることではあります。なぜ今わざわざこのトピックを記事にしているかといえば、直近で特にフィードバック/1on1の注目・重要性が高まっているからです。

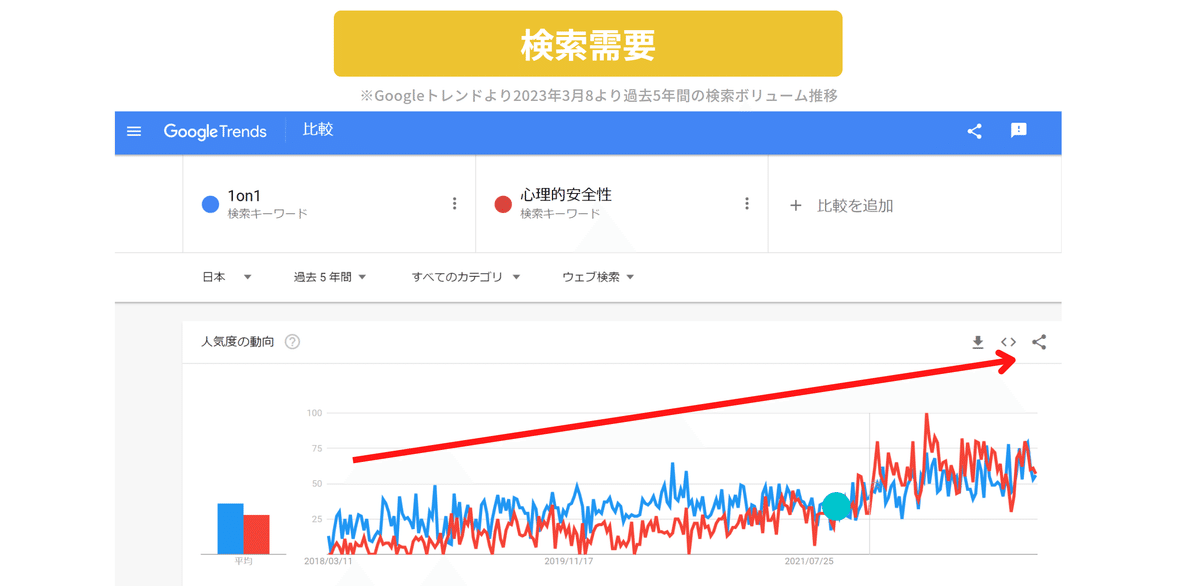

フィードバックは一般的な語句ですのでよりニーズを特定するため、関連する「1on1」「心理的安全性」でGoogle Trendsを見たところ、検索需要は右肩上がりであり世間の関心が高まっていることは明らかです。

ここからコロナ禍以降の世相の変化が見て取れます。

出社停止→リモートワーク促進→コミュニケーションが減る→心理的安全性が減る→エンゲージメント低下→成果悪くなる→対策必要→フィードバックの改善施策=1on1、という仮説が成り立ちそうです。

事実、1on1実施率も上昇しておりKakeaiなどの1on1ツールが市場で大きな存在感を持つようになりました。

一方、少し別の見方もあります。事態は数年前から水面下で徐々に進行しており、コロナ禍以降にそれが表面化しただけに過ぎない、という見方です。検索の伸びが一過性というより過去5年間でなだらかに上昇しているのがその証拠です。

事実、そのコロナが一旦終息しつつある現在でもこの流れは止まりそうにありません。大企業でもリモート廃止ではなく、リモート&出社の二刀流に落ち着いていく傾向があります。(Yahoo!ニュース「今後の従業員の働き方は「テレワークと出社のハイブリッド」が約8割」)。

会社によっては多少反動はあるかもしれませんが、大きな潮流というのは否応なく時代を飲み込んでいきそうです。

つまり一過性のトレンドではなく、好むと好まざるに関わらず、今後ずっとフィードバックとお付き合いしていく必要がありそうです。

たとえばフィードバックへの関心の高まりには次のような背景があり、ふまえて本質的な環境づくり・実施を行っていく必要があります。

要は組織も個人も「生きることに唯一の正解がない時代」に本格的に入ったということではないでしょうか。

だとすれば、自律的に考え行動・成長する人材の育成は急務であり、それを実現するのがフィードバックというわけです。

02.フィードバックの悩み

しかし現実に直面します。

フィードバックの効能は理解したし、それをやらなきゃいけない背景もYESだとして、実際にどういうポイントを押さえればいいのか分からないわけです。

たとばフィードバックの手段としてOJTがありますが、90%以上の組織で課題があると感じており、特に「育成側の意識・能力・工数」などに問題があるようです(ソース:株式会社日本能率協会マネジメントセンターのプレスリリース「新人・若手社員の「OJT」に関する調査結果」)。

繰り返しになりますが本記事では成長支援のためのフィードバックの理想形を描くことから始めたいと思います。

今、理想との差分がどれほど離れていようとそれはそれでOKです。取り組みの優先度を決めて、できることから始めればいいわけです。

ただ、ゴールが分からないのは非効率でしょうから、以下の項で、その理想形を抽出してご紹介します。

03.フィードバック8つの観点

概要

フィードバックに必要だと思う観点を8つに大別しました。

人によって表現や切り口の粒度は異なるので、あくまで私の表現だとご理解ください。これが全部揃えば理想だよねという「最強」の形になります。

最重要なのは真ん中の円の「本人」です。

フィードバックの主人公はフィードバックをするマネージャーや先輩ではなく、それを受けるメンバーの方です。なぜならフィードバックの目的が自律型人材の育成であるから、というのはすでに述べました。

この円の内部の「内発的動機付け」「内省」がセットになったとき自律型人材が育成できた、といえます。

それ以外、フィードバックする側に関係する項目は成長支援に必要な要素となります。すべてはメンバーが自律するための手段です。

大きく二つに軸を取り、対話軸では「双方向性」「個別性」「同期性」、PDCA軸では「計画性」「継続性」「検証性」を掲げています。

成長支援の具体的手段・施策がスライド下部にある1on1やコーチング、研修ということになります。補足のような書き方をしているのは、何が重要なのか明示するためです。

手段・施策の話の前に、それがそもそも何のために必要なのかを改めて考えてみることの一助になれば幸いです。

では以下、各項目を見ていきましょう。

本人

大意は「フィードバックの重要性」ですでに述べました。

フィードバックというと他者からのものを一般的に想像しがちですが、実際はセルフフィードバックが実施できてはじめて自律型人材といえます。正解のない時代だからこそ自律が必要なわけです。

自律が無いと一方的に「フィードバックくれくれ」状態となり、単に組織や上司の支援に依存しているだけの受け身状態になります。

相性の良い上司がいる間はいいかもしれませんが、環境が変わると、そこで成長が止まります。個の成長が止まれば、当然組織の成長も止まります。

フィードバックの目的は自律型人材をつくること。繰り返しになりますがここを外さないポイントとして押さえましょう。

成長支援/対話軸

自律型人材育成というが、そのためにはどうコミュニケーションを取ればいいのか?その整理になります。

「双方向」や「インタラクティブ」は巷でもよく話題にされます。もちろん重要です。丁寧に対話し、信頼関係を築いた上で、合意形成していくことは自律のために必須です。

なぜなら一方的・画一的指示や決めつけこそ、個人から「考える」ことを奪う行為だからです。結果、考える機能をいつまでも上司や会社に代替してもらうしかない、依存型人材が生まれます。

「個別性」の項目は相手の特性に即したコミュニケーションや関わり方の調整を指しています。丁寧さは、過保護とは違います。また尊重と放任も異なります。ここら辺の匙加減がメンバー個人の文脈に依るので、コーチングでよくテーマになったりします。

この記事では具体的手法の解説が主眼ではないので、「個別性」が重要という点だけ押さえておき、詳細はまた別の記事に譲ります。

「同期性」には縦軸と横軸があります。

縦軸とはタイムラグがないこと、すなわち情報の鮮度です。「上司が把握している情報は実は3カ月前のものだった」なんてことは、意外とあるのではないでしょうか。特にスキル・キャリアなどは表に出にくく、半期に1回の査定前のすり合わせまでお互い何もアクションできていない、アップデートされない、そして風化していく……などということが起こりえます。

横軸は人間関係に関わります。直属の上司のみしか情報把握できていなかったとして、内容によってはもっと別の人がフィードバックに適しているケースもあります。またメンバーはいろいろな人からフィードバックを受けるので、その度に「何回同じ話をさせられるんだ?少しはみんなで共有していてほしい」状態になることもあります。面談ログを残すこと、それを共有しやすい仕組みにすることが施策として考えられます。

タテ・ヨコ・ナナメの関係者が、個人が何を目指し取り組んでいるかを同期して把握し、その都度クイックに柔軟に反応する。そんなコミュニケーション環境が理想です。

成長支援/PDCA軸

この章が一番お伝えしたい内容です。

「本人」「対話軸」はある程度フィードバックを実践していると気が付くことに多いですが、PDCA軸は「ほぼほぼ考えない/実装されていない」という意見が多いためです。

そもそもフィードバックや1on1はそれ自体で完結するわではありません。そこで得た気づきを日常業務の中で実践し、新たな気づきを得ることが要諦です。だとすれば「継続性」、すなわちフィードバックの頻度を高くし、業務の中でのモニタリングや声かけをしていくことが必須となります。

上司もメンバーも1on1をやるときだけ物分かりよく話すが日常業務では別人格です、などとなるとチグハグなわけでフィードバックの効果が期待できません。

「検証性」は「客観性」と「定性/定量データ」を指します。

そもそもですが、みなさんのフィードバックは、客観的でしょうか?

自己評価・他者評価をすり合わせる際の基準=共通言語は存在しますか?

これは自戒を込めて書いているのですが、大抵のマネージャーは「自分のフィードバックは、わりとイケている」と感じる傾向にあります。私はかつてそう思っていましたし、今もわりとそう思っているのですが、暗い夜に独りで自問すると「本当は違う……イケてるのは俺じゃなくメンバーの方だった!」と気づきます。

マネージャーは何らかの点で優秀だから昇進しているわけですが、必ずしもフィードバックのスペシャリストというわけではないわけです。

だからこそ客観性が必要なわけで、それが無ければ、フィードバックを受けている方は「何を根拠に言っているのか?気分?雰囲気?経験?経験と言っても昔と違うと思うけど」などと素直に受け取りにくくなり、自己評価・他者評価のずれが修正されません。

また共通言語がなければそもそも何を会話しているのか、単純にイメージでできないという事態が生じます。

このように曖昧な状態だと、メンバーも振り返る際に自身のアクションのできた/できないの検証性に乏しく、気づきや改善アクションに繋がにくいのです。

ここに関して、たとえば私が育成のコンサルティングに入る場合は「身につけるべきスキルやコンピテンシーを運用=振り返り・フィードバック可能な形で棚卸しできているか?」という観点でヒアリングしたりします。

以上のことを定量的に表現したものがスキルデータ、定性的には面談ログということが言えます。スキルデータとは取り組んでいる項目の習熟度ということになります。データが正確ならお互いの認識齟齬を無くし課題やフィードバックのレベルの調整が可能です。また継続的に成長の推移を可視化することもできます。

定性での面談ログも振り返りで必須です。人間は物忘れしやすいですから、これがなければいざ検証しようというときに「で、なんだっけ」状態に陥ります。こちらは「同期性」項目の箇所でも述べましたが、半期に一回のタレントマネジメントシステムへの入力だと少し粗いので、現場のスピード感に即したログで追っていく必要があるでしょう。

「成長」という曖昧な概念を扱う領域だからこそ、共通言語をつくってその中に定量/定性データをためて検証することの恩恵は大きいと言えます。

また、チームのイネーブルメントに携わる方は、このデータの精度が効果測定・改善施策に直結するので、その意味でも「検証性」は重要です。

「計画性」は未来の視点をもってフィードバックしよう、という意味です。この場合の未来とは会社内のポジションの話というより、より広い意味でメンバーが身につけたいスキルや、キャリア・ライフスタイル・価値観と紐づいた目標です。

たとえば1on1で「直近では○○を頑張ろう!と上司が話したとして、「それ頑張ったとして何か意味ありますか?」とメンバーが思っていたらかなり嫌ですね。なぜそんなことを思うかといえば、メンバーが自分の未来と紐づいていないと思っているからです。

もちろん未来のことは分かりません。柔軟性を持つことは重要です。

一方で未来から逆算して、だから今これこれをやるというストーリー性がないと動機付けは難しくなります。このストーリーは一旦仮説ベースで構築しておき、一緒にフィードバックのPDCAを回す中でアップデートしていくものです。この前提の上で、各自の取り組みのステップ・優先度を策定することができます。

注意点としてはこの「未来」にあまりにも自社の特殊性が反映され過ぎると、メンバーがふと冷静になったとき「結局自分のスキル、市場価値が高まらないかも」と判断してしまうことです

これを防ぐため、「今やっていることは、市場や未来に対してどう紐づくか?」と問いを立て、一緒に考えていくのが勘所になります。

またこれは私がもともと学習塾の講師だった経験からの個人的感想になりますが、ビジネスの現場ではメンバーに対してやや性急に成長を求める傾向が強いように思います。

成長のペースは個人差があります。それは子どもも大人も一緒です。しかし成長しないという人はいません。

そういった意味で、ペースが遅い人に対してこそ、中期的に計画を立て、一歩一歩着実にこなしていくことが重要かと思っています。

理想のフィードバック環境とは何か

以上8つの観点をふまえてシンプルに図式化すると下記になります。

そしてこれが最初の問い「理想のフィードバック環境」の一つの回答になります。

言葉に直しますと、

理想のフィードバック環境とは、

目標となるスキル/キャリアを設定し、

それを軸に対話しながら、

定量/定性データに基づき継続的にアクションの検証・改善ができる環境

となります。

次回予告

お疲れさまでした。

ここまで読んだみなさんは、今こういう気持ちの方が多いかもしれません。

耳が、そして胸が痛いです。理想を描いたはいいが、それを実現する手段がないとすればすべては砂上の楼閣なわけです。

しかしそもそも理想を掲げないとスタートアップの存在意義がなくなってしまいますので、ここでは「できます!超楽勝ではないにせよ、思ったよりはスムーズにできる」と述べさせていただきます。

結論からいえば、部署のマネージャー、イネーブルメント担当、HRBPなど、どなたであれ、「フィードバックに課題を抱えた当事者が意思を持ち、現状を把握したうえでステップを踏んで取り組む」ことで理想のフィードバック環境は実現できると考えます。

もちろん完璧ということはありえませんが、理想により近い形でPDCAを回す環境は構築できると思いますし、私たちはその支援をコンサルティング/システム両面からお手伝いしています。

そういうことなので次回は事例編となります。実際のお事例をもとに、「あるある」なフィードバックにまつわる課題や、それに対する打ち手をご紹介します。noteなのでサービス説明ではなく、施策ベースでどういう取り組みを行ったかお話しできればと思います。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

また次回お会いしましょう。

今回の内容についてのご意見・ご感想など何かあればnoteでコメントいただくか、各種SNS/メールで相談いただければ幸いです!

Facebook:https://www.facebook.com/yuharakiri

メール:hara@tokikata.com