【美術展2024#75】法然と極楽浄土@京都国立博物館

会期:京都展

2024年10月8日(火)〜12月1日(日)

巡回:九州国立博物館

2025年10月7日(火)~11月30日(日)

浄土宗の祖・法然(法然房源空、1133~1212)は、平安時代末~鎌倉時代初めの混迷期、「南無阿弥陀仏」の名号を称えることによって誰もが等しく阿弥陀仏に救われ、極楽浄土に往生できることを説き、多くの支持を得ました。

本展では、令和6年(2024)に浄土宗開宗 850年を迎えることを機に、法然による開宗から、弟子たちによる諸流派の創設と教義の確立、徳川将軍家の帰依によって大きく発展を遂げるまでの歴史を、国宝、重要文化財を含む貴重な名宝によってたどります。

夏にも訪れた京都国立博物館。

そして東京でも春に見た「法然と極楽浄土」展。↓

どちらもまだ記憶に新しいのだが、この時期ちょっと関西に行く機会があったので訪れてみた。

旧正門。こちらからは入れない。

考える人。

展示はこちらの谷口吉生建築の平成知新館にて。

水の使い方が特徴的で美しい。

東京展で見たときに感動した作品たちを再度見られると思っていたのだが、いずれも会期後半に登場ということで残念ながら今回は見ることができなかった。

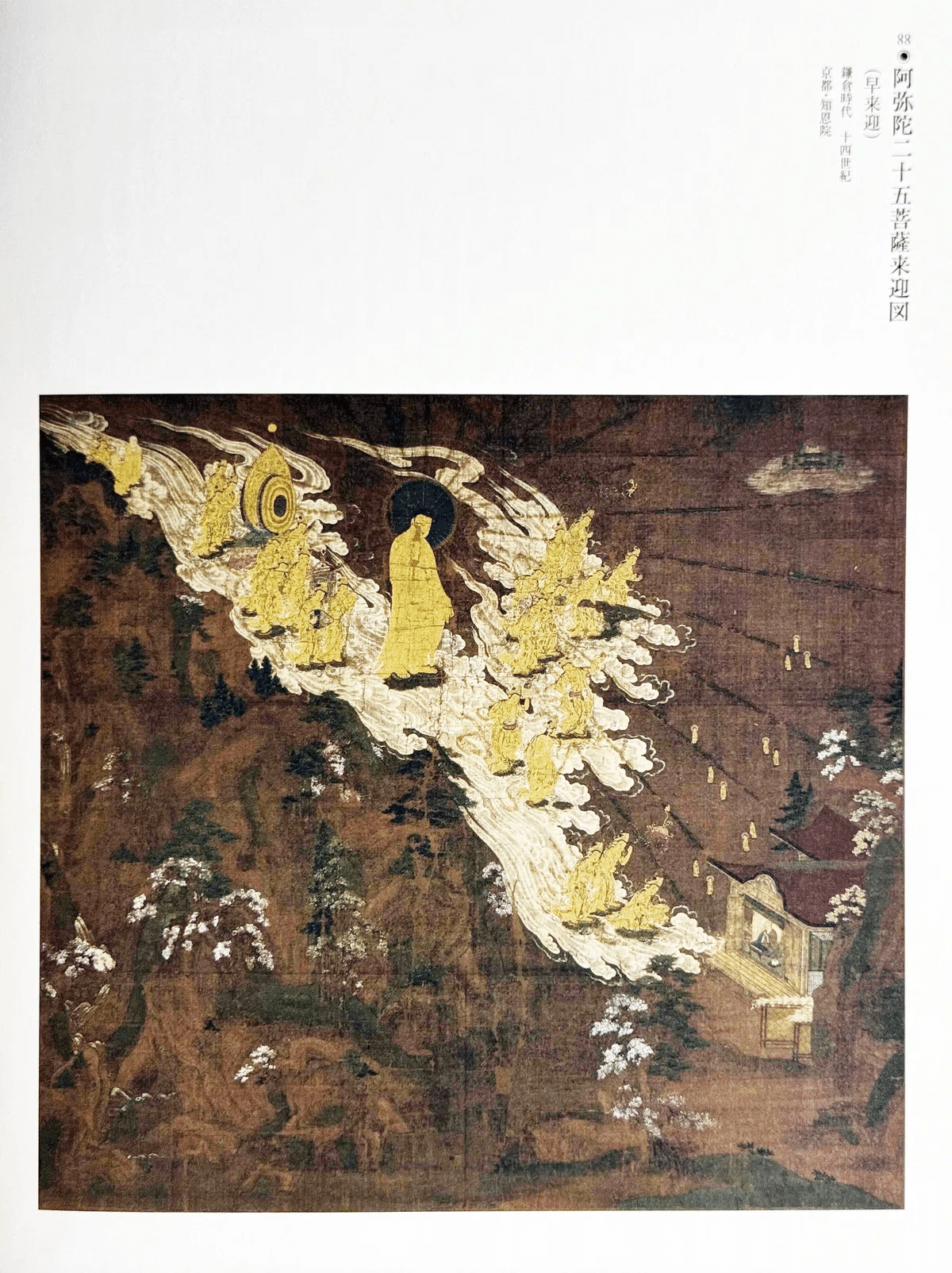

・国宝 《阿弥陀二十五菩薩来迎図(早来迎)》 会期後半〜

フルメンバーでAmazonプライムお急ぎ便みたいな勢いで迎えに来る図。

こんな絵を見せられたら安心してあの世へ行けるし、頑張ってステージ上げようという気にもなったことだろう。

作品そのものが素晴らしいのは言うまでもないが、「早来迎」という語感のネーミングセンスも素晴らしい。

・国宝 《綴織當麻曼陀羅》 会期後半〜

でかい。

なんと4m四方もある。

壁一面を埋め尽くすこの巨大曼陀羅は奈良県以外で初のお披露目とのこと。ありがたや。

元々織りで描かれていたものが劣化して今では絵柄がほぼほぼ見えなくなっているのだが、それはそれで味があり、なんとも言えぬただならぬ風情を醸し出していた。

しかし織りでここまでの大きさを描くのは相当な労力を要したことだろう。

・《日課念仏》 伝徳川家康 会期後半〜

徳川家康の自筆とされる。

政府中枢までたどり着いた布教力がすごい。

上から1段目と2段目に一つづつ「南無阿弥家康」と書かれているのだが、どこにあるかお分かりだろうか。

なぜそのように書いたのかはわかっていないそうだ。

ということで今回会場には展示されていなかった作品たちは東京展のときの感想をコピペしたのでこれから行かれる方の参考になれば。

そんな中、今回初見で感動した作品。

・《厨子入千躰地蔵菩薩像》

これは凄かった。

単眼鏡でクローズアップしてみてもめちゃくちゃ細かい地蔵たち。

光背とかどうやって作ったんだろう。

今回も会場内で唯一写真撮影可だった作品群。

弟子たちの嘆き悲しむ姿が生き生きと描かれる仏涅槃群像。

東京展とは並び方が若干変わっていた。

並び方に東寺の立体曼荼羅のような厳密なルールはなさそうだ。

・《仏涅槃群像》 江戸時代 香川・法然寺

香川・法然寺では本来こちらの涅槃仏を阿弥陀・釈迦・弥勒の本尊三仏が見守っているようだが、涅槃仏はお供を引き連れて1年近くも出張中で、さらに来年には九州展も控えているので法然寺はさぞ寂しいことになっていることだろう。

しかしこの涅槃仏とは入滅する釈迦を描いた像なのだが、それを阿弥陀如来と弥勒菩薩とともに釈迦本人が見守るということはどういうことなのだろう。

魂が抜けて如来として三尊側に立つ釈迦と、魂の抜け殻の人としての釈迦という構図なのだろうか?

仏教の世界観は知れば知るほど難解でこんがらがる。

(以下、東京展の感想コピペ)

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

法然やその後の弟子たちが一般大衆に広く支持を得るために行った様々なことが、現代にも通ずるマーケティング手法の基礎的なことでもあるのが興味深かった。

内容を簡略化する。

必要条件を最少化する。

キャッチーなコピーを用いる。

わかりやすいアイコンを作る。

視覚的、直感的に伝える。

などなど。

ステージが上がっていくと臨終の際に迎えに来る仏の数や豪華さが増していくのもポイント制のゲームのようでわくわくする。

素晴らしい作品(と呼んで良いものか)が目白押しだった。

何より当時の方々の美意識や技術力、デザインセンスなどが本当に秀逸だ。

そしてそれらを前にして、死への恐怖や乗り越え方は古今東西どの宗教や文化も根本は似ているのだなとつくづく感じた。

人間の弱さや強さが表象される造形物は洋の東西を問わずに実に奥深く素晴らしい。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

前回と同じ感想になるが、だけどやっぱりそう思ったのだ。

感動。

【美術館の名作椅子#15】京都国立博物館 平成知新館 ↓

【美術展2024】まとめマガジン ↓