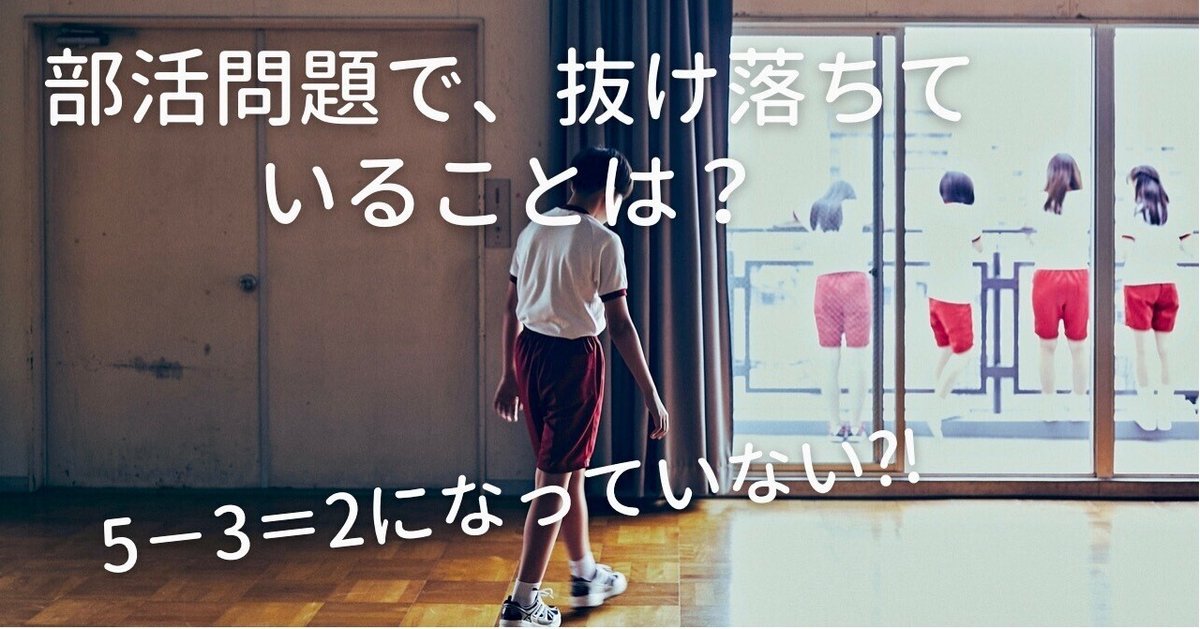

5-3=2ではない/部活問題で抜け落ちている負荷という点

部活に関わる問題は、今、全国的にも、文科省的にもどんどん改革が進もうとしています。

何せ働き方に加えて、教育の本質に関わる問いですから、当然、しかるべき方向へ向かおうとしています。

部活指導をしたくて先生になりたい、という志望動機は、今となっては化石化したといえますね。

部活動、特にハードな部活については、どうしても子どもたちへの負荷について、抜け落ちている点があると思うのです。

そのおかげで、先生にも、親御さんにも、「部活をやっても、勉強もできる子がいる」という都合のいい言い分を許してしまっているとも思えます。

ここでいう"負荷について抜け落ちている点がある"とは、一体、どういうことか。

例えば、練習がハードな運動部があるとしましょう。

競技は何でも良いので、まあ、一般に、体力をギリギリまで日々追い込むハードな練習をしているとします。

子どもの放課後の持ち時間が5時間あるとします。

シンプルにするために、食事や宿題、入浴、明日の準備など、必ずやるべきものを除いて5時間持ち時間があるとします。

そのうち、3時間を運動部の部活に充てます。

2時間が残る計算です。

親や先生は、こう言います。

「この2時間をちゃんと勉強するんだよ」と。

大抵の場合、ここにある落とし穴に気づくことなく、子に一方的に言うのです。

そこには非常にシンプルな、当然の計算があります。

5-3=2

ですよね?

そりゃあ5時間のうち3時間消費したんだから、残り持ち時間は2時間です。

でも、現実はそうなっていない。

ここが落とし穴、なんですね。

実際に疲弊した子たちを目の前で見て、リアルの現場から述べます。

現実は、そうなっていない。

もちろん、同じ2時間の持ち時間があるとして、過剰に疲弊していない子どもは、この2時間を有効な2時間として学習にあたることができるでしょう。

ところが疲弊した子たちは、そもそも疲弊した3時間のための、回復が必要なのです。

つまり、疲弊の3時間は、残りの2時間に大きな影響を与えているということ。

体力やその回復には当然、個人差があります。

3時間の疲労ゆえ、2時間、まともに勉強なんてやるエネルギーが残っていない子だっているということです。

ですから、「2時間の時間があるのだから、あなたはちゃんとその2時間をやりなさい」というのは、非常に横暴な考え方なのです。

場合によっては、残りの2時間は、実質1時間に、0時間に、いえ、人によっては、さらに他の時間までもを喰ってしまう、ことになりかねないのです。そう、マイナス何時間に・・なるのです。

自分ごとで恐縮ですが、思い出話を。

僕は高校が進学校でしたので、かつ、部活動に大半の子が入るという時代でもなかったので、部活動に追われる生徒が多い高校生活ではありませんでした。

そのなかで、特別ハードな部活がありました。

野球部です(笑/同級生はみんなわかってるはず)。

野球部の子は、疲弊が大きすぎるあまり、授業中は寝ている、というのが標準で、とても印象に残っています。周囲も「野球部大変そうだねー」という感じ。(名誉のために/みんな頑張ってたとは思うけど)

これはまさに、5-3=2にならず、むしろその2時間は、0以下ですらある、そのことの一例とも言えるでしょう。

何せ、他の時間、そう、授業すら喰ってしまっているわけですから。持ち時間2どころの騒ぎではありませんよね。

子どもたちは忙しい、とよく言われる時代です。塾に、宿題課題に、大忙し。それだけでもよくやっているな、と感じています。

今は、それだけではない。

家に帰っても、オンライン上に、友達付き合いがあったりします。

それに(スマホやタブレットの)ディスプレイの光による疲労も大きい(僕は苦手)。

ゲームもYoutubeも、疲労、疲労です。

Lineが連続で100件くるとか、なんですかそれは、もう命の問題ですよ。

一体、どこで休憩するの?と思ってしまいます。

僕なんかは夜が苦手で、いち早く寝る子だったので、もう想像すらできません。塾なんて行かない。行きようがない。寝るもん。

また、子ども世代の、体力も低下してきたというのもデータとして明らかです。

5-3=2 ?

そんな単純計算をするのは非現実的なのです。

このお話は、部活動主体の、部活動が生きがいの先生には特に注意してもらうべきことだと思います。

もちろん、2時間の余地時間、だらだらしている我が子を見て、すぐに勉強しなさい、と怒鳴ってしまう親御さんにも。

人は機械、マシーンではありません。

そもそも機械だって、メンテナンスが必要でしょう?

このことも先日記事にした消費行動による影響もあり、非常に単調に捉えられてしまっているのです。

5-3=2ではない。

私たちはもっと複雑な社会を生きている、もっと複雑な存在なのです。

ということで、部活動にまつわる話をお伝えしました。

とはいえ、(何とほぼボランティアの)部活動の見直し(地域へ手放す方向です)は、必然、進んでいますので、良い進展を待ちたいと思います。

(おわり)

新年度スタートは三月。新年度生徒募集。

いいなと思ったら応援しよう!