【#演劇の灯は消さない】蜷川幸雄さんの志、遂に完結『終わりよければすべてよし』

コロナ禍になってから1年間、観劇から離れていたが、シス・カンパニーの代表取締役であり、演劇プロデューサーとして演劇界を支える北村明子さんへのインタビューをきっかけに、演劇にかかわる方々の抱える苦しみや、お客さんが待っている限り、コロナと闘いながら演劇という文化を守り続ける想いに触れ、自分も応援したい、また劇場に足を運ぼうと決意。体調管理と感染症対策に気をつけながら、観劇を再開することにした。

どうせなら、観劇に行くのをためらっている方にも、劇場の雰囲気を少しでも味わっていただきたい。そう思い、筆をとることにした。

今回は、舞台『終わりよければすべてよし』(2021年5月、彩の国さいたま芸術劇場)のレポートをお届けする。

●蜷川幸雄さんが挑んだ「彩の国シェイクスピア・シリーズ」の最終作

観劇から1週間以上経った今もなお、余韻が残る。いや、残るどころか、考察が広がって、キッチンに立って鍋を見つめているときにふと思い出して、考えに耽ってしまい、そら豆を、ふやっふやに茹ですぎてしまうーーそれくらい、❝さきいか❞みたいに噛めば噛むほど味わい深い舞台だった。

5月下旬、わたしが車で向かったのは、彩の国さいたま芸術劇場。舞台『終わりよければすべてよし』が1か月にわたって上演されているが、なかなかチケットがとれず、千穐楽(せんしゅうらく・公演最終日のこと)間際になってしまった。本作は、演出家・蜷川幸雄(にながわ・ゆきお)さんが1998年からスタートした、「彩の国シェイクスピア・シリーズ」(シェイクスピアの遺した戯曲37作をすべて上演しようという企画)の最後を飾る作品だ。

蜷川幸雄さんの手がける舞台は、『NINAGAWA・マクベス』を観たことがあったものの、彩の国さいたま芸術劇場でのシェイクスピア・シリーズは未体験だった私。

(ああ、自分よ、なぜ観に行かなかった!? )

と今になって悔やまれる。だが、

(時を戻すことはできないけれど、その代わり、最後の作品を、思う存分、味わい尽くそう!)

そう意気込んで、私は座席に座った。

●世界のNINAGAWAを想わせる色彩世界

幕が上がると、彼岸花だろうか、赤い花で埋め尽くされたステージが眼前に広がる。まず現れたのが、くすんだ芥子色の慎ましい衣裳に身を包んだ女性、ヘレン。

彼女が恋するバートラムは後に登場するのだが、彼は鮮やかな紫色の軍服を身にまとい、赤い花畑とのコントラストが美しい。

対照的なヘレンとバートラムの衣裳の色合い。それは暗に2人が身分違いだということを象徴しているのだろうか。

これからヘレンが自らの計画によってバートラムとの距離を縮めていくにつれて、彼女の衣裳もくすんだ色から白、そして純白へ、ドレスの色合いを変化させていく。

そうした色の効果を駆使する演出といえば、やっぱり蜷川幸雄さんだ。

蜷川幸雄さん亡き後、「彩の国シェイクスピア・シリーズ」の芸術監督を引き継いだ吉田鋼太郎さんの、蜷川幸雄さんへの敬意と、NINAGAWAイズムを継承する覚悟が、そこには表れている気がした。

●策士系女子VS麗しきダメ男

『終わりよければすべてよし』は、有終の美を飾るにふさわしい、ハッピーエンド(!?)で、爽快感のある後味だった。

優秀な医師であった父を亡くし、ルシヨン伯爵家に養子に入ったヘレン(石原さとみさん)。義理の兄・バートラム(藤原竜也さん)と結ばれたくて、病床に伏せるフランス国王(吉田鋼太郎さん)を救う計画を立てる。亡き父の遺した処方箋を持って、国王に会いに行き、「見事、治すことができたら側近の方の中から指名する方と結婚させてほしい」と頼み込む。ヘレンは国王の病をたちまち癒し、ご褒美をもらうことに。結婚相手に指名する相手はもちろん、バートラム。

「私はこの人を選びます!」

そうヘレンが宣言したときの、バートラムの固まった表情から、(ああ、嫌なんだな~)と手に取るようにわかる。それがおかしくて、どっと笑いが。

へてして、悲劇に見舞われたバートラムは、「貧乏女と結婚は嫌だ」と逃げるように戦地へ行ってしまう。「おまえとは一生寝ることはない。だが、ルシヨン伯爵家に代々受け継がれる指輪を手に入れることができたら、子どもを宿すことができたら妻と認めるだろう」という手紙を残して……。

「自分のことが嫌だからと命を投げ出すなんて……!」

と、ショックを受けるヘレンは巡礼の旅に出るが、旅先の宿で、バートラムから愛を囁かれているという女性・ダイアナと出会う。

そこでピーン!とひらめいた策士・ヘレン。こんなベッド・トリックを思いつく。

まず、ダイアナが愛を受け入れる交換条件として指輪を所望。その代わりにヘレンが国王からもらった指輪をバートラムに与える。次に、ヘレンがダイアナのふりをして夜の寝所で待ち、結ばれる。

見事に作戦は成功し、王都に戻ったバートラムを待っていたのは、捨てたはずのダイアナ。ダイアナは国王に、バートラムと結婚の約束をしたこと、そして「この指輪が証拠です!」と指輪を見せ、直訴する。否定するバートラム。しかし、バートラムの指に自分の指輪がはまっているのに気づき、「それは私がヘレンにあげた指輪だ!」と叫ぶ国王。大騒ぎになる一同の前に現れたのがヘレンだった。ヘレンは身ごもっていた。子どもも、ルシヨン伯爵家の指輪も手に入れたことで、バートラムの出した結婚の条件を満たしたことを宣言するヘレン。バートラムは諦めの境地で、がっくりと肩を落とす。

2人はようやく手と手を取り合い(舞台の上で2人が触れ合うのはこれが初めて)、幕は閉じる。

●ヘレンの勝因は?

はっきり言って、ヘレンもバートラムも、あきらめが悪すぎる。いい勝負だったけれど、ヘレンのほうが一枚上手だったということか。

勝因は何だろう?

ヘレンの一番の強みは何かを考えると、❝周りを味方につけたこと❞なんじゃないかと思う。バートラムの母親もヘレンを本当の娘のように愛して、逃げたバートラムを批判していたし(普通なら実の息子の味方になりそうなのに)、国王もヘレンのかいがいしい看病にいたく感動して、ヘレンの望みを叶えたばかりか、王自身の指輪を与えてしまうほど、ヘレンのことが可愛いのだ。

自分の気持ちに真っすぐで、すぐ突っ走る。そんな危なっかしさがあるから、放っておけなくなる。それが彼女の強みでもあるのかも。

でもね、庭園でバートラムへの愛を語るヘレンのひとりごとを聞いた執事の報告によって、バートラムの母親がヘレンの気持ちに気づくあたり、やっぱり策士なんじゃないかなと思う。

ヘレンは情熱的で、あふれる想いがありすぎるがゆえにセリフがとにかく長い。そんなセリフと一言一句、誠実に向き合う石原さとみさんが素晴らしかった。

●❝役者❞と❝訳者❞の競演! 女性たちが魅せた世界

舞台の上の石原さとみさんを初めて観たのは、2006年の舞台『奇跡の人』が最初だった。みずみずしい、演技に涙したものだ。思えば、あのときの役も❝ヘレン❞だった。

その後も、テレビドラマで『ナースあおい』で看護師役、『アンナチュラル』で法医解剖医、『アンサングシンデレラ』で薬剤師など、医療従事者として自立する女性を演じてこられた石原さとみさん。

今回も、医師であった父が遺した処方箋をもとに国王に治療を行うという役柄。治療を諦めていたフランス王を説得する際の熱意あるお芝居には、相手に「うん」と、うなずかせずにはいられない、鬼気迫るものがあって、客席に座る私まで説得されてしまうような心地がした。

もちろん、それは、結婚のためのヘレンの作戦だったのだけれど、治療できなかったら命を差し出すと約束までしたのだから、まさに命がけの作戦だったのだ。そこには、夢のためなら何を引き換えにしても挑もうとする、強い意志を持つ、生き生きした女性の姿が見えてくる。

翻訳者は、松岡和子さん。女性ならではの感性が光る新訳で、特徴的なのは女性の言葉づかいだ。女性が男性に対して大げさにへりくだらない。例えば、ヘレンは、「~してくださる?」とか、「~なさらないで」とか、下手(したて)に出る言い方をしないで、実に堂々と物言いする。その一言、一言が、“女が男に一杯食わせる物語”である、この作品にもぴったりだった。

松岡さんは著書『深読みシェイクスピア』の冒頭でこう綴っている。

『舞台が稽古場で仕上がっていくように、戯曲の翻訳もまた日々の稽古に立ち会うことによって完成する』

「翻訳は舞台の稽古場で完成する」――自立した女性を演じてきた❝役者❞と、女性と男性の立場を対等に描く❝訳者❞のタッグが、この舞台『終わりよければすべてよし』の最大の魅力ではないか。

そのためか、シェイクスピアが17世紀初頭に執筆したとされる戯曲なのだが、現代劇という趣さえあった。戯曲が発表された当時は、その先進的な内容ゆえに、問題作として扱われ、上演も叶わなかったそう。

ところで、ヘレンの作戦に協力するダイアナを演じた山谷花純さんも素敵だった。ダイアナは一族のために処女を守り抜くと誓いを立て、その信念を決して曲げなかった強い女性。バートラムの誘惑にのらずに、ヘレンを助け、王都にまで向かった彼女の迷いのない姿がきらきらして美しかった。

シェイクスピア劇の女性たちは、やっぱり強い。

●愛すべきダメ男たち

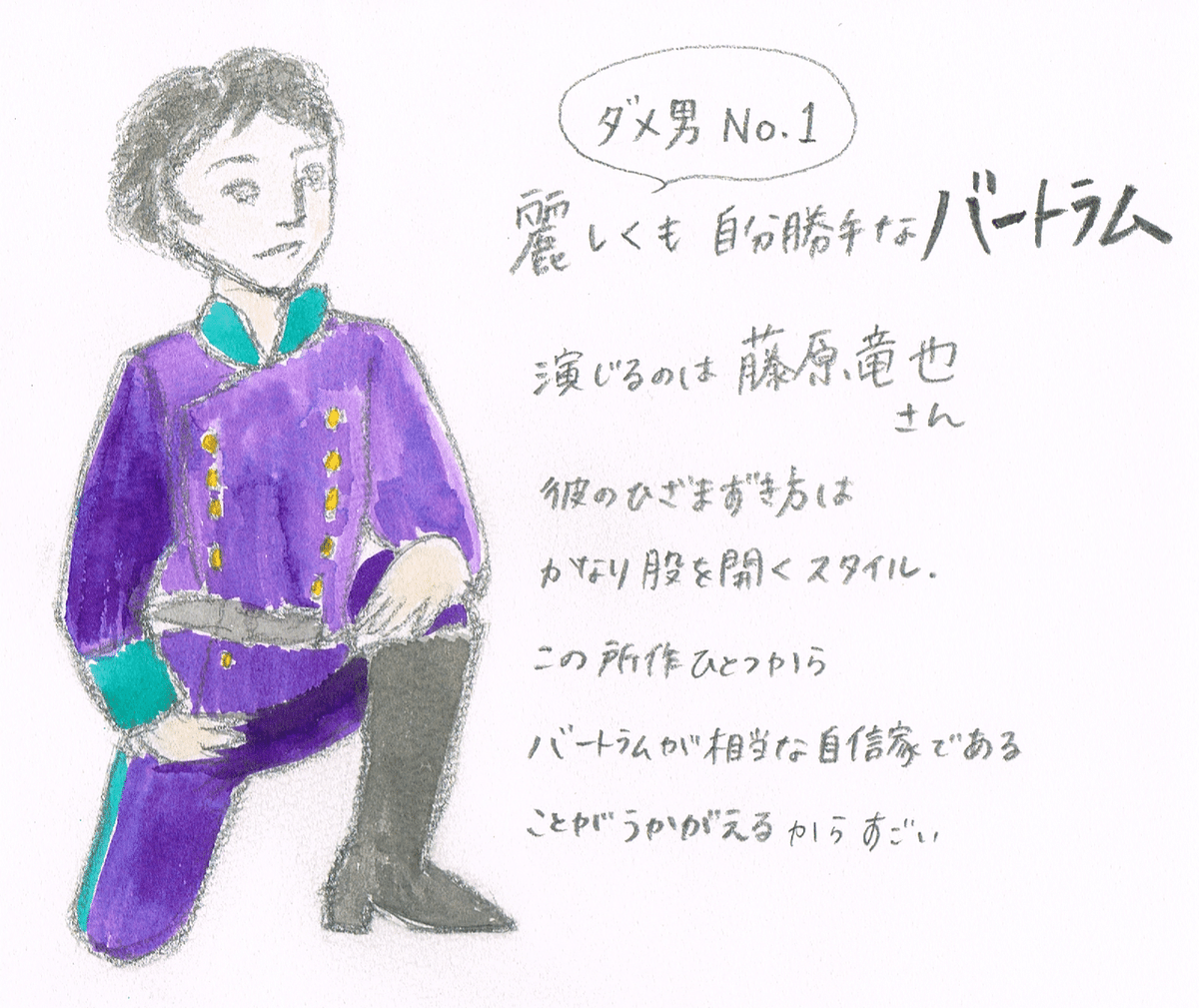

本作には❝ダメ男❞がたくさん登場するのだが、これが何とも憎めないキャラばかりだからおもしろい。

まずは、藤原竜也さんが演じたバートラム。ヘレンとの結婚が嫌で自らの命を危険にさらすバートラムを見ていると、おいおい、そこまでするほど嫌なのかよ~と、何だか可愛く思えてきてしまう。

戦地で出会ったダイアナに言い寄るバートラムの姿を見ていると、ああ、きっと、ただの恋がしたかったんだろうなぁ、とも。

戦地から帰還したバートラムは、その麗しい顔に大きな傷をつけている。きっと心も傷ついているだろうに、ダイアナの登場に地獄に突き落とされた心地がしたろうな。だからヘレンが現れて、実はベッドを共にしたのは自分だったのだと、指輪も自分が持っていると宣言するのを聞いたとき、正直ほっとしたのではないのかなと思う。

脱力して抵抗する気力もないほどになっていたバートラムに、ヘレンが手を差し伸べ、二人で歩いていく姿は、一般的なハッピーエンドという趣ではなかったけれど、結婚ってそもそもゴールじゃない。現実、結婚は始まりにすぎない。だから、「終わりよければすべてよし」の❝終わり❞とは、2人の未来を示唆しているのかもしれない。

バートラムの家臣・パローレスも可愛い。横田栄司さんが豪快に演じているのだが、そのバリトンの声が、和太鼓のように、セリフが音の振動となって心臓にドーンと響くという感じで、聴いているだけで心地よかった。

私がいちばん感情移入できたのは彼、パローレスかもしれない。戦地でうっかり、隊の太鼓をなくしてしまって、「自分で探してくる!」と息巻いて出発するも、やっぱり敵に捕まったら怖いから、仲間には行ったことにして帰ろうとするパローレス。自分の身を守るために嘘ばかりつく彼だけれど、そういう人、普通にいるし、大した嘘じゃない。それなのに、隊の仲間にからかわれて(パローレスに目隠しをし、敵に捕まったと思わせるが、実は敵のふりをした仲間だった)、死ぬ思いをさせられる。それは傷つくよ~。可哀そうにと、同情してしまった。仲間の裏切りがトラウマになったパートラムは、軍人をやめて、ぼろぼろの姿になって王都に帰ってくる。最後、井戸端会議仲間のラフュー卿が雇ってくれるという救いがあって本当によかった。

傷ついたパローレスのことを捨て置かずにハッピーエンドに描いてくれているのは、もしかしたら、シェイクスピア自身もお気に入りのキャラクターだったのかも?

パローレスを救う、ラフュー卿を演じた正名僕蔵さんの、ユーモアたっぷりのお芝居からも目が離せなかった。

終幕後、観客席に向かってひざまずいたのは、演出を手がけた吉田鋼太郎さん。口上を述べる姿はまさに中世の騎士。素敵すぎる。

この❝ひざまずき方❞、実は、役者さんによって違いがある。藤原竜也さんのひざまずき方は、右足を斜めに開く、特徴的なスタイルで、これがまたカッコいいのだ。

そして迎えたカーテンコール。舞台上のスクリーンに映し出されたのは、亡き蜷川幸雄さんのお写真。

あらためて大きな拍手を送りながら、私は心の中で、蜷川さんに向かって手を合わせた。

(さいたま市民なのに、今まで観に来られなくてごめんなさい。もっと、もっと、あなたの世界に魅せられたかったです。蜷川さんが残してくださった彩の国さいたま芸術劇場をこれからも応援し続けます。そして、蜷川さんが教えてくださったシェイクスピアのおもしろさをきっと忘れません)

――そう固く誓いながら。