デザイナーになったわけは、音楽がやりたかったからだ

小さいときに「何になりたい?」というのは、よく聞かれることだ。

その度に「デザイナー」と答えていた私だったが、服飾デザイナーしか知らなかったはずだ。

祖母の箪笥の引き出しから、フランス生地の端切れを引っ張り出して、人形に巻きつけたり被せたり・・・そんな遊びをしていた。

五十音の書かれた積み木を重ね、自分の踵に綺麗な色のリボンで結びつけ、ハイヒールの真似事をして失笑されていた子どもだった。

絵を描くことだけは好きで、3歳の時に近くに住む男の子がスケッチブックと水彩セットを持って歩いているのを見るや否や、「私もやりたい!」と母にせがんだ。

その光景だけは、なぜか覚えている。

赤い大きなスケッチブックと赤い水彩セットを持ち、小学生の間は毎週火曜日に絵画教室へ通っていた。

祖母は自分では描かないが絵画が好きで、銀座の画廊によく小さい私を連れて行く人だった。

父は自分は油絵をやりたかったのに「絵では食べていけないだろう。」と反対されて文章を書いていたので、絵を描くことに反対はしなかった。

母だけは70年代の美術界のイメージから頭が発展しておらず、美術畑の人はみんながフラワーチルドレンのようなヒッピー風の格好をして、LSDでもやっているのじゃないか?と思っている節があり、美術大学に行きたいと言うと良い顔をしなかった。

本当は、音楽関係の会社に就職をして宣伝をやるのが夢だった。

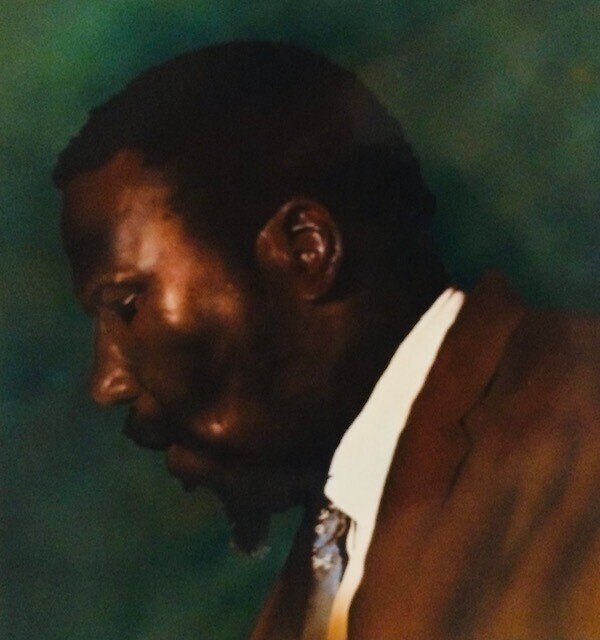

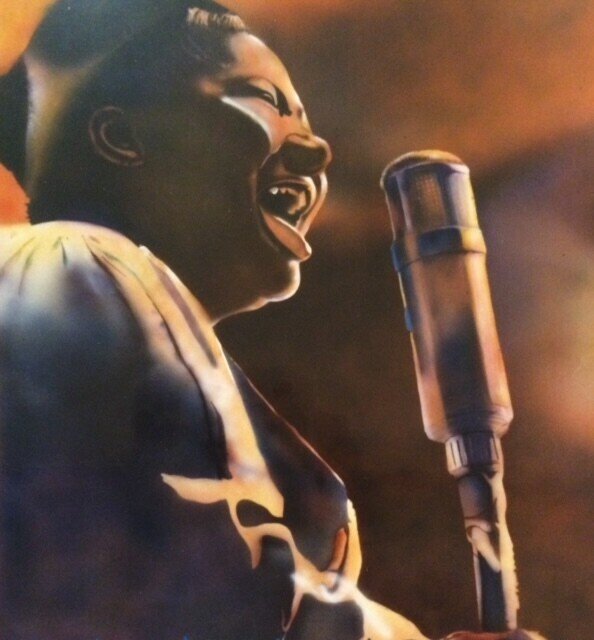

CGが当たり前でない頃、私は手書きでこんな絵を描いていた。

セロニアス・モンクやマへリア・ジャクソン。

父の古いジャズのレコードジャケットは、とても魅力があった。

音楽は私の日常の中にあり、音のある中で絵を描いていた。

美大に行ってからは、大学の授業もそこそこにアルバイトばかりしていた。

広告プロダクション、インテリアデザイナーの事務所などを掛け持ちしながら、たくさんの大人に囲まれて、実はそこで学んだことの方が多い。

どのような流れで広告ができるのか、それぞれの部門で働いている人の雰囲気も、学生時代のアルバイトで学んだ。

中でも、メーカーから広告代理店に仕事がおりて、その後プロダクションに仕事が来るのが夕方である、という当たり前のような事実を知った。

「私は、夕方までに仕事を出して帰る人になりたい。」

と思った。

デザイナーとして独立することを夢見て、まずプロダクションで修行をしようとした友人たちは、夜通しの激務で身体を壊し実家に戻っていった。

当時の大手広告代理店の方達にはお世話になったものだ。

いまだにお会いして当時のことを話すことがある。

私の就職先には、お世話になった方の同期がいて、

「ちゃんとやってるか?って、心配してましたよ。」

と言ってくれることもあった。

一人ではなく、「人と人が作っていく部分」を仕事にしたいと思っていた私は、メーカーのデザイン部門に入社した。

自分とは比べ物にならない情報量があり、何もかも知っている大人と対等に話ができるようになりたくて、この時期に一番勉強した。

他の会社の方にご教示いただく機会を、絶対に無駄にしたくないと思った。

一人でデザイナーの看板を掲げられる方というのは一握りだけれども、その優れた才能のある方達と仕事ができるのがメーカーの宣伝部やデザイン部門の面白さだと知っての選択だった。

配属は悲しいかな宣伝ではなく、パッケージ部門だった。

前年度に、入った女性の先輩が宣伝に入ったので、女性として二人目の私はパッケージへ。

実は、パッケージやピクトグラムは興味がない分野だった。

がっかりはしたものの、実は後年になり、あれほど勉強になったことはないと思える経験だった。

入った菓子メーカーでは、パッケージ担当は5名。

うち私以外は男性であり、社長へのプレゼンも自ら行った。

研究所で開発が行われ、商品企画がマーケティングし、どのように売り出して行こうかというコンセプトワークやネーミングも自分たちの仕事であった。

広告代理店と宣伝部がタレントや広告の時間枠を決めたりするのと同時並行して、大きい商品についてはリニューアルのデザイナーのコンペ、印刷会社と形態についての検討などを行う。

企業のデザイナーとして、自ら線を引いてデザインすることはあまりなく、ディレクションが主であった。

印刷も勉強した。

これが一番難儀だった。

印刷方法により再現できる色を研究し、印刷会社の工場での刷り出し立ち会いで夜中の2時に工場を出てタクシーで帰るなどということはざらにあった。

それでも望んだ色は出ず、最小ロットで見本だけ刷って帰ることもあった。

商標や意匠登録の問題で、「明日、行ってきて。」と決まったばかりのパッケージダミーを持って、アジアの国に飛ぶこともあった。

すぐに真似されてしまうのを防ぐためである。

最初は、音楽に関わる何かのデザインをしたかった私が、いつの間にかお菓子のパッケージデザインの世界に引き込まれたのは、よい上司に恵まれたからだ。

パッケージの世界では有名な方だが、すでに引退されている。

ガーナチョコレートや、クールミント他のガム、コアラのマーチやパイの実、チョコパイ・・・。

今でも店頭にある商品を、会社の初期に担っていた方であった。

「女性だからできる仕事がある。少なくとも3年は辞めないでほしい。社会人として、どこでもやっていけるようにしっかり教えるつもりです。」

最初に3年は辞めないという約束をして、10年以上もお世話になった。

デザイン担当の中で「え?」というものも担当していた。

知る人ぞ知るであるが、ビックリマンに対する女の子版・ビックリコ。

応募すると、このシールが入るプラスチックのコンパクトが当たることになっていた。

レアな感じであるが・・・。

しかし、これも私のデザインということではない。

担当していた商品だ。

イラストレーターの方がいて、ディレクションする他会社のデザイナーの方がいて、さらに私の部署で何度もデザイン改訂をお願いして作り上げていったものだ。

そんな作業は、楽しいし、苦しいこともある。

大きな商品は、デザイナーを選考する作業から始まる。

デザイナーとは、本来、デザイン名鑑のようなものに名を残せる仕事をされる人のような気がしていて、どうも、私はデザイナーというカテゴリーには当たらない会社員であるという認識が、当時からあった。

だけれども、完全にデザインの仕事でないのか?と言われれば、デザインの仕事である。

「お菓子のデザインは夢のある仕事ですよね!自分の作ったパッケージがコンビニエンスストアや駅の売店に並ぶなんて!」

と夢見るようなお顔で話を聞かせてくださったキシリトールガムのデザイナーの方は、大御所になられている。

あのキラキラした瞳は、忘れることができない。

私のようにデザインには関わるけれども無名のまま、その後、違うことをしている人間が、しかし、デザイナーという名の元で勉強できたことはたくさんある。

今でも、デザイン的な発想力は仕事に生きていると思っている。

どこに向けて、誰に向けて、刺さるものを作りたいのかを明確にしていく戦略的な考え方の必要性は、どの世界に行っても同じである。

それで・・・。

本当は、なぜデザイナーになったのでしょうか。

ファインアートに不可欠な純粋な創造性を選ぶより、なんだかんだと考えをこねくり回すのが好きだった、ということに尽きるかも知れない。

そして、混沌としたことに道筋をつけていくことの快感が、デザイナーにはあるような気がしている。

○○デザイナーという、美術とは関係のないデザイナーの呼称もあるくらいだ。

生き方をデザインするお手伝い、とか。

ぐちゃぐちゃになったところを解きほぐして、

「ああ!それそれ。良いところを突いてる!」

という快感が、デザイナーにはある気がしている。

それを、いつの日にか美意識といえるといいな。

セロニアス・モンクの不思議な音は、どうも絵の世界と通じているような気がする午後。

いいなと思ったら応援しよう!