肩の理学療法①、挙上制限。

初めての投稿っす!今回は肩関節の見方について述べさせていただければと思います。皆さんの明日からの臨床に活かせる知識を紹介していければと思います!

痛みを理解する上で、痛みを出している部分には何があるのか、何の組織が痛みを発しているのか、これを見つけるためには機能解剖をもとに臨床を展開していくことが重要と考えておりますので、機能解剖をもとに述べていくっす!

私は神奈川県横浜市の某整形外科クリニックに勤務しております。クリニックに勤務していると、よく五十肩の患者様に出くわします。五十肩の患者様で問題になりやすいのは痛み、可動域制限だと思います。

ではどの可動域制限が問題になりやすいか、これは挙上、結滞、外転+外旋の可動域制限が多いかと思います!

今回はこの中でも挙上の可動域制限について、機能解剖をもとにして述べさせていただきやす!

今後他の項目についても順次投稿させていただきたいと考えております。

ということで、今回のラインナップになります。

書いていくうちにボリューミーになってしまったので、評価・治療は次の投稿で載せたいと思います。

①肩を屈曲していく際にはどの関節が動いているか?

・肩を屈曲していく際に、肩甲上腕関節(以下GHjt(Glenohumeral joint))というだけあって、肩甲骨と上腕骨が動いていくのは周知の事実かと思います。ただ、このGHjtだけでなく、鎖骨、胸椎、肋骨、骨盤も動かないと参考可動域の挙上180°は作れません!

上記の通り胸鎖関節・肩鎖関節も動かないといけません。

胸鎖関節:挙上25°、後退20°、後方回旋25°

烏口肩峰関節(肩鎖関節):30°(もと文献も確認しまして、烏口肩峰関節というのは肩鎖関節なのかなと解釈しました。間違ってたらすみません。)

また、「諸家らの報告 をまとめると、上肢前方挙上 120° 以上では胸椎の伸展が 増大し、150° 以上では腰椎の前弯が増大する。」という報告も散見されることから、これらの機能ももちろん重要と考えます。

胸椎が伸展すると言うことは、胸腰椎移行部・腰椎の伸展、骨盤の前傾は必須です。前面でも、肋骨の外旋という動きが必要になってきます。

以上、まとめるとGHjtと肩甲骨の動きに加え、胸鎖関節・肩鎖関節・肋骨・脊椎・骨盤も可動性が必要になります。

②肩関節挙上の制限因子について

①痛み

②筋、関節包

③上肢の神経

④滑液包(肩峰下滑液包など)

⑤肩甲骨、鎖骨、脊椎、胸郭の可動域制限(GH以外の要因)

⑥回旋筋腱板の機能不全

⑦姿勢不良

私は今のところこう分類しています。

筋、関節包の拘縮は容易に想像できると思います。当然短縮のみではなく痛みも原因になります。痛みがあってはそれ以上動かそうとはしませんから。ということは可動域を改善するには痛みの原因を知らなければいけません。

さらに、ポイントは、組織の短縮だけではなく滑走障害も原因となること。そしてそれが筋だけではなく神経、滑液包にも起こるということ。

上記全てを1回では書ききれないので何回かに分けて、今回はGHjtに関する痛み、神経、筋肉に焦点を絞って話を展開していきたいと思います。

③肩甲上腕関節の解剖

痛みを考える上で、痛みを出している場所に何の組織があるのかを把握する必要があると考えます。

ここでは主に挙上制限因子を考えるのに必要になる神経、筋肉の解剖の話をGHに絞って展開していきたいと思います。

【1.GHjt周辺の神経について】

まずGHjtに関わってくる神経について述べていきたいと思います。

・肩甲上神経

・肩甲下神経

・腋窩神経

・外側胸筋神経

・筋皮神経

・橈骨神経

(・正中神経)

(・尺骨神経)

下2つの神経は関係してくる頻度が下がりますので、今回は割愛します。

1)肩関節包の支配神経について

Laumonerie P rt al:Sensory innervation of the human shoulder joint:the three bridges to break.J shoulder Elbow Surg. 2020. *1

これを矢状面から見ると

図のように、ざっくりいうと前上方を外側胸筋神経、前下方を肩甲下神経、下方・後下方を腋窩神経、後上方・後方を肩甲上神経が支配しています(図1、2)。

なぜ関節包の支配神経を理解しないといけないのか、それは痛みの理解につながるからだと思っています。

挙上時は下方の関節包が伸長ストレスを受けますが、腋窩神経が知覚を支配する下方の関節包がストレスを受けることで、同じ神経支配にある小円筋などにスパズムが発生し、痛みを伴います。これも1つの痛みの要因となります。なので、小円筋に圧痛があるからといって小円筋に対しリラクゼーション、ストレッチをしても、関節包が原因の場合一向に症状は改善に向かいません。これは肩甲上神経が支配する上方の関節包がストレスを受けると、同じ支配神経の棘上筋にスパズムが起こることもあるなど、どの神経にも言えることです。もちろん他の関節でも。

2)肩甲上神経

ここから1つ1つの解剖の説明に入っていきたいと思います。

この神経はC5,6の分岐で、棘上筋・棘下筋を支配します。肩甲上動脈・静脈と伴走します。この神経が絞扼されると支配筋である棘上筋と棘下筋の筋力低下を起こします。末梢神経麻痺のような状態です。

さらにこの神経は、単に頸部から外側に向かって走行するというだけでなく、矢状面では前方から後方に走行する、というのが一つポイントになるかと思います。この際に、肩甲切根を通過した後、前鋸筋・僧帽筋・棘上筋に囲まれた部分から棘上筋の下に潜り込み、肩甲上切根を鋭角にカーブして棘下筋の下に向かって走行し終止します。

以上の走行する中で、2つ絞扼を受けやすいポイントがあります。肩甲切根には肩甲横靱帯が張っていて、その下を肩甲上神経が走行しますが、かなり狭いポイントになるので絞扼されやすいです。また、その後肩甲上切根を鋭角にカーブしますが、こういう鋭角にカーブして、「急激に角度を変える部分」というのはストレスを受けやすい部位です。そのためここでもストレスを受けやすいです。例えば、円背になり、肩甲骨がプロトラクト(外転)すると肩甲上神経は伸長され鋭角にカーブする部分で絞扼を受けて肩甲上神経麻痺になり、棘下筋が萎縮してしまう例は目にすることがあるかと思います。

また、肩甲上神経の分岐として一般の教科書には後方関節枝しか書いてませんが、L-SAB、M-SABもあるという報告があります。図の通り棘上筋枝のレベルで分岐しているのがL-SAB、その少し前でM-SAB、棘下筋枝のレベルでは後方関節枝が分岐する。これらは知覚枝で、感覚を司っていますので、肩上方の痛みに肩甲上神経も関わっているということです。

Kennedy MS et al. Clinical anatomy of the subacromial and related shoulder bursae 2017

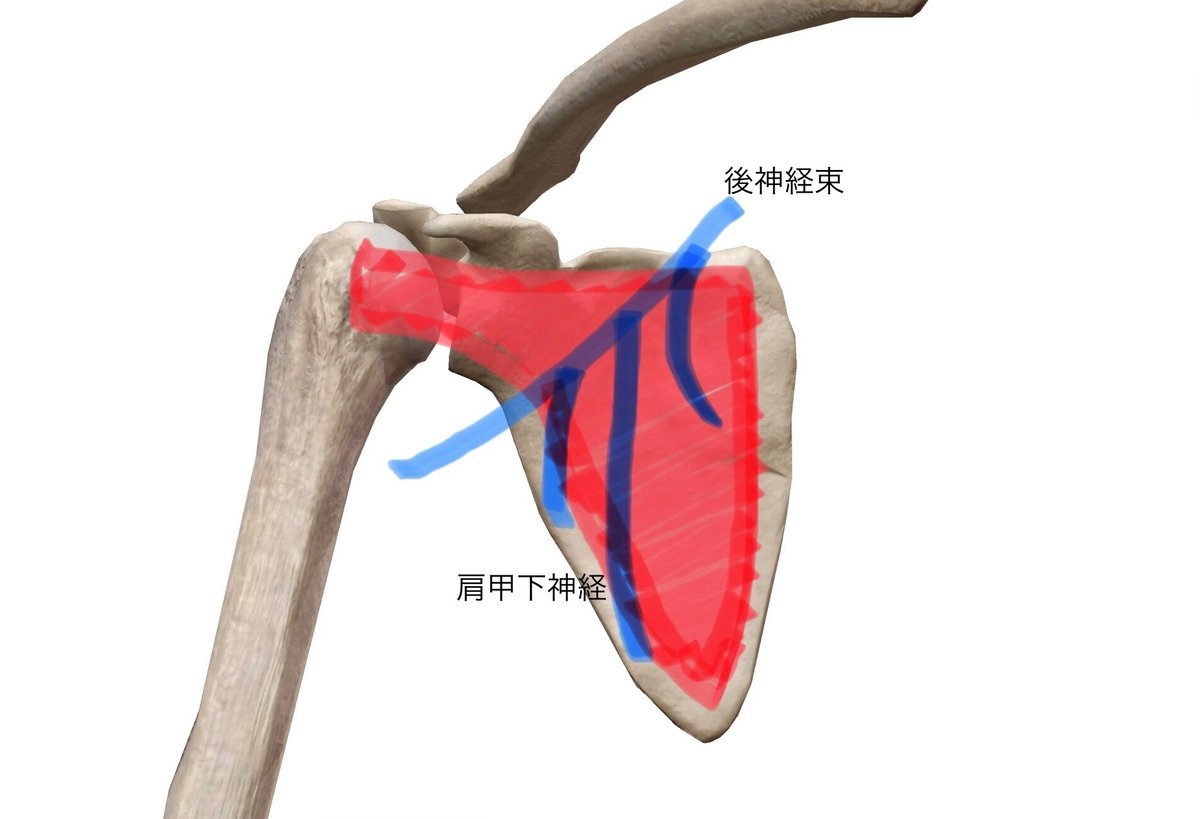

3)肩甲下神経

この神経もC5,6の分岐で、上肩甲下神経、下肩甲下神経とあり、肩甲下筋を支配します。

ちなみに、中肩甲下神経もあり、中肩甲下神経は別名「胸背神経」と呼ばれ、広背筋を支配します。

図の説明をすると、上から、上・中・下肩甲下神経の順に分岐しています。

この神経は肩甲下筋の上に乗っかるように走行し、腋窩に走っていきます。この部分には腕神経叢から分岐する神経が多く存在し、その分それを守るために脂肪組織も存在します。そのためここで滑走障害が起こりやすいです。

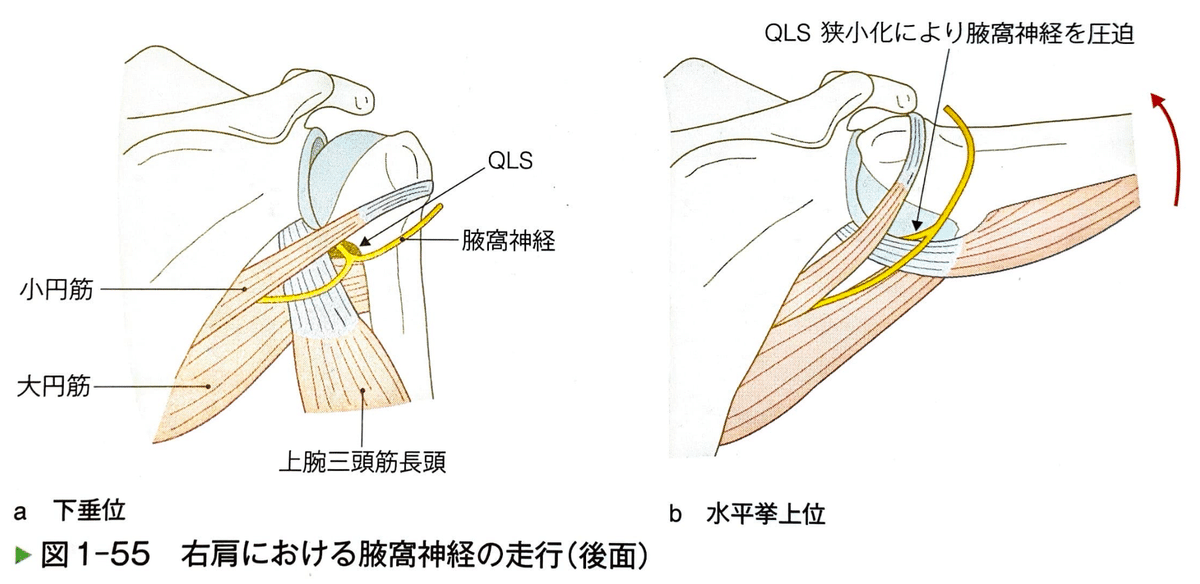

4)腋窩神経

この神経はC5,6の分岐で、三角筋と小円筋、人によっては上腕三頭筋長頭をも支配しています。後上腕回旋動脈と伴走しています。前枝・後枝に分かれ、前枝は上腕の裏を回って結節間溝まで走り、その先で横靱帯を支配する(Nas,H,et al.2014)という報告もあります。

また、前枝が三角筋前部・中部繊維を支配し、後枝が小円筋と三角筋後部繊維に枝を出しつつ、上外側上腕皮神経を出します(Nas H, Nimura A,et al.2015)。

また、この分岐の88%がQLS内で分岐していたという報告もあります(gurushantappa PK.2015)。

ということで、一応QLSについておさらいしようと思います。

四辺形間隙(QLS:Quadri lateral space)

・構成:上腕骨頭内側、大円筋、小円筋、上腕三頭筋長頭。

この中を腋窩神経、後上腕回旋動脈が走行します。

QLSを抜けると筋枝になる枝と、上外側上腕皮神経という知覚枝に分岐します。

挙上時の走行はこのようになっていて、

挙上位でみると、内側から大円筋、上腕三頭筋長頭、小円筋となっていて、腋窩神経が大円筋、上腕三頭筋の下から走行した後、小円筋と三角筋の間を走行し、上腕の外側に向かいます。手を上げていった時にQLS構成筋が短縮しているとジッパーを上げて行った時のように両サイドから挟み込んでしまって神経を絞扼する、ジッパー現象が起こってしまいます。すると、知覚枝の上外側上腕皮神経(腋窩神経から分岐する枝)が絞扼されますので、支配領域の三角筋部に痛みが出現します。よく五十肩の人が痛いって言うとこですよね!!

5)筋皮神経

この神経は烏口腕筋を貫通した後、上腕筋と上腕二頭筋の間を貫通し、前腕外側で感覚枝となります。

烏口腕筋は個人的に臨床上重要な筋肉の1つと感じています。詳しい話は下の烏口腕筋の項目でお話ししたいと思います。

6)橈骨神経

橈骨神経は、腋窩を走行した後、後上腕皮神経、下外側上腕皮神経、後前腕皮神経と3つの皮神経に分岐し、下図のエリアを支配する。

よく五十肩の人が痛みの部分として三角筋部分を指しますが、下外側上腕皮神経のエリアはそこと類似すると思います。三角筋より少し遠位を指した時は原因として疑うべきポイントです。また、肩の後ろが痛いという方も結構いると思うので、この神経が痛みと関与していることは結構あると思います。

この神経も、腋窩神経が通過する四辺形間隙と類似する三角間隙(大円筋と、上腕三頭筋の割れ目で構成される。(写真参照))を通過します。

橈骨神経絞扼の機序として、肘関節と肩関節の屈曲により牽引された橈骨神経が、伸長された上腕三頭筋により上腕骨との間で圧迫される可能性が推測された。

私も日々の臨床で同様のことを感じますし、大円筋もこの部分の構成に関わっているので、上腕三頭筋だけでなく、大円筋が原因で起こりうる可能性もあると思っています。

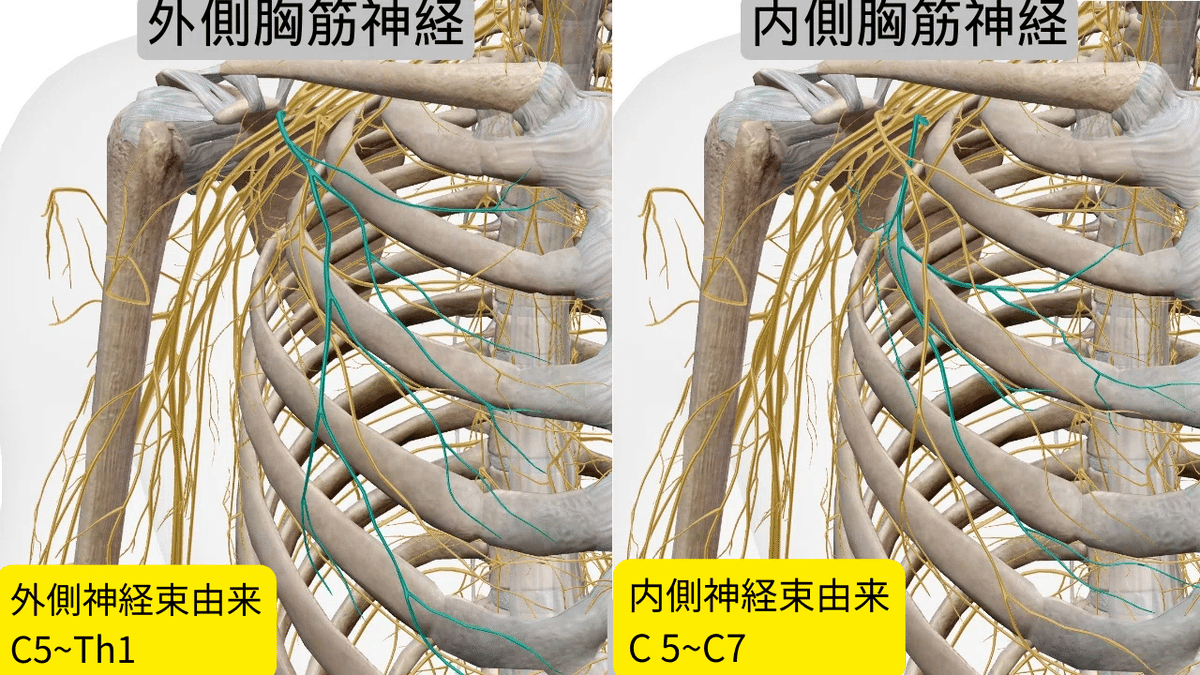

7)内、外側胸筋神経

この神経達は似たような場所から枝を伸ばしていきます。外側から小胸筋の表層に出るのが外側胸筋神経。内側から小胸筋の深層に向かって走行するのが内側胸筋神経になります。一緒に大胸筋、小胸筋を支配します。

【2.回旋筋腱板について。その他のGHjtをまたぐ筋も】

一応触れさせていただきます。回旋筋腱板、いわゆるrotator cuff(以下cuff)は棘上筋、棘下筋、小円筋、肩甲下筋の4つで形成され、肩関節挙上時の骨頭を支点形成する上で重要な筋肉であり、萎縮しやすい筋肉達でもあります。

骨頭を関節窩に固定して上腕骨が回転してくることによって肩が屈曲していきますので、支点が形成されなければ上腕骨頭が上方化してインピンジなどを起こし、痛みの原因になります。投球時であればオブリゲートトランスレーション、いわゆる軸ズレを起こしてこれもまた痛みの原因になってしまいます。

1)棘上筋

棘上筋は前部繊維と後部繊維に分かれます。それぞれ特徴を持ちます。

前部繊維:肩内旋作用あり、強い腱性部を持つ。

後部繊維:肩外旋作用あり、薄い筋性部。後部繊維は薄い繊維なので、棘上筋が短縮して可動域制限に関わるのであれば前部繊維の関与が大きくなると思われます。

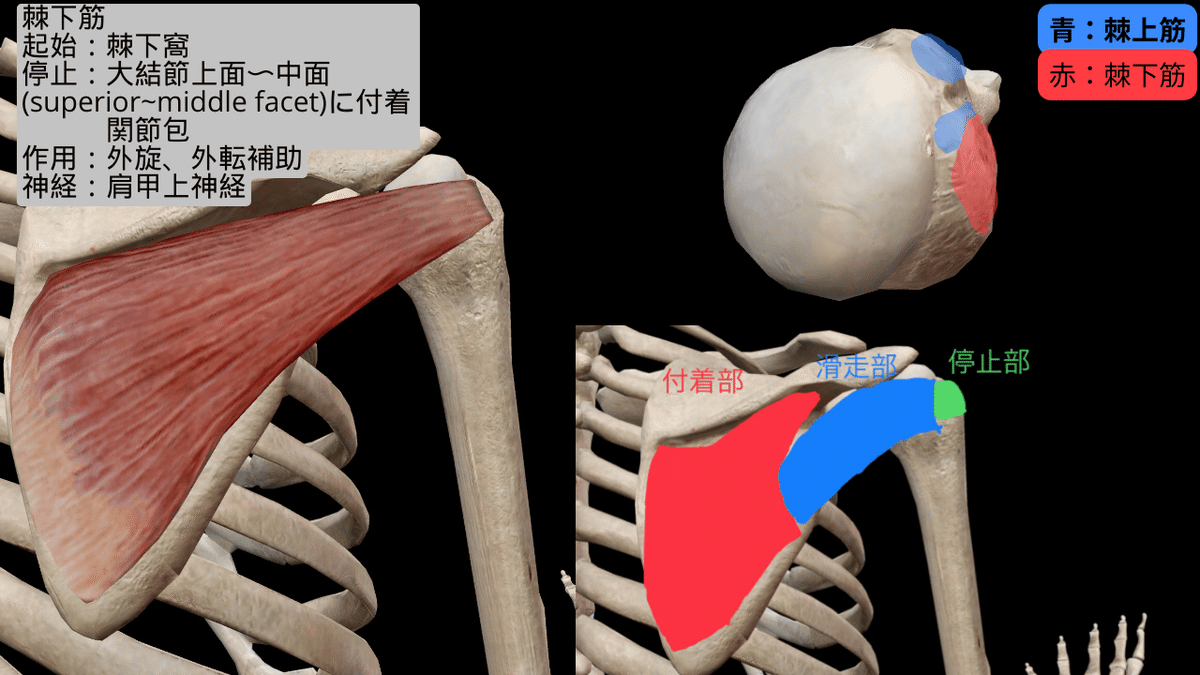

2)棘下筋

河上敬介、他:骨格筋の形と触察法 改訂第2版 2013

棘下筋は、起始停止などは写真の通りで、付着部が棘上筋のsuperior facetに少し被ってきます。以下で詳しく説明します。また、付着部、停止部、滑走部を色分けしました。青い部分を滑走します。

青い部分で付着を持たないのは、ここに棘下筋下脂肪体があるからです。ここと棘下筋は滑走障害を起こしやすい部分なのでアプローチのポイントになります。

上から見るとこんな感じです!

棘下筋の停止に関して、教科書上ではsuperior facetに棘上筋、middle facetに棘下筋と分かれていますが、最近の報告では棘上筋の付着に棘下筋が覆う形で付着しているとされています。

(大結節には3つの関節面があり、superior facet、middle facet、inferior facetがある。今までは、superior facetに棘上筋、middle facetに棘下筋、inferior facetに小円筋が付着すると言われてました。)

また、棘下筋は横走繊維と斜走繊維に分かれていて、斜走繊維の上半分は厚い腱組織になっています。さらに横走繊維の腱は斜走繊維の腱膜に合流し、斜走繊維が付着部まで腱を伸ばします。

*Kato A, et al.An anatomical study of the transverse part of the infraspinatus muscle that is closely related with the supraspinatus muscle. Sure Radiol Anat 2012

3)肩甲下筋

概要は画像を参照ください。

肩甲下筋の特徴と言えば、やはり筋束が5~6個もあることです。これによりあらゆる肢位変化に対応できます。さらに、肩甲下筋の付着部はLHBT(上腕二頭筋腱長頭腱)の下に滑り込んでいて、プーリーシステムの1つとなり、この腱の脱臼を抑制している役割もあります。この部分を舌部と言います。

→LHBは結節間溝を上方に走行し、それを抜けた上腕骨頭レベルではCHL、SGHL

、SSP前部繊維、ISP上部繊維の4つの組織によって滑車のような形で包囲され、LHBは支持されている。これをプーリーシステムという。(肩関節拘縮の評価と運動療法。運動と医学の出版社)

「肩甲下筋の停止部は、上3分の2の腱性停止部と下3分の1の停止部からなり、筋は薄い膜状の構造によって上腕骨にほぼ直接付着している。肩甲下筋腱の最上部の停止部は小結節の最上縁に広く存在していたが、肩甲下筋腱の残りの部分は小結節の前内側に停止していた。さらに、肩甲下筋腱の最上部の停止部は、小結節の前内側に停止されていた。」

これらから結構停止部が広いことがわかります。

また、冒頭でcuffは骨頭の支点を形成する役割があることをお話ししました。cuffにより生成される力は4つを比べたときに、肩甲下筋53%、棘下筋22%、棘上筋14%、小円筋10%と、肩甲下筋1つだけで約5割で、他の筋は3つ合わせて5割になるので、支点形成に最も関与していることが伺えます。(The keating. relative strengths of the rotator cuff muscles. A cadaver study.1993

4)小円筋

概要は図を参照ください。

この筋にも上部筋束と下部筋束があります。

上部筋束:羽状筋なので力学的に強い。

下部筋束:紡錘状筋なので持久力に強く、持続的な補助作用があります。

(Hamada J.et al;Anatomic study and electromyographic analysis of the teres minor muscle. 2017)

また、小円筋の作用として、関節包に付着するのでこの筋が収縮することで関節包を後方に牽引し、関節包が挟み込まれるのを防ぐ作用があります(林典雄 機能解剖学的触診技術 上肢 第2版 p16)。

逆にこの筋肉が後方関節包を過度に緊張させ、屈曲制限に関与することもあります。

5)大円筋

概要は画像を参照ください。右は広背筋を薄くして、大円筋を見えやすいように青くしてます。

「大円筋は広背筋と伴走しながら、肩甲骨下角から小結節稜に向かって走行する。この大円筋と広背筋は共同腱として上腕骨に付着する」という報告もあります。

なので広背筋も写真に一緒に載せています。また、右は分かりにくかったので大円筋を青にしています。

1stでは、大円筋は弛緩するため内旋の作用は弱いです。

2ndでは、適度に伸長されるため、肩関節の内転・内旋運動に作用する。

3rdでは、肩甲下筋は全体として緊張が短くなるが、大円筋はその長さが保たれるため、肩甲下筋の内旋効率を補う形で作用します。また、2ndでの内旋作用は、3rdでは伸展作用になる。

6)上腕三頭筋

概要は画像を参照ください。

この筋はメインは肘に作用する筋肉ですが、肩関節も跨いでいますので挙上の可動域制限の要因にももちろんなります。具体例は治療編にて紹介したいと思います。

また、「この筋は関節包にも付着しています」ので、関節包の拘縮にも関わります。下の画像のCがわかりやすいかと思います。

さらに、QLS構成筋の1つでもありますので、挙上時のジッパー現象にも関わります。

また、長頭の神経支配について、

橈骨神経の単独支配:73.30%

橈骨神経と腋窩神経:20%

腋窩神経単独:6.6%

となっています。教科書上は橈骨神経の支配となってますが、腋窩神経も関与してきています。

7)烏口腕筋

概要は画像を参照ください。

烏口腕筋は結滞動作の制限因子になることは有名な話だと思います。ただ私の臨床感覚として、屈曲制限や、特に外転と、外転位での外旋の制限に強く関与していると思います。実際に、烏口腕筋の伸長肢位を検討した報告があることや、ある症例報告などからもその関与の疑いをさらに示唆しています。このストレッチでの報告は90°外転位の肢位で烏口腕筋が伸長していたと報告しているので、やはり侮れない筋肉なのではと思います。

小林、梅原、etc… 烏口腕筋の効果的なストレッチング肢位の検討

小峰、徳竹 肩関節の可動域制限に烏口腕筋に対する鍼通電療法が奏功した1症例 2023

神経と絡めて考えると、

烏口腕筋の中を筋皮神経が貫通しますので、この筋の筋内圧が高ぶると筋皮神経の感覚枝である外側前腕皮神経領域に疼痛を認めることがある。

さらに上の写真のように烏口腕筋のすぐ近くを腕神経叢から分岐した多くの神経が走行するポイントなので、ここの滑走障害による神経症状との関連も臨床上多いと感じています。重要な筋肉です。

以上、解剖学のお話でした!お疲れ様でした!次回は評価、治療について書かせていただく予定となっております。また読んでいただけるととっても嬉しいです!!

いいねもいただけるととっても嬉しいです!!