こどもSomatics:3歳から始めたい!噛む力を育てる『冬のおやつ』

2025年、鏡開き直前となりましたが、明けましておめでとうございます!

滔々の采香です!本年もよろしくお願いいたします!

今回は、新年第一回目、特別コラムで、「身体心理学✖️子育て」です。こどもSomaticsでは、こどものカラダの感覚を養いながら、ココロで感じることのできる子に育てるヒントをお伝えしていきます❣️

今回は、『噛む力を育てること』とおすすめの冬のおやつについてお話ししようと思います。

1 咀嚼は呼吸と同じくらい大事。ないがしろにしないで

健康法の数だけ、さまざまな呼吸法があります。人気のヨガやピラティスでもインストラクターの多くの方々が呼吸に意識するように促しますね。呼吸は、大脳に組み込まれたプログラムであり、意識しなくてもできるものです。ですが、あえて呼吸に意識することで『今ここ』に在ることの喜びを知ることができたり、呼吸法を通して、意識を自分の内側に向けることで様々な気づきを得たりと、精神的な面へもアプローチできます。このような意識的な呼吸を呼びかけるボディーワークが数多くあります。

「咀嚼運動」は呼吸と同じように、ほとんど無意識の中で行われるリズム運動です。現代はファスト文化が盛んで、昔に比べると食べ物自体も柔らかいものが多くなりました。また、顎の運動をほとんどせずに、飲み物と一緒に流し込んでしまう人も多いだろうと想像できます。

しっかり咀嚼することには、様々なメリットがあります。まず一つ目に、消化。二つ目に、咀嚼は顎や顔面の成長を促します。また、太りづらい体づくりをしたり、虫歯になりにくい口内環境を整えるための唾液を分泌します。

子どもだけでなく、大人にとっても大切なことですね。

2 身体心理学的な面からみた、咀嚼のリズム運動

食事中、しっかり噛むことで、唾液腺が刺激され、唾液の分泌量が増えます。「味を感じる」というメカニズムは、唾液に鍵があります。よく咀嚼された食べ物は、組織がしっかり破壊されます。それが唾液と混ざりあうと、味物質が溶け出してきます。今度は、味物質が舌にある味蕾(みらい)という味センサーが刺激されて、素材の味がわかります。

咀嚼のリズム運動をしっかりすることで、素材のもつ本来の味がわかるようになり、「おいしい」と感じる心を育てます。

《噛む、という身体的な運動をいつもより少し意識的にやることで、おいしいと心で感じる》レッスンができるのです。

3 子どもの口内の成長について

赤ちゃんの頃は、歯がないので噛むことができません。また、生まれた時から大人になるまでの間に、口の中では歯が生える以外に、喉の形が大きな変化を遂げます。赤ちゃんは唇や頬、顎のなど、顔全体の筋肉を使って母乳を飲みます。そうすることで顔面も顎も喉も、発達していくのです。母乳の方が、ミルクの時よりも多く顎の力を要します。発達の助けになるのは母乳育児のメリットと言えます。ちょっと話がそれてしまいました。

歯が生えて、しっかり飲み込むことができるようになったら、咀嚼を促すおやつの出番です!3歳から始めたい、冬のおやつ。乾物屋さんにいって、小魚、昆布、海苔を手に入れましょう!

4 なぜ小魚、昆布、海苔が冬にぴったりな子どもおやつ?

最近は減ってしまいましたが、街の乾物屋さんに必ずある食材です。先に話してきた観点から、冬のおやつにぴったりなおやつは、小魚、昆布、海苔の三つ。

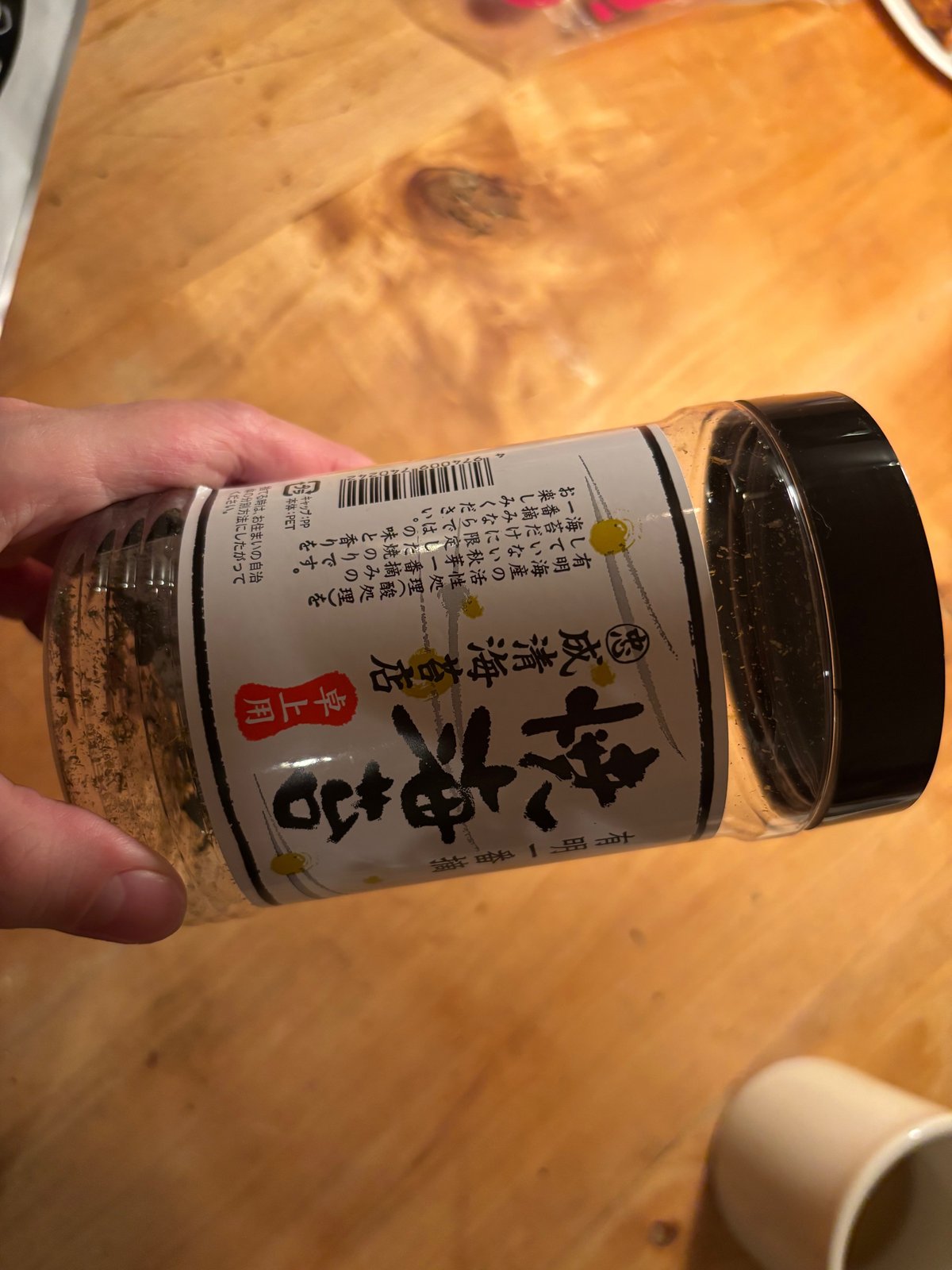

街の乾物屋さんで手に入れるのが一番フレッシュな状態でいいと思いますが、周りになければ、スーパーであっても、できたら国産のもので、添加物少ないものを選んでください。乾物屋さんではありませんが、私がいつも調味料や乾物を買っている渋谷区でおすすめのお店の海苔です。↓

ではなぜ、この三つが良いのでしょうか。理由は中医学の観点からお伝えすると、『腎』の機能を高めてくれるからです。冬は『寒邪』に体がさらされると、腎の機能が弱まります。『寒邪』は冬の寒さの仕業で現れます。中医学で指す、腎とは単に、『腎臓』のことだけではなく、体全体の機能としての腎の働きのことをいいます。この『腎』というのは、生命エネルギーの源であり、それによって生涯にわたって左右される成長、発育、生殖に関する働きの元と考えられています。

冬に弱まる腎を補う食材といえば、黒いもの、と言われています。黒胡麻、黒豆、黒米、海藻類などがこれに当たります。これらの食材に、身体を温める作用のある生姜、にんじん、かぼちゃなどを一緒に摂ると、腎を温養することができます。

小魚、昆布、海苔には、人間の体に必須なミネラルを多く含んでいます。ミネラルを失いやすい冬にもってこいなおやつです。

5 Somatic's approach : 乾物の楽しみ方

⚪︎昆布

出し用でも、おやつ用でも、味のついていない昆布そのものを準備します。羅臼昆布が食べやすくておすすめ。小指サイズの長方形に切って、そのまましゃぶります。しゃぶっているうちに、柔らかくなって、味が変わってくるという体験ができる優れもの。乾いているうちにパリパリ、噛むのも子どもは大好きです。

先が鋭利だったり、硬いので口を切らないように、注意が必要です。

⚪︎海苔

こちらも味がついていないものを準備します。手巻き寿司用などの大判の海苔を、子ども自身で食べやすい大きさに手で裂いたり、ハサミで切ったりしてもらいます。揉みほぐせば磯の香りを楽しめます。海苔のパリパリの食感や、お茶を口に含めば溶けていくのも素晴らしい体験です。海苔が喉に張り付かないように注意が必要です。

⚪︎小魚

小魚自体に、自然な塩味があるので、味付けせずにそのままいただきます。娘の通っている保育園では、みんなで朝の会をする際に、一人一人に配られる小魚。小魚をカミカミしながら、先生と園児のみんなで一日の予定を相談し合います。朝に咀嚼をすることで、脳が咀嚼のリズム運動により気持ちよく目覚めて、前向きな気分を生み出します。頭の血流をよくして、エネルギーの循環や記憶物質を増加させます。

水分補給をしながら、おやつタイムを楽しんでくださいね!

今回のこどもSomaticsでは、咀嚼を通して、こどものカラダの感覚《噛む力》を育てながら、ココロで《おいしく感じる》ことのできる子に、育てるヒントをお伝えしました❣️

※3品とも健康食品とはいえ、食べすぎには気をつけてください。昆布は10g以下(私の経験上、昆布は咀嚼に時間がかかるので少量で満足します。10gはかなりの量です)。海苔は2-3歳くらいの子は大判の海苔の半分まで。4-6歳の子でも、大判の海苔1枚程度にとどめましょう。小魚も10g前後が適量と思われます。また個人差があるので、「何g」がいいと数字にとらわれずに、少量から与えてみて、お子さんの様子を観察することが一番大切なことです。咀嚼の仕方、飲み込み方、水分の摂り方、また便の様子など気にかけてあげてください。

おすすめShop

eatrip soil

東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE4F

Instagram: https://www.instagram.com/eatripsoil?igsh=cWJ3Y28zOHU2c2pn

植田鰹節店

長野県松本市大手3-2-18

最後までお読みいただきありがとうございます!

フォローや高評価をしていただけるとうれしいです☺️

いいなと思ったら応援しよう!