【最終回・歴史小説・中編】花、散りなばと(8)

この小説について

この小説は、室町時代の奈良を舞台にしています。

登場人物は、大乗院門跡の経覚。

そしてそれを支える、衆徒の大名・古市胤仙。

大乗院は、有名な興福寺の塔頭です。今でも奈良に庭園が残っているほど、大きな勢力を誇っていました。

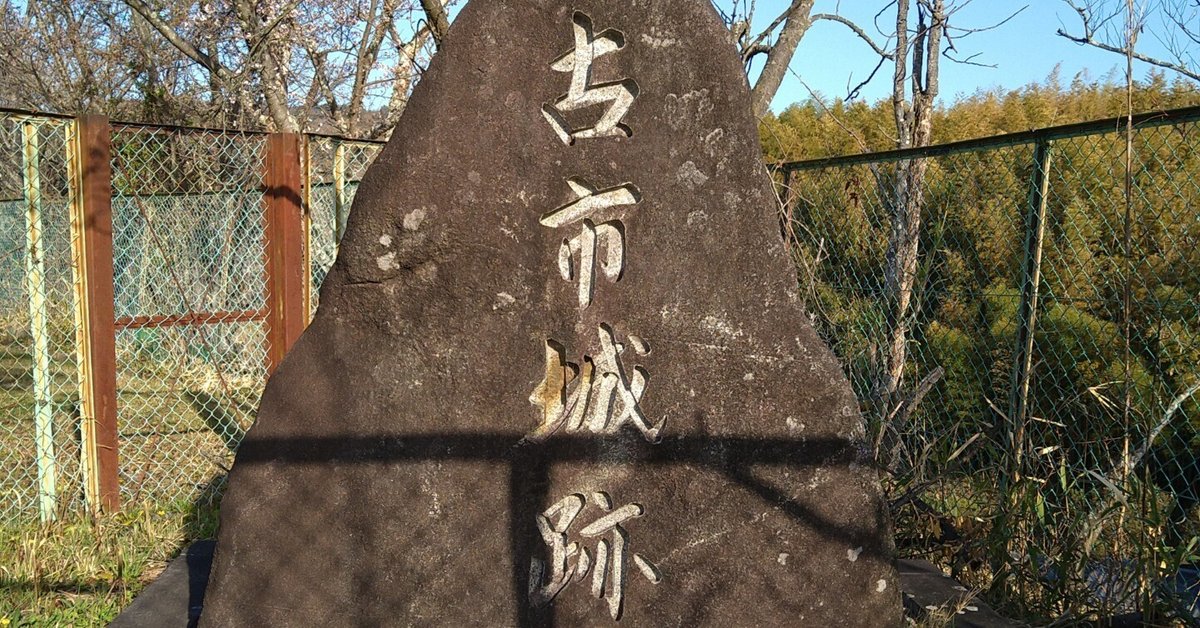

古市氏は、筒井順慶で有名な筒井氏の宿命のライバルです。

しかし古市は、筒井と室町時代を通じて死闘を演じた挙げ句、ほぼ滅亡させられることになってしまいました。

そのため、戦国時代の大和にもほとんど登場しません。

しかし、胤仙とその息子の胤栄、澄胤はいずれも魅力的な人物です。

本編の主人公の経覚と合わせて、もっと歴史好きに知られてもいい、知ってもらいたい、という気持ちでこの小説を書きました。

一人でも多くの方の目に触れれば、これ以上の幸せはありません。

どうぞよろしくお願いします。

本編(8、最終回)

十月二十九日の早朝であった。

経覚はつい眠り込んでしまい、寒さのため夜具にくるまっていた。

まどろみながら、縁側に面した明かり障子の外へ、侍烏帽子の影がうずくまるのに気がついた。

「門主様」

忠実な従者、畑経胤の声だった。だがいつものように遠慮がちではなく、はっきり目を覚まさせようとする押しの強さがある。

「いかがした」

「惣領様は、やはり決行なさるおつもりです。湯起請を」

がばりと起き上がり、瞼をこすりながらかぶりを振った。

「宮拝殿の前に、大勢の者たちが呼び出されています。惣社の巫が竈を組み、炭火を熾しています。何事が始まるのかと、あちこちの町場から見物が寄り集まっております」

「昨日の答えようならば、そうするのであろう」

経覚は自棄気味に吐き捨てた。

館の方へは、昨夜のうちに三度も書面を遣わしていた。返答はにべもなく、

『政道のためには、こうでもせねば同じことは止められない』

と突っぱねるものだった。

その時点で経覚は、

(もうどうにでもするがいい)

と、投げ捨てるような気分になっていた。

「しかし、一門衆から重ねて嘆願が届いております」

畑経胤は遠慮仮借もなく、がらりと建具を引き開けた。眠らずに血走った眼光が、いつぞやの修法の朝方を思い起こさせる。

「我らは誰一人として、今回のことに何の心当たりもない。にもかかわらず、惣領が湯起請など断行すれば、もはや古市の結束はあってないが如きとなる。それは故播磨公様のご遺志を裏切る行いにして、当郷滅亡の始まりである、と」

経覚は激しく咳き込んだ。一門衆に覚えがないのは当たり前である。だがむろん、事実を明らかにすることなどできない。藤寿丸は何食わぬ顔のまま、再び叔父の元へ舞い戻っていた。

「事ここに至っては、やはり門主様がおん自ら足を運ばれ、諫止される以外に道はないかと」

「そのようなことはせぬ。郷の者たちの前で、わしのような老いぼれに叱りつけられたら、春藤はとんでもない恥をかくことになるぞ」

そうでなくても、三十歳前の童形なのだ。身震いするほど滑稽な場面になることだろう。

ひとまず経覚自身の言葉として、直々に中止を申し入れるよう従者に命じた。だがすぐに戻ってきて、

「人垣があまりに分厚く、拝殿へ近づくことさえできません」

などと報告する。経覚はじろりと横目で睨み据えた。

「今まで多くの合戦に出てきたほどのそなたが、娘っ子のような言い訳を弄しおって」

深く息をつき、腹を据えて立ち上がった。

湯起請は、古くは盟神探湯と呼ばれ、熱湯に手を沈めてその爛れ方や傷の具合により、事の当否を占う神事である。太古の遺風だとばかり思われていたが、近年になって境相論などで持ち出され、実際に成敗が下ったという風聞さえ届くようになっていた。

むろんこの古市で、そのようなことが今までに行われた例はない。全くもって、春藤丸ひとりの思いつきに過ぎないのだ。

緋色の袍裳に指貫をはき、五条袈裟を掛け、白い帽子を首に巻いた。痛む膝を竹杖でかばいながら、さして遠くもない道を急いだ。

空は霞色に曇っていたが、水気は少しもない。時折癇癪を起こしたように、首を薙ぐような凩が吹きつけてくる。

老僧が従者とともに惣社の境内へ姿を現すと、群衆は口々に、

「経覚様」

「迎福寺様だ」

などと囁き合っていた。

「惣領様を止めに来られたのか」

「何じゃ、面白くもない」

ぶつくさ言いながらも、潮が引くように道を空けてゆく。その先に、拝殿の前でもうもうと湯気を立てている大きな鉄釜が三つ、否が応でも目に入ってきた。

経覚は、湯ではなくおのれの血が沸き立つように感じながら、郷民たちの見守る中を足早に突き進んでいった。

拝殿の階に、括り袴の腰を下ろしている春藤丸の姿が見えてきた。摺染衣の裾を着込め、菊綴から蜘蛛形の附物をぶら下げている。もはや童形ですらなく、露頭の放免といった風情である。さらには殿上眉を高く描き、鉄漿をつけて、女舞のように頬紅をはたいていた。

「春藤っ」

何とかして外聞を保ってやろうと、あれこれ考えては来たのだが、実際にこのような姿を目にしてしまえば、怒鳴りつける以外になかった。

「門跡様」

見咎められたように、相手は慌てて立ち上がった。上げ底の草履で段を降りると、白洲の砂利が歯ぎしりのような音を立てた。

「まさか、ご自身でおいでになるとは」

「わしにとってもまさかじゃ。絶対に行ってやるまいと思っていたがの。しかし顔を出してしまったからには、はっきり申し渡さねばならん」

「湯起請をやめろとの仰せなら、無駄なことです。昨日の書面でも、そうお伝えしたはずですが」

「わかっておる。そなたの思いは、もうみなが感じ取っておるわ。そなたの怒りも、悲しみも、恨みも、恥も、いやというほど伝わっておる。実際に湯起請など行わずとも、もはやそれで充分ではないのか」

「一体何が充分なものか」

春藤丸は目を細め、冷然と鼻をそびやかした。

「父の刀は失われ、未だ見つかっていないのです。あの日にあの場にいた何者かが、心の中で舌を出しながら、今でもわたくしを嘲笑っているのだ」

「おう、わかりきったことじゃ」

経覚は顎を反らして答えつつ、覚束ない膝を励まし、杖にすがって歩み続けた。

「わたくしばかりではない。『矢ハキ』の持ち主であった父を、ひいては古市惣領の威厳をも愚弄している。だからこそ、決して曖昧に収めてしまってはならない。たった一人きりでも、主君を侮る者を許してはならない。千丈の堤も蟻の一穴によって破れる、と申すではありませんか」

両袖を揚羽蝶のように大きく広げてから、軽く握った拳を胸元へ当ててみせた。

「わたくしが、ただ我を張っている、と見なされるのは心外なことです。今がまさに、この郷の将来を左右する分かれ目なのだ。父の威光を軽んずる者が増えてしまえば、古市の賓客であられる門跡様のお立場さえ、やがて危うくなりましょう」

「もうよいのだ、春藤丸」

経覚はなおも足を止めなかった。煮えたぎる釜の間を、そちらには一瞥もくれずに通り抜けていった。

「そのような小理屈はもうよい。あれこれと言葉を並べ立て、張り子の鎧とするのはもうよせ」

ついに拝殿の真正面までたどり着いた。とっさに身をよじらせた春藤丸をつかみ止めると、力強く引き寄せて抱きすくめた。結局老僧よりも逞しくはならなかった背中だった。

「そなたの命は、かつて神仏によって救われた。神仏によって選ばれた命と思えと、わしも口走ったやもしれぬ。しかし、神仏が決して答えてくれない時もある。わしにはそれがよくわかっている。生涯の最後に老いぼれの話を聞くと思って、此度の湯起請はよしてくれぬか」

「生涯の最後」

腕の中で、春藤丸の細い肩が震えた。

「そうじゃ。わしの命も決して長くない。しかし、そなたはこれからもずっと生き続ける。今からでも遅くはない。本当のおのれと向き合い、なぜ未だに童子姿なのか、なぜ十三歳も年下の弟の方が先に出家を果たすのか、なぜ父の形見がそなたの手元からなくなってしまったのか、虚心に考えてみてはくれぬか」

経覚は、もはや頭を垂れて懇願していた。今度は春藤丸本人が、自分自身の手でおのれを救わなければならない。ただそれだけを、切に願っていた。

「幼いころから人の思いを見通し、先読みばかり繰り返してきたゆえ、そなたはいつからか自分の心を見失ってしまった。だが、周囲の者たちはずっとそなたを見ている。そなたの言葉を待ち、考えを知ろうとしている。愚かしく感じられても、そういう思いには少しずつ応えてやらねばならぬ。誰もが互いの小さな弱さを交換し合っている。それは人としてのつとめじゃ」

「そのようなこと」

春藤丸の声音は、困惑にくぐもっていた。

「わたくしにはできそうもありません」

初めて心からの言葉を聞けたような気がして、経覚は何度もうなずき返した。

「うまくできなければ、できるように努めればよい。わしとて何も変わらぬ。こんな歳になっても、うまくできることなど一つもないぞ」

老人は相手の前合わせを両手でつかみ、薄い胸元へ額の皺をこすりつけていた。春藤丸はその丸い肩におずおずと手を乗せ、励ますように何度か小さく叩いてみせた。

「どうか泣かないでください、門跡様。あなたのせいではないのですから」

明くる年の二月、藤寿丸は叔父のもと発心院にて出家し、倫勧房澄胤と名乗った。遅れて半年後、兄の春藤丸もまた剃髪し、丹後公胤栄と称した。既に二十七歳になっていた。

八年後、経覚は七十九歳で遷化した。その間に興福寺別当へも返り咲きながら、結局人生最後の二十六年間、一度も古市の迎福寺から居を移すことはなかった。

その臨終の枕元では、古市胤栄と澄胤の二人の兄弟が、久方ぶりに顔を揃えていたという。

(了)

いいなと思ったら応援しよう!