狐のはなし

1.狐のイメージ

日本の神仏の中で、最も多く信仰されているのは稲荷である。農耕神である稲荷は、古くから稲作で栄えてきたこの国の人々に信奉されてきた。しかし、その一方で稲荷と同一視される狐は、人を化かしたり取り憑いたりする妖怪としての側面をも備えている。以下に『動物信仰事典』という本より、狐について書かれた文章を引用してみよう。

狐はイヌ科の動物には珍しく群を作らず、一匹または一対で行動する。狐の字は孤独の孤を、けもの偏に代えたという説もある。また鼻先が細く尾が豊かで、爪に似ているための字ともいわれる。狐は肉食性の強い雑食性で鼠を好み、農業国では穀神の神使として最適である。狐は鼠を捕る時は、後足で立って一気に襲いかかるという。この場合、獲物の鼠が見えないので、豊かな尾を地において後足で立つ姿は、中国や日本の衣装から考えると、裾を後に引いて立つ女性の姿を思わせ、妖気を感じさせるためだろう。

よく勘違いされやすいのだが、稲荷神社のご神体は稲荷大明神(宇賀能美多麻)であって本来は狐ではない。狐は稲荷の使いである。稲荷信仰においては、古来より人が神様に直接お願いすることは許されないとしていた。そのため、神様の眷属である狐にお願いをすることで、その意志が間接的に神様に伝えられていたのである。しかし、時代と共にその差異は曖昧となり、近年ではほとんど両者は同一視されているわけだ。

ではなぜ、狐が稲荷の使いと見なされていたかというと、これにはいくつかの理由がある。まず、稲荷神社の祭神である宇賀能美多麻は、別名御食津神(ミケツカミ)ともいうのだが、この神の名と狐の古名である「ケツ」は同音語であるため、両者がセットになってしまったということが可能性として考えられる。また、春先に山から下りてきて秋の終わりにまた山に帰るという狐の習性が、田の神が春先に山から下りてきて秋の収穫後に山に帰るという動きとぴったり一致すること。また、狐の色が豊かに実った稲穂の色と重なりあうこと。そして、芦田氏が指摘するように、狐が肉食性で、農作物を荒らす鼠を補食する益獣であったこと。こうした複合的な要素が組み合わせが重なって、狐が稲荷の使いであるというイメージと結び付いたのである。

2.稲荷信仰の変遷

先に述べたように、もともと稲荷は農耕の神として信仰されていた。古代の人々は、すべての穀物には霊力(穀霊)が宿ると考え、稲には稲魂(イナダマ)が宿ると考えていた。人々は春に田の神が山から下りてくるのを迎え、その年の豊作を祈り、秋、収穫を終えると初穂を捧げて神に感謝した。また、田の神と一緒に捧げた初穂を食べることによって、稲魂を自らの体内に宿して、力を得ることができると考えていた。民俗学者の谷川健一氏は『日本の神々』の中で、ウカノミタマやミケツカミやウケモチノカミといった人格神は元々食物を表す「ケ」に敬語の「ウ」をつけて「ウカ」や「ウケ」としただけであり、元々はイナダマの別名に他ならないとも指摘している。

ところで、もともとは稲の豊作をもたらす農耕神であった稲荷も、室町時代に入るとその様相が変わってくる。つまり、稲の順調な生育を助ける稲荷神が、生育された稲(米)の流通をも助けている、すなわち商取引にも関係していると人々に信じられるようになっていったのである。またそれは次第に、稲荷に祈れば米以外の商品であっても、スムーズに流通し利益が得られるという信仰へと発展した。このため、都会では商売繁盛の神として、漁村では漁業の神として稲荷は信仰されていくこととなる。こうして稲荷信仰は農民・商人・漁師といった広い層から支持を得ることとなったわけだが、それは江戸時代に入ることで武士の間にも広まっていくことになる。

江戸時代、「伊勢屋、稲荷に、犬のくそ」と言われたように江戸の町に稲荷社は大変多かった。江戸は人口百万人を超える世界最大の都市であったが、そのうちおよそ五十パーセントが武士であった。これは江戸の著しい特徴であり、たとえば大阪では武士の割合は人口の数パーセント程度でしかなかった。ところで、武士は俸禄米をお金に換金して生活していたので、米と金銭は同義語だった。このような武士の〈米=金銭〉という観念が、農耕神としての稲荷信仰を更に強化していくことになっていったのである。

3.怪異としての狐

初めに少し触れたが、狐は稲荷神として広く信奉されてきた一方で、古くから人をばかす妖怪としての側面も語りつがれてきた。ところで、ばかすとは具体的にどういった意味なのだろうか。民俗学者の小松和彦氏は『日本妖怪異聞録』の中で、次のように説明している。

「ばかす」は「化かす」、つまり幻術・妖術などで人間や動物などの姿かたちが変わる「化ける」に由来する言葉である。もっとも、「狐に化かされる」というと、狐が人間の姿かたちを別のものに変えてしまうような印象を受ける人もいるかもしれないが、そうではなく、狐がその幻術を用いて、自分の姿を変えたり、石や葉っぱを大判小判に変えたりして、人間を欺すことである。化けた狐に人間が欺されることなのだ。とすると、「狐にばかされる」には、「狐にばかにされる」という意味も重ね合わされているのかもしれない。

小松氏によれば、「ばかす」とは「化ける」と「馬鹿にする」という両方の意味を重ね合わせた言葉であるようだ。人を化かす狐は、平安時代の初めに編まれた日本最初の説話集の『日本霊異記』にも見てとれるので、古くから狐は人間に化けることができる能力を持つと、ずっと信じられ続けてきたことになる。小松氏は、先ほどの引用文に続けて次のような民話を紹介している。続けて、同書から引用することにしよう。

ある男が、狐にばかされたという者がたくさんいるが自分は狐にばかされるような馬鹿ではない、と自慢気に話していた。ある日、山道を歩いていると、白狐が現われた。物陰に隠れてそっと見ていると、狐は水藻をとって頭に載せて娘に化け、わらじを拾って赤ん坊に変えた。あとをつけると、一軒の百姓家に入った。「さてはこの家の者を欺すつもりだな」と思って、その家に入り、「この女は狐が化けた者だ」と教えるが、家の者は「そんなはずはない。この女はこの家の嫁だ」という。男は「私はたしかにこの目で、狐がこの女に化け、わらじを赤ん坊に変えるのを見たんだ。きっと、この二人を生松葉でいぶせば正体を現わすだろう」といって、二人を部屋に閉じ込めていぶしたところ、二人とも死んでしまった。死んでも狐にはならない。家の者が「お前は人殺しだ。嫁たちを殺した」と泣き悲しみ、男を激しく責め立てた。驚いた男はその家を飛び出して、近くの寺に逃げ込んだ。話を聞いた寺の坊主は「いますぐに坊主になって二人を弔いなさい」といって、男の頭を剃り、「湯に入りなさい」という。いわれるままに、湯につかっていると、声をかけられた。気がつくと、肥だめのなかに入っていて、糞尿まみれになっていた。

狐が人を化かす現場をみて、男はしてやったりと思うのだが、狐は更に上手をいっていて狡猾にこの男を騙すのである。興味深いことに狐がずる賢いというイメージは、洋の東西を問わず世界中で広く見られる。例えばヨーロッパの寓話の中で、狐は狡猾な役回りを引き受け、抜け目のなさのシンボルとなっている。キリスト教においては、鎖に繋がれた狐は悪魔の暗示とされるため、狐を信奉する日本の文化に抵抗感をもつ外国人も多いと聞く。

ところで私たちは絵本や童話を通して、狐が化けるときに頭の上に木の葉を載せて宙返りをするイメージを共通してもっているが、なぜ木の葉なのか具体的に説明できる人はほとんどいない。これは元々、狐はドクロを頭に載せて化けるという中国古来の考えが、日本に入ってきて独自に変化を遂げた結果であるらしい。

例えば、唐の時代に書かれた『酉陽雑俎』には、このように書かれている。「野狐に紫狐という名があり、夜、尾をたたくと、火が出る。妖怪になるときは、かならずドクロを頭に載せ、北斗に向かってお辞儀をする。ドクロが落ちなければ、人間に化けることができる」、と。江戸時代中期に編纂された『和漢三才図会』にも「髑髏ヲ頂キ北斗ヲ拝ス」とあり、中国の狐は木の葉でなく、ドクロを頭に載せていたことが見てとれるだろう。

当時の中国の墓の多くは土饅頭なので、容易にドクロは入手可能だっただろう。また、大陸の空は広大なため、空を見上げれば大抵は北斗星を見つけられたはずだ。

しかし、中国と条件の違う日本ではドクロを手に入れるのも、北斗星を探すのも容易ではない。そのため、日本の狐はドクロの代わりに人間の髪を模した藻を頭に載せるようになったのではないか、と小松氏は指摘している。これが時代と共に意味を喪失していき、藻はより身近な木の葉へと姿を変えていったのである。

4 .狐の変身譚 ~葛の葉伝承~

民話を紐解くと、狐は人間の女性に化けて現れることが圧倒的に多いようである。ところで、先ほどドクロを頭に載せる狐というイメージが中国から入ってきたものである事実に触れたが、狐が女性的であるという観念もまたルーツは中国にあるようだ。

明の時代に著された『五雑組』には「狐は男を化かすことで人の精気を取り組み、それによって自己を充実させる妙薬としている。狐がなぜ男を狙うのかというと、狐は陰の動物のため、陽を得て、はじめて成るものだからである」と書かれている。これはしばしば狐と対立的に描かれる狸が、民話の中で男性に化けて現れることが多い(大きなふぐりのイメージがつきまとうため)のと対照的で面白い。

ところで、狐が女性としてのイメージを持つのであれば、当然人間の男との間に育まれたロマンスもあるはずだ。そして、更にいうなら異類である狐との間に生まれてきた子供が、特別な能力を授かるのは物語の定番といえる。さて、中世に語られた『信太妻』の伝説では次のように語られている。

大阪市阿倍野に住んでいた安倍保名の父は豪族だったが、人に騙されて領地を没収されてしまう。保名は家の再興を信太の明神に祈願する毎日だったが、ある日数人の狩人に襲われた白狐を助けた。保名はその時に手傷を受けて倒れたが、白狐は葛の葉という美しい女性に化けて、保名を甲斐甲斐しく介抱する。その後保名と親しくなり、いつの間にか一緒に住むようになった。やがて童子丸(後の晴明)という子どもが生まれたのだが、この子どもが七歳の時に葛の葉は狐だということが発覚してしまう。母狐は「恋しくば尋ね来て見よ和泉なる信太の森のうらみ葛の葉」という有名な歌を残して、泣く泣く信太の森に去っていく。保名が母を慕って嘆き悲しむ童子をともない、信太の森に出かけると、葛の葉が現れて形見の品として「四寸四方の黄金の箱」と「水晶のごとく輝く玉」を与えて去っていく。

後で取り上げることになるが、安倍晴明の直系の子孫である安倍康成は、玉藻前という日本妖怪史上最大の狐の妖怪を退治する宗教者である。後世に語り継がれるような妖狐を退治する英雄が、狐から生まれた者の子孫というのは何とも因縁めいた話ではないだろうか。葛の葉伝承は、このように両面性をかかえた不思議な物語なのである。

5.もののけとは何か

かつて「物の怪」とは「物気」であった。古記録に出てくる「物気」の語の早い事例としては、藤原忠平の日記『貞信公記』延喜一九年(九一九)一一月一六日条の、五節の舞姫が「物気」を患ったとする記事をあげることができる。では、そもそも「物」とは何か。日本宗教史学者の小山聡子氏は『もののけの日本史』の中で、古事記を引きながら次のように語っている。

まず、日本現存最古の歴史書『古事記』(和銅五年〔七一二〕完成)では、「物」は物体のみではなく、神や霊なども指す。たとえば、『古事記』「初発の神々」の件には、「葦牙の如く萌え騰れる物に因りて成りし神の名は、宇摩志阿斯訶備比古遅神」(葦が芽をふくかのように吹き出し伸びるものによって成った神の名は、宇摩志阿斯訶備比古遅神)とする箇所がある。この「物」は、神を成す元、もしくはその力を指すのであり、物体を指しはしない。 また、『古事記』「崇神天皇」に登場する大物主神も興味深い。それによると、疫病の大流行を愁えた崇神天皇が神託を受けるための床でやすんでいたところ、三輪山の祭神「大物主大神」が夢に現れ、「是は、我が御心ぞ」(疫病の流行は私の意思によるものだ)とし、「意富多々泥古」に自分を祭らせれば「神の気」(疫病)は起こらず、国も安らかになるだろう、と告げたという。「意富多々泥古」は、大物主の子にあたる。結局、「意富多々泥古」を祭り主とし、三輪山で大物主を拝み祭ったところ、疫病の蔓延は終息し国家は平安になったという。このように、大物主神は、疫神としての性質を持っていた。大物主の「物」には、猛威を振るう負の性質、もしくはその力という意味がある。

昔は「物」とは物体ではなく、負の力を持つ神や怨霊のことと考えられていた。それでは、物気の「気」とは何だろうか。「気」も先ほどの引用で挙げた『古事記』文中に見ることができる。例えば、大物主神は自分を祭れば「神の気」、すなわち疫病は起こらないと述べている。更に大物主神を祀った結果、「役の気」はすっかりやみ、国家は平安になったとも書かれている。このことから、古代において「気」とは病気を指していたことは明らかである。すなわち、「物気」とは超自然的存在(人の霊魂、鬼、天狗、狐など特定の動物の霊魂など)が発する気のことであり、またこの超自然的存在が人間に憑依することによって、引き起こされる心身の不調と見なされていた。

また、少なくとも古代において「物気」という語は、いまだ何の気が正体か明確ではない段階で用いられていたようである。陰陽師らの占いによって、その正体が判明した時点で「〇〇の霊」などと表現されるようになる。その後、僧が主な治療者となって加持や修法、読経などによって霊を調伏する役割を担っていた。

さて、枕が長くなってしまったが、この辺りで本題である狐に話を戻すとしよう。狐が憑依することで病気になるという考えは、日本でとても根強い信仰で、すでに平安時代の初頭に成立した仏教説話集『日本霊異記』にもみえている。小松和彦氏は『異界と日本人』の中で、『今昔物語集』を引きながら狐の憑依譚について語っているが、ここでも「物気」である狐とそれを調伏しようとする宗教者の存在が見てとれるだろう。

ここでは『今昔物語集』巻二十七から、庶民レベルの例を引いておこう。「物の気」(物の怪)のために病気になっている者がいた。験者を呼んで祈ってもらったところ、「物託」(霊媒)の女の口を借りて、物の気が正体を現し、「私は狐だ。害を与えに来たのではない。このようなところには喰い残した食べ物があるのでやって来たが、こうして験者の護法に召し捕られてしまった」と語りながら、懐からミカン大の白い玉を取り出してもてあそんでいた。周囲の者が不思議がっていたところ、勇気ある侍が、女が宙に投げた隙にその玉を奪い取ってしまった。驚き慌てた狐が「大事な玉なので返してほしい。もし返してくれたら、あなたの守護神になる」という。侍が験者の護法に証人になってもらって、狐にそれを返すと、狐は何度も何度も礼を述べて、験者の祈禱で退散して行った。「物託」の女の懐を探ってみたが、その玉は見つからなかった。その後、この侍は狐の助けで、盗賊の害を逃れることができたという。 この話から、日本の宗教者がおこなっていた「物の気」調伏(病気治療)の祈禱の方法が浮かびあがってくる。簡単に述べてみよう。人が病気になる。病気の原因を「霊的な存在」(悪霊)の仕業と疑う。宗教者が招かれ、病気なおしの祈禱をする。やがて、病人の口を借りて悪霊が正体を現す。あるいは、病人から「よりまし」(霊媒)に引き移された悪霊が正体を現す。悪霊がなぜこの病人に憑いたかを明らかにする。これによって原因不明の病気が、原因のはっきりした病気に変わり、宗教者や病人がその原因を除去する。すなわち、悪霊の怒りを鎮めるために供物を差し出したり、神に祀り上げたり、呪力で強制的に病人の体から退散させたりすることができるようになる。

肉眼ではとらえられない細菌やウイルスが発見され、それらが様々な病気の原因になることが分かったのは、十九世紀に入ってからのことである。それ以前、病気とは悪霊が引き起こすものと考えられていたため、治療方法も宗教的であらざるを得なかったのである。

現在でも、コロナ禍において心霊療法に関する書籍が流行ったり、半人半魚の姿をしたアマビエの絵を描けば疫病に罹患しないとする伝説が話題となり、妖怪アマビエが人気を博したりしたが、これも目に見えない脅威を超常的な手段で退けようとしていた時代の名残なのかも知れない。

6.憑依する狐 ~玉藻前説話~

次に取り上げる狐は、日本の狐の中でも最も悪名高い、王法を破壊するというとてつもない野望を持った妖狐の物語である。 この話は「玉藻前説話」として中世に絵巻などを通じて流布したものであるが、最初の頃は尾が二つある老狐であると語られていた。しかし、江戸時代になって芝居や読物になって流布したときに「金毛九尾の狐」として描かれるようになった。どのような話なのか、次に見ていくことにしよう。

久寿元年(一一五四)の春、鳥羽院の御所にどこの者とも知れない美しい女性(遊女)が現れた。名を「化粧前」といった。化性前は天下に並びなき美女であるばかりでなく、四書五経などに通じ、貴族たちに故事来歴を問われると、どのようなことでもたちどころに答える才女でもあったため、たちまち鳥羽院の寵愛を一身に集めることになった。ある日、秋の名残りを惜しんで、詩歌管弦の夕べが催されたとき、嵐が吹き荒れ、灯火が消え暗闇となったが、院の側に侍っていた化性前の身体から朝日のような光が放たれて、殿中を明るくした。これを見た大臣公家は大いに怪しんだが、院は「この女性は才覚ことのほか優れていると思ったが、身から光を放つほどであるとすれば、よほど前生で善行を重ねたものと思われる」といたく感激し、名を「玉藻前」と改めさせた。院は玉藻前に恐れの念をいだきながらも、その美貌・才覚にひかれて、ついに夫婦の契りを結んでしまう。

しかし、それからほどなくして、院の健康がだんだんと優れなくなっていった。病は日ごとに重くなる。院の侍医長を招いて病状を尋ねたところ、「これは尋常の病ではない。邪気のしわざによるものだ」と診断を下した。「邪気」つまり「悪霊」によってもたらされた病気なので、自分の手には負えないというのだ。医師の手にあまるということで、原因を陰陽師の安倍泰成に占わせたところ、泰成は邪気の原因については語らずに、この病は命にかかわる重大な病であるので、ただちに邪気・物怪を調伏するための御祈禱をするべきだ、と申し上げた。 廷臣たちは大いに驚きあわてて、有験の貴僧・高僧を諸寺から招き集めて、七日間の大がかりな調伏の修法を行なったが、少しもその効果は現われない。

そこで多くの宿曜師や陰陽師を召して、なぜ院の病が平癒しないのかを尋ねたところ、安倍泰成が進み出て、「さきに院の様子を占った折に、すでにその原因はわかっておりましたが、それを申し上げると院の御心に背き、わたしがそのために罰せられることになるかもしれないので、申し上げるのを控えておりました」と申し上げた。廷臣たちが「遠慮することなく、すべてを申すように」と伝えると、泰成は「これは玉藻前の仕業である。玉藻前の正体は下野国那須野に棲む八百歳を経た、丈七尋、尾が二つある中国から渡ってきた妖狐なのです」と告げた。そして泰成は次のように語る。

「かつて、道にはずれた僧にそそのかされた天竺の天羅国の斑足王が、千人の王の首を供えて塚の神を祀ろうとしましたが、般若波羅蜜の力で改心して仏道に帰依しました。このときの塚の神がこの狐であって、中国に渡って周の幽王の妃となって王の命を奪い、さらに日本に渡ってきて鳥羽院に近づき、その命を奪って王法と仏法を破壊し、日本の王になろうとしているのです」

これを聞いた院をはじめとする御所の人びとは、にわかには信じがたかった。しかし、泰成の言うとおり、泰山府君の祭りを営み、玉藻前に奉幣の役を務めさせると、祭文を読んでいる途中で、玉藻前の姿が忽然と消えてしまう。ほどなくして院の病は平癒し、泰成の占いが間違いでなかったことを知った院は、東国の武士の三浦介と上総介の二人に、那須野の妖狐を退治するよう命じる。二人は苦心の末にこれを退治し、その遺骸を都に運んだ。院の叡覧があったのち、遺骸は宇治の平等院の宝蔵に納められたという。

この物語の中でも、陰陽師や密教僧といった宗教者は邪気、物気を呪力で追い払って病気をなおす役割を担っていたことが見てとれる。ところで、ここで興味深いことは玉藻前説話の中で、陰陽師と密教僧が占いの実力にかなりの実力差をつけて描かれている点である。諸山の高僧貴僧が招かれて、物怪調伏の大掛かりな修法を七日かけて行なっても何の効果も得られなかったのに対し、陰陽師は病人を前にして、その病気を引き起こしている物怪の正体を占いで容易に知ることができた。だからこそ、侍医長が自分には手に負えないと放り出した後、すぐに泰成が招かれて占いをし、僧たちの祈禱が効を奏さなかったときにも再び招かれたのである。

7.荼吉尼天と九尾の狐

もう一つ留意しておきたいのは、この物語の元となった事件が実際に鳥羽院のときに発生しているという事実である。もう一度、『日本妖怪異聞録』から引用してみよう。

当時、摂関家の中心にいた前関白藤原忠実とその次男左大臣頼長の二人は、忠実の長男の関白藤原忠通と氏の長者の地位を巡って争っていた。鳥羽上皇の子である近衛天皇は病弱であった。そして、その近衛天皇が久寿二年(一一五五)に亡くなったのだ。このとき、鳥羽院の后であった美福門院得子と彼女と親しい忠通が、「数年前に、誰かがわたしを呪詛するために、愛宕山の天狗の像の目に釘を打った。わたしはそのために死んだのだ」と、近衛天皇の霊が口寄せ巫女に乗り移って語ったという噂を、鳥羽院の耳に入れたのだ。もちろん、近衛天皇を呪った誰かとは忠実、頼長父子であるとも、得子と忠通は院に告げたのであった。このため、忠実父子は院から遠ざけられることになる。この翌年、鳥羽院も没し、やがて上皇と天皇、摂関家、源平の武士たちが骨肉相食むことになる保元の乱が発生することになる。玉藻前が鳥羽院の御所に現われたのは、久寿元年のことであり、のちにみるように、それが那須野で退治されたのは、どうやら翌年のことであった。この年に近衛天皇が、その翌年に鳥羽院が没している。また、藤原頼長は陰陽道に凝っていたという。しかも、忠実も、狐を祀った密教の秘法(外法)の荼吉尼天を修して政界復帰を果たした、と伝えられている。とすると、こうした史実や伝承をふまえて、玉藻前伝説が発生したことは、充分考えられることである。すなわち、近衛天皇や鳥羽上皇の病や死をその政敵の呪詛によるとする噂が当時から流布し、しかもその呪詛の方法が狐霊を送りつける荼吉尼天法による内容であったのかもしれない。玉藻前伝説を語る古い文献には、近衛院の御所に現われたとなっているのも、物語の生成を考えるうえで、気になるところである。

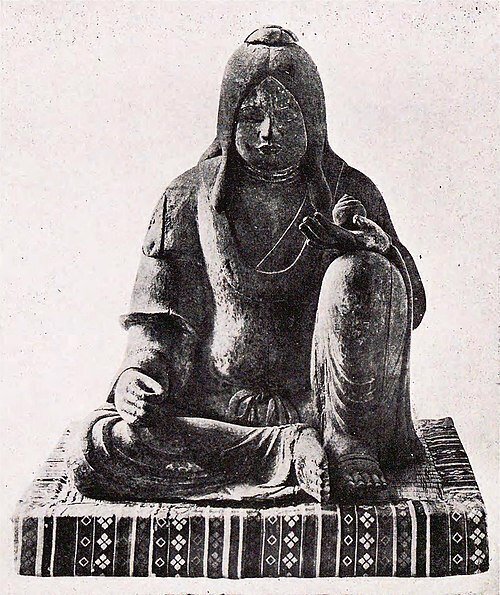

ここで述べられている荼吉尼天とは、インド神話における死の女神ダーキニーのことである。犴(かん)という獣に乗った女神で、人が死ぬときには犴がその心臓を食べ、人が病気で死にそうなときは犴の鳴き声が聞こえるという。その人が死なないとなると犴は悲しげな声をあげ、息を引き取るとなれば嬉しそうな声をあげるため、その声の違いによって病人が助かるかどうか分かるという。犴はインドにおけるジャッカルやドールのような犬の原種がモデルのようだが、日本に入ってきたときに狐と同一視されることになり、稲荷信仰と習合するようになった。

こうした荼吉尼天信仰は、真言宗、特に京の都近くにある伏見稲荷を東寺が支配下に置いたことから、東寺系の密教僧たちの間で信仰され出し、それが広く流布することになったと考えられている。東寺を中心とする真言僧徒は、狐を辰狐王菩薩と称して神仏化し、天照大神に比定した。ここから奇怪なことに、天照大神が天岩戸に隠れたとき、狐の姿になって入ったとの説も生まれることになった。玉藻前の身体から光が放たれたのは、天照大神の光とも通じるところがあるわけである。東寺の高僧たちの間では、辰狐王菩薩つまり荼吉尼天が、王法守護の神とみなされていた。しかし、その一方では斑足王が祀った塚の神ともみなされ、この場合は王法を破壊する神であった。荼吉尼天は両義的な神であったのである。

ところで、こうした両義的な性格は荼吉尼天として習合する以前から、狐には顕著だったようである。九尾の狐についての古い記述は『山海経』 巻一南山経に見いだせるが、それによると「青邱の国に、狐のような形をした九尾の狐がいる。声は嬰児のようで人を食う。この狐の肉を食べると魔除けになる」と記されている。また、『呉越春秋』巻四に、「禹は三十歳で独身、結婚を考えていた。塗山で九尾狐を見て、〈九尾の白狐を見た人は国王になり、塗山の娘を娶った人は家が栄える〉という民謡を思い出し、その山の娘・九尾狐を娶る」とある。意外と思われるかも知れないが、もともと九尾の狐は泰平の世や明君のいる代を示す瑞獣・瑞祥と考えられていたようなのだ。

そもそも、なぜ九尾の狐は尾が「九つ」に分かれているのだろう。古来、中国で「九」という数字は極数と言われ、最高のものとして扱われていた。《易・乾》に「乾元が九を用いて、天下を治める」とあるように、「九」は三の三倍で、天界・地界・冥界の三つの世界を支配する完全な力を意味するところから、歴代の皇帝も好んで「九」を用いていたとされる。それゆえ、「九」に因んだ縁起物や慣用句もまた多い。例えば、「九華」とは宮室や器物の美しい飾りのことを言い、「九章」とは天子の服装に用いる九種類の模様のことを言う。「九賓」は天子が客として大切にもてなす九種の人を指し、「九天」は天空の一番高いところを言う。つまり、吉兆を表す「九」という数字と狐が結びつけられ、九尾の狐が瑞祥の象徴とされていたのである。また、これは中国に限った話ではない。『延喜式』巻二十一治部省の瑞祥には、「九尾の狐、神獣なり、その形赤色、或いは曰く白色、音嬰児の如し」とあり、日本でも九尾の狐は瑞祥として尊崇されていたことが窺える。

九尾の狐は泰平の世を象徴とする瑞祥である一方、国法の破壊者である妖狐として真逆の側面を兼ね備えていた。それゆえに荼吉尼天という王法の守護者であり、破壊者であるという両義的な性格をもつ神と結びつき、両者はさほど違和感なく、習合を遂げたのだとも考えられるのである。

8.弘法大師と狐

さて、荼吉尼天を初めに熱心に信仰したのは、東寺を中心とする真言僧徒たちであった。ところで真言宗の開祖である空海(弘法大師)は全国各地を行脚したとして、数多くの伝説を残しているが、その中で狐に関する面白い民話が空海ゆかりの土地である四国で語り継がれている。以下に紹介してみよう。

讃岐丸亀地方に伝わる民話である。里の人たちはいたずらばかりする狐に困り果て、思いあまって当時の高僧として名高かった弘法大師に相談した。弘法大師はこれを快く引き受け、四国中の狐を呼び集めた。そこで「四国から出ていけ。もう、四国へ戻ってきてはならない。しかし、本土との間に鉄の橋が架かったなら渡って帰ってくることを許そう」と狐を追い出したので四国には狐がいないのだという。これによく似た話で、弘法大師がずる賢い狐より無邪気な狸を好んで、狐を四国から追い出したという話も四国では伝えられている。

この話を踏まえてみると、真言宗総本山の寺院である東寺で、狐が辰狐王菩薩として勢力を強めていったのは何とも因縁めいたものを感じる。千数百年経ち、空海の予言通りに本州と四国を繋ぐ鉄の橋(瀬戸大橋)がかかったいま、狐たちは故郷の四国に帰れたのだろうか。

9.こっくりさん ~現代の稲荷信仰~

「こっくりさん」は、下田港に漂着したアメリカの船員たちが村人たちに伝えたテーブルターニングが始まりである。これが一八八五年(明治十八年)から八七年にかけて第一時ブームを起こした。明治の「こっくりさん」は現在知られているものと異なり、三本の生竹を紐で三叉に組み、その上に飯櫃の蓋を載せたものを用いていたのだという。本来のテーブルターニングではその名称通りテーブルを用いるのだが、当時の日本にはテーブルがなかったために生竹と飯櫃の蓋で代用したのである。

三人の人間がその上に手を置き、「こっくりさん」に呼び掛ける唱えごとを唱えると、やがて装置が動き始める。その傾いた方向で「こっくりさん」との対話を行うのだ。もとは、この独自の装置がコックリ、コックリと傾くところからその名が生まれたとされるが、道理を告げるという「告理」という名からの変化であるとする説もある。しかしそのいずれにせよ、やがて「狐狗狸」という三代動物の当て字が割り振られ、文字盤に朱の鳥居も描かれて、いつの間にか稲荷の神に習合してしまったのである。

昔は狐憑きになる人を「お代さん」などと呼んだが、娯楽のない時代ではこうした人たちに同席することが人々の楽しみであったらしい。狐は稲荷大明神との仲介者であるから、狐憑きになった人に何かお願い事をすると、神様に聞き届けられるものと当時の人々は考えたようだ。普段私たちに見えない世界との接点を探すには、こうした狐憑きや「こっくりさん」がうってつけであったのである。

その一方で、「こっくりさん」をやったために恐ろしい目にあったという体験談もまた多い。例えば、「お帰りください」と言っても帰ってくれない。質問に全く関係ない「ノロウ」や「コロス」といった、不吉な回答ばかり返ってくる。「こっくりさん」をしていた人が失神したり、変なことを口走るようになったなどという類いのものだ。超常的な方法で私たちの問いに答えを示してくれる一方で、脅かしたり呪ったりするところは、狐の両義的な性格を「こっくりさん」も引き継いでいるようで興味深い。

【参考文献】

・支倉清・伊藤時彦(2010)『お稲荷様って、神様?仏様?』、築地書館

・知切光歳(2004)『天狗の研究』、原書房

・松村潔(2006)『日本人はなぜ狐を信仰するのか』、講談社

・柳田國男(2006)『新版 遠野物語 付・遠野物語拾遺』、角川書店

・原田実(2008)『日本化け物史講座』、楽工社

・伊藤慎吾(2016)『妖怪・憑依・擬人化の文化史』、笠間書院

・水木しげる(2022)『日本妖怪大全』、講談社

・村上健司・水木しげる(2008)『日本妖怪大事典』、角川書店

・笹間良彦(2018)『図説日本未確認生物事典』、角川書店

・小松和彦(2013)『妖怪文化入門』、角川学芸出版

・小松和彦(2015)『異界と日本人』、角川書店

・小松和彦(2022)『日本妖怪異聞録』、講談社

・小松和彦・常光徹(2017)『47都道府県・妖怪伝説百科』、丸善出版

・花部秀雄・小堀光夫(2019)『47都道府県・民話百科』、丸善出版

・武田明編(1976)『日本の民話18 讃岐・伊豫篇』、未来社

・福永武彦(2015)『現代語訳 古事記』、河出書房

・根岸鎮衛(2013)『耳袋の怪』、志村有彦訳、角川学芸出版

・竹原春泉(2014)『桃山人夜話』、角川書店

・香川雅信(2022)『図説 日本妖怪史』、河出書房新社

・芦田正太郎(1999)『動物信仰事典』、北辰堂

・畑中章宏(2021)『日本疾病図説』、笠間書院

・畑中章宏(2021)『医療民俗学序説』、春秋社

・朝里樹・えいとえふ(2020)『日本怪異伝説事典』、笠間書院

・朝里樹(2018)『日本現代怪異事典』、笠間書院

・谷川健一(2001)『日本の神々』、岩波書店

・小山聡子(2021)『もののけの日本史』、中央公論新社

・井上円了(2023)『妖怪学とは何か 井上円了精選』、菊地章太編、講談社

・V・D・オーサ(2016)『動物シンボル事典』、八坂書房訳、八坂書房

・坂井田ひとみ(1996)「日中狐文化の探索」、『中京大学教養論叢』、第36巻第4号